211

1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

212

nieren wollte — am Hauptportal. Aus der

zweitürmigen Fassade tritt sein Steinkörper vor

unter einem eigenen Giebel zu einer Selb-

ständigkeit in der Wirkung. Die für sich

nicht breite Türöffnung ist umzogen mit viel-

fach abgestuften Gewänden, welche im höchsten

Abschlüsse von den niedrigen Rundbogen zu

aufstrebenden Spitzbogen ansteigen. Über

die äußersten Spitzbogenläufe strebt zu weiterer

Erhöhung eine Zwergsäulengalerie hinan, deren

Zwischenräume lauter Nischen bilden, elf im

Vorbau, zwei daneben, die stilrecht romanischen

Statuen des göttlichen Heilandes und seiner

Apostel aufzunehmen. Die Säulchen- und

Bogenglie-

derungen

unterhalb

dieser in-

teressanten

Figuren-

stellungen

sind ge-

radezu

überschüt-

tet mitZier

werk geo-

metrischer

Grundform

(Mäander,

Zickzack,

Spiralen)

mitRanken

u. Blumen-

mustern

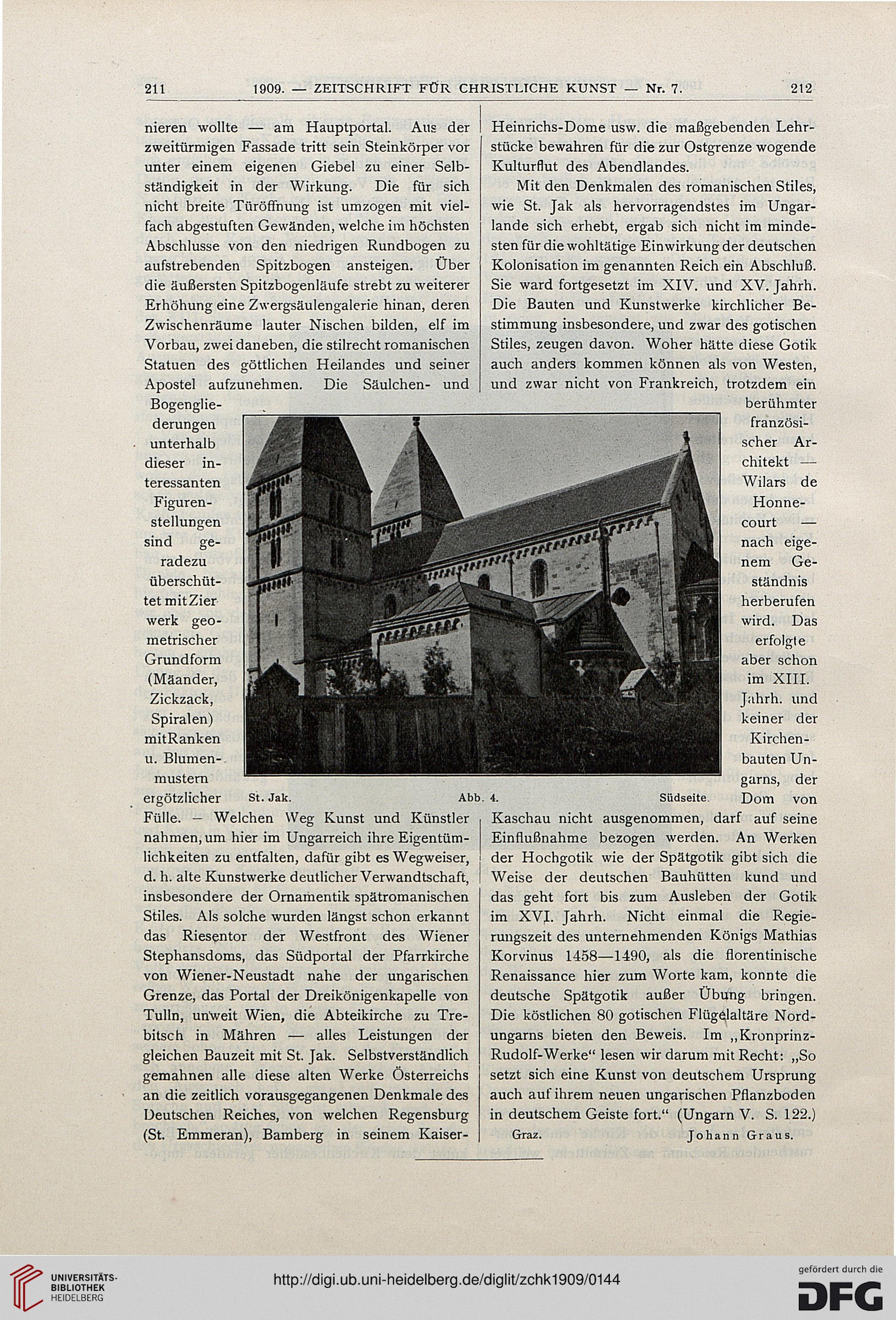

ergötzlicher st. Jak. Abb

Fülle. — Welchen Weg Kunst und Künstler

nahmen, um hier im Ungarreich ihre Eigentüm-

lichkeiten zu entfalten, dafür gibt es Wegweiser,

d. h. alte Kunstwerke deutlicher Verwandtschaft,

insbesondere der Ornamentik spätromanischen

Stiles. Als solche wurden längst schon erkannt

das Riesentor der Westfront des Wiener

Stephansdoms, das Südportal der Pfarrkirche

von Wiener-Neustadt nahe der ungarischen

Grenze, das Portal der Dreikönigenkapelle von

Tulln, unweit Wien, die Abteikirche zu Tre-

bitsch in Mähren — alles Leistungen der

gleichen Bauzeit mit St. Jak. Selbstverständlich

gemahnen alle diese alten Werke Österreichs

an die zeitlich vorausgegangenen Denkmale des

Deutschen Reiches, von welchen Regensburg

(St. Emmeran), Bamberg in seinem Kaiser-

Heinrichs-Dome usw. die maßgebenden Lehr-

stücke bewahren für die zur Ostgrenze wogende

Kulturflut des Abendlandes.

Mit den Denkmalen des romanischen Stiles,

wie St. Jak als hervorragendstes im Ungar-

lande sich erhebt, ergab sich nicht im minde-

sten für die wohltätige Einwirkung der deutschen

Kolonisation im genannten Reich ein Abschluß.

Sie ward fortgesetzt im XIV. und XV. Jahrh.

Die Bauten und Kunstwerke kirchlicher Be-

stimmung insbesondere, und zwar des gotischen

Stiles, zeugen davon. Woher hätte diese Gotik

auch anders kommen können als von Westen,

und zwar nicht von Frankreich, trotzdem ein

berühmter

französi-

scher Ar-

chitekt —

Wilars de

Honne-

court —

nach eige-

nem Ge-

ständnis

herberufen

wird. Das

erfolgte

aber schon

im XIII.

Jahrh. und

keiner der

Kirchen-

bauten Un-

garns, der

4. Südseite Dom von

Kaschau nicht ausgenommen, darf auf seine

Einflußnahme bezogen werden. An Werken

der Hochgotik wie der Spätgotik gibt sich die

Weise der deutschen Bauhütten kund und

das geht fort bis zum Ausleben der Gotik

im XVI. Jahrh. Nicht einmal die Regie-

rungszeit des unternehmenden Königs Mathias

Korvinus 1458—1490, als die florentinische

Renaissance hier zum Worte kam, konnte die

deutsche Spätgotik außer Übung bringen.

Die köstlichen 80 gotischen Flügelaltäre Nord-

ungarns bieten den Beweis. Im „Kronprinz-

Rudolf-Werke" lesen wir darum mit Recht: „So

setzt sich eine Kunst von deutschem Ursprung

auch auf ihrem neuen ungarischen Pflanzboden

in deutschem Geiste fort." (Ungarn V. S. 122.)

Graz. Johann Graus.

1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

212

nieren wollte — am Hauptportal. Aus der

zweitürmigen Fassade tritt sein Steinkörper vor

unter einem eigenen Giebel zu einer Selb-

ständigkeit in der Wirkung. Die für sich

nicht breite Türöffnung ist umzogen mit viel-

fach abgestuften Gewänden, welche im höchsten

Abschlüsse von den niedrigen Rundbogen zu

aufstrebenden Spitzbogen ansteigen. Über

die äußersten Spitzbogenläufe strebt zu weiterer

Erhöhung eine Zwergsäulengalerie hinan, deren

Zwischenräume lauter Nischen bilden, elf im

Vorbau, zwei daneben, die stilrecht romanischen

Statuen des göttlichen Heilandes und seiner

Apostel aufzunehmen. Die Säulchen- und

Bogenglie-

derungen

unterhalb

dieser in-

teressanten

Figuren-

stellungen

sind ge-

radezu

überschüt-

tet mitZier

werk geo-

metrischer

Grundform

(Mäander,

Zickzack,

Spiralen)

mitRanken

u. Blumen-

mustern

ergötzlicher st. Jak. Abb

Fülle. — Welchen Weg Kunst und Künstler

nahmen, um hier im Ungarreich ihre Eigentüm-

lichkeiten zu entfalten, dafür gibt es Wegweiser,

d. h. alte Kunstwerke deutlicher Verwandtschaft,

insbesondere der Ornamentik spätromanischen

Stiles. Als solche wurden längst schon erkannt

das Riesentor der Westfront des Wiener

Stephansdoms, das Südportal der Pfarrkirche

von Wiener-Neustadt nahe der ungarischen

Grenze, das Portal der Dreikönigenkapelle von

Tulln, unweit Wien, die Abteikirche zu Tre-

bitsch in Mähren — alles Leistungen der

gleichen Bauzeit mit St. Jak. Selbstverständlich

gemahnen alle diese alten Werke Österreichs

an die zeitlich vorausgegangenen Denkmale des

Deutschen Reiches, von welchen Regensburg

(St. Emmeran), Bamberg in seinem Kaiser-

Heinrichs-Dome usw. die maßgebenden Lehr-

stücke bewahren für die zur Ostgrenze wogende

Kulturflut des Abendlandes.

Mit den Denkmalen des romanischen Stiles,

wie St. Jak als hervorragendstes im Ungar-

lande sich erhebt, ergab sich nicht im minde-

sten für die wohltätige Einwirkung der deutschen

Kolonisation im genannten Reich ein Abschluß.

Sie ward fortgesetzt im XIV. und XV. Jahrh.

Die Bauten und Kunstwerke kirchlicher Be-

stimmung insbesondere, und zwar des gotischen

Stiles, zeugen davon. Woher hätte diese Gotik

auch anders kommen können als von Westen,

und zwar nicht von Frankreich, trotzdem ein

berühmter

französi-

scher Ar-

chitekt —

Wilars de

Honne-

court —

nach eige-

nem Ge-

ständnis

herberufen

wird. Das

erfolgte

aber schon

im XIII.

Jahrh. und

keiner der

Kirchen-

bauten Un-

garns, der

4. Südseite Dom von

Kaschau nicht ausgenommen, darf auf seine

Einflußnahme bezogen werden. An Werken

der Hochgotik wie der Spätgotik gibt sich die

Weise der deutschen Bauhütten kund und

das geht fort bis zum Ausleben der Gotik

im XVI. Jahrh. Nicht einmal die Regie-

rungszeit des unternehmenden Königs Mathias

Korvinus 1458—1490, als die florentinische

Renaissance hier zum Worte kam, konnte die

deutsche Spätgotik außer Übung bringen.

Die köstlichen 80 gotischen Flügelaltäre Nord-

ungarns bieten den Beweis. Im „Kronprinz-

Rudolf-Werke" lesen wir darum mit Recht: „So

setzt sich eine Kunst von deutschem Ursprung

auch auf ihrem neuen ungarischen Pflanzboden

in deutschem Geiste fort." (Ungarn V. S. 122.)

Graz. Johann Graus.