66

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 5

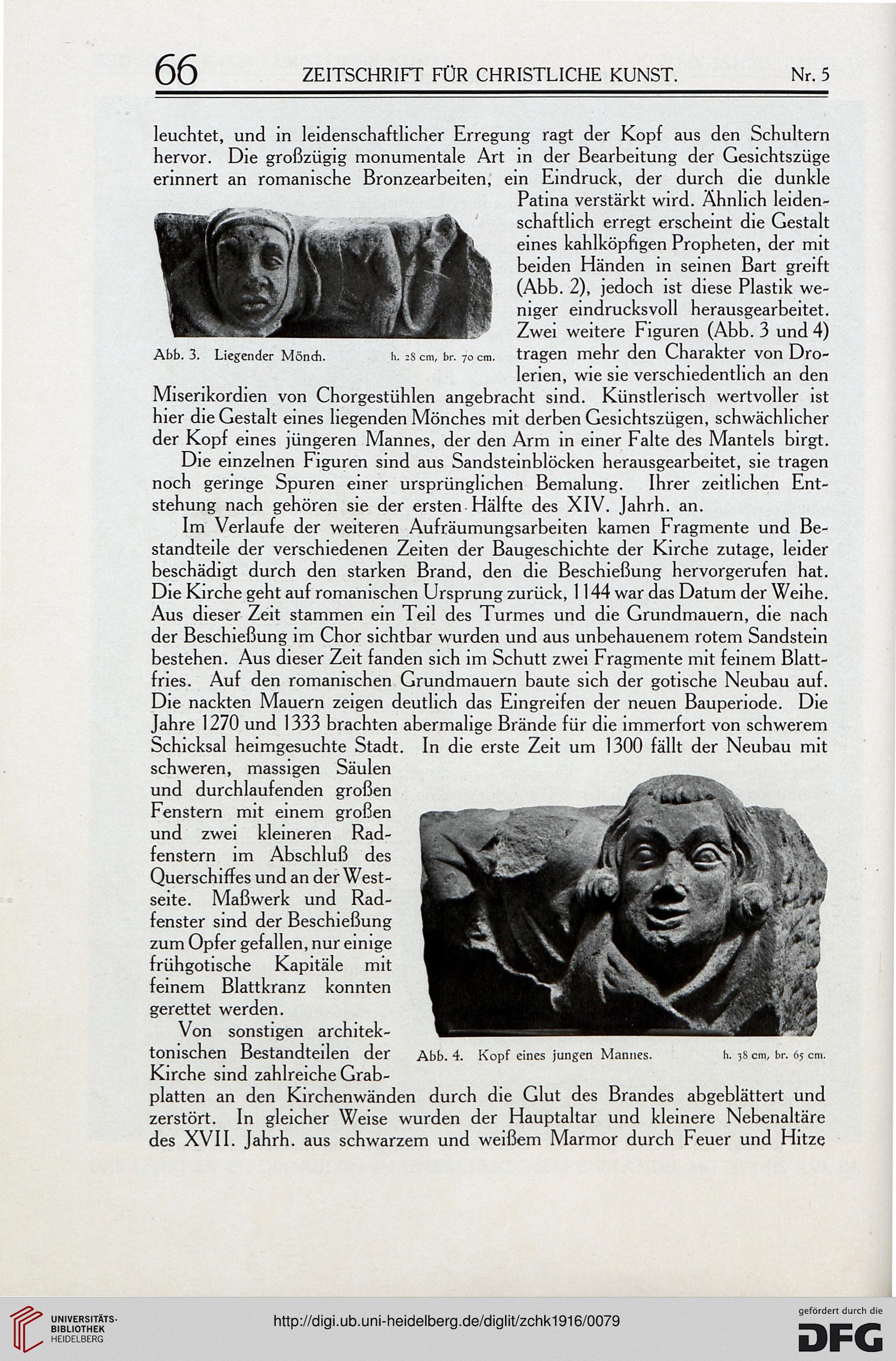

Abb. 3. Liegender Mönch.

h. 28 cm, br. 70 cm.

leuchtet, und in leidenschaftlicher Erregung ragt der Kopf aus den Schultern

hervor. Die großzügig monumentale Art in der Bearbeitung der Gesichtszüge

erinnert an romanische Bronzearbeiten, ein Eindruck, der durch die dunkle

Patina verstärkt wird. Ähnlich leiden-

schaftlich erregt erscheint die Gestalt

eines kahlköpfigen Propheten, der mit

beiden Händen in seinen Bart greift

(Abb. 2), jedoch ist diese Plastik we-

niger eindrucksvoll herausgearbeitet.

Zwei weitere Figuren (Abb. 3 und 4)

tragen mehr den Charakter von Dro-

lerien, wie sie verschiedentlich an den

Misenkordien von Chorgestühlen angebracht sind. Künstlerisch wertvoller ist

hier die Gestalt eines liegenden Mönches mit derben Gesichtszügen, schwächlicher

der Kopf eines jüngeren Mannes, der den Arm in einer Falte des Mantels birgt.

Die einzelnen Figuren sind aus Sandsteinblöcken herausgearbeitet, sie tragen

noch geringe Spuren einer ursprünglichen Bemalung. Ihrer zeitlichen Ent-

stehung nach gehören sie der ersten Hälfte des XIV. Jahrh. an.

Im Verlaufe der weiteren Aufräumungsarbeiten kamen Fragmente und Be-

standteile der verschiedenen Zeiten der Baugeschichte der Kirche zutage, leider

beschädigt durch den starken Brand, den die Beschießung hervorgerufen hat.

Die Kirche geht auf romanischen Ursprung zurück, 1144 war das Datum der Weihe.

Aus dieser Zeit stammen ein Teil des Turmes und die Grundmauern, die nach

der Beschießung im Chor sichtbar wurden und aus unbehauenem rotem Sandstein

bestehen. Aus dieser Zeit fanden sich im Schutt zwei Fragmente mit feinem Blatt-

fries. Auf den romanischen Grundmauern baute sich der gotische Neubau auf.

Die nackten Mauern zeigen deutlich das Eingreifen der neuen Bauperiode. Die

Jahre 1270 und 1333 brachten abermalige Brände für die immerfort von schwerem

Schicksal heimgesuchte Stadt. In die erste Zeit um 1300 fällt der Neubau mit

schweren, massigen Säulen

und durchlaufenden großen

Fenstern mit einem großen

und zwei kleineren Rad-

fenstern im Abschluß des

Querschiffes und an der West-

seite. Maßwerk und Rad-

fenster sind der Beschießung

zum Opfer gefallen, nur einige

frühgotische Kapitale mit

feinem Blattkranz konnten

gerettet werden.

Von sonstigen architek-

tonischen Bestandteilen der

Kirche sind zahlreiche Grab-

platten an den Kirchenwänden durch die Glut des Brandes abgeblättert und

zerstört. In gleicher Weise wurden der Hauptaltar und kleinere Nebenaltäre

des XVII. Jahrh. aus schwarzem und weißem Marmor durch Feuer und Hitze

Abb. 4. Kopf eines jungen Mannes.

h. 38 cm, br. 65 cm.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 5

Abb. 3. Liegender Mönch.

h. 28 cm, br. 70 cm.

leuchtet, und in leidenschaftlicher Erregung ragt der Kopf aus den Schultern

hervor. Die großzügig monumentale Art in der Bearbeitung der Gesichtszüge

erinnert an romanische Bronzearbeiten, ein Eindruck, der durch die dunkle

Patina verstärkt wird. Ähnlich leiden-

schaftlich erregt erscheint die Gestalt

eines kahlköpfigen Propheten, der mit

beiden Händen in seinen Bart greift

(Abb. 2), jedoch ist diese Plastik we-

niger eindrucksvoll herausgearbeitet.

Zwei weitere Figuren (Abb. 3 und 4)

tragen mehr den Charakter von Dro-

lerien, wie sie verschiedentlich an den

Misenkordien von Chorgestühlen angebracht sind. Künstlerisch wertvoller ist

hier die Gestalt eines liegenden Mönches mit derben Gesichtszügen, schwächlicher

der Kopf eines jüngeren Mannes, der den Arm in einer Falte des Mantels birgt.

Die einzelnen Figuren sind aus Sandsteinblöcken herausgearbeitet, sie tragen

noch geringe Spuren einer ursprünglichen Bemalung. Ihrer zeitlichen Ent-

stehung nach gehören sie der ersten Hälfte des XIV. Jahrh. an.

Im Verlaufe der weiteren Aufräumungsarbeiten kamen Fragmente und Be-

standteile der verschiedenen Zeiten der Baugeschichte der Kirche zutage, leider

beschädigt durch den starken Brand, den die Beschießung hervorgerufen hat.

Die Kirche geht auf romanischen Ursprung zurück, 1144 war das Datum der Weihe.

Aus dieser Zeit stammen ein Teil des Turmes und die Grundmauern, die nach

der Beschießung im Chor sichtbar wurden und aus unbehauenem rotem Sandstein

bestehen. Aus dieser Zeit fanden sich im Schutt zwei Fragmente mit feinem Blatt-

fries. Auf den romanischen Grundmauern baute sich der gotische Neubau auf.

Die nackten Mauern zeigen deutlich das Eingreifen der neuen Bauperiode. Die

Jahre 1270 und 1333 brachten abermalige Brände für die immerfort von schwerem

Schicksal heimgesuchte Stadt. In die erste Zeit um 1300 fällt der Neubau mit

schweren, massigen Säulen

und durchlaufenden großen

Fenstern mit einem großen

und zwei kleineren Rad-

fenstern im Abschluß des

Querschiffes und an der West-

seite. Maßwerk und Rad-

fenster sind der Beschießung

zum Opfer gefallen, nur einige

frühgotische Kapitale mit

feinem Blattkranz konnten

gerettet werden.

Von sonstigen architek-

tonischen Bestandteilen der

Kirche sind zahlreiche Grab-

platten an den Kirchenwänden durch die Glut des Brandes abgeblättert und

zerstört. In gleicher Weise wurden der Hauptaltar und kleinere Nebenaltäre

des XVII. Jahrh. aus schwarzem und weißem Marmor durch Feuer und Hitze

Abb. 4. Kopf eines jungen Mannes.

h. 38 cm, br. 65 cm.