Nr. 5

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

71

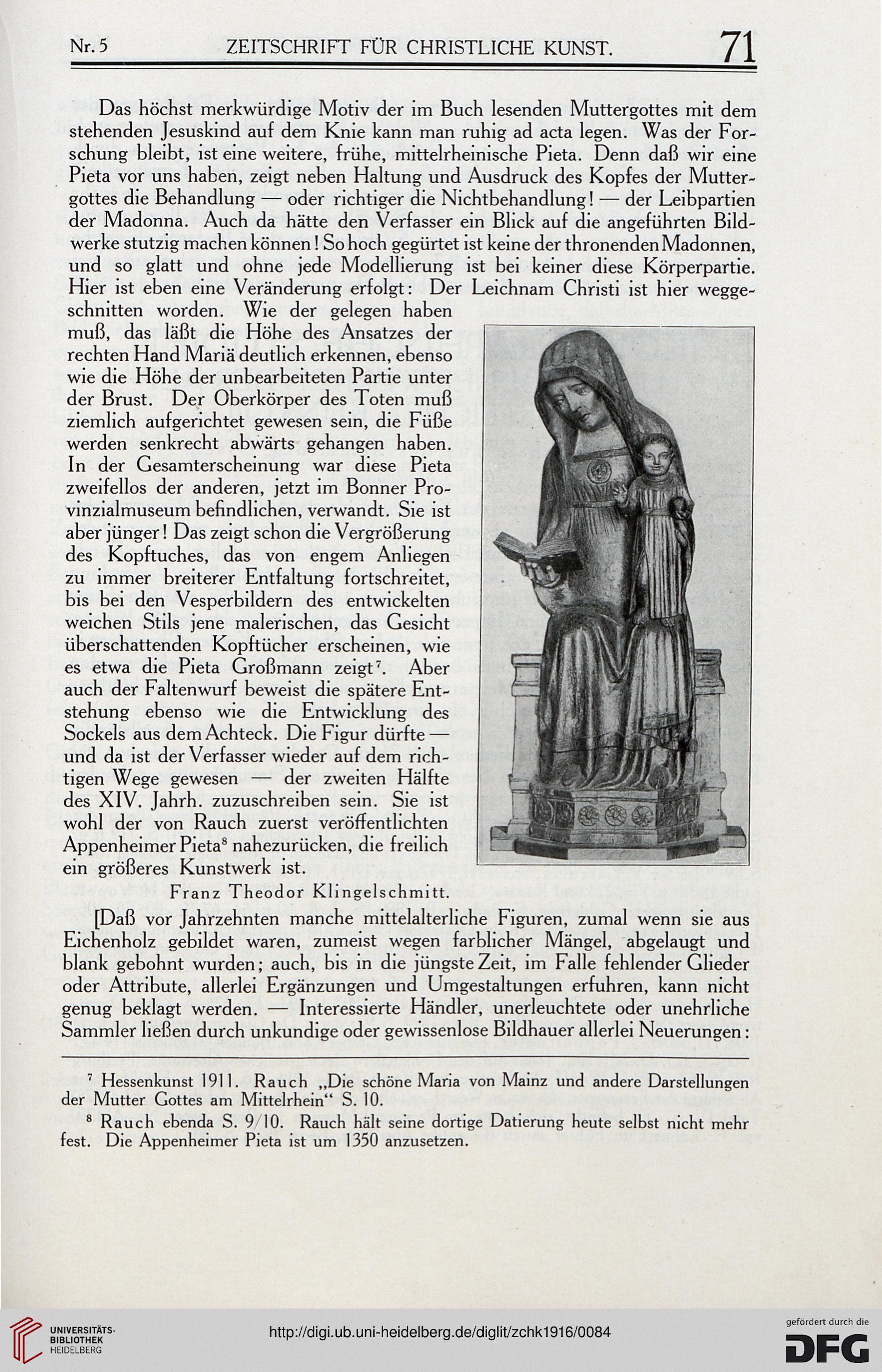

Das höchst merkwürdige Motiv der im Buch lesenden Muttergottes mit dem

stehenden Jesuskind auf dem Knie kann man ruhig ad acta legen. Was der For-

schung bleibt, ist eine weitere, frühe, mittelrheinische Pieta. Denn daß wir eine

Pieta vor uns haben, zeigt neben Haltung und Ausdruck des Kopfes der Mutter-

gottes die Behandlung — oder richtiger die Nichtbehandlung! — der Leibpartien

der Madonna. Auch da hätte den Verfasser ein Blick auf die angeführten Bild-

werke stutzig machen können! So hoch gegürtet ist keine der thronenden Madonnen,

und so glatt und ohne jede Modellierung ist bei keiner diese Körperpartie.

Hier ist eben eine Veränderung erfolgt: Der Leichnam Christi ist hier wegge-

schnitten worden. Wie der gelegen haben

muß, das läßt die Höhe des Ansatzes der

rechten Hand Maria deutlich erkennen, ebenso

wie die Höhe der unbearbeiteten Partie unter

der Brust. Der Oberkörper des Toten muß

ziemlich aufgerichtet gewesen sein, die Füße

werden senkrecht abwärts gehangen haben.

In der Gesamterschemung war diese Pieta

zweifellos der anderen, jetzt im Bonner Pro-

vinzialmuseum befindlichen, verwandt. Sie ist

aber jünger! Das zeigt schon die Vergrößerung

des Kopftuches, das von engem Anliegen

zu immer breiterer Entfaltung fortschreitet,

bis bei den Vesperbildern des entwickelten

weichen Stils jene malerischen, das Gesicht

überschattenden Kopftücher erscheinen, wie

es etwa die Pieta Großmann zeigt7. Aber

auch der Faltenwurf beweist die spätere Ent-

stehung ebenso wie die Entwicklung des

Sockels aus dem Achteck. Die Figur dürfte —

und da ist der Verfasser wieder auf dem rich-

tigen Wege gewesen — der zweiten Hälfte

des XIV. Jahrh. zuzuschreiben sein. Sie ist

wohl der von Rauch zuerst veröffentlichten

Appenheimer Pieta8 nahezurücken, die freilich

ein größeres Kunstwerk ist.

Franz Theodor Klingelschmitt.

[Daß vor Jahrzehnten manche mittelalterliche Figuren, zumal wenn sie aus

Eichenholz gebildet waren, zumeist wegen farblicher Mängel, abgelaugt und

blank gebohnt wurden; auch, bis in die jüngste Zeit, im Falle fehlender Glieder

oder Attribute, allerlei Ergänzungen und Umgestaltungen erfuhren, kann nicht

genug beklagt werden. — Interessierte Händler, unerleuchtete oder unehrliche

Sammler ließen durch unkundige oder gewissenlose Bildhauer allerlei Neuerungen:

7 Hessenkunst 1911. Rauch „Die schöne Maria von Mainz und andere Darstellungen

der Mutter Gottes am Mittelrhein" S. 10.

8 Rauch ebenda S. 9 10. Rauch hält seine dortige Datierung heute selbst nicht mehr

fest. Die Appenheimer Pieta ist um 1350 anzusetzen.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

71

Das höchst merkwürdige Motiv der im Buch lesenden Muttergottes mit dem

stehenden Jesuskind auf dem Knie kann man ruhig ad acta legen. Was der For-

schung bleibt, ist eine weitere, frühe, mittelrheinische Pieta. Denn daß wir eine

Pieta vor uns haben, zeigt neben Haltung und Ausdruck des Kopfes der Mutter-

gottes die Behandlung — oder richtiger die Nichtbehandlung! — der Leibpartien

der Madonna. Auch da hätte den Verfasser ein Blick auf die angeführten Bild-

werke stutzig machen können! So hoch gegürtet ist keine der thronenden Madonnen,

und so glatt und ohne jede Modellierung ist bei keiner diese Körperpartie.

Hier ist eben eine Veränderung erfolgt: Der Leichnam Christi ist hier wegge-

schnitten worden. Wie der gelegen haben

muß, das läßt die Höhe des Ansatzes der

rechten Hand Maria deutlich erkennen, ebenso

wie die Höhe der unbearbeiteten Partie unter

der Brust. Der Oberkörper des Toten muß

ziemlich aufgerichtet gewesen sein, die Füße

werden senkrecht abwärts gehangen haben.

In der Gesamterschemung war diese Pieta

zweifellos der anderen, jetzt im Bonner Pro-

vinzialmuseum befindlichen, verwandt. Sie ist

aber jünger! Das zeigt schon die Vergrößerung

des Kopftuches, das von engem Anliegen

zu immer breiterer Entfaltung fortschreitet,

bis bei den Vesperbildern des entwickelten

weichen Stils jene malerischen, das Gesicht

überschattenden Kopftücher erscheinen, wie

es etwa die Pieta Großmann zeigt7. Aber

auch der Faltenwurf beweist die spätere Ent-

stehung ebenso wie die Entwicklung des

Sockels aus dem Achteck. Die Figur dürfte —

und da ist der Verfasser wieder auf dem rich-

tigen Wege gewesen — der zweiten Hälfte

des XIV. Jahrh. zuzuschreiben sein. Sie ist

wohl der von Rauch zuerst veröffentlichten

Appenheimer Pieta8 nahezurücken, die freilich

ein größeres Kunstwerk ist.

Franz Theodor Klingelschmitt.

[Daß vor Jahrzehnten manche mittelalterliche Figuren, zumal wenn sie aus

Eichenholz gebildet waren, zumeist wegen farblicher Mängel, abgelaugt und

blank gebohnt wurden; auch, bis in die jüngste Zeit, im Falle fehlender Glieder

oder Attribute, allerlei Ergänzungen und Umgestaltungen erfuhren, kann nicht

genug beklagt werden. — Interessierte Händler, unerleuchtete oder unehrliche

Sammler ließen durch unkundige oder gewissenlose Bildhauer allerlei Neuerungen:

7 Hessenkunst 1911. Rauch „Die schöne Maria von Mainz und andere Darstellungen

der Mutter Gottes am Mittelrhein" S. 10.

8 Rauch ebenda S. 9 10. Rauch hält seine dortige Datierung heute selbst nicht mehr

fest. Die Appenheimer Pieta ist um 1350 anzusetzen.