r-

9

-*■

\

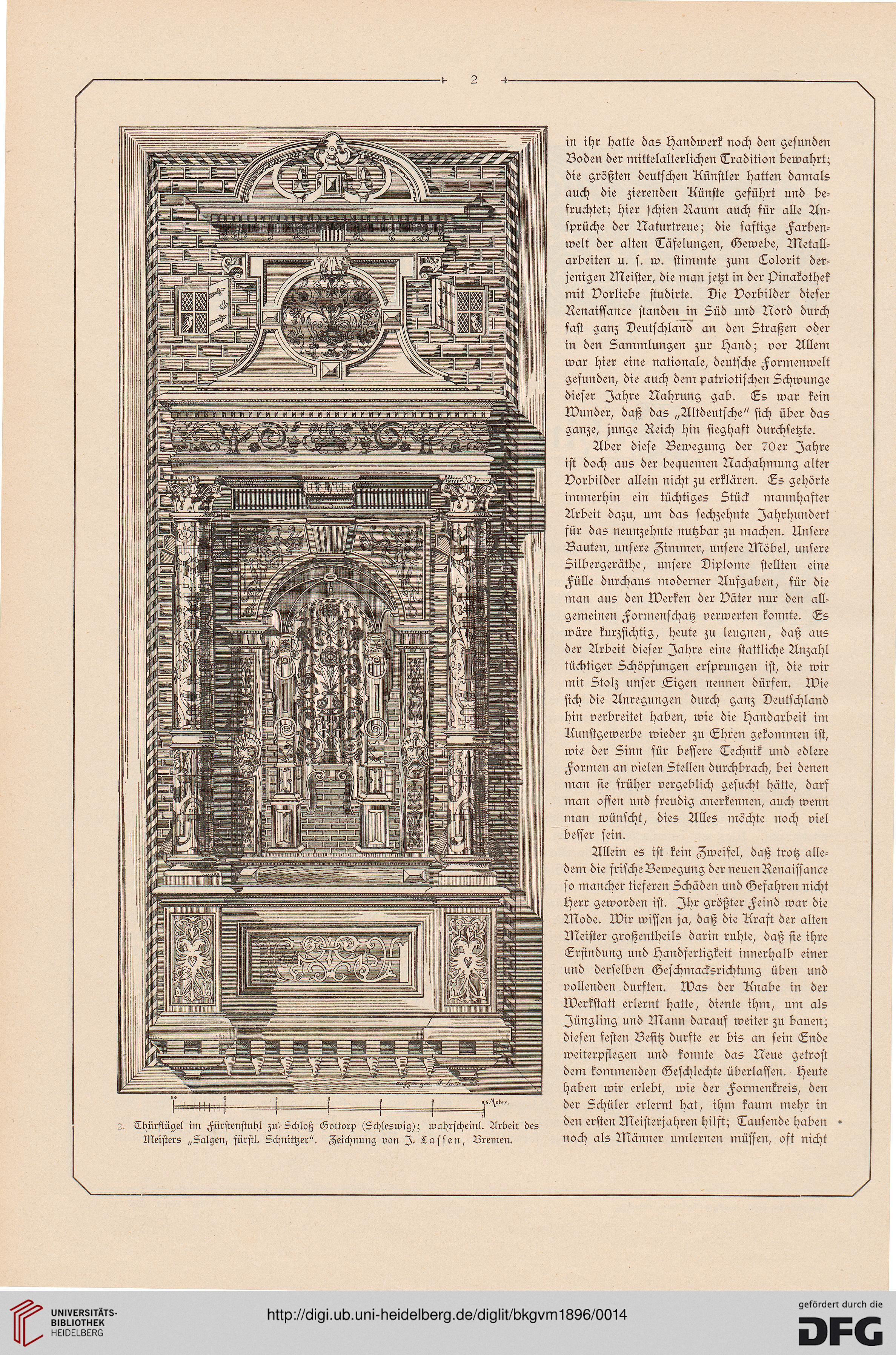

Thürflügel im Fürstenstuhl zu Schloß Gottorx (Schleswig); wahrscheinl. Arbeit des

Meisters „Salgen, fürstl. Schnittzer". Zeichnung von I. Lassen, Bremen.

in ihr hatte das Handwerk noch den gesunden

Boden der mittelalterlichen Tradition bewahrt;

die größten deutschen Aünstler hatten damals

auch die zierenden Aünste geführt und be-

fruchtet; hier schien Raum auch für alle An-

sprüche der Naturtreue; die saftige Farben-

welt der alten Täfelungen, Gewebe, Metall-

arbeiten u. f. w. stimmte zum Tolorit der-

jenigen Meister, die man jetzt in der Pinakothek

mit Vorliebe studirte. Die Vorbilder dieser

Renaissance standen in Süd und Nord durch

fast ganz Deutschland an den Straßen oder

in den Sammlungen zur bsand; vor Allem

war hier eine nationale, deutsche Formenwelt

gesunden, die auch dem patriotischen Schwünge

dieser Zahre Nahrung gab. (Es war kein

Wunder, daß das „Altdeutsche" sich über das

ganze, junge Reich hin sieghaft durchsetzte.

Aber diese Bewegung der 70er Jahre

ist doch aus der bequemen Nachahmung alter

Vorbilder allein nicht zu erklären. (Es gehörte

immerhin ein tüchtiges Stück mannhafter

Arbeit dazu, um das sechzehnte Jahrhundert

für das neunzehnte nutzbar zu machen. Unsere

Bauten, unsere Zimmer, unsere Möbel, unsere

Silbergeräthe, unsere Diplome stellten eine

Fülle durchaus moderner Aufgaben, für die

man aus den Werken der Väter nur den all-

gemeinen Formenschatz verwerten konnte. (Es

wäre kurzsichtig, heute zu leugnen, daß aus

der Arbeit dieser Jahre eine stattliche Anzahl

tüchtiger Schöpfungen ersprungen ist, die wir

mit Stolz unser Ligen nennen dürfen. Wie

sich die Anregungen durch ganz Deutschland

hin verbreitet haben, wie die Landarbeit im

Aunstgewerbe wieder zu Ehren gekommen ist,

wie der Sinn für bessere Technik und edlere

Formen an vielen Stellen durchbrach, bei denen

man sie früher vergeblich gesucht hätte, darf

man offen und freudig anerkennen, auch wenn

man wünscht, dies Alles möchte noch viel

besser sein.

Allein es ist kein Zweifel, daß trotz alle-

dem die frische Bewegung der neuen Renaissance

so mancher tieferen Schäden und Gefahren nicht

Herr geworden ist. Ihr größter Feind war die

Mode. Wir wissen ja, daß die Araft der alten

Meister großentheils darin ruhte, daß sie ihre

Erfindung und Handfertigkeit innerhalb einer

und derselben Geschmacksrichtung üben und

vollenden durften. Mas der Anabe in der

Werkstatt erlernt hatte, diente ihm, um als

Jüngling und Mann darauf weiter zu bauen;

diesen festen Besitz durfte er bis an sein Ende

weiterpflegen und konnte das Neue getrost

dem kommenden Geschlechts überlassen, bleute

haben wir erlebt, wie der Formenkreis, den

der Schüler erlernt hat, ihm kaum mehr in

den ersten Meisterjahren hilft; Tausende haben

noch als Männer umlernen müssen, oft nicht

9

-*■

\

Thürflügel im Fürstenstuhl zu Schloß Gottorx (Schleswig); wahrscheinl. Arbeit des

Meisters „Salgen, fürstl. Schnittzer". Zeichnung von I. Lassen, Bremen.

in ihr hatte das Handwerk noch den gesunden

Boden der mittelalterlichen Tradition bewahrt;

die größten deutschen Aünstler hatten damals

auch die zierenden Aünste geführt und be-

fruchtet; hier schien Raum auch für alle An-

sprüche der Naturtreue; die saftige Farben-

welt der alten Täfelungen, Gewebe, Metall-

arbeiten u. f. w. stimmte zum Tolorit der-

jenigen Meister, die man jetzt in der Pinakothek

mit Vorliebe studirte. Die Vorbilder dieser

Renaissance standen in Süd und Nord durch

fast ganz Deutschland an den Straßen oder

in den Sammlungen zur bsand; vor Allem

war hier eine nationale, deutsche Formenwelt

gesunden, die auch dem patriotischen Schwünge

dieser Zahre Nahrung gab. (Es war kein

Wunder, daß das „Altdeutsche" sich über das

ganze, junge Reich hin sieghaft durchsetzte.

Aber diese Bewegung der 70er Jahre

ist doch aus der bequemen Nachahmung alter

Vorbilder allein nicht zu erklären. (Es gehörte

immerhin ein tüchtiges Stück mannhafter

Arbeit dazu, um das sechzehnte Jahrhundert

für das neunzehnte nutzbar zu machen. Unsere

Bauten, unsere Zimmer, unsere Möbel, unsere

Silbergeräthe, unsere Diplome stellten eine

Fülle durchaus moderner Aufgaben, für die

man aus den Werken der Väter nur den all-

gemeinen Formenschatz verwerten konnte. (Es

wäre kurzsichtig, heute zu leugnen, daß aus

der Arbeit dieser Jahre eine stattliche Anzahl

tüchtiger Schöpfungen ersprungen ist, die wir

mit Stolz unser Ligen nennen dürfen. Wie

sich die Anregungen durch ganz Deutschland

hin verbreitet haben, wie die Landarbeit im

Aunstgewerbe wieder zu Ehren gekommen ist,

wie der Sinn für bessere Technik und edlere

Formen an vielen Stellen durchbrach, bei denen

man sie früher vergeblich gesucht hätte, darf

man offen und freudig anerkennen, auch wenn

man wünscht, dies Alles möchte noch viel

besser sein.

Allein es ist kein Zweifel, daß trotz alle-

dem die frische Bewegung der neuen Renaissance

so mancher tieferen Schäden und Gefahren nicht

Herr geworden ist. Ihr größter Feind war die

Mode. Wir wissen ja, daß die Araft der alten

Meister großentheils darin ruhte, daß sie ihre

Erfindung und Handfertigkeit innerhalb einer

und derselben Geschmacksrichtung üben und

vollenden durften. Mas der Anabe in der

Werkstatt erlernt hatte, diente ihm, um als

Jüngling und Mann darauf weiter zu bauen;

diesen festen Besitz durfte er bis an sein Ende

weiterpflegen und konnte das Neue getrost

dem kommenden Geschlechts überlassen, bleute

haben wir erlebt, wie der Formenkreis, den

der Schüler erlernt hat, ihm kaum mehr in

den ersten Meisterjahren hilft; Tausende haben

noch als Männer umlernen müssen, oft nicht