3^ -+•

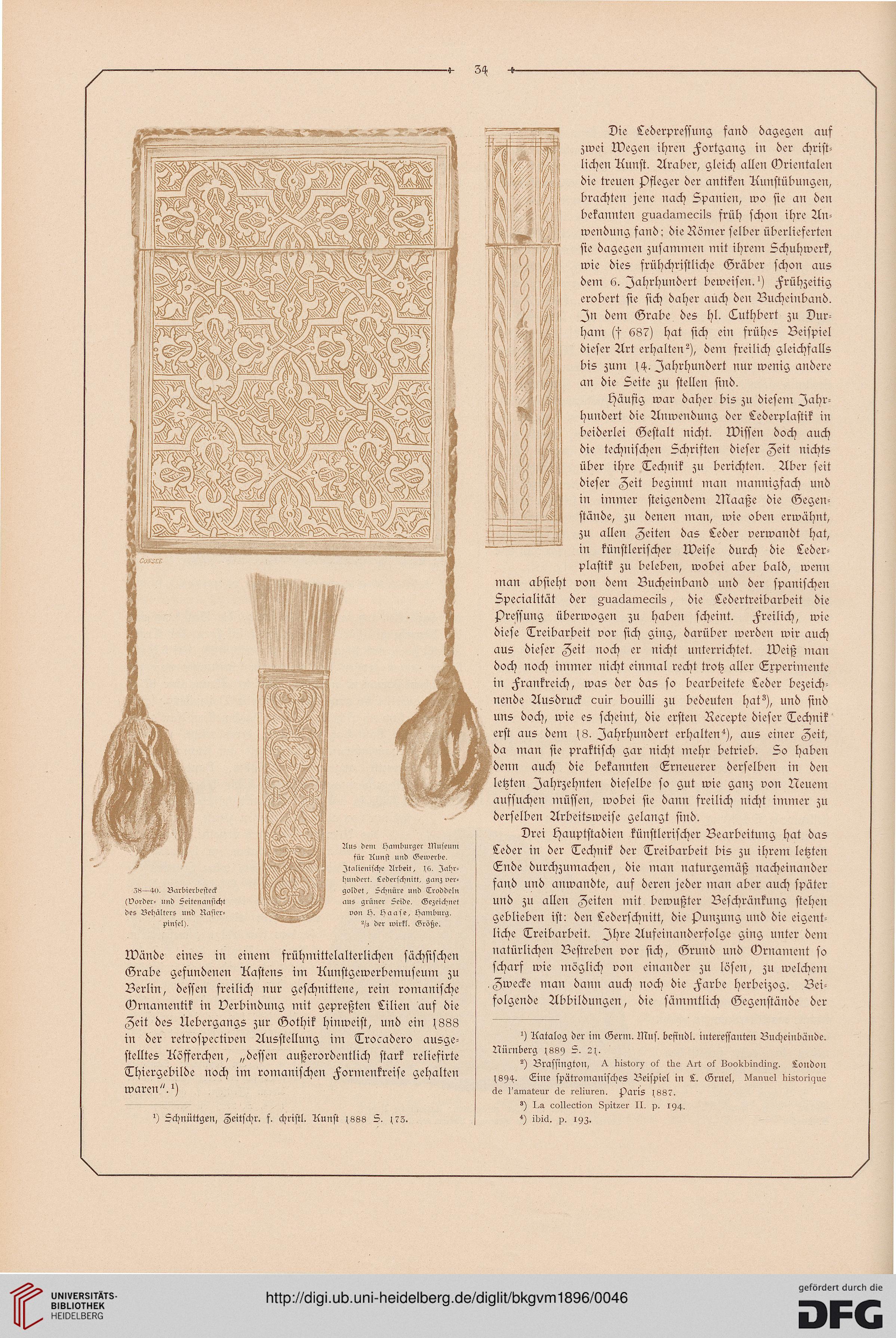

38—^0. Barbierbesteck

(vorder- und Seitenansicht

des Behälters und Rasier-

pinsel).

Aus dem Hamburger Museum

für Aunst und Gewerbe.

Italienische Arbeit, 1(6. Jahr-

hundert. Lederschnitt, ganz ver-

goldet , Schnüre und Troddeln

aus grüner Seide. Gezeichnet

von 6. Haase, Hamburg.

2/s der wirk!. Größe.

Wände eines in einem frühmittelalterlichen sächsischen

Grabe gefundenen Aastens im Aunstgewerbemuseum zu

Berlin, dessen freilich nur geschnittene, rein romanische

Ornamentik in Verbindung mit gepreßten Lilien auf die

Zeit des Üebergangs zur Gothik hinweist, und ein \888

in der retrospectiven Ausstellung im Trocadero ausge-

stelltes Aöfferchen, „dessen außerordentlich stark reliefirte

Thiergebilde noch in: romanischen Formenkreise gehalten

waren". Ü

b Schnüttgen, Jeitschr. f. christl. Aunst ^888 5. [75.

Die Lederpressung fand dagegen auf

zwei Wegen ihren Fortgang in der christ-

lichen Aunst. Araber, gleich allen Orientalen

die treuen Pfleger der antiken Aunstübungen,

brachten jene nach Spanien, wo sie an den

bekannten Auaclamecils früh schon ihre An-

wendung fand; die Römer selber überlieferten

sie dagegen zusammen mit ihrem Schuhwerk,

wie dies frühchristliche Gräber schon aus

dem 6. Jahrhundert beweisen, h Frühzeitig

erobert sie sich daher auch den Bucheinband.

In dem Grabe des hl. Luthbert zu Dur-

Ham (fl 687) hat sich ein frühes Beispiel

dieser Art erhalten^), dem freilich gleichfalls

bis zum sch Jahrhundert nur wenig andere

an die Seite zu stellen sind.

Häufig war daher bis zu diesem Jahr-

hundert die Anwendung der Lederplastik in

beiderlei Gestalt nicht. Wissen doch auch

die technischen Schriften dieser Zeit nichts

über ihre Technik zu berichten. Aber seit

dieser Zeit beginnt man mannigfach und

in immer steigendem Maaße die Gegen-

stände, zu denen inan, wie oben erwähnt,

zu allen Zeiten das Leder verwandt hat,

in künstlerischer Weise durch die Leder-

plastik zu beleben, wobei aber bald, wenn

man absieht von dem Bucheinband und der spanischen

Specialität der Znuckamecils, die Ledertreibarbeit die

Pressung überwogen zu haben scheint. Freilich, wie

diese Treibarbeit vor sich ging, darüber werden wir auch

aus dieser Zeit noch er nicht unterrichtet. Weiß man

doch noch immer nicht einnml recht trotz aller Experimente

in Frankreich, was der das so bearbeitete Leder bezeich-

nende Ausdruck cuir bouilli zu bedeuten hat ^), und find

uns doch, wie es scheint, die ersten Recepte dieser Technik

erst aus dem f8. Jahrhundert erhalten^), aus einer Zeit,

- da man sie praktisch gar nicht mehr betrieb. So haben

(denn auch die bekannten Erneuerer derselben in den

letzten Jahrzehnten dieselbe so gut wie ganz von Neuem

aufsuchen müssen, wobei sie dann freilich nicht immer zu

derselben Arbeitsweise gelangt sind.

Drei Hauptstadien künstlerischer Bearbeitung hat das

Leder in der Technik der Treibarbeit bis zu ihrem letzten

Ende durchzumachen, die inan naturgemäß nacheinander

fand und anwandte, auf deren jeder man aber auch später

und zu allen Zeiten mit bewußter Beschränkung stehen

geblieben ist: den Lederschnitt, die Punzung und die eigent-

liche Treibarbeit. Ihre Aufeinanderfolge ging unter dem

natürlichen Bestreben vor sich, Grund und Ornament so

scharf wie möglich von einander zu lösen, zu welchem

. Zwecke man dann auch noch die Farbe herbeizog. Bei-

folgende Abbildungen, die sämmtlich Gegenstände der * 2 * 4

1) Katalog der im Germ. Mus. befind!, interessanten Bucheinbände.

Nürnberg :88J S. 2\.

2) Braffrngton, A history of the Art of Bookbinding. London

;(894. Eine spätromanisches Beispiel in L. Gruel, Manuel historique

de 1’amateur de reliuren. Paris 1(887.

8) La Collection Spitzer II. p. 194.

4) ibid. p. 193.

/

38—^0. Barbierbesteck

(vorder- und Seitenansicht

des Behälters und Rasier-

pinsel).

Aus dem Hamburger Museum

für Aunst und Gewerbe.

Italienische Arbeit, 1(6. Jahr-

hundert. Lederschnitt, ganz ver-

goldet , Schnüre und Troddeln

aus grüner Seide. Gezeichnet

von 6. Haase, Hamburg.

2/s der wirk!. Größe.

Wände eines in einem frühmittelalterlichen sächsischen

Grabe gefundenen Aastens im Aunstgewerbemuseum zu

Berlin, dessen freilich nur geschnittene, rein romanische

Ornamentik in Verbindung mit gepreßten Lilien auf die

Zeit des Üebergangs zur Gothik hinweist, und ein \888

in der retrospectiven Ausstellung im Trocadero ausge-

stelltes Aöfferchen, „dessen außerordentlich stark reliefirte

Thiergebilde noch in: romanischen Formenkreise gehalten

waren". Ü

b Schnüttgen, Jeitschr. f. christl. Aunst ^888 5. [75.

Die Lederpressung fand dagegen auf

zwei Wegen ihren Fortgang in der christ-

lichen Aunst. Araber, gleich allen Orientalen

die treuen Pfleger der antiken Aunstübungen,

brachten jene nach Spanien, wo sie an den

bekannten Auaclamecils früh schon ihre An-

wendung fand; die Römer selber überlieferten

sie dagegen zusammen mit ihrem Schuhwerk,

wie dies frühchristliche Gräber schon aus

dem 6. Jahrhundert beweisen, h Frühzeitig

erobert sie sich daher auch den Bucheinband.

In dem Grabe des hl. Luthbert zu Dur-

Ham (fl 687) hat sich ein frühes Beispiel

dieser Art erhalten^), dem freilich gleichfalls

bis zum sch Jahrhundert nur wenig andere

an die Seite zu stellen sind.

Häufig war daher bis zu diesem Jahr-

hundert die Anwendung der Lederplastik in

beiderlei Gestalt nicht. Wissen doch auch

die technischen Schriften dieser Zeit nichts

über ihre Technik zu berichten. Aber seit

dieser Zeit beginnt man mannigfach und

in immer steigendem Maaße die Gegen-

stände, zu denen inan, wie oben erwähnt,

zu allen Zeiten das Leder verwandt hat,

in künstlerischer Weise durch die Leder-

plastik zu beleben, wobei aber bald, wenn

man absieht von dem Bucheinband und der spanischen

Specialität der Znuckamecils, die Ledertreibarbeit die

Pressung überwogen zu haben scheint. Freilich, wie

diese Treibarbeit vor sich ging, darüber werden wir auch

aus dieser Zeit noch er nicht unterrichtet. Weiß man

doch noch immer nicht einnml recht trotz aller Experimente

in Frankreich, was der das so bearbeitete Leder bezeich-

nende Ausdruck cuir bouilli zu bedeuten hat ^), und find

uns doch, wie es scheint, die ersten Recepte dieser Technik

erst aus dem f8. Jahrhundert erhalten^), aus einer Zeit,

- da man sie praktisch gar nicht mehr betrieb. So haben

(denn auch die bekannten Erneuerer derselben in den

letzten Jahrzehnten dieselbe so gut wie ganz von Neuem

aufsuchen müssen, wobei sie dann freilich nicht immer zu

derselben Arbeitsweise gelangt sind.

Drei Hauptstadien künstlerischer Bearbeitung hat das

Leder in der Technik der Treibarbeit bis zu ihrem letzten

Ende durchzumachen, die inan naturgemäß nacheinander

fand und anwandte, auf deren jeder man aber auch später

und zu allen Zeiten mit bewußter Beschränkung stehen

geblieben ist: den Lederschnitt, die Punzung und die eigent-

liche Treibarbeit. Ihre Aufeinanderfolge ging unter dem

natürlichen Bestreben vor sich, Grund und Ornament so

scharf wie möglich von einander zu lösen, zu welchem

. Zwecke man dann auch noch die Farbe herbeizog. Bei-

folgende Abbildungen, die sämmtlich Gegenstände der * 2 * 4

1) Katalog der im Germ. Mus. befind!, interessanten Bucheinbände.

Nürnberg :88J S. 2\.

2) Braffrngton, A history of the Art of Bookbinding. London

;(894. Eine spätromanisches Beispiel in L. Gruel, Manuel historique

de 1’amateur de reliuren. Paris 1(887.

8) La Collection Spitzer II. p. 194.

4) ibid. p. 193.

/