55

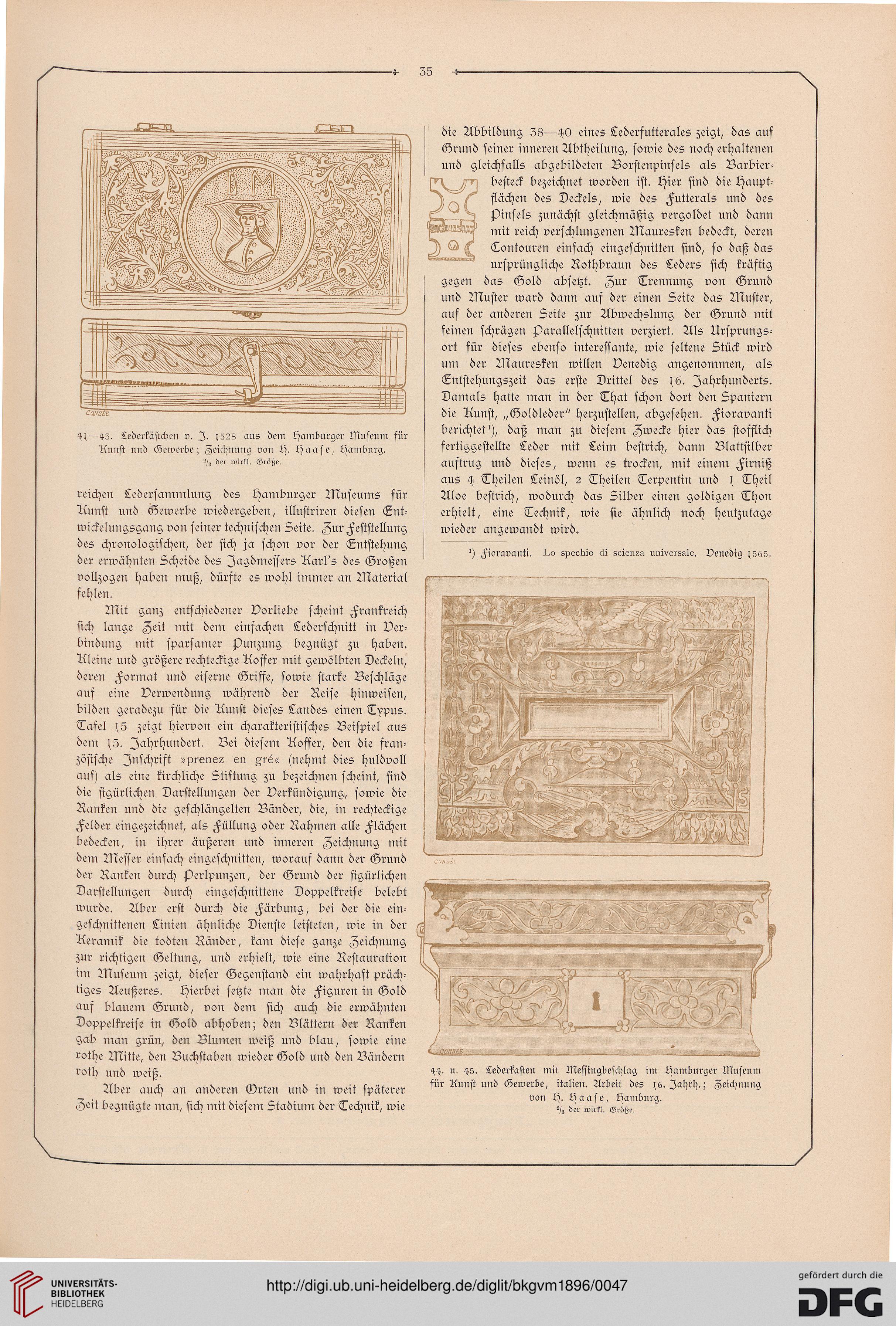

4 (—43. Ledcrkästchen v. ~S. 1528 aus dem Hamburger Museum für

Kunst und Gewerbe; Zeichnung von H. Haase, Hamburg.

der wirkl. Größe.

reichen Ledersammlung des Hamburger Museums für

Uunst und Gewerbe wiedergeben, illustriren diesen Tnt-

wickelungsgang von seiner technischen Seite. Zur Feststellung

des chronologischen, der sich ja schon vor der Entstehung

der erwähnten Scheide des Jagdmessers Uarl's des Großen

vollzogen haben muß, dürfte es wohl immer an Material

fehlen.

Mit ganz entschiedener Vorliebe scheint Frankreich

sich lange Zeit mit dem einfachen Lederschnitt in Ver-

bindung mit sparsamer Punzung begnügt zu haben.

Uleine und größere rechteckige Uoffer mit gewölbten Deckeln,

deren Forniat und eiserne Griffe, sowie starke Beschläge

auf eine Verwendung während der Reise Hinweisen,

bilden geradezu für die Uunst dieses Landes einen T^pus.

Tafel s5 zeigt hiervon ein charakteristisches Beispiel aus

dem s5. Jahrhundert. Bei diesem Uoffer, den die fran-

zösische Inschrift »prenez en gre« (nehmt dies huldvoll

auf) als eine kirchliche Stiftung zu bezeichnen scheint, sind

die figürlichen Darstellungen der Verkündigung, sowie die

Ranken und die geschlängelten Bänder, die, in rechteckige

Felder eingezeichnet, als Füllung oder Rahmen alle Flächen

bedecken, in ihrer äußeren und inneren Zeichnung mit

dem Messer einfach eingefchnitten, worauf dann der Grund

der Ranken durch Perlpunzen, der Grund der figürlichen

Darstellungen durch eingeschnittene Doppelkreise belebt

wurde. Aber erst durch die Färbung, bei der die ein-

geschnittenen Linien ähnliche Dienste leisteten, wie in der

Ueramik die todten Ränder, kam diese ganze Zeichnung

zur richtigen Geltung, und erhielt, wie eine Restauration

im Museum zeigt, dieser Gegenstand ein wahrhaft präch-

tiges Aeußeres. pierbei setzte man die Figuren in Gold

auf blauem Grund, von dem sich auch die erwähnten

Doppelkreise in Gold abhoben; den Blättern der Ranken

gab man grün, den Blumen weiß und blau, sowie eine

rothe Mitte, den Buchstaben wieder Gold und den Bändern

roth und weiß.

Aber auch an anderen Orten und in weit späterer

Zeit begnügte man, sich mit diesem Stadium der Technik, wie

die Abbildung 58—^0 eines Lederfutterales zeigt, das auf

Grund feiner inneren Abtheilung, sowie des noch erhaltenen

und gleichfalls abgebildeten Borstenpinsels als Barbier-

Ifi yr;-) besteck bezeichnet worden ist. Pier sind die Paupt-

j r flächen des Deckels, wie des Futterals und des

Pinsels zunächst gleichmäßig vergoldet und dann

p“2 mit reich verschlungenen Mauresken bedeckt, deren

P Tontouren einfach eingeschnitten sind, so daß das

ursprüngliche Rothbraun des Leders sich kräftig

gegen das Gold abfetzt. Zur Trennung von Grund

und Muster ward dann auf der einen Seite das Muster,

auf der anderen Seite zur Abwechslung der Grund mit

feinen schrägen Parallelschnitten verziert. Als Ursprungs-

ort für dieses ebenso interessante, wie seltene Stück wird

mit der Mauresken willen Venedig angenommen, als

Tntstehungszeit das erste Drittel des s6. Jahrhunderts.

Damals hatte man in der Thal schon dort den Spaniern

die Uunst, „Goldleder" herzustellen, abgesehen. Fioravanti

berichtet'), daß man zu diesem Zwecke hier das stofflich

fertiggestellte Leder mit Leint bestrich, dann Blattsilber

austrug und dieses, wenn es trocken, mit einem Firniß

aus ^ Theilen Leinöl, 2 Theilen Terpentin und s Theil

Aloe bestrich, wodurch das Silber einen goldigen Thon

erhielt, eine Technik, wie sie ähnlich noch heutzutage

wieder angewandt wird.

') Fioravanti. Ko spechio di scienza universale. Venedig (565.

44. u. 45. Lederkasten mit Messingbeschlag im Hamburger Museum

für Kunst und Gewerbe, italicn. Arbeit des (6. Jahrh.; Zeichnung

von ff- Haase, Hamburg.

2/g der wirkl. Größe.

X

X

4 (—43. Ledcrkästchen v. ~S. 1528 aus dem Hamburger Museum für

Kunst und Gewerbe; Zeichnung von H. Haase, Hamburg.

der wirkl. Größe.

reichen Ledersammlung des Hamburger Museums für

Uunst und Gewerbe wiedergeben, illustriren diesen Tnt-

wickelungsgang von seiner technischen Seite. Zur Feststellung

des chronologischen, der sich ja schon vor der Entstehung

der erwähnten Scheide des Jagdmessers Uarl's des Großen

vollzogen haben muß, dürfte es wohl immer an Material

fehlen.

Mit ganz entschiedener Vorliebe scheint Frankreich

sich lange Zeit mit dem einfachen Lederschnitt in Ver-

bindung mit sparsamer Punzung begnügt zu haben.

Uleine und größere rechteckige Uoffer mit gewölbten Deckeln,

deren Forniat und eiserne Griffe, sowie starke Beschläge

auf eine Verwendung während der Reise Hinweisen,

bilden geradezu für die Uunst dieses Landes einen T^pus.

Tafel s5 zeigt hiervon ein charakteristisches Beispiel aus

dem s5. Jahrhundert. Bei diesem Uoffer, den die fran-

zösische Inschrift »prenez en gre« (nehmt dies huldvoll

auf) als eine kirchliche Stiftung zu bezeichnen scheint, sind

die figürlichen Darstellungen der Verkündigung, sowie die

Ranken und die geschlängelten Bänder, die, in rechteckige

Felder eingezeichnet, als Füllung oder Rahmen alle Flächen

bedecken, in ihrer äußeren und inneren Zeichnung mit

dem Messer einfach eingefchnitten, worauf dann der Grund

der Ranken durch Perlpunzen, der Grund der figürlichen

Darstellungen durch eingeschnittene Doppelkreise belebt

wurde. Aber erst durch die Färbung, bei der die ein-

geschnittenen Linien ähnliche Dienste leisteten, wie in der

Ueramik die todten Ränder, kam diese ganze Zeichnung

zur richtigen Geltung, und erhielt, wie eine Restauration

im Museum zeigt, dieser Gegenstand ein wahrhaft präch-

tiges Aeußeres. pierbei setzte man die Figuren in Gold

auf blauem Grund, von dem sich auch die erwähnten

Doppelkreise in Gold abhoben; den Blättern der Ranken

gab man grün, den Blumen weiß und blau, sowie eine

rothe Mitte, den Buchstaben wieder Gold und den Bändern

roth und weiß.

Aber auch an anderen Orten und in weit späterer

Zeit begnügte man, sich mit diesem Stadium der Technik, wie

die Abbildung 58—^0 eines Lederfutterales zeigt, das auf

Grund feiner inneren Abtheilung, sowie des noch erhaltenen

und gleichfalls abgebildeten Borstenpinsels als Barbier-

Ifi yr;-) besteck bezeichnet worden ist. Pier sind die Paupt-

j r flächen des Deckels, wie des Futterals und des

Pinsels zunächst gleichmäßig vergoldet und dann

p“2 mit reich verschlungenen Mauresken bedeckt, deren

P Tontouren einfach eingeschnitten sind, so daß das

ursprüngliche Rothbraun des Leders sich kräftig

gegen das Gold abfetzt. Zur Trennung von Grund

und Muster ward dann auf der einen Seite das Muster,

auf der anderen Seite zur Abwechslung der Grund mit

feinen schrägen Parallelschnitten verziert. Als Ursprungs-

ort für dieses ebenso interessante, wie seltene Stück wird

mit der Mauresken willen Venedig angenommen, als

Tntstehungszeit das erste Drittel des s6. Jahrhunderts.

Damals hatte man in der Thal schon dort den Spaniern

die Uunst, „Goldleder" herzustellen, abgesehen. Fioravanti

berichtet'), daß man zu diesem Zwecke hier das stofflich

fertiggestellte Leder mit Leint bestrich, dann Blattsilber

austrug und dieses, wenn es trocken, mit einem Firniß

aus ^ Theilen Leinöl, 2 Theilen Terpentin und s Theil

Aloe bestrich, wodurch das Silber einen goldigen Thon

erhielt, eine Technik, wie sie ähnlich noch heutzutage

wieder angewandt wird.

') Fioravanti. Ko spechio di scienza universale. Venedig (565.

44. u. 45. Lederkasten mit Messingbeschlag im Hamburger Museum

für Kunst und Gewerbe, italicn. Arbeit des (6. Jahrh.; Zeichnung

von ff- Haase, Hamburg.

2/g der wirkl. Größe.

X

X