/

■4- ^8 -I

im Rheinland finden, alexandrinischen Werkstätten zuweisen

können. Durch Rupferschlacken erhielt man Rirschroth

und bei Entwicklung größerer Mengen von Sauerstoff im

Brande Smaragdgrün. Für das dunkelrothe Rubinglas

aber wandte man Goldlösung an, also dasselbe, was

unsere entwickelte Therme erst nach langen Versuchen

wiederfand, im \8. Jahrhundert Runkel und in unseren

Tagen Rauter in Ehrenseld. Schwarzes Glas erzeugte

man durch Zusatz von Magneteisenstein, opak-weißes

durch Zinnerze.

Alle diese farbigen Glassorten treten am Rhein im

s. Jahrhundert häufiger auf als später. Die meisten

sind Import aus Alexandrien und Italien und dienten

den neuentstandenen Fabriken als Muster. Sie charakteri-

siren sich durch die feinen, der griechischen Reramik ent-

lehnten Formen, unter welchen die der Oenochoe, der

Ranne mit schön geschwungenein Fadenhenkel, mit glatter

oder getippter Mündung besonders hervortritt. Zur

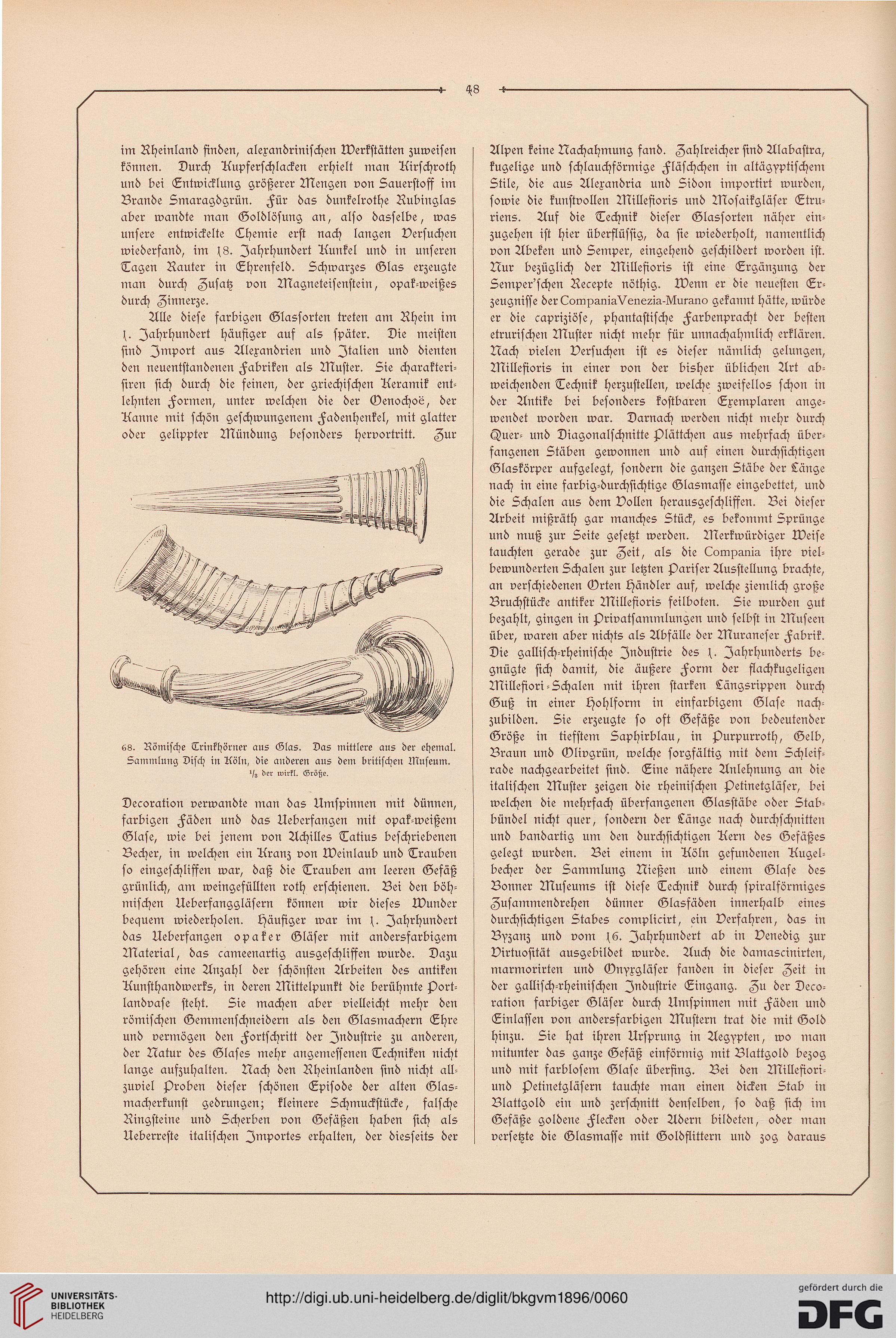

68. Römische Trinkhörner aus Glas. Das mittlere ans der ehemal.

Sammlung Disch in Köln, die anderen aus dem britischen Museum.

Vs der wirkl. Größe.

Decoration verwandte man das Umspinnen init dünnen,

farbigen Fäden und das Ueberfangen mit opak-weißem

Glase, wie bei jenem von Achilles Tatius beschriebenen

Becher, in welchen ein Rranz von Weinlaub und Trauben

so eingeschliffen war, daß die Trauben am leeren Gefäß

grünlich, ani weingefüllten roth erschienen. Bei den böh-

mischen Ueberfanggläsern können wir dieses Wunder

bequem wiederholen, Häufiger war im Jahrhundert

das Ueberfangen opaker Gläser mit andersfarbigem

Material, das cameenartig ausgeschliffen wurde. Dazu

gehören eine Anzahl der schönsten Arbeiten des antiken

Runsthandwerks, in deren Mittelpunkt die berühurte Port-

landvase steht. Sie machen aber vielleicht mehr den

römischen Gemmenschneidern als den Glasurachern Ehre

und vermögen den Fortschritt der Industrie zu anderen,

der Natur des Glases mehr angemessenen Techniken nicht

lange aufzuhalten. Nach den Rheinlanden sind nicht all-

zuviel Proben dieser schönen Episode der alten Glas-

inacherkunst gedrungen; kleinere Schmuckstücke, falsche

Ringsteine und Scherben von Gefäßen haben sich als

Ueberreste italischen Importes erhalten, der diesseits der

Alpen keine Nachahmung fand. Zahlreicher sind Alabastra,

kugelige und schlauchförmige Fläschchen in altägyptischem

Stile, die aus Alexandria und Sidon importirt wurden,

sowie die kunstvollen Millefioris und Mosaikgläser Etru-

riens. Auf die Technik dieser Glassorten näher ein-

zugehen ist hier überflüssig, da sie wiederholt, namentlich

von Abeken und Semper, eingehend geschildert worden ist.

Nur bezüglich der Millefioris ist eine Ergänzung der

Semper'schen Recepte nöthig. Wenn er die neuesten Er-

zeugnisse der LompLniuVeneAu-Nurnuo gekannt hätte, würde

er die capriziöse, phantastische Farbenpracht der besten

etrurischen Muster nicht mehr für unnachahmlich erklären.

Nach vielen Versuchen ist es dieser nämlich gelungen,

Millefioris in einer von der bisher üblichen Art ab-

weichenden Technik herzustellen, welche zweifellos schon in

der Antike bei besonders kostbaren Exemplaren ange-

wendet worden war. Darnach werden nicht mehr durch

^uer- und Diagonalschnitte Plättchen aus mehrfach über-

fangenen Stäben gewonnen und auf einen durchsichtigen

Glaskörper aufgelegt, sondern die ganzen Stäbe der Länge

nach in eine farbig-durchsichtige Glasmasse eingebettet, und

die Schalen aus dem Vollen herausgeschliffen. Bei dieser

Arbeit mißräth gar manches Stück, es bekommt Sprünge

und muß zur Seite gesetzt werden. Merkwürdiger Weise

tauchten gerade zur Zeit, als die Compania ihre viel-

bewunderten Schalen zur letzten pariser Ausstellung brachte,

an verschiedenen Orten Händler auf, welche ziemlich große

Bruchstücke antiker Millefioris seilboten. Sie wurden gut

bezahlt, gingen in Privatsammlungen und selbst in Museen

über, waren aber nichts als Abfälle der Muranefer Fabrik.

Die gallisch-rheinische Industrie des Jahrhunderts be-

gnügte sich damit, die äußere Forin der flachkugeligen

Millefiori-Schalen mit ihren starken Längsrippen durch

Guß in einer Hohlform in einfarbigem Glase nach-

zubilden. Sie erzeugte so oft Gefäße von bedeutender

Größe in tiefstem Saphirblau, in Purpurroth, Gelb,

Braun und Olivgrün, welche sorgfältig mit dem Schleif-

rade nachgearbeitet find. Eine nähere Anlehnung an die

italischen Muster zeigen die rheinischen petinetgläser, bei

welchen die mehrfach überfangenen Glasstäbe oder Stab-

bündel nicht quer, sondern der Länge nach durchschnitten

und bandartig um den durchsichtigen Rern des Gefäßes

gelegt wurden. Bei einem in Röln gefundenen Rugel-

becher der Sammlung Nießen und einem Glase des

Bonner Museums ist diese Technik durch spiralförmiges

Zusammendrehen dünner Glasfäden innerhalb eines

durchsichtigen Stabes complicirt, ein Verfahren, das in

Byzanz und vom \6. Jahrhundert ab in Venedig zur

Virtuosität ausgebildet wurde. Auch die damascinirten,

marmorirten und Gnyxgläser fanden in dieser Zeit in

der gallisch-rheinischen Industrie Eingang. Zu der Deco-

ration farbiger Gläser durch Umspinnen mit Fäden und

Einlassen von andersfarbigen Mustern trat die mit Gold

hinzu. Sie hat ihren Ursprung in Aegypten, wo man

mitunter das ganze Gefäß einförniig mit Blattgold bezog

und mit farblosem Glase überfing. Bei den Millefiori-

und petinetgläsern tauchte man einen dicken Stab in

Blattgold ein und zerschnitt denselben, so daß sich im

Gefäße goldene Flecken oder Adern bildeten, oder man

versetzte die Glasmasse mit Goldflittern und zog daraus

X

■4- ^8 -I

im Rheinland finden, alexandrinischen Werkstätten zuweisen

können. Durch Rupferschlacken erhielt man Rirschroth

und bei Entwicklung größerer Mengen von Sauerstoff im

Brande Smaragdgrün. Für das dunkelrothe Rubinglas

aber wandte man Goldlösung an, also dasselbe, was

unsere entwickelte Therme erst nach langen Versuchen

wiederfand, im \8. Jahrhundert Runkel und in unseren

Tagen Rauter in Ehrenseld. Schwarzes Glas erzeugte

man durch Zusatz von Magneteisenstein, opak-weißes

durch Zinnerze.

Alle diese farbigen Glassorten treten am Rhein im

s. Jahrhundert häufiger auf als später. Die meisten

sind Import aus Alexandrien und Italien und dienten

den neuentstandenen Fabriken als Muster. Sie charakteri-

siren sich durch die feinen, der griechischen Reramik ent-

lehnten Formen, unter welchen die der Oenochoe, der

Ranne mit schön geschwungenein Fadenhenkel, mit glatter

oder getippter Mündung besonders hervortritt. Zur

68. Römische Trinkhörner aus Glas. Das mittlere ans der ehemal.

Sammlung Disch in Köln, die anderen aus dem britischen Museum.

Vs der wirkl. Größe.

Decoration verwandte man das Umspinnen init dünnen,

farbigen Fäden und das Ueberfangen mit opak-weißem

Glase, wie bei jenem von Achilles Tatius beschriebenen

Becher, in welchen ein Rranz von Weinlaub und Trauben

so eingeschliffen war, daß die Trauben am leeren Gefäß

grünlich, ani weingefüllten roth erschienen. Bei den böh-

mischen Ueberfanggläsern können wir dieses Wunder

bequem wiederholen, Häufiger war im Jahrhundert

das Ueberfangen opaker Gläser mit andersfarbigem

Material, das cameenartig ausgeschliffen wurde. Dazu

gehören eine Anzahl der schönsten Arbeiten des antiken

Runsthandwerks, in deren Mittelpunkt die berühurte Port-

landvase steht. Sie machen aber vielleicht mehr den

römischen Gemmenschneidern als den Glasurachern Ehre

und vermögen den Fortschritt der Industrie zu anderen,

der Natur des Glases mehr angemessenen Techniken nicht

lange aufzuhalten. Nach den Rheinlanden sind nicht all-

zuviel Proben dieser schönen Episode der alten Glas-

inacherkunst gedrungen; kleinere Schmuckstücke, falsche

Ringsteine und Scherben von Gefäßen haben sich als

Ueberreste italischen Importes erhalten, der diesseits der

Alpen keine Nachahmung fand. Zahlreicher sind Alabastra,

kugelige und schlauchförmige Fläschchen in altägyptischem

Stile, die aus Alexandria und Sidon importirt wurden,

sowie die kunstvollen Millefioris und Mosaikgläser Etru-

riens. Auf die Technik dieser Glassorten näher ein-

zugehen ist hier überflüssig, da sie wiederholt, namentlich

von Abeken und Semper, eingehend geschildert worden ist.

Nur bezüglich der Millefioris ist eine Ergänzung der

Semper'schen Recepte nöthig. Wenn er die neuesten Er-

zeugnisse der LompLniuVeneAu-Nurnuo gekannt hätte, würde

er die capriziöse, phantastische Farbenpracht der besten

etrurischen Muster nicht mehr für unnachahmlich erklären.

Nach vielen Versuchen ist es dieser nämlich gelungen,

Millefioris in einer von der bisher üblichen Art ab-

weichenden Technik herzustellen, welche zweifellos schon in

der Antike bei besonders kostbaren Exemplaren ange-

wendet worden war. Darnach werden nicht mehr durch

^uer- und Diagonalschnitte Plättchen aus mehrfach über-

fangenen Stäben gewonnen und auf einen durchsichtigen

Glaskörper aufgelegt, sondern die ganzen Stäbe der Länge

nach in eine farbig-durchsichtige Glasmasse eingebettet, und

die Schalen aus dem Vollen herausgeschliffen. Bei dieser

Arbeit mißräth gar manches Stück, es bekommt Sprünge

und muß zur Seite gesetzt werden. Merkwürdiger Weise

tauchten gerade zur Zeit, als die Compania ihre viel-

bewunderten Schalen zur letzten pariser Ausstellung brachte,

an verschiedenen Orten Händler auf, welche ziemlich große

Bruchstücke antiker Millefioris seilboten. Sie wurden gut

bezahlt, gingen in Privatsammlungen und selbst in Museen

über, waren aber nichts als Abfälle der Muranefer Fabrik.

Die gallisch-rheinische Industrie des Jahrhunderts be-

gnügte sich damit, die äußere Forin der flachkugeligen

Millefiori-Schalen mit ihren starken Längsrippen durch

Guß in einer Hohlform in einfarbigem Glase nach-

zubilden. Sie erzeugte so oft Gefäße von bedeutender

Größe in tiefstem Saphirblau, in Purpurroth, Gelb,

Braun und Olivgrün, welche sorgfältig mit dem Schleif-

rade nachgearbeitet find. Eine nähere Anlehnung an die

italischen Muster zeigen die rheinischen petinetgläser, bei

welchen die mehrfach überfangenen Glasstäbe oder Stab-

bündel nicht quer, sondern der Länge nach durchschnitten

und bandartig um den durchsichtigen Rern des Gefäßes

gelegt wurden. Bei einem in Röln gefundenen Rugel-

becher der Sammlung Nießen und einem Glase des

Bonner Museums ist diese Technik durch spiralförmiges

Zusammendrehen dünner Glasfäden innerhalb eines

durchsichtigen Stabes complicirt, ein Verfahren, das in

Byzanz und vom \6. Jahrhundert ab in Venedig zur

Virtuosität ausgebildet wurde. Auch die damascinirten,

marmorirten und Gnyxgläser fanden in dieser Zeit in

der gallisch-rheinischen Industrie Eingang. Zu der Deco-

ration farbiger Gläser durch Umspinnen mit Fäden und

Einlassen von andersfarbigen Mustern trat die mit Gold

hinzu. Sie hat ihren Ursprung in Aegypten, wo man

mitunter das ganze Gefäß einförniig mit Blattgold bezog

und mit farblosem Glase überfing. Bei den Millefiori-

und petinetgläsern tauchte man einen dicken Stab in

Blattgold ein und zerschnitt denselben, so daß sich im

Gefäße goldene Flecken oder Adern bildeten, oder man

versetzte die Glasmasse mit Goldflittern und zog daraus

X