+- ^9 +

\

5täbchen und Bänder wie heutzutage. Becher und Fläsch-

chen besprengte man vor dem Erkalten mit Goldstaub

oder tauchte während des Blasens das unfertige Gefäß

in Blattgold ein, blies dann vollends aus, so daß das

Blatt zerriß und sich in unregelmäßigen Stücken auf der

Gberfläche des Glases zerstreute.

Neben dem farbigen tritt schon im Jahrhundert am

Rhein das durchsichtig-farblose sog. Arystallglas zahlreich

auf, das in Rom Anfangs besonders hoch im Werthe stand.

Nero bezahlte für zwei kleine Gläser aus Arystallglas

6000 Sesterzen, gleich siOO Mk. — Heutzutage haben gerade

die aus dem reinsten und besten Materiale hergestellten

Sorten ihre Durchsichtigkeit zum Theil eingebüßt und

dafür durch Verwitterung einen bald an die bunten Farben

der Seifenblase, bald an blankpolirtes Silber erinnernden

Schimmer angenommen, die sog. Iris, welche sich bei

Sammlern derselben Werthschätzung erfreut wie die Pa-

tina der Bronce. Bei minderwerthigen Glassorten,

namentlich den grünlichen, bei farbigen und künstlich

mattirten tritt die Verwitterung weniger stark auf, weil

die metallischen Zusätze die Masse widerstandsfähiger

machen. Die Iris entwickelt sich am besten in feuchtem

Erdboden und bildet zuerst eine trübe, braune Schichte,

die leicht abblättert und so eine glatte und festere in

Regenbogenfarben oder Metallglanz enthüllt. Ohne

Zweifel hat man aber das Gpalisiren auch künstlich her-

vorgerufen und zwar in den calices allassontes Hadrian's,

indem man der Maste Goldpurpur und salzsaures Silber

zusetzte. Diese Bestandtheile dulden kein starkes Feuer;

das so präparirte Glas bleibt weich und zieht die Feuch-

tigkeit leicht an, so daß inan sich nicht wundern braucht,

wenn von den künstlich irisirten Gläsern keines erhalten,

unter Amständen der Farbenschiller im Laufe der Jahr-

hunderte dem natürlichen gewichen ist.

Am Rhein wurde das farblose Glas im f. Jahr-

hundert zu kugeligen oder kegelförmigen Fläschchen mit

lippenlosem, direct von der Pfeife abgeschnittenem Halse

verwendet. Mit Beginn des 2. Jahrhunderts tritt zu

ihnen eine cylindrische Form, häufig aus mattirtem Glase,

init gleichfalls lippenlosem, unten leicht eingezogenem

Halse und zwei farbigen Gesen, welche — mehr oder

weniger deutlich — Delphine darstellen. Die Form dieser

Flaschen und ihre Verzierung mit gravirten Reifen ver-

räth die Nachbildung .von getriebenen Broncegefäßen.

Die kleinen Delphin-Gsen erhalten sich bis zum Jahr-

hundert auch bei grünen Augelfläfchchen mit ganz kurzem

Halse und fiachem, kreisförmigem Rande, die an Bronce-

ringen am Gürtel getragen wurden und als Behälter für

das Gel dienten, womit man den Aörper nach dem Bade

einrieb. Die cylindrifchen Flaschen der genannten Art

sind theilweise alexandrinischer Import, ebenso wie die

prismatischen Flaschen von vier- oder sechseckiger Form

init breiten, gerippten Henkeln, die zumeist aus unentfärb-

tem, grünlichem Glase hergestellt wurden und am Boden

concentrische Areise und Punkte in Relief zeigen. Sie

wurden in Holzformen geblasen und dienten, in Aästchen

verpackt, zum Transporte von Gelen, Parfümen und

Essenzen. Daneben gab es noch gegossene Flaschen von

schlanker, viereckiger Form mit langen Hälsen und der

stachen alexandrinischen Randscheibe, welche an den Seiten-

flächen ein Blattwerk in Relief und am Boden die Figur

eines Gottes oder Genius, in den Ecken die Initialen

des Fabrikanten zeigen. Im p Jahrhundert auftauchend,

erhält sich diese Form mit phantastischer Uebertreibung

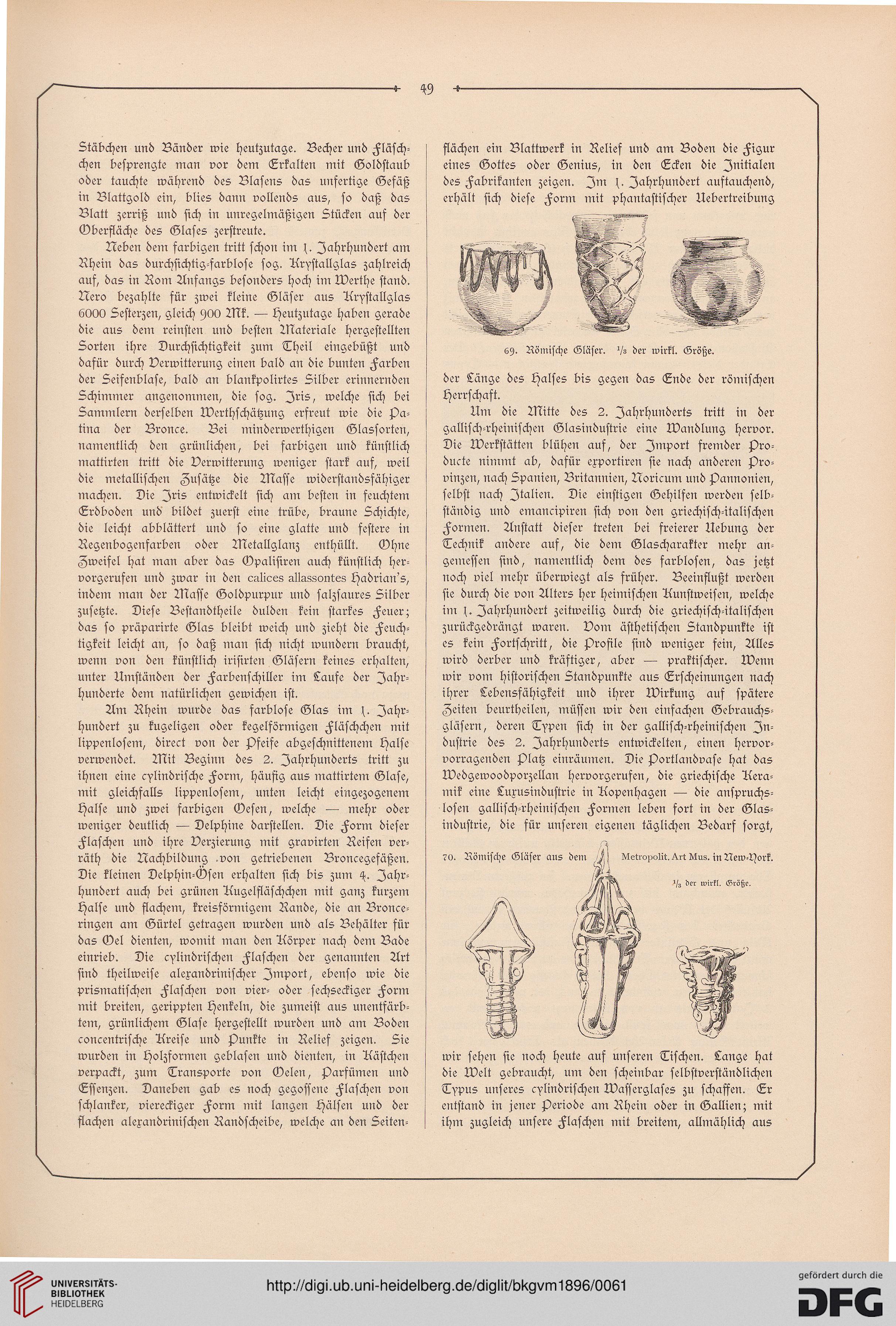

69. Römische Gläser. Vs der wirkt. Größe.

der Länge des Halses bis gegen das Ende der römischen

Herrschaft.

Am die Mitte des 2. Jahrhunderts tritt in der

gallisch-rheinischen Glasindustrie eine Wandlung hervor.

Die Werkstätten blühen aus, der Import fremder pro-

ducte nimmt ab, dafür exportiren sie nach anderen Pro-

vinzen, nach Spanien, Britannien, Noricum und Pannonien,

selbst nach Italien. Die einstigen Gehilfen werden selb-

ständig und emancipiren sich von den griechisch-italischen

Formen. Anstatt dieser treten bei freierer Aebung der

Technik andere aus, die dem Glascharakter mehr an-

gemessen sind, namentlich dem des farblosen, das jetzt

noch viel mehr überwiegt als früher. Beeinflußt werden

sie durch die von Alters her heimischen Aunstweisen, welche

im \. Jahrhundert zeitweilig durch die griechisch-italischen

zurückgedrängt waren. Vom ästhetischen Standpunkte ist

es kein Fortschritt, die Profile sind weniger fein, Alles

wird derber und kräftiger, aber — praktischer. Wenn

wir vom historischen Standpunkte aus Erscheinungen nach

ihrer Lebensfähigkeit und ihrer Wirkung auf spätere

Zeiten beurtheilen, müssen wir den einfachen Gebrauchs-

gläsern, deren Typen sich in der gallisch-rheinischen In-

dustrie des 2. Jahrhunderts entwickelten, einen hervor-

vorragenden Platz einräumen. Die Portlandvase hat das

Wedgewoodporzellan hervorgerufen, die griechische Aera-

mik eine Luxusindustrie in Kopenhagen — die anspruchs-

losen gallisch-rheinischen Formen leben fort in der Glas-

industrie, die für unseren eigenen täglichen Bedarf sorgt,

wir sehen sie noch heute aus unseren Tischen. Lange hat

die Welt gebraucht, um den scheinbar selbstverständlichen

Typus unseres cylindrifchen Wasserglases zu schaffen. Er

entstand in jener Periode am Rhein oder in Gallien; mit

ihm zugleich unsere Flaschen mit breitem, allmählich aus

\

5täbchen und Bänder wie heutzutage. Becher und Fläsch-

chen besprengte man vor dem Erkalten mit Goldstaub

oder tauchte während des Blasens das unfertige Gefäß

in Blattgold ein, blies dann vollends aus, so daß das

Blatt zerriß und sich in unregelmäßigen Stücken auf der

Gberfläche des Glases zerstreute.

Neben dem farbigen tritt schon im Jahrhundert am

Rhein das durchsichtig-farblose sog. Arystallglas zahlreich

auf, das in Rom Anfangs besonders hoch im Werthe stand.

Nero bezahlte für zwei kleine Gläser aus Arystallglas

6000 Sesterzen, gleich siOO Mk. — Heutzutage haben gerade

die aus dem reinsten und besten Materiale hergestellten

Sorten ihre Durchsichtigkeit zum Theil eingebüßt und

dafür durch Verwitterung einen bald an die bunten Farben

der Seifenblase, bald an blankpolirtes Silber erinnernden

Schimmer angenommen, die sog. Iris, welche sich bei

Sammlern derselben Werthschätzung erfreut wie die Pa-

tina der Bronce. Bei minderwerthigen Glassorten,

namentlich den grünlichen, bei farbigen und künstlich

mattirten tritt die Verwitterung weniger stark auf, weil

die metallischen Zusätze die Masse widerstandsfähiger

machen. Die Iris entwickelt sich am besten in feuchtem

Erdboden und bildet zuerst eine trübe, braune Schichte,

die leicht abblättert und so eine glatte und festere in

Regenbogenfarben oder Metallglanz enthüllt. Ohne

Zweifel hat man aber das Gpalisiren auch künstlich her-

vorgerufen und zwar in den calices allassontes Hadrian's,

indem man der Maste Goldpurpur und salzsaures Silber

zusetzte. Diese Bestandtheile dulden kein starkes Feuer;

das so präparirte Glas bleibt weich und zieht die Feuch-

tigkeit leicht an, so daß inan sich nicht wundern braucht,

wenn von den künstlich irisirten Gläsern keines erhalten,

unter Amständen der Farbenschiller im Laufe der Jahr-

hunderte dem natürlichen gewichen ist.

Am Rhein wurde das farblose Glas im f. Jahr-

hundert zu kugeligen oder kegelförmigen Fläschchen mit

lippenlosem, direct von der Pfeife abgeschnittenem Halse

verwendet. Mit Beginn des 2. Jahrhunderts tritt zu

ihnen eine cylindrische Form, häufig aus mattirtem Glase,

init gleichfalls lippenlosem, unten leicht eingezogenem

Halse und zwei farbigen Gesen, welche — mehr oder

weniger deutlich — Delphine darstellen. Die Form dieser

Flaschen und ihre Verzierung mit gravirten Reifen ver-

räth die Nachbildung .von getriebenen Broncegefäßen.

Die kleinen Delphin-Gsen erhalten sich bis zum Jahr-

hundert auch bei grünen Augelfläfchchen mit ganz kurzem

Halse und fiachem, kreisförmigem Rande, die an Bronce-

ringen am Gürtel getragen wurden und als Behälter für

das Gel dienten, womit man den Aörper nach dem Bade

einrieb. Die cylindrifchen Flaschen der genannten Art

sind theilweise alexandrinischer Import, ebenso wie die

prismatischen Flaschen von vier- oder sechseckiger Form

init breiten, gerippten Henkeln, die zumeist aus unentfärb-

tem, grünlichem Glase hergestellt wurden und am Boden

concentrische Areise und Punkte in Relief zeigen. Sie

wurden in Holzformen geblasen und dienten, in Aästchen

verpackt, zum Transporte von Gelen, Parfümen und

Essenzen. Daneben gab es noch gegossene Flaschen von

schlanker, viereckiger Form mit langen Hälsen und der

stachen alexandrinischen Randscheibe, welche an den Seiten-

flächen ein Blattwerk in Relief und am Boden die Figur

eines Gottes oder Genius, in den Ecken die Initialen

des Fabrikanten zeigen. Im p Jahrhundert auftauchend,

erhält sich diese Form mit phantastischer Uebertreibung

69. Römische Gläser. Vs der wirkt. Größe.

der Länge des Halses bis gegen das Ende der römischen

Herrschaft.

Am die Mitte des 2. Jahrhunderts tritt in der

gallisch-rheinischen Glasindustrie eine Wandlung hervor.

Die Werkstätten blühen aus, der Import fremder pro-

ducte nimmt ab, dafür exportiren sie nach anderen Pro-

vinzen, nach Spanien, Britannien, Noricum und Pannonien,

selbst nach Italien. Die einstigen Gehilfen werden selb-

ständig und emancipiren sich von den griechisch-italischen

Formen. Anstatt dieser treten bei freierer Aebung der

Technik andere aus, die dem Glascharakter mehr an-

gemessen sind, namentlich dem des farblosen, das jetzt

noch viel mehr überwiegt als früher. Beeinflußt werden

sie durch die von Alters her heimischen Aunstweisen, welche

im \. Jahrhundert zeitweilig durch die griechisch-italischen

zurückgedrängt waren. Vom ästhetischen Standpunkte ist

es kein Fortschritt, die Profile sind weniger fein, Alles

wird derber und kräftiger, aber — praktischer. Wenn

wir vom historischen Standpunkte aus Erscheinungen nach

ihrer Lebensfähigkeit und ihrer Wirkung auf spätere

Zeiten beurtheilen, müssen wir den einfachen Gebrauchs-

gläsern, deren Typen sich in der gallisch-rheinischen In-

dustrie des 2. Jahrhunderts entwickelten, einen hervor-

vorragenden Platz einräumen. Die Portlandvase hat das

Wedgewoodporzellan hervorgerufen, die griechische Aera-

mik eine Luxusindustrie in Kopenhagen — die anspruchs-

losen gallisch-rheinischen Formen leben fort in der Glas-

industrie, die für unseren eigenen täglichen Bedarf sorgt,

wir sehen sie noch heute aus unseren Tischen. Lange hat

die Welt gebraucht, um den scheinbar selbstverständlichen

Typus unseres cylindrifchen Wasserglases zu schaffen. Er

entstand in jener Periode am Rhein oder in Gallien; mit

ihm zugleich unsere Flaschen mit breitem, allmählich aus