s. dort), ehe sich der Straßenraum der Helm-

stedter Straße auf seine normale Breite verengt.

Die Torhäuser selbst zeigen wieder den unver-

wechselbaren Duktus P. J. Krahes, der mit anti-

kischen Details und straff gegliederten Kuben

auf kleinstem Raum beeindruckende Monu-

mentalität zu erzeugen versteht. Die beiden ein-

geschossigen Torhäuschen stehen mit ihren

Langseiten zur Straße und sind in der Fassa-

denmitte jeweils durch einen Säulenportikus

und einen in das flache Walmdach einschnei-

denden Zwerchgiebel akzentuiert. Aufgeputzte

Wandpilaster und ein umlaufendes Dachgebäik

mit Triglyphenfries bilden ein optisches Gebäu-

degerüst, zwischen das die Wandflächen mit

ihren rahmenlos eingeschnittenen Fensteröff-

nungen und gequaderten Sockelzonen einge-

stellt sind. Während das südliche der beiden

Torhäuser über einfach rechtwinkligem Grundriß

aufgeführt ist, hat das nördliche schon von An-

fang an einen die Nutzfläche vergrößernden An-

bau in der Mitte der Rückseite. Die beiden Bau-

ten enthalten heute Ausstellungsräume.

Unterschiedliche Bauhöhen und stilistische Un-

einheitlichkeit kennzeichnen die Bebauung der

Helmstedter Straße an ihrem Beginn. Der kurz

hinter den beiden Torhäusern auf die Höhe des

Giersberges leicht ansteigende Straßenzug

spiegelt hier in seiner Bebauung und in der

Führung der von ihm abzweigenden Straßen

das Ineinandergreifen der noch ungeplanten

Stadterweiterung, die kurz nach der Mitte des

19.Jh. allmählich einsetzte, und die seit 1870

feststellbaren Versuche zu einer geordneten

Aufsiedlung und Erschließung zu kommen wi-

der. Ablesbar ist dies noch an einer Gruppe von

Bauten auf der Nordseite der Helmstedter

Straße an der Stelle, an der sie mit einem leich-

ten Knick nach Südosten abbiegt und mit der

spitzwinkligen Abzweigung der Howaldtstraße

und der von Norden heranführenden Hoch-

straße ein heute unbebautes Dreieck bildet. Von

dem im Zweiten Weltkriege zerstörten Gebäude

mit der ehemaligen Adresse Helmstedter

Straße 8 existieren heute noch Teile der alten

Einfriedung, die mit einer niveauausgleichenden

Futtermauer aus Kalksteinquadern und einem

Eisengitter zwischen gemauerten Pfosten noch

auf das Jahr 1879 zurückgeht. Diese Mauer

und der alte Baumbestand auf dem jetzt unbe-

bauten Grundstück setzen an dieser Stelle der

Helmstedter Straße einen markanten Akzent.

Der an der Howaldtstraße entlanglaufende Teil

der Einfriedung wurde erst gegen Ende des

19.Jh. als Ziegelmauer errichtet (1987 erneu-

ert), als der hier vorbeiführende westliche Teil

der Howaldtstraße begradigt und verbreitert

wurde. Von den drei Wohnhäusern, die an die-

sem kurzen Abschnitt der Howaldtstraße bis

zur Kreuzung mit der Hochstraße stehen,

stammt Howaldtstraße 4, ein zweigeschossiger

Ziegelbau mit spätklassizistischer Kubatur, mit-

tigem Risalit und Zwerchhaus noch aus den

siebziger Jahren des 19.Jh., während der direkt

an der Einmündung der Howaldtstraße in die

Helmstedter Straße stehende dreigeschossige

Putzbau Nr. 2 in den achtziger Jahren entstand.

Seine Fassade ist in einen längeren traufständi-

gen und einen nur zwei Fensterachsen breiten

giebelständigen Abschnitt unterteilt. Der hohe,

niveauausgleichende Sockel, die Rundbogen-

fenster des Erdgeschosses und die mit pilaster-

artigen Putzstreifen auffällige Felderung des

dritten Geschosses geben auch diesem Bau ei-

ne unübersehbare städtebauliche Wirkung. Das

ohne Bauwich östlich anschließende ebenfalls

dreigeschossige Wohnhaus Howaldtstraße 3

scheint wenig später, zu Beginn der neunziger

Jahre errichtet worden zu sein.

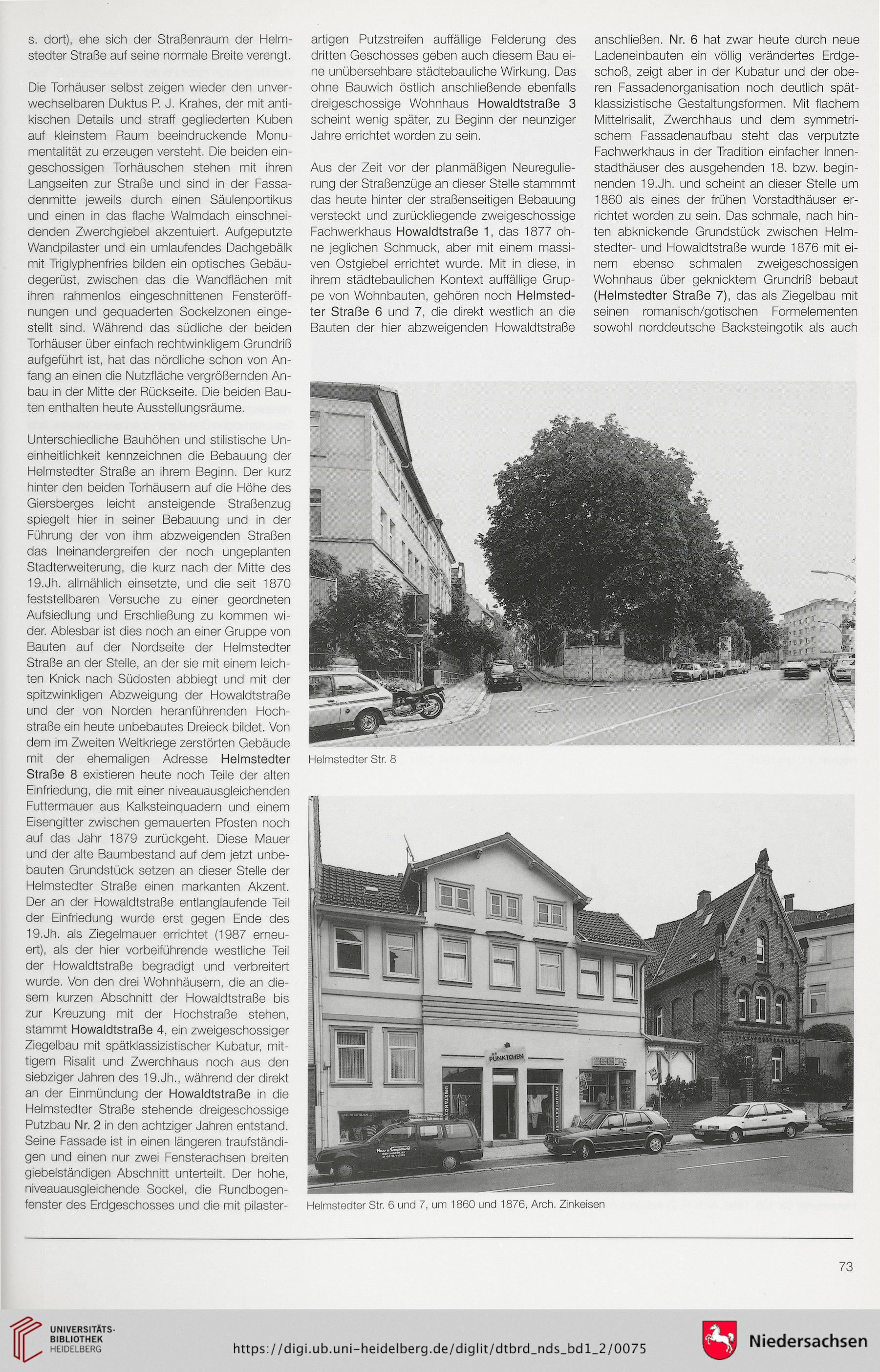

Aus der Zeit vor der planmäßigen Neuregulie-

rung der Straßenzüge an dieser Stelle stammmt

das heute hinter der straßenseitigen Bebauung

versteckt und zurückliegende zweigeschossige

Fachwerkhaus Howaldtstraße 1, das 1877 oh-

ne jeglichen Schmuck, aber mit einem massi-

ven Ostgiebel errichtet wurde. Mit in diese, in

ihrem städtebaulichen Kontext auffällige Grup-

pe von Wohnbauten, gehören noch Helmsted-

ter Straße 6 und 7, die direkt westlich an die

Bauten der hier abzweigenden Howaldtstraße

anschließen. Nr. 6 hat zwar heute durch neue

Ladeneinbauten ein völlig verändertes Erdge-

schoß, zeigt aber in der Kubatur und der obe-

ren Fassadenorganisation noch deutlich spät-

klassizistische Gestaltungsformen. Mit flachem

Mittelrisalit, Zwerchhaus und dem symmetri-

schem Fassadenaufbau steht das verputzte

Fachwerkhaus in der Tradition einfacher Innen-

stadthäuser des ausgehenden 18. bzw. begin-

nenden 19.Jh. und scheint an dieser Stelle um

1860 als eines der frühen Vorstadthäuser er-

richtet worden zu sein. Das schmale, nach hin-

ten abknickende Grundstück zwischen Helm-

stedter- und Howaldtstraße wurde 1876 mit ei-

nem ebenso schmalen zweigeschossigen

Wohnhaus über geknicktem Grundriß bebaut

(Helmstedter Straße 7), das als Ziegelbau mit

seinen romanisch/gotischen Formelementen

sowohl norddeutsche Backsteingotik als auch

Helmstedter Str. 8

PUNKWtN

Helmstedter Str. 6 und 7, um 1860 und 1876, Arch. Zinkeisen

73

stedter Straße auf seine normale Breite verengt.

Die Torhäuser selbst zeigen wieder den unver-

wechselbaren Duktus P. J. Krahes, der mit anti-

kischen Details und straff gegliederten Kuben

auf kleinstem Raum beeindruckende Monu-

mentalität zu erzeugen versteht. Die beiden ein-

geschossigen Torhäuschen stehen mit ihren

Langseiten zur Straße und sind in der Fassa-

denmitte jeweils durch einen Säulenportikus

und einen in das flache Walmdach einschnei-

denden Zwerchgiebel akzentuiert. Aufgeputzte

Wandpilaster und ein umlaufendes Dachgebäik

mit Triglyphenfries bilden ein optisches Gebäu-

degerüst, zwischen das die Wandflächen mit

ihren rahmenlos eingeschnittenen Fensteröff-

nungen und gequaderten Sockelzonen einge-

stellt sind. Während das südliche der beiden

Torhäuser über einfach rechtwinkligem Grundriß

aufgeführt ist, hat das nördliche schon von An-

fang an einen die Nutzfläche vergrößernden An-

bau in der Mitte der Rückseite. Die beiden Bau-

ten enthalten heute Ausstellungsräume.

Unterschiedliche Bauhöhen und stilistische Un-

einheitlichkeit kennzeichnen die Bebauung der

Helmstedter Straße an ihrem Beginn. Der kurz

hinter den beiden Torhäusern auf die Höhe des

Giersberges leicht ansteigende Straßenzug

spiegelt hier in seiner Bebauung und in der

Führung der von ihm abzweigenden Straßen

das Ineinandergreifen der noch ungeplanten

Stadterweiterung, die kurz nach der Mitte des

19.Jh. allmählich einsetzte, und die seit 1870

feststellbaren Versuche zu einer geordneten

Aufsiedlung und Erschließung zu kommen wi-

der. Ablesbar ist dies noch an einer Gruppe von

Bauten auf der Nordseite der Helmstedter

Straße an der Stelle, an der sie mit einem leich-

ten Knick nach Südosten abbiegt und mit der

spitzwinkligen Abzweigung der Howaldtstraße

und der von Norden heranführenden Hoch-

straße ein heute unbebautes Dreieck bildet. Von

dem im Zweiten Weltkriege zerstörten Gebäude

mit der ehemaligen Adresse Helmstedter

Straße 8 existieren heute noch Teile der alten

Einfriedung, die mit einer niveauausgleichenden

Futtermauer aus Kalksteinquadern und einem

Eisengitter zwischen gemauerten Pfosten noch

auf das Jahr 1879 zurückgeht. Diese Mauer

und der alte Baumbestand auf dem jetzt unbe-

bauten Grundstück setzen an dieser Stelle der

Helmstedter Straße einen markanten Akzent.

Der an der Howaldtstraße entlanglaufende Teil

der Einfriedung wurde erst gegen Ende des

19.Jh. als Ziegelmauer errichtet (1987 erneu-

ert), als der hier vorbeiführende westliche Teil

der Howaldtstraße begradigt und verbreitert

wurde. Von den drei Wohnhäusern, die an die-

sem kurzen Abschnitt der Howaldtstraße bis

zur Kreuzung mit der Hochstraße stehen,

stammt Howaldtstraße 4, ein zweigeschossiger

Ziegelbau mit spätklassizistischer Kubatur, mit-

tigem Risalit und Zwerchhaus noch aus den

siebziger Jahren des 19.Jh., während der direkt

an der Einmündung der Howaldtstraße in die

Helmstedter Straße stehende dreigeschossige

Putzbau Nr. 2 in den achtziger Jahren entstand.

Seine Fassade ist in einen längeren traufständi-

gen und einen nur zwei Fensterachsen breiten

giebelständigen Abschnitt unterteilt. Der hohe,

niveauausgleichende Sockel, die Rundbogen-

fenster des Erdgeschosses und die mit pilaster-

artigen Putzstreifen auffällige Felderung des

dritten Geschosses geben auch diesem Bau ei-

ne unübersehbare städtebauliche Wirkung. Das

ohne Bauwich östlich anschließende ebenfalls

dreigeschossige Wohnhaus Howaldtstraße 3

scheint wenig später, zu Beginn der neunziger

Jahre errichtet worden zu sein.

Aus der Zeit vor der planmäßigen Neuregulie-

rung der Straßenzüge an dieser Stelle stammmt

das heute hinter der straßenseitigen Bebauung

versteckt und zurückliegende zweigeschossige

Fachwerkhaus Howaldtstraße 1, das 1877 oh-

ne jeglichen Schmuck, aber mit einem massi-

ven Ostgiebel errichtet wurde. Mit in diese, in

ihrem städtebaulichen Kontext auffällige Grup-

pe von Wohnbauten, gehören noch Helmsted-

ter Straße 6 und 7, die direkt westlich an die

Bauten der hier abzweigenden Howaldtstraße

anschließen. Nr. 6 hat zwar heute durch neue

Ladeneinbauten ein völlig verändertes Erdge-

schoß, zeigt aber in der Kubatur und der obe-

ren Fassadenorganisation noch deutlich spät-

klassizistische Gestaltungsformen. Mit flachem

Mittelrisalit, Zwerchhaus und dem symmetri-

schem Fassadenaufbau steht das verputzte

Fachwerkhaus in der Tradition einfacher Innen-

stadthäuser des ausgehenden 18. bzw. begin-

nenden 19.Jh. und scheint an dieser Stelle um

1860 als eines der frühen Vorstadthäuser er-

richtet worden zu sein. Das schmale, nach hin-

ten abknickende Grundstück zwischen Helm-

stedter- und Howaldtstraße wurde 1876 mit ei-

nem ebenso schmalen zweigeschossigen

Wohnhaus über geknicktem Grundriß bebaut

(Helmstedter Straße 7), das als Ziegelbau mit

seinen romanisch/gotischen Formelementen

sowohl norddeutsche Backsteingotik als auch

Helmstedter Str. 8

PUNKWtN

Helmstedter Str. 6 und 7, um 1860 und 1876, Arch. Zinkeisen

73