J

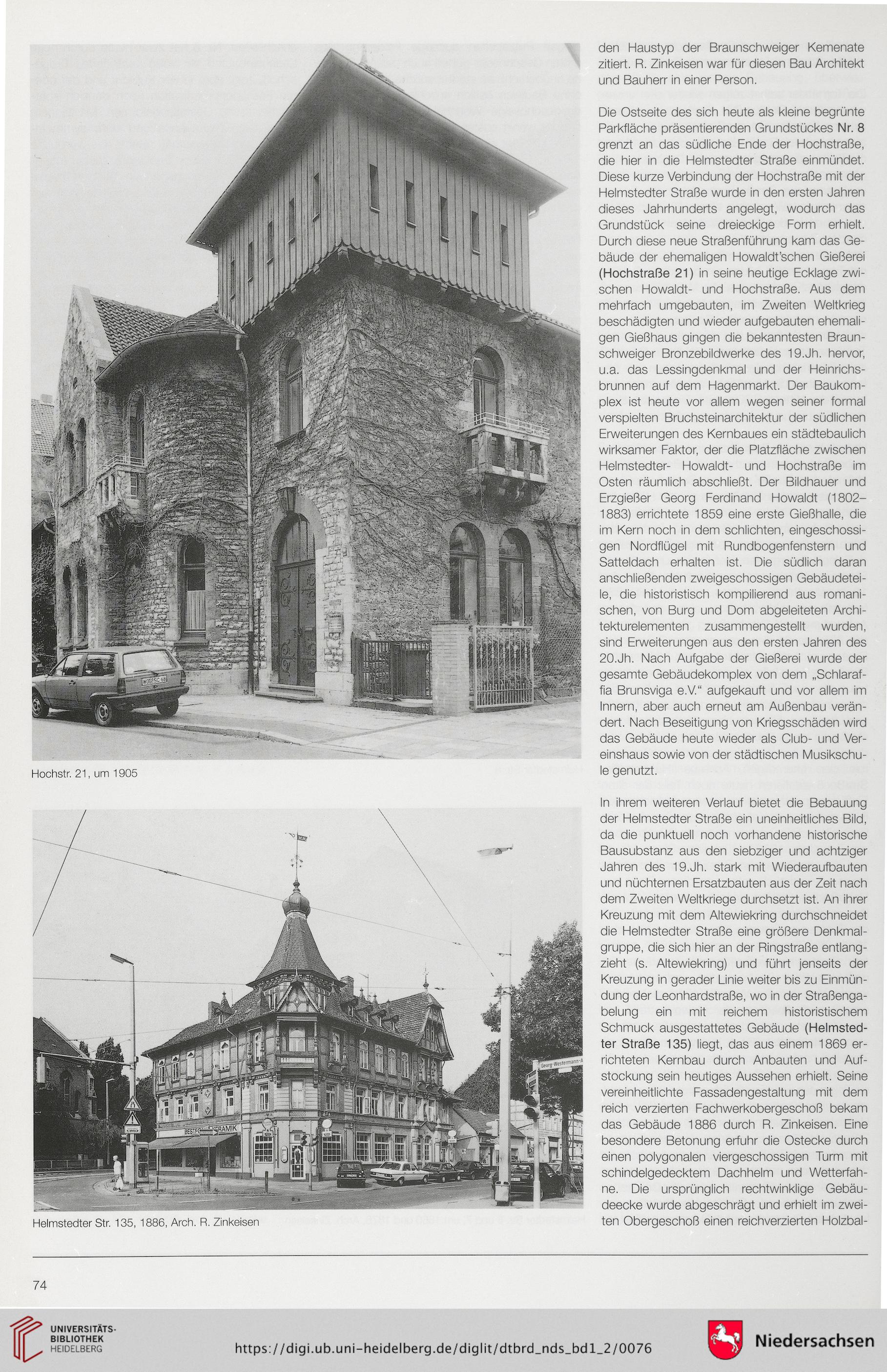

Hochstr. 21, um 1905

den Haustyp der Braunschweiger Kemenate

zitiert. R. Zinkeisen war für diesen Bau Architekt

und Bauherr in einer Person.

Die Ostseite des sich heute als kleine begrünte

Parkfläche präsentierenden Grundstückes Nr. 8

grenzt an das südliche Ende der Hochstraße,

die hier in die Helmstedter Straße einmündet.

Diese kurze Verbindung der Hochstraße mit der

Helmstedter Straße wurde in den ersten Jahren

dieses Jahrhunderts angelegt, wodurch das

Grundstück seine dreieckige Form erhielt.

Durch diese neue Straßenführung kam das Ge-

bäude der ehemaligen Howaldt’schen Gießerei

(Hochstraße 21) in seine heutige Ecklage zwi-

schen Howaldt- und Hochstraße. Aus dem

mehrfach umgebauten, im Zweiten Weltkrieg

beschädigten und wieder aufgebauten ehemali-

gen Gießhaus gingen die bekanntesten Braun-

schweiger Bronzebildwerke des 19.Jh. hervor,

u.a. das Lessingdenkmal und der Heinrichs-

brunnen auf dem Hagenmarkt. Der Baukom-

plex ist heute vor allem wegen seiner formal

verspielten Bruchsteinarchitektur der südlichen

Erweiterungen des Kernbaues ein städtebaulich

wirksamer Faktor, der die Platzfläche zwischen

Helmstedter- Howaldt- und Hochstraße im

Osten räumlich abschließt. Der Bildhauer und

Erzgießer Georg Ferdinand Howaldt (1802-

1883) errichtete 1859 eine erste Gießhalle, die

im Kern noch in dem schlichten, eingeschossi-

gen Nordflügel mit Rundbogenfenstern und

Satteldach erhalten ist. Die südlich daran

anschließenden zweigeschossigen Gebäudetei-

le, die historistisch kompilierend aus romani-

schen, von Burg und Dom abgeleiteten Archi-

tekturelementen zusammengestellt wurden,

sind Erweiterungen aus den ersten Jahren des

20.Jh. Nach Aufgabe der Gießerei wurde der

gesamte Gebäudekomplex von dem „Schlaraf-

fia Brunsviga e.V.“ aufgekauft und vor allem im

Innern, aber auch erneut am Außenbau verän-

dert. Nach Beseitigung von Kriegsschäden wird

das Gebäude heute wieder als Club- und Ver-

einshaus sowie von der städtischen Musikschu-

le genutzt.

Helmstedter Str. 135, 1886, Arch, R. Zinkeisen

In ihrem weiteren Verlauf bietet die Bebauung

der Helmstedter Straße ein uneinheitliches Bild,

da die punktuell noch vorhandene historische

Bausubstanz aus den siebziger und achtziger

Jahren des 19.Jh. stark mit Wiederaufbauten

und nüchternen Ersatzbauten aus der Zeit nach

dem Zweiten Weltkriege durchsetzt ist. An ihrer

Kreuzung mit dem Altewiekring durchschneidet

die Helmstedter Straße eine größere Denkmal-

gruppe, die sich hier an der Ringstraße entlang-

zieht (s. Altewiekring) und führt jenseits der

Kreuzung in gerader Linie weiter bis zu Einmün-

dung der Leonhardstraße, wo in der Straßenga-

belung ein mit reichem historistischem

Schmuck ausgestattetes Gebäude (Helmsted-

ter Straße 135) liegt, das aus einem 1869 er-

richteten Kernbau durch Anbauten und Auf-

stockung sein heutiges Aussehen erhielt. Seine

vereinheitlichte Fassadengestaltung mit dem

reich verzierten Fachwerkobergeschoß bekam

das Gebäude 1886 durch R. Zinkeisen. Eine

besondere Betonung erfuhr die Ostecke durch

einen polygonalen viergeschossigen Turm mit

schindelgedecktem Dachhelm und Wetterfah-

ne. Die ursprünglich rechtwinklige Gebäu-

deecke wurde abgeschrägt und erhielt im zwei-

ten Obergeschoß einen reichverzierten Holzbal-

74

Hochstr. 21, um 1905

den Haustyp der Braunschweiger Kemenate

zitiert. R. Zinkeisen war für diesen Bau Architekt

und Bauherr in einer Person.

Die Ostseite des sich heute als kleine begrünte

Parkfläche präsentierenden Grundstückes Nr. 8

grenzt an das südliche Ende der Hochstraße,

die hier in die Helmstedter Straße einmündet.

Diese kurze Verbindung der Hochstraße mit der

Helmstedter Straße wurde in den ersten Jahren

dieses Jahrhunderts angelegt, wodurch das

Grundstück seine dreieckige Form erhielt.

Durch diese neue Straßenführung kam das Ge-

bäude der ehemaligen Howaldt’schen Gießerei

(Hochstraße 21) in seine heutige Ecklage zwi-

schen Howaldt- und Hochstraße. Aus dem

mehrfach umgebauten, im Zweiten Weltkrieg

beschädigten und wieder aufgebauten ehemali-

gen Gießhaus gingen die bekanntesten Braun-

schweiger Bronzebildwerke des 19.Jh. hervor,

u.a. das Lessingdenkmal und der Heinrichs-

brunnen auf dem Hagenmarkt. Der Baukom-

plex ist heute vor allem wegen seiner formal

verspielten Bruchsteinarchitektur der südlichen

Erweiterungen des Kernbaues ein städtebaulich

wirksamer Faktor, der die Platzfläche zwischen

Helmstedter- Howaldt- und Hochstraße im

Osten räumlich abschließt. Der Bildhauer und

Erzgießer Georg Ferdinand Howaldt (1802-

1883) errichtete 1859 eine erste Gießhalle, die

im Kern noch in dem schlichten, eingeschossi-

gen Nordflügel mit Rundbogenfenstern und

Satteldach erhalten ist. Die südlich daran

anschließenden zweigeschossigen Gebäudetei-

le, die historistisch kompilierend aus romani-

schen, von Burg und Dom abgeleiteten Archi-

tekturelementen zusammengestellt wurden,

sind Erweiterungen aus den ersten Jahren des

20.Jh. Nach Aufgabe der Gießerei wurde der

gesamte Gebäudekomplex von dem „Schlaraf-

fia Brunsviga e.V.“ aufgekauft und vor allem im

Innern, aber auch erneut am Außenbau verän-

dert. Nach Beseitigung von Kriegsschäden wird

das Gebäude heute wieder als Club- und Ver-

einshaus sowie von der städtischen Musikschu-

le genutzt.

Helmstedter Str. 135, 1886, Arch, R. Zinkeisen

In ihrem weiteren Verlauf bietet die Bebauung

der Helmstedter Straße ein uneinheitliches Bild,

da die punktuell noch vorhandene historische

Bausubstanz aus den siebziger und achtziger

Jahren des 19.Jh. stark mit Wiederaufbauten

und nüchternen Ersatzbauten aus der Zeit nach

dem Zweiten Weltkriege durchsetzt ist. An ihrer

Kreuzung mit dem Altewiekring durchschneidet

die Helmstedter Straße eine größere Denkmal-

gruppe, die sich hier an der Ringstraße entlang-

zieht (s. Altewiekring) und führt jenseits der

Kreuzung in gerader Linie weiter bis zu Einmün-

dung der Leonhardstraße, wo in der Straßenga-

belung ein mit reichem historistischem

Schmuck ausgestattetes Gebäude (Helmsted-

ter Straße 135) liegt, das aus einem 1869 er-

richteten Kernbau durch Anbauten und Auf-

stockung sein heutiges Aussehen erhielt. Seine

vereinheitlichte Fassadengestaltung mit dem

reich verzierten Fachwerkobergeschoß bekam

das Gebäude 1886 durch R. Zinkeisen. Eine

besondere Betonung erfuhr die Ostecke durch

einen polygonalen viergeschossigen Turm mit

schindelgedecktem Dachhelm und Wetterfah-

ne. Die ursprünglich rechtwinklige Gebäu-

deecke wurde abgeschrägt und erhielt im zwei-

ten Obergeschoß einen reichverzierten Holzbal-

74