Hondelage, Johannesweg 1, Kirche St. Johannes, Grabplatten 17. und 18.Jh

Hondelage, Schaftrift 1, Wohnwirtschaftsgebäude, Anfang 19.Jh.

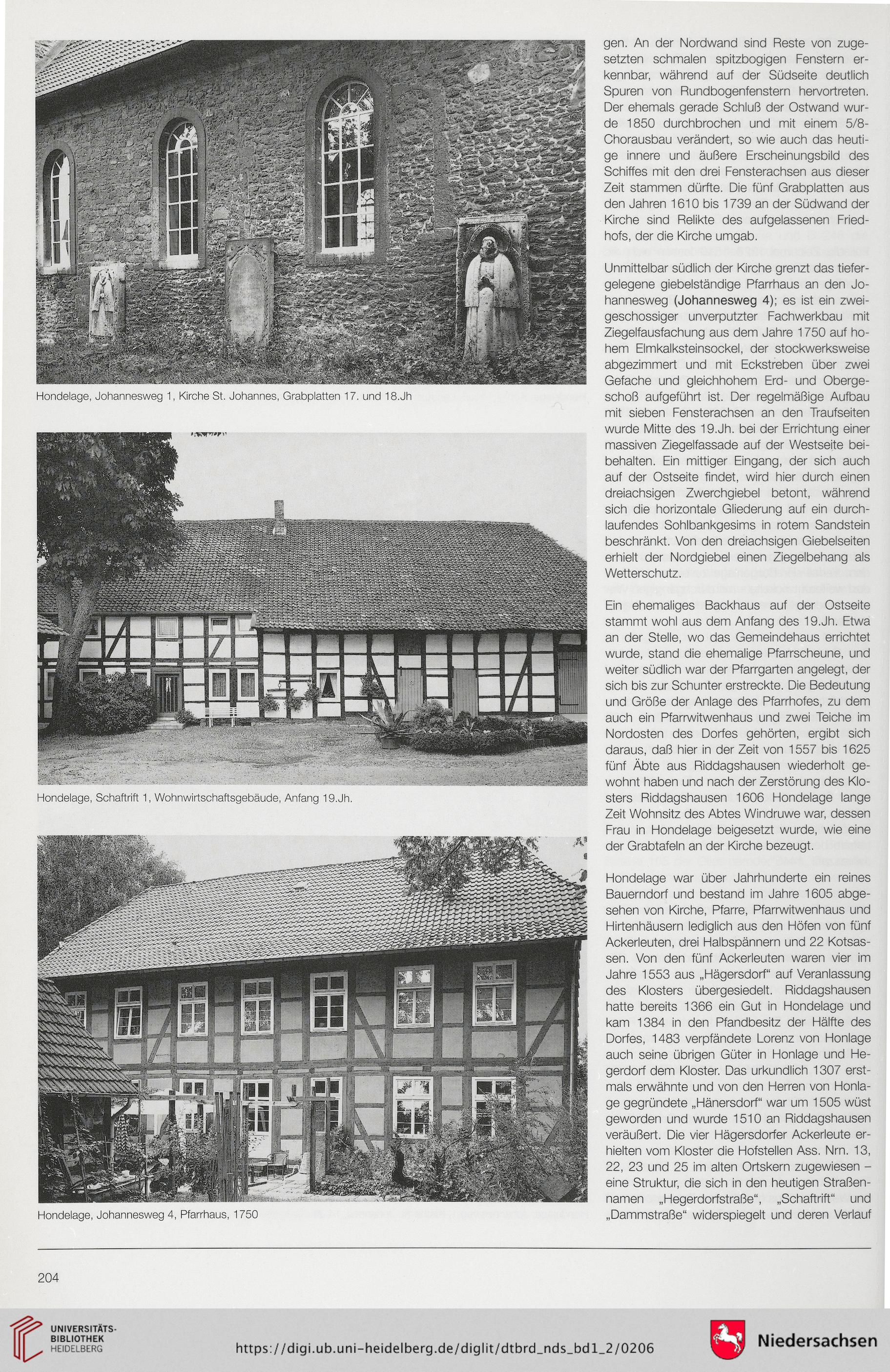

Hondelage, Johannesweg 4, Pfarrhaus, 1750

gen. An der Nordwand sind Reste von zuge-

setzten schmalen spitzbogigen Fenstern er-

kennbar, während auf der Südseite deutlich

Spuren von Rundbogenfenstern hervortreten.

Der ehemals gerade Schluß der Ostwand wur-

de 1850 durchbrochen und mit einem 5/8-

Chorausbau verändert, so wie auch das heuti-

ge innere und äußere Erscheinungsbild des

Schiffes mit den drei Fensterachsen aus dieser

Zeit stammen dürfte. Die fünf Grabplatten aus

den Jahren 1610 bis 1739 an der Südwand der

Kirche sind Relikte des aufgelassenen Fried-

hofs, der die Kirche umgab.

Unmittelbar südlich der Kirche grenzt das tiefer-

gelegene giebelständige Pfarrhaus an den Jo-

hannesweg (Johannesweg 4); es ist ein zwei-

geschossiger unverputzter Fachwerkbau mit

Ziegelfausfachung aus dem Jahre 1750 auf ho-

hem Elmkalksteinsockel, der stockwerksweise

abgezimmert und mit Eckstreben über zwei

Gefache und gleichhohem Erd- und Oberge-

schoß aufgeführt ist. Der regelmäßige Aufbau

mit sieben Fensterachsen an den Traufseiten

wurde Mitte des 19.Jh. bei der Errichtung einer

massiven Ziegelfassade auf der Westseite bei-

behalten. Ein mittiger Eingang, der sich auch

auf der Ostseite findet, wird hier durch einen

dreiachsigen Zwerchgiebel betont, während

sich die horizontale Gliederung auf ein durch-

laufendes Sohlbankgesims in rotem Sandstein

beschränkt. Von den dreiachsigen Giebelseiten

erhielt der Nordgiebel einen Ziegelbehang als

Wetterschutz.

Ein ehemaliges Backhaus auf der Ostseite

stammt wohl aus dem Anfang des 19.Jh. Etwa

an der Stelle, wo das Gemeindehaus errichtet

wurde, stand die ehemalige Pfarrscheune, und

weiter südlich war der Pfarrgarten angelegt, der

sich bis zur Schunter erstreckte. Die Bedeutung

und Größe der Anlage des Pfarrhofes, zu dem

auch ein Pfarrwitwenhaus und zwei Teiche im

Nordosten des Dorfes gehörten, ergibt sich

daraus, daß hier in der Zeit von 1557 bis 1625

fünf Äbte aus Riddagshausen wiederholt ge-

wohnt haben und nach der Zerstörung des Klo-

sters Riddagshausen 1606 Hondelage lange

Zeit Wohnsitz des Abtes Windruwe war, dessen

Frau in Hondelage beigesetzt wurde, wie eine

der Grabtafeln an der Kirche bezeugt.

Hondelage war über Jahrhunderte ein reines

Bauerndorf und bestand im Jahre 1605 abge-

sehen von Kirche, Pfarre, Pfarrwitwenhaus und

Hirtenhäusern lediglich aus den Höfen von fünf

Ackerleuten, drei Halbspännern und 22 Kotsas-

sen. Von den fünf Ackerleuten waren vier im

Jahre 1553 aus „Hägersdorf“ auf Veranlassung

des Klosters übergesiedelt. Riddagshausen

hatte bereits 1366 ein Gut in Hondelage und

kam 1384 in den Pfandbesitz der Hälfte des

Dorfes, 1483 verpfändete Lorenz von Honlage

auch seine übrigen Güter in Honlage und He-

gerdorf dem Kloster. Das urkundlich 1307 erst-

mals erwähnte und von den Herren von Honla-

ge gegründete „Hänersdorf“ war um 1505 wüst

geworden und wurde 1510 an Riddagshausen

veräußert. Die vier Hägersdorfer Ackerleute er-

hielten vom Kloster die Hofstellen Ass. Nrn. 13,

22, 23 und 25 im alten Ortskern zugewiesen -

eine Struktur, die sich in den heutigen Straßen-

namen „Hegerdorfstraße“, „Schaftrift“ und

„Dammstraße“ widerspiegelt und deren Verlauf

204

Hondelage, Schaftrift 1, Wohnwirtschaftsgebäude, Anfang 19.Jh.

Hondelage, Johannesweg 4, Pfarrhaus, 1750

gen. An der Nordwand sind Reste von zuge-

setzten schmalen spitzbogigen Fenstern er-

kennbar, während auf der Südseite deutlich

Spuren von Rundbogenfenstern hervortreten.

Der ehemals gerade Schluß der Ostwand wur-

de 1850 durchbrochen und mit einem 5/8-

Chorausbau verändert, so wie auch das heuti-

ge innere und äußere Erscheinungsbild des

Schiffes mit den drei Fensterachsen aus dieser

Zeit stammen dürfte. Die fünf Grabplatten aus

den Jahren 1610 bis 1739 an der Südwand der

Kirche sind Relikte des aufgelassenen Fried-

hofs, der die Kirche umgab.

Unmittelbar südlich der Kirche grenzt das tiefer-

gelegene giebelständige Pfarrhaus an den Jo-

hannesweg (Johannesweg 4); es ist ein zwei-

geschossiger unverputzter Fachwerkbau mit

Ziegelfausfachung aus dem Jahre 1750 auf ho-

hem Elmkalksteinsockel, der stockwerksweise

abgezimmert und mit Eckstreben über zwei

Gefache und gleichhohem Erd- und Oberge-

schoß aufgeführt ist. Der regelmäßige Aufbau

mit sieben Fensterachsen an den Traufseiten

wurde Mitte des 19.Jh. bei der Errichtung einer

massiven Ziegelfassade auf der Westseite bei-

behalten. Ein mittiger Eingang, der sich auch

auf der Ostseite findet, wird hier durch einen

dreiachsigen Zwerchgiebel betont, während

sich die horizontale Gliederung auf ein durch-

laufendes Sohlbankgesims in rotem Sandstein

beschränkt. Von den dreiachsigen Giebelseiten

erhielt der Nordgiebel einen Ziegelbehang als

Wetterschutz.

Ein ehemaliges Backhaus auf der Ostseite

stammt wohl aus dem Anfang des 19.Jh. Etwa

an der Stelle, wo das Gemeindehaus errichtet

wurde, stand die ehemalige Pfarrscheune, und

weiter südlich war der Pfarrgarten angelegt, der

sich bis zur Schunter erstreckte. Die Bedeutung

und Größe der Anlage des Pfarrhofes, zu dem

auch ein Pfarrwitwenhaus und zwei Teiche im

Nordosten des Dorfes gehörten, ergibt sich

daraus, daß hier in der Zeit von 1557 bis 1625

fünf Äbte aus Riddagshausen wiederholt ge-

wohnt haben und nach der Zerstörung des Klo-

sters Riddagshausen 1606 Hondelage lange

Zeit Wohnsitz des Abtes Windruwe war, dessen

Frau in Hondelage beigesetzt wurde, wie eine

der Grabtafeln an der Kirche bezeugt.

Hondelage war über Jahrhunderte ein reines

Bauerndorf und bestand im Jahre 1605 abge-

sehen von Kirche, Pfarre, Pfarrwitwenhaus und

Hirtenhäusern lediglich aus den Höfen von fünf

Ackerleuten, drei Halbspännern und 22 Kotsas-

sen. Von den fünf Ackerleuten waren vier im

Jahre 1553 aus „Hägersdorf“ auf Veranlassung

des Klosters übergesiedelt. Riddagshausen

hatte bereits 1366 ein Gut in Hondelage und

kam 1384 in den Pfandbesitz der Hälfte des

Dorfes, 1483 verpfändete Lorenz von Honlage

auch seine übrigen Güter in Honlage und He-

gerdorf dem Kloster. Das urkundlich 1307 erst-

mals erwähnte und von den Herren von Honla-

ge gegründete „Hänersdorf“ war um 1505 wüst

geworden und wurde 1510 an Riddagshausen

veräußert. Die vier Hägersdorfer Ackerleute er-

hielten vom Kloster die Hofstellen Ass. Nrn. 13,

22, 23 und 25 im alten Ortskern zugewiesen -

eine Struktur, die sich in den heutigen Straßen-

namen „Hegerdorfstraße“, „Schaftrift“ und

„Dammstraße“ widerspiegelt und deren Verlauf

204