Anselm Feuerbach. Zur ^o. Wiederkehr seines Todestages (z. Januar z880). vom Herausgeber

US

Diese drei, so viel Aufsehen erregenden Bilder des Künstlers führten nun seine Berufung nach Wien

an die Stelle Rahls und damit den tragischen Wendepunkt in seinem Schicksal herbei. Er kam dahin 1873,

mitten in den Lärm der Weltausstellung, wo eben Makart mit der Caterina Cornaro unerhörte Triumphe

feierte. Feuerbach dagegen stellte die in Rom begonnene „Amazonenschlacht" (Abb. s. S. 125) aus, mit

welcher er ein ihm ganz fremdes Gebiet heftigster dramatischer Handlung betreten hatte, und die darum, trotz

großer einzelner Schönheiten, doch kein glückliches Bild genannt werden kann. Durch seine vornehme Zurück-

haltung hatte er sich aber beteits Feinde genug gemacht, und so ward denn sein Werk in schwer zu charakteri-,

sierender Weise mißhandelt. Hatte er bisher oft mit Kälte und Gleichgültigkeit, mit Mangel an Verständnis

zu kämpfen gehabt, so wurde er jetzt mit Schmutz übergossen ....

Nichtsdestoweniger trotzte er aber tapfer dem offenen oder versteckten Übelwollen wie der Gemeinheit

einer gewissen Art von Presse und fand wenigstens einigen Trost in der Anhänglichkeit der rasch um ihn

versammelten Schüler, sowie der Herrlichkeit einer ihn

begeisternden Aufgabe. Dies war die Verzierung des

Antikensaals der neuerbauten Akademie mit Decken-

gemälden. Er wählte als Hauptbild den „Sturz der

Titanen" (Abb. s. S. 127), als Sieg der Kultur über die

Naturkräfte gedacht und wollte ihm als Umgebung „Pro-

metheus" (S. 121), „Venus", „Gäa"und „Uranos"

u. s. w. gesellen. Diese meist herrlich großartig erfundenen

Bilder — man sehe nur den „Prometheus" — brachteer

noch im Winter 1875 fertig und malte auch die hier mit-

geteilte Skizze zum Titanensturz. Dann befiel ihn aber

über der ewigen Kränkung und fieberhaften Anstrengung

eine schwere Krankheit und nötigte ihn, Wien schleunig

zu verlassen. Nach der Heilung bei der Mutter in

Heidelberg zog er mit ihr im Sommer 1876 nach Nürn-

berg. Eine Wiederholung des „Gastmahls" und die

„Amazonenschlacht" wurden indes in der Münchener

Kunst- und kunstgewerblichen Ausstellung so hoch gehängt,

daß sie kein Mensch ordentlich sehen, geschweige denn

würdigen konnte. Das trieb ihn im Herbst 1876

wiederum nach Venedig. Dort entstand zunächst jenes

„Konzert" (Abb. s. S. 123) von vier violinspielenden

Mädchen, die er auf dem Markusplatz öfters gesehen hatte.

Noch ehe das anmutvolle Bild ganz fertig war, ertranken

die von einem Dampfer auf'der Lagune überfahrenen

Mädchen samt und sonders. Dann malte er 1877

ein Bild für den Sitzungssaal des Justizpalastes in

Nürnberg „Ludwig der Bayer die Nürnberger

empfangend" und begann den Titanensturz, welches

riesige Bild er 1879 in sechs Sommermonaten fertig

malte — viel zu wenig für diese Komposition, die denn

auch trotz einzelner großer Eigenschaften nur einen sehr

zweifelhaften Erfolg auf der Münchener Ausstellung

hatte. Das bewies sie jedenfalls, daß er offenbar für die

Darstellung gewaltsamen Geschehens viel weniger geschaffen war, als für die eines schönen Seins. Aber auch

das nachher noch vollendete Konzert zeigt das Erlahmen seiner Kraft, und am 4. Jan. 1880 ward er denn

auch nach kurzem Unwohlsein tot im Bette gefunden. Nicht ausreichend gestählt für den Kämpf des Lebens

erlag er ihm früh, doch nicht ohne eine lange Reihe unsterblicher Werke geschaffen zu haben, welche uns immer

mit tiefem Anteil für diese hochbegabte Natur erfüllen werden, obwohl ihr zu sehr jene Hingebung fehlte, die

uns erst Liebe und Verständnis bei andern sichert. Man wird das begreifen, wenn man sein „Vermächtniß"

liest, das nach seinem Tode erschien und zu den geistvollsten und fesselndsten Büchern 'gehört, die wir

Malern verdanken, obwohl man selten ein wohlwollendes Wort über irgend einen Genossen darin findet,

Cornelius und Schadow, Lessing und Schorn oder Rahl gleich anfangs mit derselben ätzenden Lauge über-

gossen werden, wie später Piloty, Makart und selbst die zuerst vergötterten Franzosen. Ebenso hat er auch

für Frankreich und besonders Italien, die sich beide nie um ihn kümmerten, immer nur Lob, für sein eigenes

Vaterland aber nur Tadel, ja Hohn. War es da ein Wunder, wenn es ihn auch seinerseits mit Gleich-

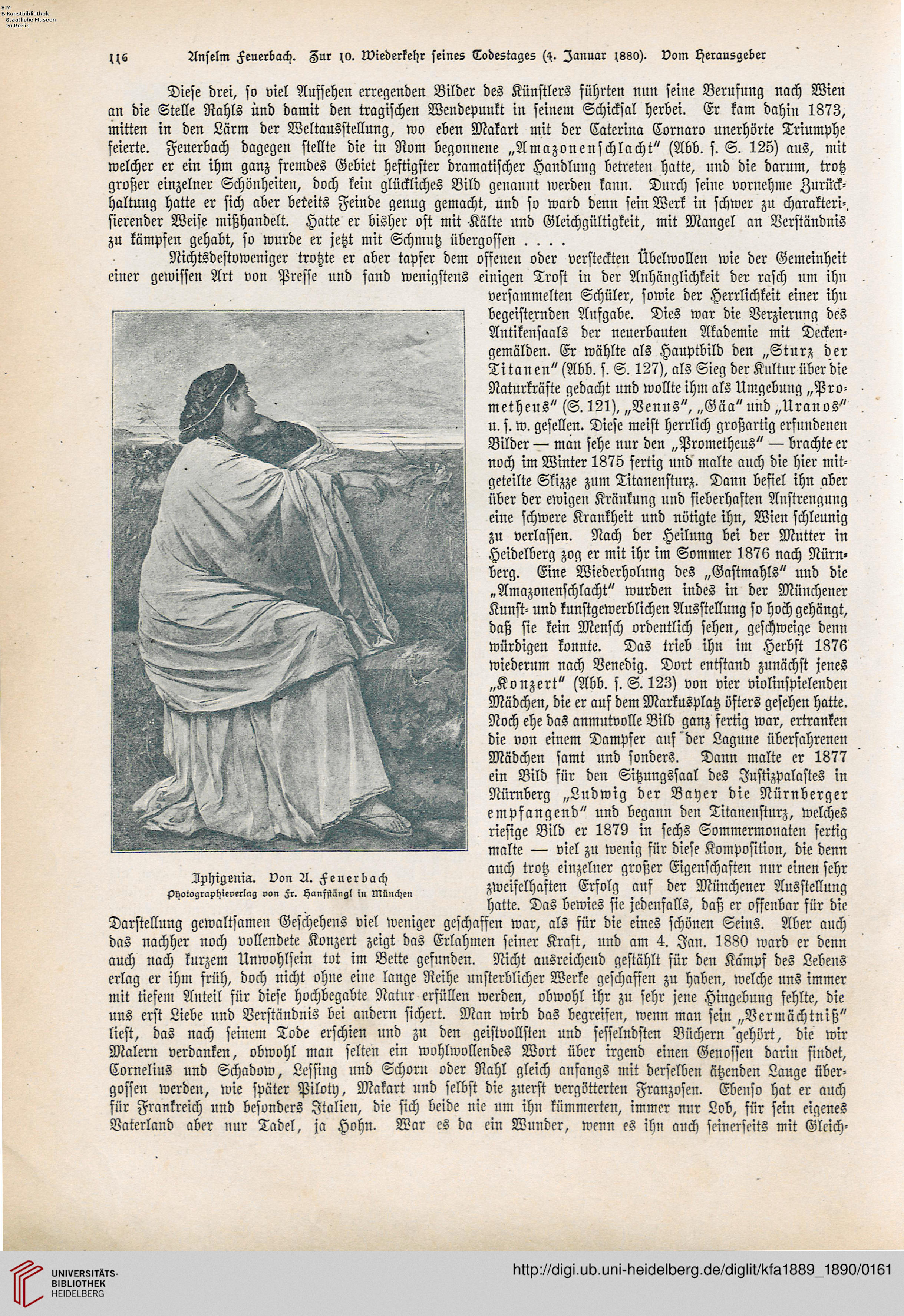

IphigrmL. von A. Feuerbach

Photographieoerlag von Fr. Hanfftängl in München

US

Diese drei, so viel Aufsehen erregenden Bilder des Künstlers führten nun seine Berufung nach Wien

an die Stelle Rahls und damit den tragischen Wendepunkt in seinem Schicksal herbei. Er kam dahin 1873,

mitten in den Lärm der Weltausstellung, wo eben Makart mit der Caterina Cornaro unerhörte Triumphe

feierte. Feuerbach dagegen stellte die in Rom begonnene „Amazonenschlacht" (Abb. s. S. 125) aus, mit

welcher er ein ihm ganz fremdes Gebiet heftigster dramatischer Handlung betreten hatte, und die darum, trotz

großer einzelner Schönheiten, doch kein glückliches Bild genannt werden kann. Durch seine vornehme Zurück-

haltung hatte er sich aber beteits Feinde genug gemacht, und so ward denn sein Werk in schwer zu charakteri-,

sierender Weise mißhandelt. Hatte er bisher oft mit Kälte und Gleichgültigkeit, mit Mangel an Verständnis

zu kämpfen gehabt, so wurde er jetzt mit Schmutz übergossen ....

Nichtsdestoweniger trotzte er aber tapfer dem offenen oder versteckten Übelwollen wie der Gemeinheit

einer gewissen Art von Presse und fand wenigstens einigen Trost in der Anhänglichkeit der rasch um ihn

versammelten Schüler, sowie der Herrlichkeit einer ihn

begeisternden Aufgabe. Dies war die Verzierung des

Antikensaals der neuerbauten Akademie mit Decken-

gemälden. Er wählte als Hauptbild den „Sturz der

Titanen" (Abb. s. S. 127), als Sieg der Kultur über die

Naturkräfte gedacht und wollte ihm als Umgebung „Pro-

metheus" (S. 121), „Venus", „Gäa"und „Uranos"

u. s. w. gesellen. Diese meist herrlich großartig erfundenen

Bilder — man sehe nur den „Prometheus" — brachteer

noch im Winter 1875 fertig und malte auch die hier mit-

geteilte Skizze zum Titanensturz. Dann befiel ihn aber

über der ewigen Kränkung und fieberhaften Anstrengung

eine schwere Krankheit und nötigte ihn, Wien schleunig

zu verlassen. Nach der Heilung bei der Mutter in

Heidelberg zog er mit ihr im Sommer 1876 nach Nürn-

berg. Eine Wiederholung des „Gastmahls" und die

„Amazonenschlacht" wurden indes in der Münchener

Kunst- und kunstgewerblichen Ausstellung so hoch gehängt,

daß sie kein Mensch ordentlich sehen, geschweige denn

würdigen konnte. Das trieb ihn im Herbst 1876

wiederum nach Venedig. Dort entstand zunächst jenes

„Konzert" (Abb. s. S. 123) von vier violinspielenden

Mädchen, die er auf dem Markusplatz öfters gesehen hatte.

Noch ehe das anmutvolle Bild ganz fertig war, ertranken

die von einem Dampfer auf'der Lagune überfahrenen

Mädchen samt und sonders. Dann malte er 1877

ein Bild für den Sitzungssaal des Justizpalastes in

Nürnberg „Ludwig der Bayer die Nürnberger

empfangend" und begann den Titanensturz, welches

riesige Bild er 1879 in sechs Sommermonaten fertig

malte — viel zu wenig für diese Komposition, die denn

auch trotz einzelner großer Eigenschaften nur einen sehr

zweifelhaften Erfolg auf der Münchener Ausstellung

hatte. Das bewies sie jedenfalls, daß er offenbar für die

Darstellung gewaltsamen Geschehens viel weniger geschaffen war, als für die eines schönen Seins. Aber auch

das nachher noch vollendete Konzert zeigt das Erlahmen seiner Kraft, und am 4. Jan. 1880 ward er denn

auch nach kurzem Unwohlsein tot im Bette gefunden. Nicht ausreichend gestählt für den Kämpf des Lebens

erlag er ihm früh, doch nicht ohne eine lange Reihe unsterblicher Werke geschaffen zu haben, welche uns immer

mit tiefem Anteil für diese hochbegabte Natur erfüllen werden, obwohl ihr zu sehr jene Hingebung fehlte, die

uns erst Liebe und Verständnis bei andern sichert. Man wird das begreifen, wenn man sein „Vermächtniß"

liest, das nach seinem Tode erschien und zu den geistvollsten und fesselndsten Büchern 'gehört, die wir

Malern verdanken, obwohl man selten ein wohlwollendes Wort über irgend einen Genossen darin findet,

Cornelius und Schadow, Lessing und Schorn oder Rahl gleich anfangs mit derselben ätzenden Lauge über-

gossen werden, wie später Piloty, Makart und selbst die zuerst vergötterten Franzosen. Ebenso hat er auch

für Frankreich und besonders Italien, die sich beide nie um ihn kümmerten, immer nur Lob, für sein eigenes

Vaterland aber nur Tadel, ja Hohn. War es da ein Wunder, wenn es ihn auch seinerseits mit Gleich-

IphigrmL. von A. Feuerbach

Photographieoerlag von Fr. Hanfftängl in München