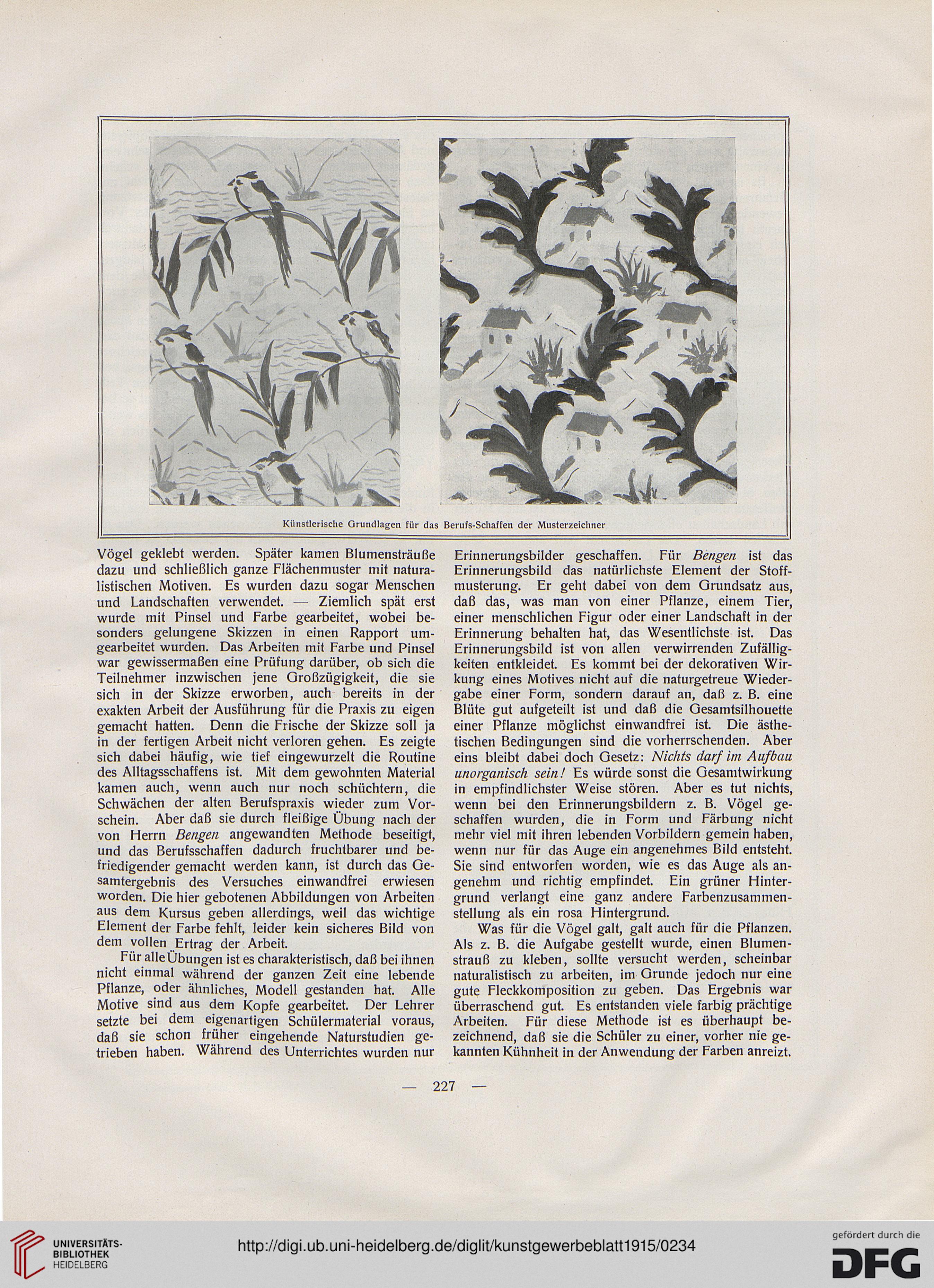

Künstlerische Grundlagen für das Berufs-Schaffen der Musterzeichner

Vögel geklebt werden. Später kamen Blumensträuße

dazu und schließlich ganze Flächenmuster mit natura-

listischen Motiven. Es wurden dazu sogar Menschen

und Landschaften verwendet. — Ziemlich spät erst

wurde mit Pinsel und Farbe gearbeitet, wobei be-

sonders gelungene Skizzen in einen Rapport um-

gearbeitet wurden. Das Arbeiten mit Farbe und Pinsel

war gewissermaßen eine Prüfung darüber, ob sich die

Teilnehmer inzwischen jene Großzügigkeit, die sie

sich in der Skizze erworben, auch bereits in der

exakten Arbeit der Ausführung für die Praxis zu eigen

gemacht hatten. Denn die Frische der Skizze soll ja

in der fertigen Arbeit nicht verloren gehen. Es zeigte

sich dabei häufig, wie tief eingewurzelt die Routine

des Alltagsschaffens ist. Mit dem gewohnten Material

kamen auch, wenn auch nur noch schüchtern, die

Schwächen der alten Berufspraxis wieder zum Vor-

schein. Aber daß sie durch fleißige Übung nach der

von Herrn Bengen angewandten Methode beseitigt,

und das Berufsschaffen dadurch fruchtbarer und be-

friedigender gemacht werden kann, ist durch das Ge-

samtergebnis des Versuches einwandfrei erwiesen

worden. Die hier gebotenen Abbildungen von Arbeiten

aus dem Kursus geben allerdings, weil das wichtige

Element der Farbe fehlt, leider kein sicheres Bild von

dem vollen Ertrag der Arbeit.

Für alle Übungen ist es charakteristisch, daß bei ihnen

nicht einmal während der ganzen Zeit eine lebende

Pflanze, oder ähnliches, Modell gestanden hat. Alle

Motive sind aus dem Kopfe gearbeitet. Der Lehrer

setzte bei dem eigenartigen Schülermaterial voraus,

daß sie schon früher eingehende Naturstudien ge-

trieben haben. Während des Unterrichtes wurden nur

Erinnerungsbilder geschaffen. Für Bengen ist das

Erinnerungsbild das natürlichste Element der Stoff-

musterung. Er geht dabei von dem Grundsatz aus,

daß das, was man von einer Pflanze, einem Tier,

einer menschlichen Figur oder einer Landschaft in der

Erinnerung behalten hat, das Wesentlichste ist. Das

Erinnerungsbild ist von allen verwirrenden Zufällig-

keiten entkleidet. Es kommt bei der dekorativen Wir-

kung eines Motives nicht auf die naturgetreue Wieder-

gabe einer Form, sondern darauf an, daß z. B. eine

Blüte gut aufgeteilt ist und daß die Gesamtsilhouette

einer Pflanze möglichst einwandfrei ist. Die ästhe-

tischen Bedingungen sind die vorherrschenden. Aber

eins bleibt dabei doch Gesetz: Nichts darf im Aufbau

unorganisch sein! Es würde sonst die Gesamtwirkung

in empfindlichster Weise stören. Aber es tut nichts,

wenn bei den Erinnerungsbildern z. B. Vögel ge-

schaffen wurden, die in Form und Färbung nicht

mehr viel mit ihren lebenden Vorbildern gemein haben,

wenn nur für das Auge ein angenehmes Bild entsteht.

Sie sind entworfen worden, wie es das Auge als an-

genehm und richtig empfindet. Ein grüner Hinter-

grund verlangt eine ganz andere Farbenzusammen-

stellung als ein rosa Hintergrund.

Was für die Vögel galt, galt auch für die Pflanzen.

Als z. B. die Aufgabe gestellt wurde, einen Blumen-

strauß zu kleben, sollte versucht werden, scheinbar

naturalistisch zu arbeiten, im Grunde jedoch nur eine

gute Fleckkomposition zu geben. Das Ergebnis war

überraschend gut. Es entstanden viele farbig prächtige

Arbeiten. Für diese Methode ist es überhaupt be-

zeichnend, daß sie die Schüler zu einer, vorher nie ge-

kannten Kühnheit in der Anwendung der Farben anreizt.

— 227

Vögel geklebt werden. Später kamen Blumensträuße

dazu und schließlich ganze Flächenmuster mit natura-

listischen Motiven. Es wurden dazu sogar Menschen

und Landschaften verwendet. — Ziemlich spät erst

wurde mit Pinsel und Farbe gearbeitet, wobei be-

sonders gelungene Skizzen in einen Rapport um-

gearbeitet wurden. Das Arbeiten mit Farbe und Pinsel

war gewissermaßen eine Prüfung darüber, ob sich die

Teilnehmer inzwischen jene Großzügigkeit, die sie

sich in der Skizze erworben, auch bereits in der

exakten Arbeit der Ausführung für die Praxis zu eigen

gemacht hatten. Denn die Frische der Skizze soll ja

in der fertigen Arbeit nicht verloren gehen. Es zeigte

sich dabei häufig, wie tief eingewurzelt die Routine

des Alltagsschaffens ist. Mit dem gewohnten Material

kamen auch, wenn auch nur noch schüchtern, die

Schwächen der alten Berufspraxis wieder zum Vor-

schein. Aber daß sie durch fleißige Übung nach der

von Herrn Bengen angewandten Methode beseitigt,

und das Berufsschaffen dadurch fruchtbarer und be-

friedigender gemacht werden kann, ist durch das Ge-

samtergebnis des Versuches einwandfrei erwiesen

worden. Die hier gebotenen Abbildungen von Arbeiten

aus dem Kursus geben allerdings, weil das wichtige

Element der Farbe fehlt, leider kein sicheres Bild von

dem vollen Ertrag der Arbeit.

Für alle Übungen ist es charakteristisch, daß bei ihnen

nicht einmal während der ganzen Zeit eine lebende

Pflanze, oder ähnliches, Modell gestanden hat. Alle

Motive sind aus dem Kopfe gearbeitet. Der Lehrer

setzte bei dem eigenartigen Schülermaterial voraus,

daß sie schon früher eingehende Naturstudien ge-

trieben haben. Während des Unterrichtes wurden nur

Erinnerungsbilder geschaffen. Für Bengen ist das

Erinnerungsbild das natürlichste Element der Stoff-

musterung. Er geht dabei von dem Grundsatz aus,

daß das, was man von einer Pflanze, einem Tier,

einer menschlichen Figur oder einer Landschaft in der

Erinnerung behalten hat, das Wesentlichste ist. Das

Erinnerungsbild ist von allen verwirrenden Zufällig-

keiten entkleidet. Es kommt bei der dekorativen Wir-

kung eines Motives nicht auf die naturgetreue Wieder-

gabe einer Form, sondern darauf an, daß z. B. eine

Blüte gut aufgeteilt ist und daß die Gesamtsilhouette

einer Pflanze möglichst einwandfrei ist. Die ästhe-

tischen Bedingungen sind die vorherrschenden. Aber

eins bleibt dabei doch Gesetz: Nichts darf im Aufbau

unorganisch sein! Es würde sonst die Gesamtwirkung

in empfindlichster Weise stören. Aber es tut nichts,

wenn bei den Erinnerungsbildern z. B. Vögel ge-

schaffen wurden, die in Form und Färbung nicht

mehr viel mit ihren lebenden Vorbildern gemein haben,

wenn nur für das Auge ein angenehmes Bild entsteht.

Sie sind entworfen worden, wie es das Auge als an-

genehm und richtig empfindet. Ein grüner Hinter-

grund verlangt eine ganz andere Farbenzusammen-

stellung als ein rosa Hintergrund.

Was für die Vögel galt, galt auch für die Pflanzen.

Als z. B. die Aufgabe gestellt wurde, einen Blumen-

strauß zu kleben, sollte versucht werden, scheinbar

naturalistisch zu arbeiten, im Grunde jedoch nur eine

gute Fleckkomposition zu geben. Das Ergebnis war

überraschend gut. Es entstanden viele farbig prächtige

Arbeiten. Für diese Methode ist es überhaupt be-

zeichnend, daß sie die Schüler zu einer, vorher nie ge-

kannten Kühnheit in der Anwendung der Farben anreizt.

— 227