wo ihr könnt: so möget ihr mit Ehren alt

werden und ein gut Ende nehmen.“

Wir wissen, wie damals über den einst so

blühenden und lebensvollen Stand der Ritter und

des Adels eine Müdigkeit zu kommen begann.

Man war alt geworden und empfand nun etwas

von der historischen Unnotwendigkeit und Über-

ssüssigkeit des eigenen Daseins, und ein Greiffen-

klau zog die Folgerung dieses „Altwerdens“ ganz

und gar in der Art, wie es der Güte und Weis-

heit des Alters entsprach: er leistete Verzicht

auf Leben und Welt und zog sich zurück. Andere

— ich erinnere an Sikkingen und seine adeligen

Genossen — versuchten es später anders, indem

sie sich einen Platz im deutschen Leben zu er-

halten oder wieder zu erringen strebten, ohne

dass es ihnen jedoch damit sonderlich gelang.

Dieser inneren Lebenswendung des Adels ent-

spricht nur vollkommen das Bild, das uns aus

dem Werden und Wandeln des Klosters Eber-

bach, dieser zentralen Kulturanstalt des Rhein-

gaues, entgegentritt. „Gleich einem trefflichen

Spiegel an Frömmigkeit und Würde“ erstrahlte

das Kloster im ersten Jahrhundert seines Be-

stehens. Um das Jahr 1135 wichen die ehemaligen

Augustiner den Cisterciensern. Harte, eifrige

Arbeit, Arbeit in Haus und Hof und Feld wurde

die Grundlage der neuen Vereinigung. Laien-

brüder schlossen sich an, und bald wurde das

Kloster mit seinen Höfen eine Musterwirtschaft

im ganzen Rheingau und weit darüber hinaus.

Schon 1142 sandte es eine Kolonie nach Schönau

am Neckar, 1144 eine zweite nach Otterberg in

der Pfalz. „Dann wurden Vaudicu, Gottestal,

im Niederländischen unweit von Limburg, und

Arnsburg in der Wetterau seine Tochterklöster.

Im 13. Jahrhundert unterstanden seiner Aufsicht

und Leitung nicht weniger als 16 Frauenklöster,

darunter nur als ein kleiner Teil drei im Rhein-

gau, Tiefental, Gottestal und Aulhausen.“

Wir erkennen das organisierende Wachstum

dieser Vereinigung. Nun aber: der Sinn der

Welt und des Lebens drängte sich an diese

Weltssüchtlinge heran und nahm sie in seinen

Dienst. Man beschenkte die Armen von allen

Seiten mit allen möglichen Dingen. Zinsbauern,

Pächter, Hofleute mussten zur Bedienung der

Güter herangezogen werden. Das Prinzip, von

der eigenen Arbeit zu leben, ging dahin und

wandelte sich in die Gewohnheit der Guts-

herrn, von der Arbeit anderer zu leben, als

Rentenbesitzer. Die Arbeit der Mönche selbst

wandelte sich in jene geistige Arbeit der Orga-

nisation und wirtschaftlichen Verwaltung, ohne

die ja jene körperliche Arbeit im kleinen und

einzelnen niemals zu einer solchen Bedeutung

hätte heraufwachsen können, wie es damals ge-

schah. „Die Äbte, Prioren und Kellner an der

Spitze seiner Verwaltung mussten Beamte von

weitem Blick, von Welterfahrung und Geschäfts-

kenntnis sein. So kam es, dass dem Kloster

auch in Angelegenheiten, die nichts mit seinem

geistlichen Beruf zu tun hatten, das Vertrauen

der Mitwelt entgegengebracht wurde. In geschäft-

lichen Dingen und in allerlei Vorfällen des täg-

lichen und privaten Lebens wurde es zur Mit-

245

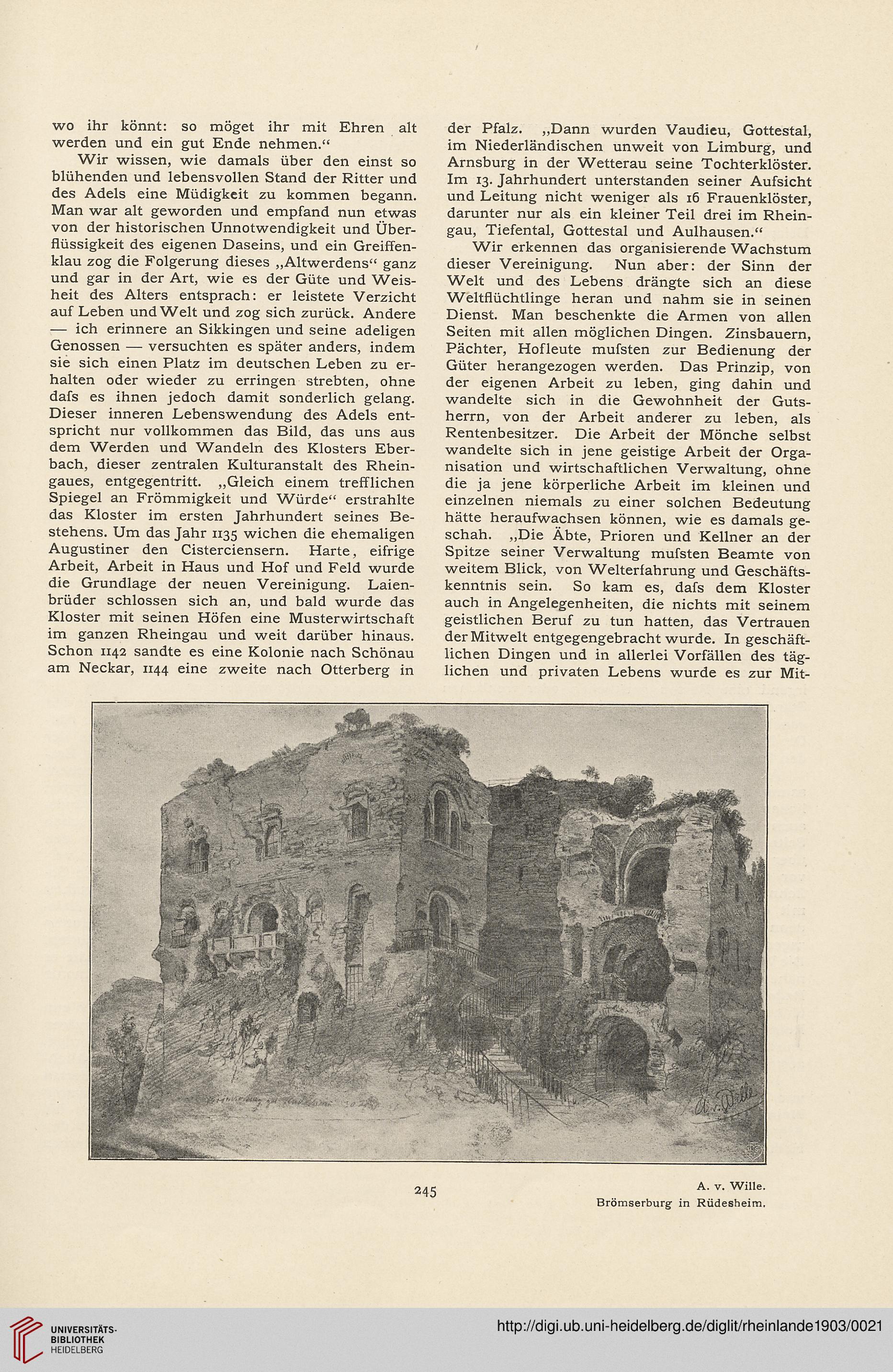

A. v. Wille.

Brömserburg in Rüdesheim.

werden und ein gut Ende nehmen.“

Wir wissen, wie damals über den einst so

blühenden und lebensvollen Stand der Ritter und

des Adels eine Müdigkeit zu kommen begann.

Man war alt geworden und empfand nun etwas

von der historischen Unnotwendigkeit und Über-

ssüssigkeit des eigenen Daseins, und ein Greiffen-

klau zog die Folgerung dieses „Altwerdens“ ganz

und gar in der Art, wie es der Güte und Weis-

heit des Alters entsprach: er leistete Verzicht

auf Leben und Welt und zog sich zurück. Andere

— ich erinnere an Sikkingen und seine adeligen

Genossen — versuchten es später anders, indem

sie sich einen Platz im deutschen Leben zu er-

halten oder wieder zu erringen strebten, ohne

dass es ihnen jedoch damit sonderlich gelang.

Dieser inneren Lebenswendung des Adels ent-

spricht nur vollkommen das Bild, das uns aus

dem Werden und Wandeln des Klosters Eber-

bach, dieser zentralen Kulturanstalt des Rhein-

gaues, entgegentritt. „Gleich einem trefflichen

Spiegel an Frömmigkeit und Würde“ erstrahlte

das Kloster im ersten Jahrhundert seines Be-

stehens. Um das Jahr 1135 wichen die ehemaligen

Augustiner den Cisterciensern. Harte, eifrige

Arbeit, Arbeit in Haus und Hof und Feld wurde

die Grundlage der neuen Vereinigung. Laien-

brüder schlossen sich an, und bald wurde das

Kloster mit seinen Höfen eine Musterwirtschaft

im ganzen Rheingau und weit darüber hinaus.

Schon 1142 sandte es eine Kolonie nach Schönau

am Neckar, 1144 eine zweite nach Otterberg in

der Pfalz. „Dann wurden Vaudicu, Gottestal,

im Niederländischen unweit von Limburg, und

Arnsburg in der Wetterau seine Tochterklöster.

Im 13. Jahrhundert unterstanden seiner Aufsicht

und Leitung nicht weniger als 16 Frauenklöster,

darunter nur als ein kleiner Teil drei im Rhein-

gau, Tiefental, Gottestal und Aulhausen.“

Wir erkennen das organisierende Wachstum

dieser Vereinigung. Nun aber: der Sinn der

Welt und des Lebens drängte sich an diese

Weltssüchtlinge heran und nahm sie in seinen

Dienst. Man beschenkte die Armen von allen

Seiten mit allen möglichen Dingen. Zinsbauern,

Pächter, Hofleute mussten zur Bedienung der

Güter herangezogen werden. Das Prinzip, von

der eigenen Arbeit zu leben, ging dahin und

wandelte sich in die Gewohnheit der Guts-

herrn, von der Arbeit anderer zu leben, als

Rentenbesitzer. Die Arbeit der Mönche selbst

wandelte sich in jene geistige Arbeit der Orga-

nisation und wirtschaftlichen Verwaltung, ohne

die ja jene körperliche Arbeit im kleinen und

einzelnen niemals zu einer solchen Bedeutung

hätte heraufwachsen können, wie es damals ge-

schah. „Die Äbte, Prioren und Kellner an der

Spitze seiner Verwaltung mussten Beamte von

weitem Blick, von Welterfahrung und Geschäfts-

kenntnis sein. So kam es, dass dem Kloster

auch in Angelegenheiten, die nichts mit seinem

geistlichen Beruf zu tun hatten, das Vertrauen

der Mitwelt entgegengebracht wurde. In geschäft-

lichen Dingen und in allerlei Vorfällen des täg-

lichen und privaten Lebens wurde es zur Mit-

245

A. v. Wille.

Brömserburg in Rüdesheim.