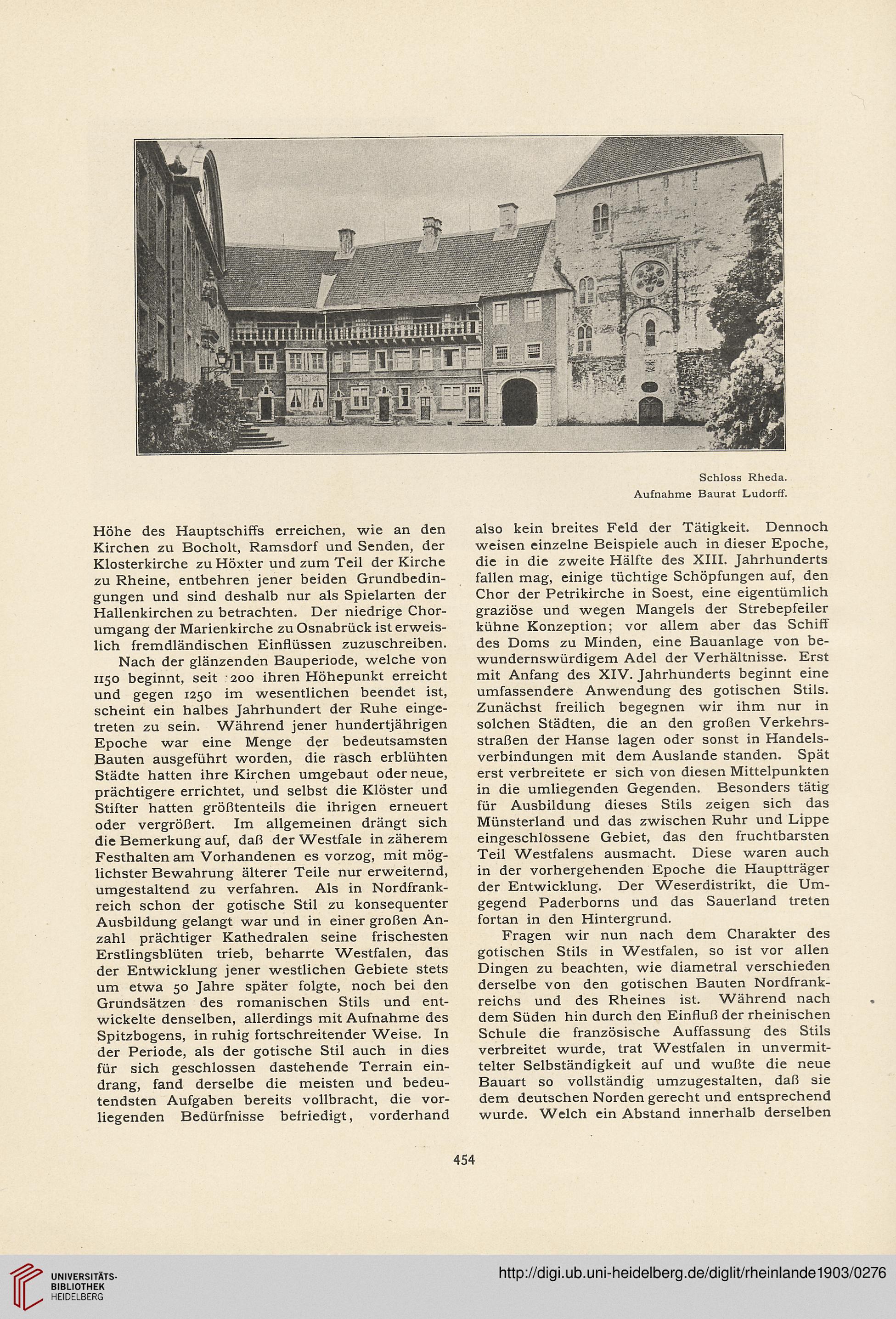

Schloss Rheda.

Aufnahme Baurat Ludorff.

Höhe des Hauptschiffs erreichen, wie an den

Kirchen zu Bocholt, Ramsdorf und Senden, der

Klosterkirche zu Höxter und zum Teil der Kirche

zu Rheine, entbehren jener beiden Grundbedin-

gungen und sind deshalb nur als Spielarten der

Hallenkirchen zu betrachten. Der niedrige Chor-

umgang der Marienkirche zu Osnabrück ist erweis-

lich fremdländischen Einflüssen zuzuschreiben.

Nach der glänzenden Bauperiode, welche von

1150 beginnt, seit 200 ihren Höhepunkt erreicht

und gegen 1250 im wesentlichen beendet ist,

scheint ein halbes Jahrhundert der Ruhe einge-

treten zu sein. Während jener hundertjährigen

Epoche war eine Menge der bedeutsamsten

Bauten ausgeführt worden, die rasch erblühten

Städte hatten ihre Kirchen umgebaut oder neue,

prächtigere errichtet, und selbst die Klöster und

Stifter hatten größtenteils die ihrigen erneuert

oder vergrößert. Im allgemeinen drängt sich

die Bemerkung auf, daß der Westfale in zäherem

Festhalten am Vorhandenen es vorzog, mit mög-

lichster Bewahrung älterer Teile nur erweiternd,

umgestaltend zu verfahren. Als in Nordfrank-

reich schon der gotische Stil zu konsequenter

Ausbildung gelangt war und in einer großen An-

zahl prächtiger Kathedralen seine frischesten

Erstlingsblüten trieb, beharrte Westfalen, das

der Entwicklung jener westlichen Gebiete stets

um etwa 50 Jahre später folgte, noch bei den

Grundsätzen des romanischen Stils und ent-

wickelte denselben, allerdings mit Aufnahme des

Spitzbogens, in ruhig fortschreitender Weise. In

der Periode, als der gotische Stil auch in dies

sür sich geschlossen dastehende Terrain ein-

drang, fand derselbe die meisten und bedeu-

tendsten Aufgaben bereits vollbracht, die vor-

liegenden Bedürfnisse befriedigt, vorderhand

also kein breites Feld der Tätigkeit. Dennoch

weisen einzelne Beispiele auch in dieser Epoche,

die in die zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts

fallen mag, einige tüchtige Schöpfungen auf, den

Chor der Petrikirche in Soest, eine eigentümlich

graziöse und wegen Mangels der Strebepfeiler

kühne Konzeption; vor allem aber das Schiff

des Doms zu Minden, eine Bauanlage von be-

wundernswürdigem Adel der Verhältnisse. Erst

mit Anfang des XIV. Jahrhunderts beginnt eine

umfassendere Anwendung des gotischen Stils.

Zunächst freilich begegnen wir ihm nur in

solchen Städten, die an den großen Verkehrs-

straßen der Hanse lagen oder sonst in Handels-

verbindungen mit dem Auslande standen. Spät

erst verbreitete er sich von diesen Mittelpunkten

in die umliegenden Gegenden. Besonders tätig

für Ausbildung dieses Stils zeigen sich das

Münsterland und das zwischen Ruhr und Lippe

eingeschlossene Gebiet, das den fruchtbarsten

Teil Westfalens ausmacht. Diese waren auch

in der vorhergehenden Epoche die Hauptträger

der Entwicklung. Der Weserdistrikt, die Um-

gegend Paderborns und das Sauerland treten

fortan in den Hintergrund.

Fragen wir nun nach dem Charakter des

gotischen Stils in Westfalen, so ist vor allen

Dingen zu beachten, wie diametral verschieden

derselbe von den gotischen Bauten Nordfrank-

reichs und des Rheines ist. Während nach

dem Süden hin durch den Einssuß der rheinischen

Schule die französische Auffassung des Stils

verbreitet wurde, trat Westfalen in unvermit-

telter Selbständigkeit auf und wußte die neue

Bauart so vollständig umzugestalten, daß sie

dem deutschen Norden gerecht und entsprechend

wurde. Welch ein Abstand innerhalb derselben

454