Bildungsgesetze zwischen jenen luftigen, viel-

gegliederten, in mannigfaltiger Skala aufsteigen-

den, durch das durchbrochene Werk der Strebe-

pfeiler und ihrer Schwebebogen alle horizontal

lagernde Masse in ein geistreiches Vertikalsystem

auf lösenden, durch blumengekrönte Fialen und

gitterartige Wimperge den letzten Anklang der •

Horizontalen überwindenden Meisterwerken des

französisch-gotischen Stils und den einfach der-

ben, massenhast breit sich hinlagernden, gleich-

artige Räume mit schwerfällig lastendem Dach

umfangenden, durchaus schmucklosen und schlich-

ten Bauten westfälisch-gotischer Baukunst! Be-

trachtet man diese Gegensätze, so muß man zuge-

stehen, daß dieselben sich gerade so zueinander ver-

halten, wie der aufflackernde,

ritterlich bewegte, höfisch

zierliche und geschmeidige

Charakter des chevaleresken

Frankreichs, das dem mittel-

alterlichen Rittertum die

höchste Ausbildung gegeben

hat, zu dem schwereren,

breit behaglicheren, bürger-

lich verständigen und mäßi-

gen Wesen Deutschlands,

das jener ritterlichen Glorie

nur die solide Kraft und

das mannhafte Selbstgefühl

seiner Städte entgegensetzen

konnte.

Dieser Charakter ist nir-

gend so rein und unver-

mischt vertreten, wie in der

gotischen Architektur West-

falens. Ja, es scheint sich

hier im äußersten Westen

Deutschlands der Satz zu

wiederholen, daß die schrosf-

sten Gegensätze ost dicht

aneinander gedrängt sich

zeigen. Denn wie West-

falen den Charakter dieser

Richtung des gotischen Stils

am ungetrübtesten aus-

spricht, so war es ja auch

anderseits der benachbarte

Rhein, welcher den fran-

zösisch-gotischen Stil mit

der eisernen Konsequenz

deutschen Geistes zu edel-

ster, reinster Blütenpracht

entwickelte, zu einer Höhe

ihn emporführte, auf der er

nur kurze Frist zu verwei-

len vermochte. Mit jener

Eigentümlichkeit westfä-

lisch-gotischer Architektur

hängt denn auch zusammen,

daß sie, einmal aufgenom-

men, in ruhiger Gleich-

mäßigkeit sich fortspinnt, so daß ihre Perioden

nur durch Verschiedenheiten untergeordneter Art

sich voneinander sondern. In diesem Sinne

kann man zwei historische Gruppen unterschei-

den , deren erstere bis gegen Ausgang des

XIV. Jahrhunderts anhält, während das XV. und

ein großer Teil des XVI. Jahrhunderts der andern

zufällt.

Im allgemeinen ist festzustellen, daß die

gotische Architektur Westfalens an Mannigfal-

tigkeit und origineller Frische den Bauten der

Übergangszeit bedeutend nachsteht, ja daß im

ganzen ein überwiegend nüchterner, fast mono-

toner Charakter um sich greift. Dies wird uns

indes nicht befremden, wenn wir erwägen, daß

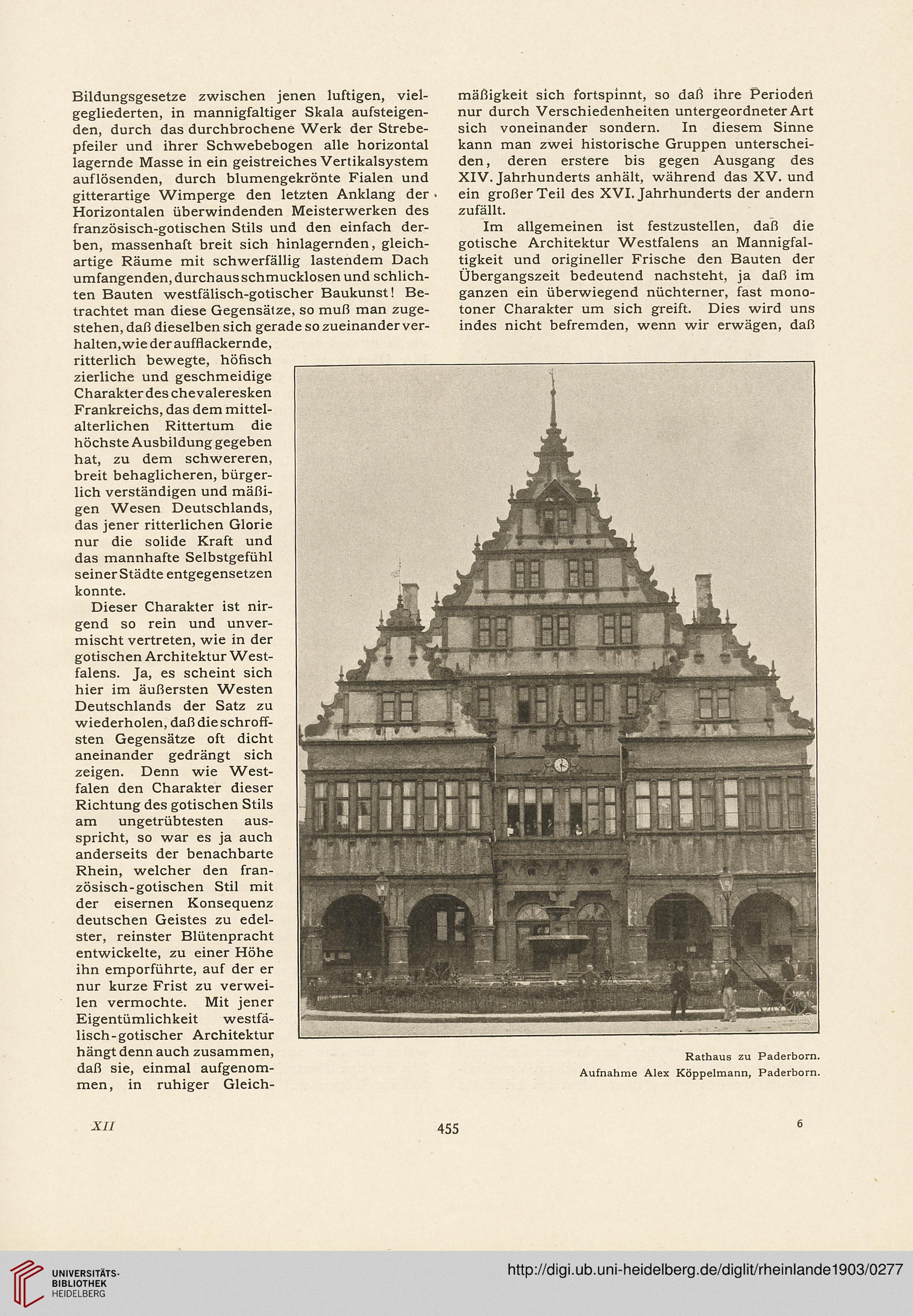

Rathaus zu Paderborn.

Aufnahme Alex Köppelmann, Paderborn.

XII

455

6

gegliederten, in mannigfaltiger Skala aufsteigen-

den, durch das durchbrochene Werk der Strebe-

pfeiler und ihrer Schwebebogen alle horizontal

lagernde Masse in ein geistreiches Vertikalsystem

auf lösenden, durch blumengekrönte Fialen und

gitterartige Wimperge den letzten Anklang der •

Horizontalen überwindenden Meisterwerken des

französisch-gotischen Stils und den einfach der-

ben, massenhast breit sich hinlagernden, gleich-

artige Räume mit schwerfällig lastendem Dach

umfangenden, durchaus schmucklosen und schlich-

ten Bauten westfälisch-gotischer Baukunst! Be-

trachtet man diese Gegensätze, so muß man zuge-

stehen, daß dieselben sich gerade so zueinander ver-

halten, wie der aufflackernde,

ritterlich bewegte, höfisch

zierliche und geschmeidige

Charakter des chevaleresken

Frankreichs, das dem mittel-

alterlichen Rittertum die

höchste Ausbildung gegeben

hat, zu dem schwereren,

breit behaglicheren, bürger-

lich verständigen und mäßi-

gen Wesen Deutschlands,

das jener ritterlichen Glorie

nur die solide Kraft und

das mannhafte Selbstgefühl

seiner Städte entgegensetzen

konnte.

Dieser Charakter ist nir-

gend so rein und unver-

mischt vertreten, wie in der

gotischen Architektur West-

falens. Ja, es scheint sich

hier im äußersten Westen

Deutschlands der Satz zu

wiederholen, daß die schrosf-

sten Gegensätze ost dicht

aneinander gedrängt sich

zeigen. Denn wie West-

falen den Charakter dieser

Richtung des gotischen Stils

am ungetrübtesten aus-

spricht, so war es ja auch

anderseits der benachbarte

Rhein, welcher den fran-

zösisch-gotischen Stil mit

der eisernen Konsequenz

deutschen Geistes zu edel-

ster, reinster Blütenpracht

entwickelte, zu einer Höhe

ihn emporführte, auf der er

nur kurze Frist zu verwei-

len vermochte. Mit jener

Eigentümlichkeit westfä-

lisch-gotischer Architektur

hängt denn auch zusammen,

daß sie, einmal aufgenom-

men, in ruhiger Gleich-

mäßigkeit sich fortspinnt, so daß ihre Perioden

nur durch Verschiedenheiten untergeordneter Art

sich voneinander sondern. In diesem Sinne

kann man zwei historische Gruppen unterschei-

den , deren erstere bis gegen Ausgang des

XIV. Jahrhunderts anhält, während das XV. und

ein großer Teil des XVI. Jahrhunderts der andern

zufällt.

Im allgemeinen ist festzustellen, daß die

gotische Architektur Westfalens an Mannigfal-

tigkeit und origineller Frische den Bauten der

Übergangszeit bedeutend nachsteht, ja daß im

ganzen ein überwiegend nüchterner, fast mono-

toner Charakter um sich greift. Dies wird uns

indes nicht befremden, wenn wir erwägen, daß

Rathaus zu Paderborn.

Aufnahme Alex Köppelmann, Paderborn.

XII

455

6