vielfarbigem Licht erzählende anbetende Engelgemeinde in

einer Kapelle spätgotischer Architektur, die, wie auf anderen

Grünewaldschen Bildern, mit steinfarbig gehaltenem natür-

lichem Rankenwerk dnrchschlnngen ist. Die ganze Darstellung

des Mittelbildes verkörpert die Herrlichkeit der Gottesmutter.

Der Jubel und die festliche Pracht, welche der Maler aus

seinen. Bilde singen und klingen läßt, ist durch Beschreibung

von Einzelheiten nicht deutlich zu machen. Immerhin läßt

sich sagen, daß dem Beschauer vor dem Originale bezaubernd

die naive Freudigkeit der Farbe und das hinreißende Glücks-

gefühl entgegentritt, das der Künstler in sein Werk legte

und wohl selbst empfand, als er diese Zauberpracht von Farbe

und Licht malte.

Der Christus des Auferstehungsbildes fährt, umstrahlt

von einem großen Glorienschein, leuchtend gen Himmel (er

selbst ist die Lichtquelle des Bildes). Das Plötzliche der Be-

wegung ist Grünewalds Naturalismus entsprechend ausgedrückt;

nicht nur durch die flatternden Tücher, die sich im gewaltigen

Luftzug des Aufflugs in großen Falten bauschen, sondern

auch in der Stellung des auffahrenden Heilandes. Er ist

von vorne gesehen, die Füße zurückgebogen, darin von ferne

an die Stellung eines auffliegcnden Vogels erinnernd. Der

intensive Lichtkreis, der sich vom gestirnten Himmel abbebt,

und die durch ihn bedingte grelle Beleuchtung verstärken noch

den Eindruck des Momentanen. Die Wächter des Grabes

sind, mit dem Deckstein weggeschleudert, in den Angenblicks-

stellungen des Fallens dargcstellt.

Den andern Flügel nimmt eine Verkündigung Mariä

ein. Maria empfängt die Botschaft deö Engels in einer-

gotischen Kapelle, ans deren Tiefe das Tageslicht hereinflntet.

Die beiden Gestalten befinden sich im Halbdunkel des Vorder-

grundes; bezeichnend für Grünewald ist die Stellung des

Engels gegen das Licht, er sucht geradezu malerische Probleme.

Die inneren Seiten des Mittelbildcs schmücken zwei

Szenen anödem Leben des heiligen Antonius: die Versuchung

und der Besuch des Heiligen bei dem Eremiten Paulus.

Von allen Gemälden des ganzen Altares sind diese beiden

am besten erhalten. Der Heilige inmitten einer zudringlichen

Schar greulicher Ungeheuer war der Kunst jener Tage keine

neue Aufgabe. Schongauers großer Stich, den der junge

Michelangelo kopierte, ist das berühmteste Beispiel. Das

Grünewaldische an dieser Darstellung bekundet sich wieder

darin, daß er mit Freuden sein großes Können anwendet,

um all das mir der gleichen Beherrschung der Mittel zu

malen, was Schongauers Stichel gezeichnet harre.

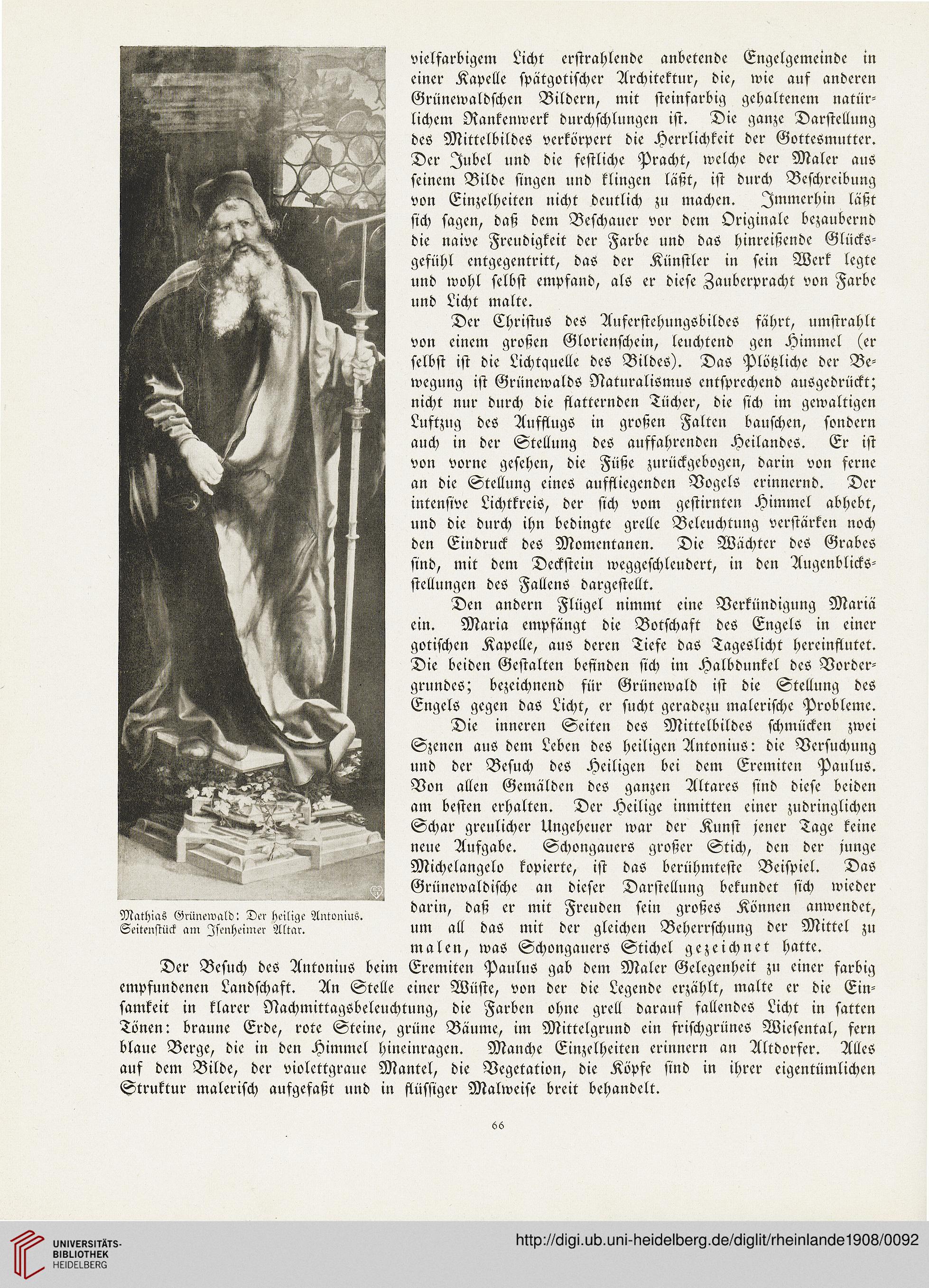

Der Besuch des Antonius beim Eremiten Paulus gab dem Maler Gelegenheit zu einer farbig

empfundenen Landschaft. An Stelle einer Wüste, von der die Legende erzählt, malte er die Ein-

samkeit in klarer Nachmittagsbeleuchtung, die Farben ohne grell darauf fallendes Licht in satten

Tönen: braune Erde, rote Steine, grüne Bäume, im Mittelgrund ein frischgrünes Wiesenral, fern

blaue Berge, die in den Himmel hineinragen. Manche Einzelheiten erinnern an Altdorfer. Alles

auf dem Bilde, der violettgraue Mantel, die Vegetation, die Köpfe sind in ihrer eigentümlichen

Struktur malerisch aufgefaßt und in flüssiger Malweise breit behandelt.

Mathias Grünewald: Der heilige Antonius.

Seitenstück am Aenheimer Altar.