3G5

1892.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

3f,G

denLisenen desThurmes. Der leichteren Technik

wegen ist anzunehmen, dafs das „Einsetzen"

der zurückliegenden Fläche nach der Aufmaue-

rung erfolgte, obwohl auch ein vorheriges Aus-

arbeiten denkbar wäre. Weiterhin ist der Tuff-

stein verwandt als bogenförmiges Sturzstück bei

den oberen Fenstern des Thurmes, zu den Krag-

steinen in der südlichen Mittelschiffwand, ferner

zu den Sockel- und den Hauptgesimsschichten.

Der Trachyt ist zerstreut mit dem Tuffstein

verwandt bei Eckquadern,

Ankerplatten zu den Ge-

wänden der 1,45 m breiten

Westthür und der nicht

mehr ursprünglichen, später

zugemauerten Südthür, end-

lich zu einzelnen Gesims-

stücken. Der Ziegelstein

fand zur Ausgleichung der

Schichten bei dem Bruch-

stein- und Tuffmauerwerk

sowie bei Flick- und Aus-

besserungsarbeiten Verwen-

dung. Das Mauerwerk des

Thurmes (Tuff) hat sich vor-

züglich erhalten; es blieb

unverputzt und zeigt einen

äufserst stimmungsvollen,

graugrünlichen Flechten-

überzug auf der Oberfläche.

Geputzt wurde das Mittel-

schiff und der Chor sammt

Nische; von diesem Putz-

auftrag hat sich theilweise

noch eine ca. 20 bis 25 cm

breite Umrahmung erhalten,

welche die schrägen Fenster-

laibungen begleitet. Ein

späterer zweiter Putzauftrag

ist deutlich erkennbar.

Die inneren Wandflächen sind mit Ausnahme

der Sockel und Kämpferwerkstücke geputzt;

eine mehrmalige Tünchung ist erfolgt; die Werk-

stücke wurden neuerdings leider mit Oelfarbe

überzogen. Der Fufsboden ist mit 18 x 18 cm

grofsen Backsteinfliefsen — soweit der Boden

sichtbar — belegt; das Mittelschiff hat eine ver-

schaalte Decke.

Eine charakteristische Formgebung zeigt

sich: bei der Lisenenbildung des Thurmes

ohne Kämpfer, bei dem Sockelgesims (flache

Hohlkehle und abgeschrägte Platte), bei dem

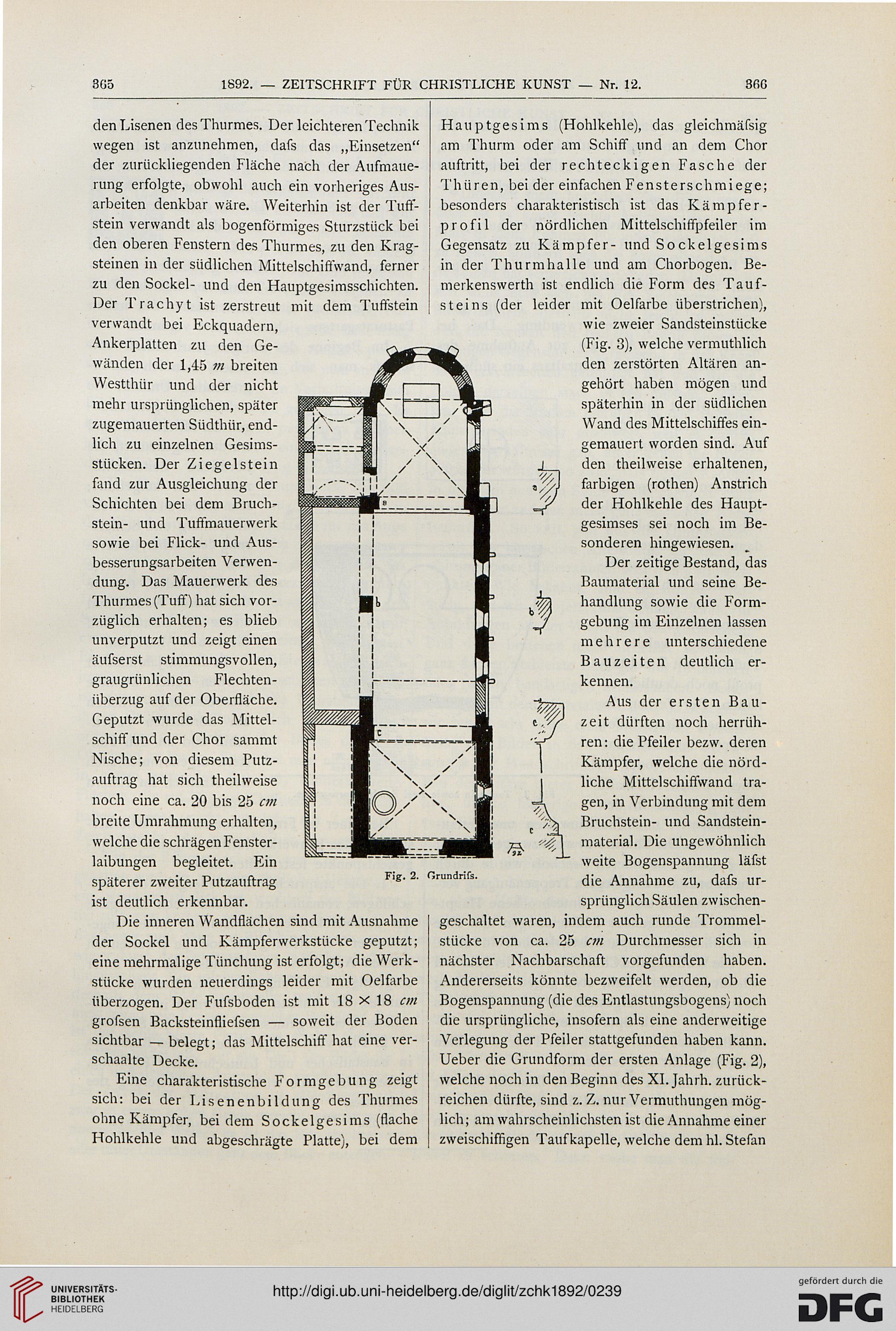

Fig. 2.

Hauptgesims (Hohlkehle), das gleichmäfsig

am Thurm oder am Schiff und an dem Chor

auftritt, bei der rechteckigen Fasche der

Thüren, bei der einfachen Fensterschmiege;

besonders charakteristisch ist das Kämpfer-

profil der nördlichen Mittelschiffpfeiler im

Gegensatz zu Kämpfer- und Sockelgesims

in der Thurmhalle und am Chorbogen. Be-

merkenswerth ist endlich die Form des Tauf-

steins (der leider mit Oelfarbe überstrichen),

wie zweier Sandsteinstücke

(Fig. 3), welche vermuthlich

den zerstörten Altären an-

gehört haben mögen und

späterhin in der südlichen

Wand des Mittelschiffes ein-

gemauert worden sind. Auf

den theilweise erhaltenen,

farbigen (rothen) Anstrich

der Hohlkehle des Haupt-

gesimses sei noch im Be-

sonderen hingewiesen.

Der zeitige Bestand, das

Baumaterial und seine Be-

handlung sowie die Form-

gebung im Einzelnen lassen

mehrere unterschiedene

Bauzeiten deutlich er-

kennen.

Aus der ersten Bau-

zeit dürften noch herrüh-

ren: die Pfeiler bezw. deren

Kämpfer, welche die nörd-

liche Mittelschiffwand tra-

gen, in Verbindung mit dem

Bruchstein- und Sandstein-

material. Die ungewöhnlich

weite Bogenspannung läfst

die Annahme zu, dafs ur-

sprünglich Säulen zwischen-

geschaltet waren, indem auch runde Trommel-

stücke von ca. 25 cm Durchmesser sich in

nächster Nachbarschaft vorgefunden haben.

Andererseits könnte bezweifelt werden, ob die

Bogenspannung (die des Entlastungsbogens) noch

die ursprüngliche, insofern als eine anderweitige

Verlegung der Pfeiler stattgefunden haben kann.

Ueber die Grundform der ersten Anlage (Fig. 2),

welche noch in den Beginn des XI. Jahrh. zurück-

reichen dürfte, sind z. Z. nur Vermuthungen mög-

lich; am wahrscheinlichsten ist die Annahme einer

zweischiffigen Taufkapelle, welche dem hl. Stefan

ndrifs.

1892.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

3f,G

denLisenen desThurmes. Der leichteren Technik

wegen ist anzunehmen, dafs das „Einsetzen"

der zurückliegenden Fläche nach der Aufmaue-

rung erfolgte, obwohl auch ein vorheriges Aus-

arbeiten denkbar wäre. Weiterhin ist der Tuff-

stein verwandt als bogenförmiges Sturzstück bei

den oberen Fenstern des Thurmes, zu den Krag-

steinen in der südlichen Mittelschiffwand, ferner

zu den Sockel- und den Hauptgesimsschichten.

Der Trachyt ist zerstreut mit dem Tuffstein

verwandt bei Eckquadern,

Ankerplatten zu den Ge-

wänden der 1,45 m breiten

Westthür und der nicht

mehr ursprünglichen, später

zugemauerten Südthür, end-

lich zu einzelnen Gesims-

stücken. Der Ziegelstein

fand zur Ausgleichung der

Schichten bei dem Bruch-

stein- und Tuffmauerwerk

sowie bei Flick- und Aus-

besserungsarbeiten Verwen-

dung. Das Mauerwerk des

Thurmes (Tuff) hat sich vor-

züglich erhalten; es blieb

unverputzt und zeigt einen

äufserst stimmungsvollen,

graugrünlichen Flechten-

überzug auf der Oberfläche.

Geputzt wurde das Mittel-

schiff und der Chor sammt

Nische; von diesem Putz-

auftrag hat sich theilweise

noch eine ca. 20 bis 25 cm

breite Umrahmung erhalten,

welche die schrägen Fenster-

laibungen begleitet. Ein

späterer zweiter Putzauftrag

ist deutlich erkennbar.

Die inneren Wandflächen sind mit Ausnahme

der Sockel und Kämpferwerkstücke geputzt;

eine mehrmalige Tünchung ist erfolgt; die Werk-

stücke wurden neuerdings leider mit Oelfarbe

überzogen. Der Fufsboden ist mit 18 x 18 cm

grofsen Backsteinfliefsen — soweit der Boden

sichtbar — belegt; das Mittelschiff hat eine ver-

schaalte Decke.

Eine charakteristische Formgebung zeigt

sich: bei der Lisenenbildung des Thurmes

ohne Kämpfer, bei dem Sockelgesims (flache

Hohlkehle und abgeschrägte Platte), bei dem

Fig. 2.

Hauptgesims (Hohlkehle), das gleichmäfsig

am Thurm oder am Schiff und an dem Chor

auftritt, bei der rechteckigen Fasche der

Thüren, bei der einfachen Fensterschmiege;

besonders charakteristisch ist das Kämpfer-

profil der nördlichen Mittelschiffpfeiler im

Gegensatz zu Kämpfer- und Sockelgesims

in der Thurmhalle und am Chorbogen. Be-

merkenswerth ist endlich die Form des Tauf-

steins (der leider mit Oelfarbe überstrichen),

wie zweier Sandsteinstücke

(Fig. 3), welche vermuthlich

den zerstörten Altären an-

gehört haben mögen und

späterhin in der südlichen

Wand des Mittelschiffes ein-

gemauert worden sind. Auf

den theilweise erhaltenen,

farbigen (rothen) Anstrich

der Hohlkehle des Haupt-

gesimses sei noch im Be-

sonderen hingewiesen.

Der zeitige Bestand, das

Baumaterial und seine Be-

handlung sowie die Form-

gebung im Einzelnen lassen

mehrere unterschiedene

Bauzeiten deutlich er-

kennen.

Aus der ersten Bau-

zeit dürften noch herrüh-

ren: die Pfeiler bezw. deren

Kämpfer, welche die nörd-

liche Mittelschiffwand tra-

gen, in Verbindung mit dem

Bruchstein- und Sandstein-

material. Die ungewöhnlich

weite Bogenspannung läfst

die Annahme zu, dafs ur-

sprünglich Säulen zwischen-

geschaltet waren, indem auch runde Trommel-

stücke von ca. 25 cm Durchmesser sich in

nächster Nachbarschaft vorgefunden haben.

Andererseits könnte bezweifelt werden, ob die

Bogenspannung (die des Entlastungsbogens) noch

die ursprüngliche, insofern als eine anderweitige

Verlegung der Pfeiler stattgefunden haben kann.

Ueber die Grundform der ersten Anlage (Fig. 2),

welche noch in den Beginn des XI. Jahrh. zurück-

reichen dürfte, sind z. Z. nur Vermuthungen mög-

lich; am wahrscheinlichsten ist die Annahme einer

zweischiffigen Taufkapelle, welche dem hl. Stefan

ndrifs.