43

1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.

44

voller Stilreinheit, stets die Vorliebe für die

dekorative Linie verratend, zeigen sich in der

Berchtesgadener Gegend die Apostelfolgen in

Ramsau und in Schellenberg.5) Noch sind

die Gewänder in wellenförmigen Bewegungen

lose um die Körper geschlungen, die Falten

ganz flach eingeschnitten, die Körperformen

unter dem Gewände ganz verborgen.

Den Höhepunkt dieser Entwicklungsstufe

veranschaulicht eine Madonna in Weildorf

(Abb. 1) aus dem Anfange des XV. Jahrh.

Die geringe Zahl der schon vollständig aus-

gebildeten Motive ist hier, um zu einem ge-

wissen Reichtume der Erscheinung zu gelangen,

verdoppelt und verdreifacht. So

z. B. das sich stets in derselben

Form wiederholende Motiv der

wellenförmigen Säume des Man-

tels und des Kopftuches. Der

Oberkörper ist, im Streben, den

Kontrapost möglichst klar heraus-

zuarbeiten, ganz auf eine Seite

geneigt.

Die Schnitzarbeit ist überaus

fein und sorgfältig ausgeführt. Die

Falten mit den runden, weichen

Stegen, die stellenweise schmale

Rchrenform annehmen, wenig

tief herausgeschnitten. Das Haar

ist als Masse behandelt. Fein ge-

wellt umzieht es das Gesicht,

das aus einem anmutig geschlunge-

nen Kopftuche hervorschaut. Im

Gesichte finden sich Unterschiede

einer stofflichen Oberflächenbehandlung noch

nicht. Es zeigt sich vielmehr in den einzelnen

Teilen stets dieselbe harte, unstoffliche Auf-

fassung: Augen und Augenlider, Wangen und

Schläfe, alles trägt dieselbe Art der Behand-

lung. Zwischen der Bildung weichen Fleisches

und fester Knochen ist kein Unterschied.

Dieser künstlerischen Auffassung lag eine

vergleichende Betrachtung zwischen dem zu

schaffenden Kunstwerke und einem lebenden

Menschen, der als Modell hätte dienen können,

noch nicht zugrunde. Das Kunstwerk selbst

wird in allen seinen Formen nur als Symbol

aufgefaßt zur Vermittlung eines bestimmt

formulierten künstlerischen Eindruckes oder

Gedankens.

&Ju

jJ^^^

f/ä

ili

HRj

Abb. 2

'") Näheres bei Lüthgen, a. a. O. S. 18.

Mit der Steigerung der technischen^Fähig-

keiten ändert sich um die Mitte des XV. Jahrh.

diese Auffassung mit einem Schlage. Jetzt

beginnt die Ausbildung und Umgestaltung der

Einzelmotive auf Grund selbständiger Natur-

betrachtung. Der Künstler sucht mehr und mehr

in den Organismus des Körpers einzudringen.

Dem veränderten Wollen wird man durch

neue Formen gerecht. Die einzelnen Teile

des menschlichen Körpers werden klarer be-

obachtet und naturwahrer gebildet, derart, daß

jeder Künstler, je nach seiner Begabung, hier

auf ein einzelnes Glied des menschlichen

Körpers seine Beobachtung richtet, dort viel-

leicht der organischen Verbindung

verschiedener Körperteile nach-

geht, während er in anderen Dingen

an der überlieferten Sprache

festhält.

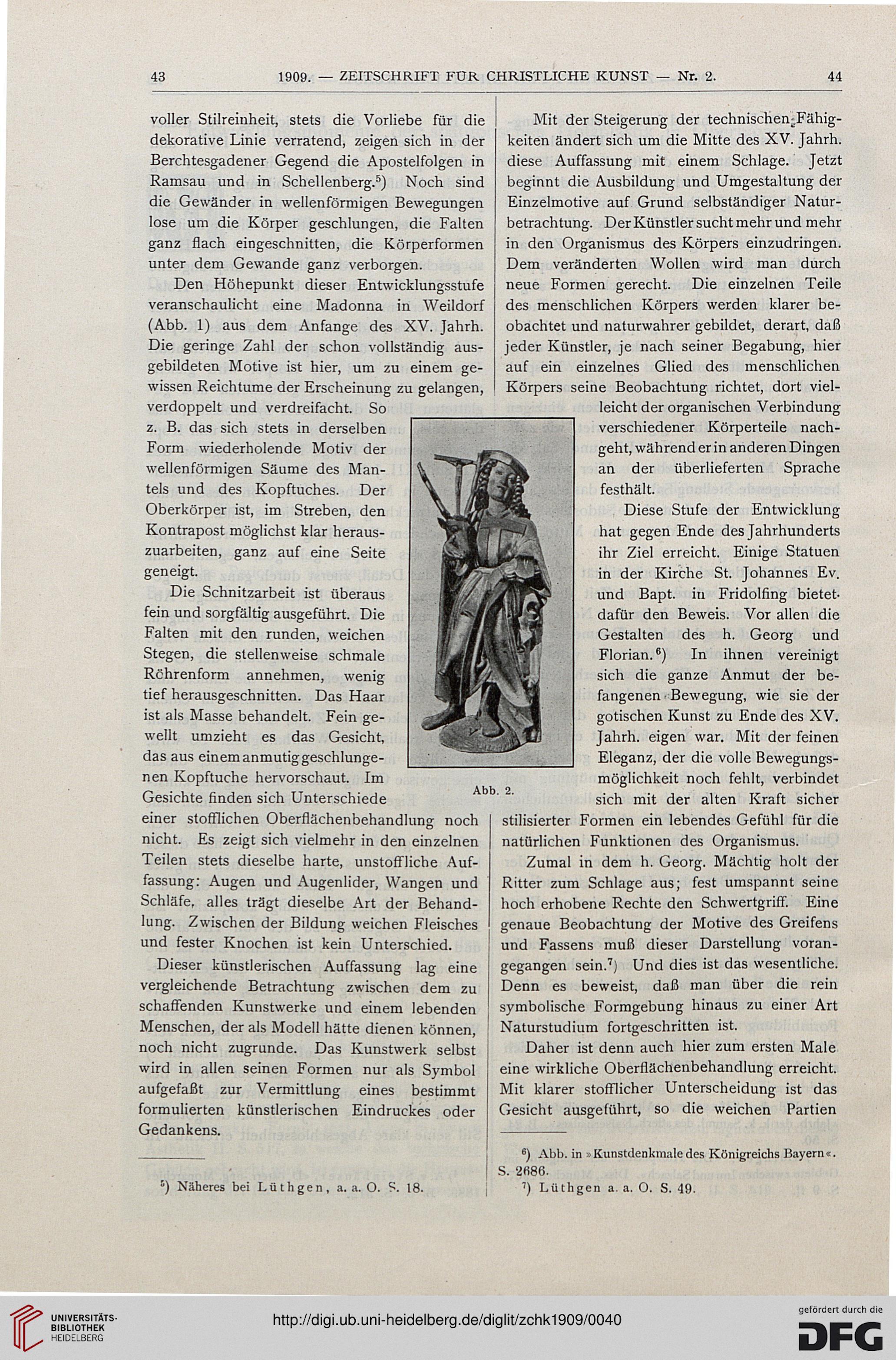

Diese Stufe der Entwicklung

hat gegen Ende des Jahrhunderts

ihr Ziel erreicht. Einige Statuen

in der Kirche St. Johannes Ev.

und Bapt. in Fridolfing bietet-

dafür den Beweis. Vor allen die

Gestalten des h. Georg und

Florian.6) In ihnen vereinigt

sich die ganze Anmut der be-

fangenen • Bewegung, wie sie der

gotischen Kunst zu Ende des XV.

Jahrh. eigen war. Mit der feinen

Eleganz, der die volle Bewegungs-

möglichkeit noch fehlt, verbindet

sich mit der alten Kraft sicher

stilisierter Formen ein lebendes Gefühl für die

natürlichen Funktionen des Organismus.

Zumal in dem h. Georg. Mächtig holt der

Ritter zum Schlage aus; fest umspannt seine

hoch erhobene Rechte den Schwertgriff. Eine

genaue Beobachtung der Motive des Greifens

und Fassens muß dieser Darstellung voran-

gegangen sein.7) Und dies ist das wesentliche.

Denn es beweist, daß man über die rein

symbolische Formgebung hinaus zu einer Art

Naturstudium fortgeschritten ist.

Daher ist denn auch hier zum ersten Male

eine wirkliche Oberflächenbehandlung erreicht.

Mit klarer stofflicher Unterscheidung ist das

Gesicht ausgeführt, so die weichen Partien

6) Abb. in » Kunstdenkmale des Königreichs Bayern«.

S. 2H86.

7) Lüthgen a. a. O. S. 49.

1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.

44

voller Stilreinheit, stets die Vorliebe für die

dekorative Linie verratend, zeigen sich in der

Berchtesgadener Gegend die Apostelfolgen in

Ramsau und in Schellenberg.5) Noch sind

die Gewänder in wellenförmigen Bewegungen

lose um die Körper geschlungen, die Falten

ganz flach eingeschnitten, die Körperformen

unter dem Gewände ganz verborgen.

Den Höhepunkt dieser Entwicklungsstufe

veranschaulicht eine Madonna in Weildorf

(Abb. 1) aus dem Anfange des XV. Jahrh.

Die geringe Zahl der schon vollständig aus-

gebildeten Motive ist hier, um zu einem ge-

wissen Reichtume der Erscheinung zu gelangen,

verdoppelt und verdreifacht. So

z. B. das sich stets in derselben

Form wiederholende Motiv der

wellenförmigen Säume des Man-

tels und des Kopftuches. Der

Oberkörper ist, im Streben, den

Kontrapost möglichst klar heraus-

zuarbeiten, ganz auf eine Seite

geneigt.

Die Schnitzarbeit ist überaus

fein und sorgfältig ausgeführt. Die

Falten mit den runden, weichen

Stegen, die stellenweise schmale

Rchrenform annehmen, wenig

tief herausgeschnitten. Das Haar

ist als Masse behandelt. Fein ge-

wellt umzieht es das Gesicht,

das aus einem anmutig geschlunge-

nen Kopftuche hervorschaut. Im

Gesichte finden sich Unterschiede

einer stofflichen Oberflächenbehandlung noch

nicht. Es zeigt sich vielmehr in den einzelnen

Teilen stets dieselbe harte, unstoffliche Auf-

fassung: Augen und Augenlider, Wangen und

Schläfe, alles trägt dieselbe Art der Behand-

lung. Zwischen der Bildung weichen Fleisches

und fester Knochen ist kein Unterschied.

Dieser künstlerischen Auffassung lag eine

vergleichende Betrachtung zwischen dem zu

schaffenden Kunstwerke und einem lebenden

Menschen, der als Modell hätte dienen können,

noch nicht zugrunde. Das Kunstwerk selbst

wird in allen seinen Formen nur als Symbol

aufgefaßt zur Vermittlung eines bestimmt

formulierten künstlerischen Eindruckes oder

Gedankens.

&Ju

jJ^^^

f/ä

ili

HRj

Abb. 2

'") Näheres bei Lüthgen, a. a. O. S. 18.

Mit der Steigerung der technischen^Fähig-

keiten ändert sich um die Mitte des XV. Jahrh.

diese Auffassung mit einem Schlage. Jetzt

beginnt die Ausbildung und Umgestaltung der

Einzelmotive auf Grund selbständiger Natur-

betrachtung. Der Künstler sucht mehr und mehr

in den Organismus des Körpers einzudringen.

Dem veränderten Wollen wird man durch

neue Formen gerecht. Die einzelnen Teile

des menschlichen Körpers werden klarer be-

obachtet und naturwahrer gebildet, derart, daß

jeder Künstler, je nach seiner Begabung, hier

auf ein einzelnes Glied des menschlichen

Körpers seine Beobachtung richtet, dort viel-

leicht der organischen Verbindung

verschiedener Körperteile nach-

geht, während er in anderen Dingen

an der überlieferten Sprache

festhält.

Diese Stufe der Entwicklung

hat gegen Ende des Jahrhunderts

ihr Ziel erreicht. Einige Statuen

in der Kirche St. Johannes Ev.

und Bapt. in Fridolfing bietet-

dafür den Beweis. Vor allen die

Gestalten des h. Georg und

Florian.6) In ihnen vereinigt

sich die ganze Anmut der be-

fangenen • Bewegung, wie sie der

gotischen Kunst zu Ende des XV.

Jahrh. eigen war. Mit der feinen

Eleganz, der die volle Bewegungs-

möglichkeit noch fehlt, verbindet

sich mit der alten Kraft sicher

stilisierter Formen ein lebendes Gefühl für die

natürlichen Funktionen des Organismus.

Zumal in dem h. Georg. Mächtig holt der

Ritter zum Schlage aus; fest umspannt seine

hoch erhobene Rechte den Schwertgriff. Eine

genaue Beobachtung der Motive des Greifens

und Fassens muß dieser Darstellung voran-

gegangen sein.7) Und dies ist das wesentliche.

Denn es beweist, daß man über die rein

symbolische Formgebung hinaus zu einer Art

Naturstudium fortgeschritten ist.

Daher ist denn auch hier zum ersten Male

eine wirkliche Oberflächenbehandlung erreicht.

Mit klarer stofflicher Unterscheidung ist das

Gesicht ausgeführt, so die weichen Partien

6) Abb. in » Kunstdenkmale des Königreichs Bayern«.

S. 2H86.

7) Lüthgen a. a. O. S. 49.