87

1909 — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 3.

88

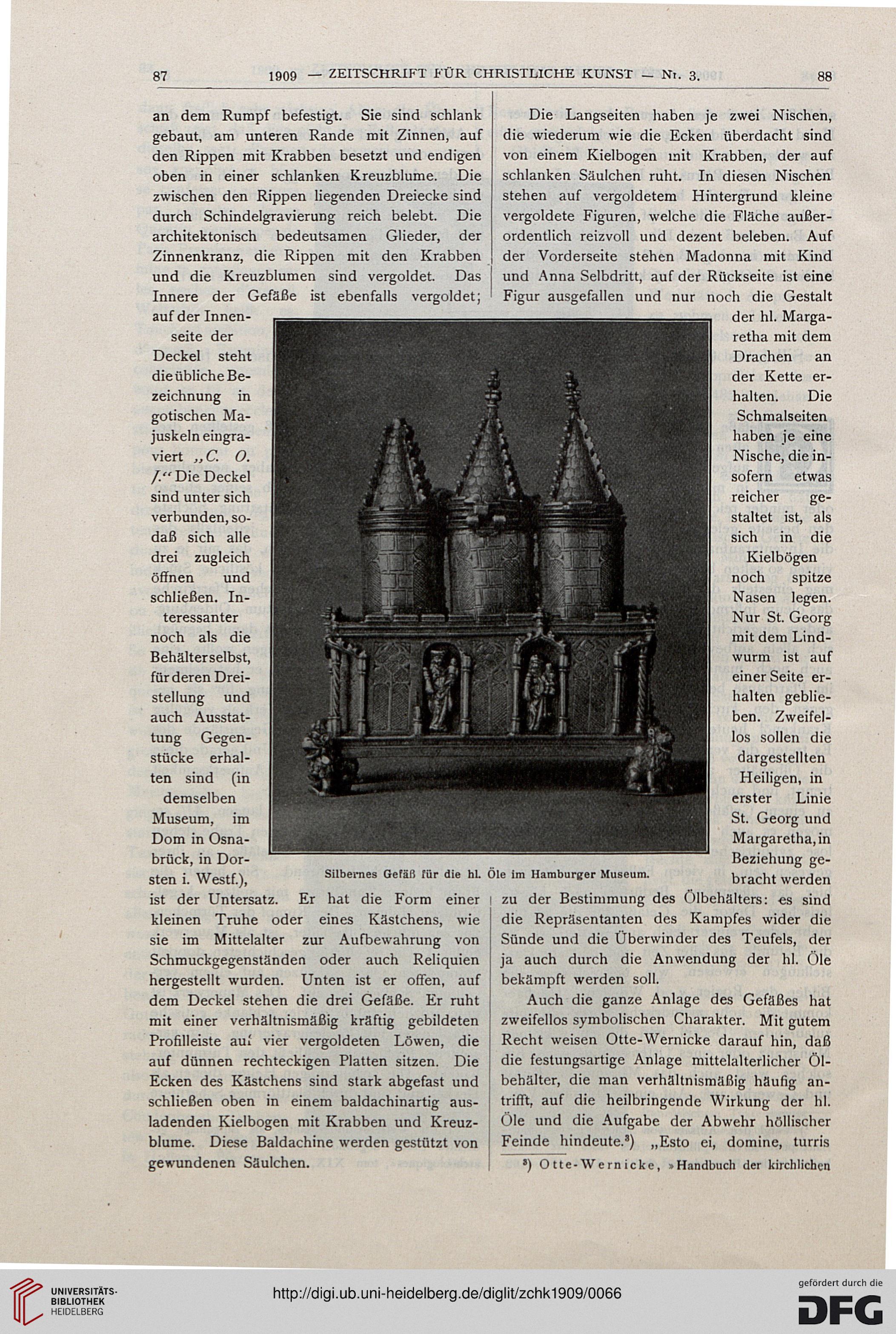

an dem Rumpf befestigt. Sie sind schlank

gebaut, am unteren Rande mit Zinnen, auf

den Rippen mit Krabben besetzt und endigen

oben in einer schlanken Kreuzblume. Die

zwischen den Rippen liegenden Dreiecke sind

durch Schindelgravierung reich belebt. Die

architektonisch bedeutsamen Glieder, der

Zinnenkranz, die Rippen mit den Krabben

und die Kreuzblumen sind vergoldet. Das

Innere der Gefäße ist ebenfalls vergoldet;

auf der Innen-

seite der

Deckel steht

die übliche Be-

zeichnung in

gotischen Ma-

juskelneingra-

viert „C. O.

/."Die Deckel

sind unter sich

verbunden, so-

daß sich alle

drei zugleich

öffnen und

schließen. In-

teressanter

noch als die

Behälterselbst,

für deren Drei-

stellung und

auch Ausstat-

tung Gegen-

stücke erhal-

ten sind (in

demselben

Museum, im

Dom in Osna-

brück, in Dor-

sten i. Westf.), Silbernes Gefäß für die hL

ist der Untersatz. Er hat die Form einer

kleinen Truhe oder eines Kästchens, wie

sie im Mittelalter zur Aufbewahrung von

Schmuckgegenständen oder auch Reliquien

hergestellt wurden. Unten ist er offen, auf

dem Deckel stehen die drei Gefäße. Er ruht

mit einer verhältnismäßig kräftig gebildeten

Profilleiste aul vier vergoldeten Löwen, die

auf dünnen rechteckigen Platten sitzen. Die

Ecken des Kästchens sind stark abgefast und

schließen oben in einem baldachinartig aus-

ladenden Kielbogen mit Krabben und Kreuz-

blume. Diese Baldachine werden gestützt von

gewundenen Säulchen.

Die Langseiten haben je zwei Nischen,

die wiederum wie die Ecken überdacht sind

von einem Kielbogen mit Krabben, der auf

schlanken Säulchen ruht. In diesen Nischen

stehen auf vergoldetem Hintergrund kleine

vergoldete Figuren, welche die Fläche außer-

ordentlich reizvoll und dezent beleben. Auf

der Vorderseite stehen Madonna mit Kind

und Anna Selbdritt, auf der Rückseite ist eine

Figur ausgefallen und nur noch die Gestalt

der hl. Marga-

retha mit dem

Drachen an

der Kette er-

halten. Die

Schmalseiten

haben je eine

Nische, die in-

sofern etwas

reicher ge-

staltet ist, als

sich in die

Kielbögen

noch spitze

Nasen legen.

Nur St. Georg

mit dem Lind-

wurm ist auf

einer Seite er-

halten geblie-

ben. Zweifel-

los sollen die

dargestellten

Heiligen, in

erster Linie

St. Georg und

Margaretha,in

Beziehung ge-

Öle im Hamburger Museum. bracht werden

I zu der Bestimmung des Ölbehälters: es sind

die Repräsentanten des Kampfes wider die

Sünde und die Überwinder des Teufels, der

ja auch durch die Anwendung der hl. Öle

bekämpft werden soll.

Auch die ganze Anlage des Gefäßes hat

zweifellos symbolischen Charakter. Mit gutem

Recht weisen Otte-Wernicke darauf hin, daß

die festungsartige Anlage mittelalterlicher Öl-

behälter, die man verhältnismäßig häufig an-

trifft, auf die heilbringende Wirkung der hl.

Öle und die Aufgabe der Abwehr höllischer

Feinde hindeute.3) „Esto ei, domine, turris

») Otte-Wernicke, »Handbuch der kirchlichen

1909 — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 3.

88

an dem Rumpf befestigt. Sie sind schlank

gebaut, am unteren Rande mit Zinnen, auf

den Rippen mit Krabben besetzt und endigen

oben in einer schlanken Kreuzblume. Die

zwischen den Rippen liegenden Dreiecke sind

durch Schindelgravierung reich belebt. Die

architektonisch bedeutsamen Glieder, der

Zinnenkranz, die Rippen mit den Krabben

und die Kreuzblumen sind vergoldet. Das

Innere der Gefäße ist ebenfalls vergoldet;

auf der Innen-

seite der

Deckel steht

die übliche Be-

zeichnung in

gotischen Ma-

juskelneingra-

viert „C. O.

/."Die Deckel

sind unter sich

verbunden, so-

daß sich alle

drei zugleich

öffnen und

schließen. In-

teressanter

noch als die

Behälterselbst,

für deren Drei-

stellung und

auch Ausstat-

tung Gegen-

stücke erhal-

ten sind (in

demselben

Museum, im

Dom in Osna-

brück, in Dor-

sten i. Westf.), Silbernes Gefäß für die hL

ist der Untersatz. Er hat die Form einer

kleinen Truhe oder eines Kästchens, wie

sie im Mittelalter zur Aufbewahrung von

Schmuckgegenständen oder auch Reliquien

hergestellt wurden. Unten ist er offen, auf

dem Deckel stehen die drei Gefäße. Er ruht

mit einer verhältnismäßig kräftig gebildeten

Profilleiste aul vier vergoldeten Löwen, die

auf dünnen rechteckigen Platten sitzen. Die

Ecken des Kästchens sind stark abgefast und

schließen oben in einem baldachinartig aus-

ladenden Kielbogen mit Krabben und Kreuz-

blume. Diese Baldachine werden gestützt von

gewundenen Säulchen.

Die Langseiten haben je zwei Nischen,

die wiederum wie die Ecken überdacht sind

von einem Kielbogen mit Krabben, der auf

schlanken Säulchen ruht. In diesen Nischen

stehen auf vergoldetem Hintergrund kleine

vergoldete Figuren, welche die Fläche außer-

ordentlich reizvoll und dezent beleben. Auf

der Vorderseite stehen Madonna mit Kind

und Anna Selbdritt, auf der Rückseite ist eine

Figur ausgefallen und nur noch die Gestalt

der hl. Marga-

retha mit dem

Drachen an

der Kette er-

halten. Die

Schmalseiten

haben je eine

Nische, die in-

sofern etwas

reicher ge-

staltet ist, als

sich in die

Kielbögen

noch spitze

Nasen legen.

Nur St. Georg

mit dem Lind-

wurm ist auf

einer Seite er-

halten geblie-

ben. Zweifel-

los sollen die

dargestellten

Heiligen, in

erster Linie

St. Georg und

Margaretha,in

Beziehung ge-

Öle im Hamburger Museum. bracht werden

I zu der Bestimmung des Ölbehälters: es sind

die Repräsentanten des Kampfes wider die

Sünde und die Überwinder des Teufels, der

ja auch durch die Anwendung der hl. Öle

bekämpft werden soll.

Auch die ganze Anlage des Gefäßes hat

zweifellos symbolischen Charakter. Mit gutem

Recht weisen Otte-Wernicke darauf hin, daß

die festungsartige Anlage mittelalterlicher Öl-

behälter, die man verhältnismäßig häufig an-

trifft, auf die heilbringende Wirkung der hl.

Öle und die Aufgabe der Abwehr höllischer

Feinde hindeute.3) „Esto ei, domine, turris

») Otte-Wernicke, »Handbuch der kirchlichen