155

1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 4.

156

Flügeln, sei es als Ganzes, angeklammert oder

angebunden worden sein, wenn man einen

brauchte.

Eine fabelhaft günstige Fügung hat es mit

sich gebracht, daß, als diese Öffnungen, deren

Verschluß schon entzwei gegangen war, ver-

mauert wurden, man die Reste nicht sauber

hinauswarf. Es fanden sich im Mörtel zwei

Sprossen , augenscheinlich von einem Glas-

fenster von gut 4'/2 : 41 , cm (2 ") Scheiben-

größe. Sie waren mit ihren schwachen Zapfen

vermutlich in senkrecht stehende, rautenförmig

profilierte Leisten eingefügt. Aber auch vom

„Glase" sollte sich ein Rest finden; es war

.Marienglas (Gipsspatj!

Das gibt es in Holstein nicht. Ob es schon

zu Lüneburg aufge-

schlossen war, ist höchst

zweifelhaft; daß es von

da für Fenster zu be-

ziehen gewesen wäre, so

gut wie undenkbar —

und daß man das kunst-

voll und erfahren zu-

sammengefügte Fenster

früh oder spät im Mittel-

alter in hiesigen Landen

gemacht hätte, ist aus-

geschlossen.

Denn das Holz ist

(nach freundlichst durch

Herrn Geh. Rat Reinke

vermittelter Untersu-

chungdes Herrn Dr.Nord-

hausen zu Kiel) Nadel-

holz, höchst wahrscheinlich von der Edel-

tanne. Die ist, wie überhaupt Nadelhölzer,

in hiesigen Landen nicht zu finden gewesen.

Die Fenster sind irgendwo im Franken-

lande, und zwar ohne Zweifel da, wo man den

Bau dieser Kirche plante und darüber zu be-

stimmen hatte, zum Behufe dieses Baues an-

gefertigt und, natürlich auf dem für diese

Gegenden allein in Betracht kommenden

Wasserwege, der von den Niederlanden na< li

der Eider, Elbe und Stör führte und den auch

Anscharbenutzt hat, hiehergebracht. Daß das

zu anderer Zeit geschehen sein könnte, als

zu der Karls, oder Ludwigs des Frommen,

ist nach allen geschichtlichen Umständen nicht

denkbar. Nach Ludwigs Zeit waren diese

Lande sich überlassen; aus sich selbst haben

sie nichts Derartiges zu irgendeiner Zeit her-

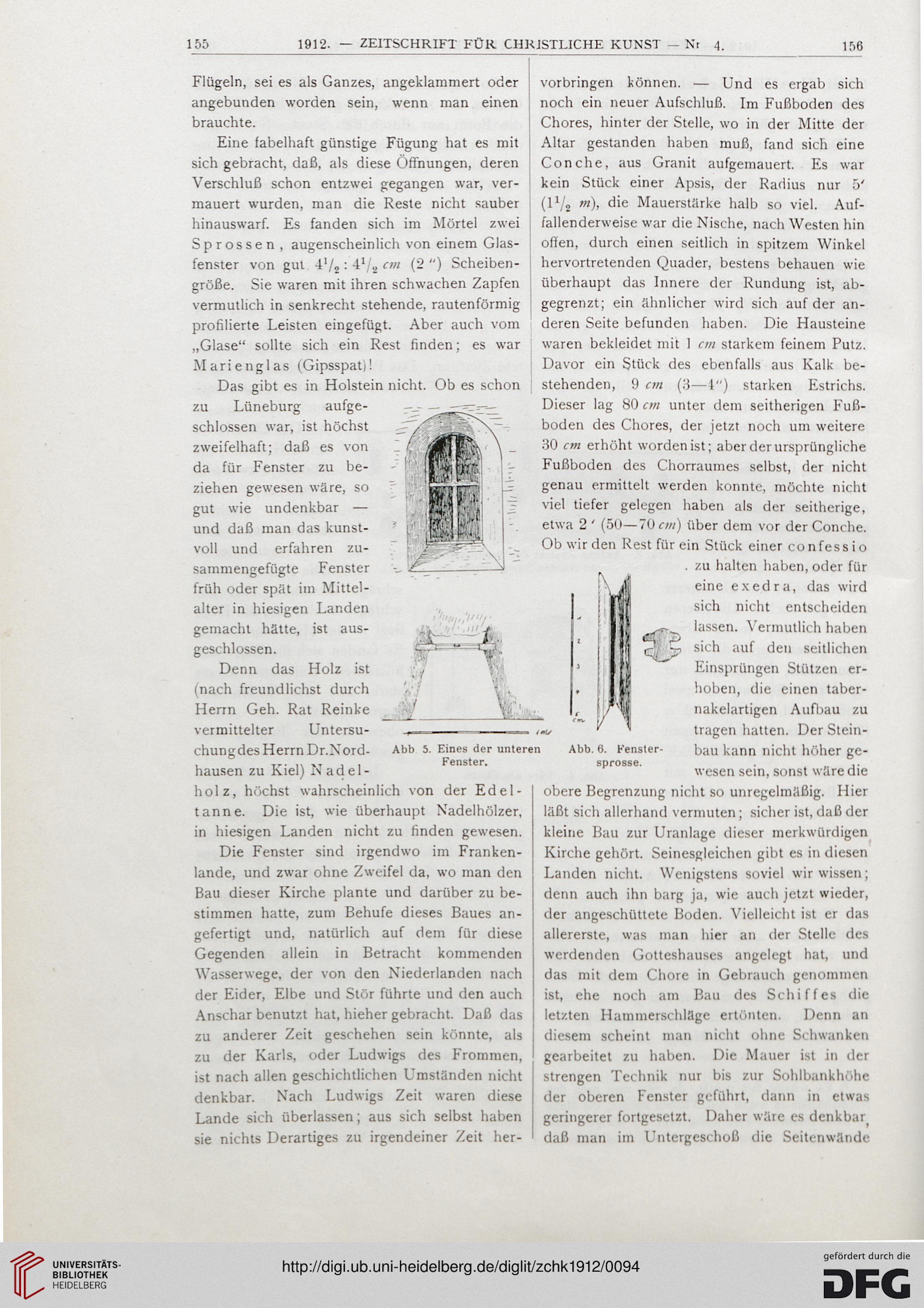

Abb 5. Eines der unteren

Fenster.

vorbringen können. — Und es ergab sich

noch ein neuer Aufschluß. Im Fußboden des

Chores, hinter der Stelle, wo in der Mitte der

Altar gestanden haben muß, fand sich eine

Conche, aus Granit aufgemauert. Es war

kein Stück einer Apsis, der Radius nur .V

(lVi m)> dle Mauerstärke halb so viel. Auf-

fallenderweise war die Nische, nach Westen hin

offen, durch einen seitlich in spitzem Winkel

hervortretenden Quader, bestens behauen wie

überhaupt das Innere der Rundung ist, ab-

gegrenzt; ein ähnlicher wird sich auf der an-

deren Seite befunden haben. Die Hausteine

waren bekleidet mit 1 cm starkem feinem Putz.

Davor ein Stück des ebenfalls aus Kalk be-

stehenden, 9 cm (3—4") starken Estrichs.

Dieser lag 80 cm unter dem seitherigen Fuß-

boden des Chores, der jetzt noch um weitere

30 cm erhöht worden ist; aber der ursprüngliche

Fußboden des Chorraumes selbst, der nicht

genau ermittelt werden konnte, möchte nicht

viel tiefer gelegen haben als der seitherige,

etwa 2 ' (50—70 cm) über dem vor der Conche.

Ob wir den Rest für ein Stück einer confessio

zu halten haben, oder für

eine e x e d r a, das wird

sich nicht entscheiden

lassen. Vermutlich haben

sich auf den seitlichen

Einsprüngen Stützen er-

hoben, die einen taber-

nakelartigen Aufbau zu

tragen hatten. Der Stein-

bau kann nicht höher ge-

wesen sein, sonst wäre die

obere Begrenzung nicht so unregelmäßig. Hier

läßt sich allerhand vermuten ; sicher ist, daß der

kleine Bau zur Uranlage dieser merkwürdigen

Kirche gehört. Seinesgleichen gibt es in diesen

Landen nicht. Wenigstens soviel wir wi

denn auch ihn barg ja, wie au< h jetzt wieder,

der angeschüttete Boden, Vielleicht ist er das

allererste, was man hier an der Stelle dei

werdenden Gotteshauses angelegt hat, und

das mit dem Chore in Gebrauch genommen

ist, ehe noch am Bau des Schiffet die

letzten Ilammers< hläge ertönten. Denn an

m scheint man nicht ohne Schwanken

gearbeitet zu haben. Die Mauei ist in dei

strengen Technik nur bis zur Sohlbankhöhe

der oberen Fenstei geführt, dann in etwas

geringerer fortgesetzt, Daher wäre es denkbar

d.ii'i man im Untergeschoß die Seitenwände

cf £>

Abb. 6. Kenster-

sprosse.

1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 4.

156

Flügeln, sei es als Ganzes, angeklammert oder

angebunden worden sein, wenn man einen

brauchte.

Eine fabelhaft günstige Fügung hat es mit

sich gebracht, daß, als diese Öffnungen, deren

Verschluß schon entzwei gegangen war, ver-

mauert wurden, man die Reste nicht sauber

hinauswarf. Es fanden sich im Mörtel zwei

Sprossen , augenscheinlich von einem Glas-

fenster von gut 4'/2 : 41 , cm (2 ") Scheiben-

größe. Sie waren mit ihren schwachen Zapfen

vermutlich in senkrecht stehende, rautenförmig

profilierte Leisten eingefügt. Aber auch vom

„Glase" sollte sich ein Rest finden; es war

.Marienglas (Gipsspatj!

Das gibt es in Holstein nicht. Ob es schon

zu Lüneburg aufge-

schlossen war, ist höchst

zweifelhaft; daß es von

da für Fenster zu be-

ziehen gewesen wäre, so

gut wie undenkbar —

und daß man das kunst-

voll und erfahren zu-

sammengefügte Fenster

früh oder spät im Mittel-

alter in hiesigen Landen

gemacht hätte, ist aus-

geschlossen.

Denn das Holz ist

(nach freundlichst durch

Herrn Geh. Rat Reinke

vermittelter Untersu-

chungdes Herrn Dr.Nord-

hausen zu Kiel) Nadel-

holz, höchst wahrscheinlich von der Edel-

tanne. Die ist, wie überhaupt Nadelhölzer,

in hiesigen Landen nicht zu finden gewesen.

Die Fenster sind irgendwo im Franken-

lande, und zwar ohne Zweifel da, wo man den

Bau dieser Kirche plante und darüber zu be-

stimmen hatte, zum Behufe dieses Baues an-

gefertigt und, natürlich auf dem für diese

Gegenden allein in Betracht kommenden

Wasserwege, der von den Niederlanden na< li

der Eider, Elbe und Stör führte und den auch

Anscharbenutzt hat, hiehergebracht. Daß das

zu anderer Zeit geschehen sein könnte, als

zu der Karls, oder Ludwigs des Frommen,

ist nach allen geschichtlichen Umständen nicht

denkbar. Nach Ludwigs Zeit waren diese

Lande sich überlassen; aus sich selbst haben

sie nichts Derartiges zu irgendeiner Zeit her-

Abb 5. Eines der unteren

Fenster.

vorbringen können. — Und es ergab sich

noch ein neuer Aufschluß. Im Fußboden des

Chores, hinter der Stelle, wo in der Mitte der

Altar gestanden haben muß, fand sich eine

Conche, aus Granit aufgemauert. Es war

kein Stück einer Apsis, der Radius nur .V

(lVi m)> dle Mauerstärke halb so viel. Auf-

fallenderweise war die Nische, nach Westen hin

offen, durch einen seitlich in spitzem Winkel

hervortretenden Quader, bestens behauen wie

überhaupt das Innere der Rundung ist, ab-

gegrenzt; ein ähnlicher wird sich auf der an-

deren Seite befunden haben. Die Hausteine

waren bekleidet mit 1 cm starkem feinem Putz.

Davor ein Stück des ebenfalls aus Kalk be-

stehenden, 9 cm (3—4") starken Estrichs.

Dieser lag 80 cm unter dem seitherigen Fuß-

boden des Chores, der jetzt noch um weitere

30 cm erhöht worden ist; aber der ursprüngliche

Fußboden des Chorraumes selbst, der nicht

genau ermittelt werden konnte, möchte nicht

viel tiefer gelegen haben als der seitherige,

etwa 2 ' (50—70 cm) über dem vor der Conche.

Ob wir den Rest für ein Stück einer confessio

zu halten haben, oder für

eine e x e d r a, das wird

sich nicht entscheiden

lassen. Vermutlich haben

sich auf den seitlichen

Einsprüngen Stützen er-

hoben, die einen taber-

nakelartigen Aufbau zu

tragen hatten. Der Stein-

bau kann nicht höher ge-

wesen sein, sonst wäre die

obere Begrenzung nicht so unregelmäßig. Hier

läßt sich allerhand vermuten ; sicher ist, daß der

kleine Bau zur Uranlage dieser merkwürdigen

Kirche gehört. Seinesgleichen gibt es in diesen

Landen nicht. Wenigstens soviel wir wi

denn auch ihn barg ja, wie au< h jetzt wieder,

der angeschüttete Boden, Vielleicht ist er das

allererste, was man hier an der Stelle dei

werdenden Gotteshauses angelegt hat, und

das mit dem Chore in Gebrauch genommen

ist, ehe noch am Bau des Schiffet die

letzten Ilammers< hläge ertönten. Denn an

m scheint man nicht ohne Schwanken

gearbeitet zu haben. Die Mauei ist in dei

strengen Technik nur bis zur Sohlbankhöhe

der oberen Fenstei geführt, dann in etwas

geringerer fortgesetzt, Daher wäre es denkbar

d.ii'i man im Untergeschoß die Seitenwände

cf £>

Abb. 6. Kenster-

sprosse.