309

1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 9.

310

jede Spur, einige gebogene Linien unterhalb

der Stadt dürften Reste der Wellen sein, die

Stadt ist Ninive.

Von Farben sind, soweit der schlechte Erhal-

tungszustand der Bilder über diese überhaupt

noch ein Urteil zuläßt, zu unterscheiden: schwarz,

weiß, gelb, grün, hellrot, dunkelrot und braun.

Die Zeichnung ist flüchtig, skizzenhaft, in

der Qualität mit der der gleichzeitigen Minia-

turen nicht zu vergleichen. Dennoch erinnern

unsere Wandbilder in mancher Art an letztere.

die Zeit um 1225 datiert und von ihm in

seiner „Thüringisch-sächsischen Malerschule"

(p. 17 und öfter) beschrieben wird. Der eine

der zur Anbetung des Kindes herbeieilenden

Hirten erinnert in seiner unbehilflichen Hal-

tung an eine entsprechende Figur in dem

Gebetbuche der hl. Elisabeth in Cividale. Die

Gröninger Malereien sind nur wenig älter (schon

wegen der erst seit 1215 allgemein eingeführten

Juden,hüte). Die eben erwähnten Ähnlichkeiten

erklären indes sich als Erscheinungen von typi-

Uta

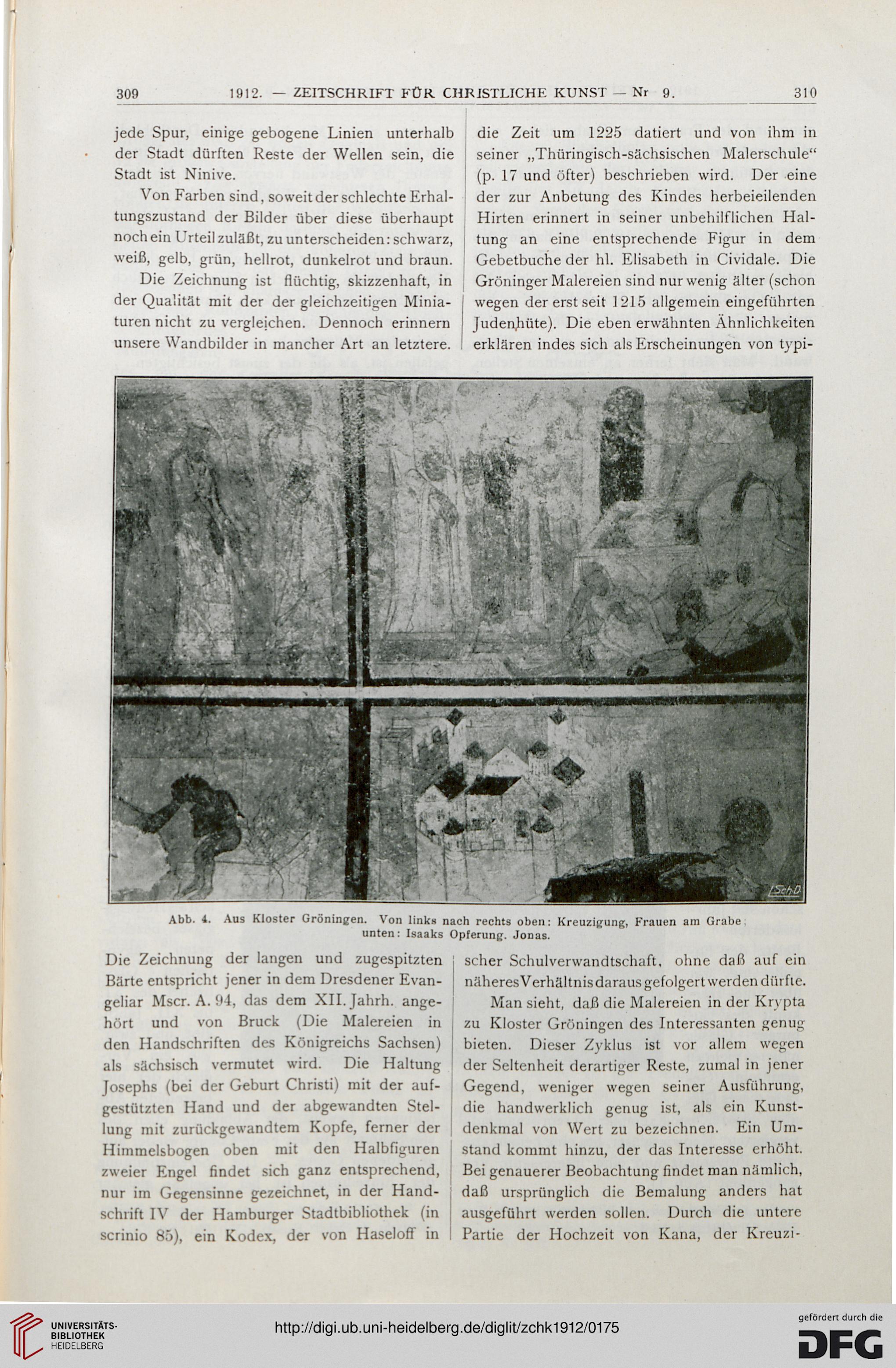

Abb. i. Aus Kloster Groningen. Von links nach rechts oben: Kreuzigung, Frauen am Grabe

unten: Isaaks Opferung. Jonas.

Die Zeichnung der langen und zugespitzten

Barte entspricht jener in dem Dresdener Evan-

geliar Mscr. A. 94, das dem XILJahrh. ange-

hurt und von Brück (Die Malereien in

den Handschriften des Königreichs Sachsen)

als sächsisch vermutet wird. Die Haltung

Josephs (bei der Geburt Christi) mit der auf-

gestützten Hand und der abgewandten Stel-

lung mit zurückgewandtem Kopfe, ferner der

Himmelsbogen oben mit den Halbfiguren

zweier Engel findet sich ganz entsprechend,

nur im Gegensinne gezeichnet, in der Hand-

schrift IV der Hamburger Stadtbibliothek (in

scrinio M.">), ein Kodex, der von Haseloff in

scher Schulverwandtschaft, ohne daß auf ein

näheres Verhältnis daraus gefolgert werden dürfte.

Man sieht, daß die Malereien in der Krypta

zu Kloster Groningen des Interessanten genug

bieten. Dieser Zyklus ist vor allem wegen

der Seltenheit derartiger Reste, zumal in jener

Gegend, weniger wegen seiner Ausführung,

die handwerklich genug ist, als ein Kunst-

denkmal von Wert zu bezeichnen. Ein Um-

stand kommt hinzu, der das Interesse erhöht.

Bei genauerer Beobachtung findet man nämlich,

daß ursprünglich die Bemalung anders hat

ausgeführt werden sollen. Durch die untere

Partie der Hochzeit von Kana, der Kreuzi-

1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 9.

310

jede Spur, einige gebogene Linien unterhalb

der Stadt dürften Reste der Wellen sein, die

Stadt ist Ninive.

Von Farben sind, soweit der schlechte Erhal-

tungszustand der Bilder über diese überhaupt

noch ein Urteil zuläßt, zu unterscheiden: schwarz,

weiß, gelb, grün, hellrot, dunkelrot und braun.

Die Zeichnung ist flüchtig, skizzenhaft, in

der Qualität mit der der gleichzeitigen Minia-

turen nicht zu vergleichen. Dennoch erinnern

unsere Wandbilder in mancher Art an letztere.

die Zeit um 1225 datiert und von ihm in

seiner „Thüringisch-sächsischen Malerschule"

(p. 17 und öfter) beschrieben wird. Der eine

der zur Anbetung des Kindes herbeieilenden

Hirten erinnert in seiner unbehilflichen Hal-

tung an eine entsprechende Figur in dem

Gebetbuche der hl. Elisabeth in Cividale. Die

Gröninger Malereien sind nur wenig älter (schon

wegen der erst seit 1215 allgemein eingeführten

Juden,hüte). Die eben erwähnten Ähnlichkeiten

erklären indes sich als Erscheinungen von typi-

Uta

Abb. i. Aus Kloster Groningen. Von links nach rechts oben: Kreuzigung, Frauen am Grabe

unten: Isaaks Opferung. Jonas.

Die Zeichnung der langen und zugespitzten

Barte entspricht jener in dem Dresdener Evan-

geliar Mscr. A. 94, das dem XILJahrh. ange-

hurt und von Brück (Die Malereien in

den Handschriften des Königreichs Sachsen)

als sächsisch vermutet wird. Die Haltung

Josephs (bei der Geburt Christi) mit der auf-

gestützten Hand und der abgewandten Stel-

lung mit zurückgewandtem Kopfe, ferner der

Himmelsbogen oben mit den Halbfiguren

zweier Engel findet sich ganz entsprechend,

nur im Gegensinne gezeichnet, in der Hand-

schrift IV der Hamburger Stadtbibliothek (in

scrinio M.">), ein Kodex, der von Haseloff in

scher Schulverwandtschaft, ohne daß auf ein

näheres Verhältnis daraus gefolgert werden dürfte.

Man sieht, daß die Malereien in der Krypta

zu Kloster Groningen des Interessanten genug

bieten. Dieser Zyklus ist vor allem wegen

der Seltenheit derartiger Reste, zumal in jener

Gegend, weniger wegen seiner Ausführung,

die handwerklich genug ist, als ein Kunst-

denkmal von Wert zu bezeichnen. Ein Um-

stand kommt hinzu, der das Interesse erhöht.

Bei genauerer Beobachtung findet man nämlich,

daß ursprünglich die Bemalung anders hat

ausgeführt werden sollen. Durch die untere

Partie der Hochzeit von Kana, der Kreuzi-