325

1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 10.

326

das X. Jahrh., vornehmlich in der Reichenau

und in Trier. Auch stilistisch weisen die

getriebenen Evangelistens\ mbole in Emmerich

auf diese Zeit. Sie zeigen nichts mehr von

der starren Gedrungenheit, wie man sie bei

den Tieren in Conques sieht.. Vielmehr sind

sie gewissermaßen stilisiert, die Tiere sind in

ihrer charakteristischen Eigenart erfaßt, jedoch

letzteren stammen aus der Regensburger

Emmeranschule).

Aus allen diesen Gründen dürfte es kaum

möglich sein, die Vorderseite der Arche vor

Mitte des X. Jahrh. anzusetzen. Wie verhält

es sich nun. mit den Darstellungen in Schmelz-

firnis auf der Rückseite ? Bei den vielfachen

Umarbeitungen der Arche wäre es nicht aus-

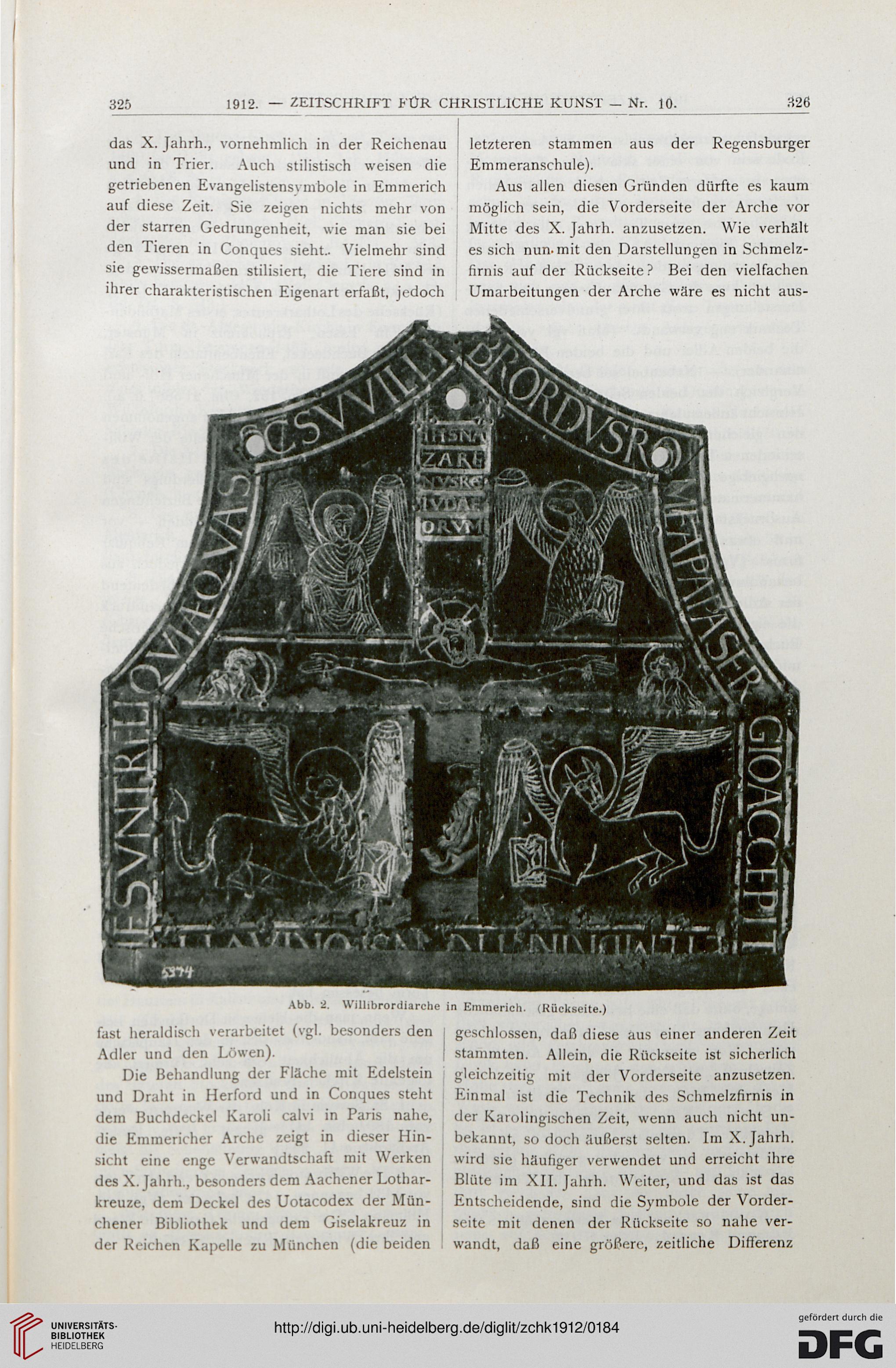

Abb. 2. Willibrordiarche

fast heraldisch verarbeitet (vgl. besonders den

Adler und den Löwen).

Die Behandlung der Fläche mit Edelstein

und Draht in Herford und in Conques steht

dem Buchdeckel Karoli calvi in Paris nahe,

die Emmericher Arche zeigt in dieser Hin-

si< ht eine enge Verwandtschaft mit Werken

des X. Jahrh., besonders dem Aachener Lothar- !

kreuze, dem Deckel des Uotacodex der Mün-

chener Bibliothek und dem Giselakreuz in

der Reichen Kapelle zu München (die beiden

in Emmerich. (Rückseite.)

geschlossen, daß diese aus einer anderen Zeit

stammten. Allein, die Rückseite ist sicherlich

gleichzeitig mit der Vorderseite anzusetzen.

Einmal ist die Technik des Schmelzfirnis in

der Karolingischen Zeit, wenn auch nicht un-

bekannt, so doch äußerst selten. Im X. Jahrh.

wird sie häufiger verwendet und erreicht ihre

Blüte im XII. Jahrh. Weiter, und das ist das

Entscheidende, sind die Symbole der Vorder-

seite mit denen der Rückseite so nahe ver-

wandt, daß eine größere, zeitliche Differenz

1912. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 10.

326

das X. Jahrh., vornehmlich in der Reichenau

und in Trier. Auch stilistisch weisen die

getriebenen Evangelistens\ mbole in Emmerich

auf diese Zeit. Sie zeigen nichts mehr von

der starren Gedrungenheit, wie man sie bei

den Tieren in Conques sieht.. Vielmehr sind

sie gewissermaßen stilisiert, die Tiere sind in

ihrer charakteristischen Eigenart erfaßt, jedoch

letzteren stammen aus der Regensburger

Emmeranschule).

Aus allen diesen Gründen dürfte es kaum

möglich sein, die Vorderseite der Arche vor

Mitte des X. Jahrh. anzusetzen. Wie verhält

es sich nun. mit den Darstellungen in Schmelz-

firnis auf der Rückseite ? Bei den vielfachen

Umarbeitungen der Arche wäre es nicht aus-

Abb. 2. Willibrordiarche

fast heraldisch verarbeitet (vgl. besonders den

Adler und den Löwen).

Die Behandlung der Fläche mit Edelstein

und Draht in Herford und in Conques steht

dem Buchdeckel Karoli calvi in Paris nahe,

die Emmericher Arche zeigt in dieser Hin-

si< ht eine enge Verwandtschaft mit Werken

des X. Jahrh., besonders dem Aachener Lothar- !

kreuze, dem Deckel des Uotacodex der Mün-

chener Bibliothek und dem Giselakreuz in

der Reichen Kapelle zu München (die beiden

in Emmerich. (Rückseite.)

geschlossen, daß diese aus einer anderen Zeit

stammten. Allein, die Rückseite ist sicherlich

gleichzeitig mit der Vorderseite anzusetzen.

Einmal ist die Technik des Schmelzfirnis in

der Karolingischen Zeit, wenn auch nicht un-

bekannt, so doch äußerst selten. Im X. Jahrh.

wird sie häufiger verwendet und erreicht ihre

Blüte im XII. Jahrh. Weiter, und das ist das

Entscheidende, sind die Symbole der Vorder-

seite mit denen der Rückseite so nahe ver-

wandt, daß eine größere, zeitliche Differenz