1. HEFT

21

DR. POST, ZEUGHAUS-ERWERBUNGEN SEIT 1912

herausspringendem Sehschlitz und ausladendem

Nacken entspricht schon ganz der geläufigen und

auch im Zeughaus vertretenen Gestalt des deut-

schen Stechhelms in der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts. Indefs dieangesetztenßrust-undRücken-

platten deuten darauf, dafs er jenem früheren

Stadium noch nicht fernsteht, in dem zwischen dem

alten Topfhelm und der Rumpfpanzerung des

Plattenharnisches durch Zwischenglieder eine Ver-

bindung hergestellt wurde. Auch die Schlichtheit

der äufseren Gestalt, die als einzige künstlerische

Belebung drei wuchtige geschmiedete Kehlungen

ganze naive, man “■'"'■»-W

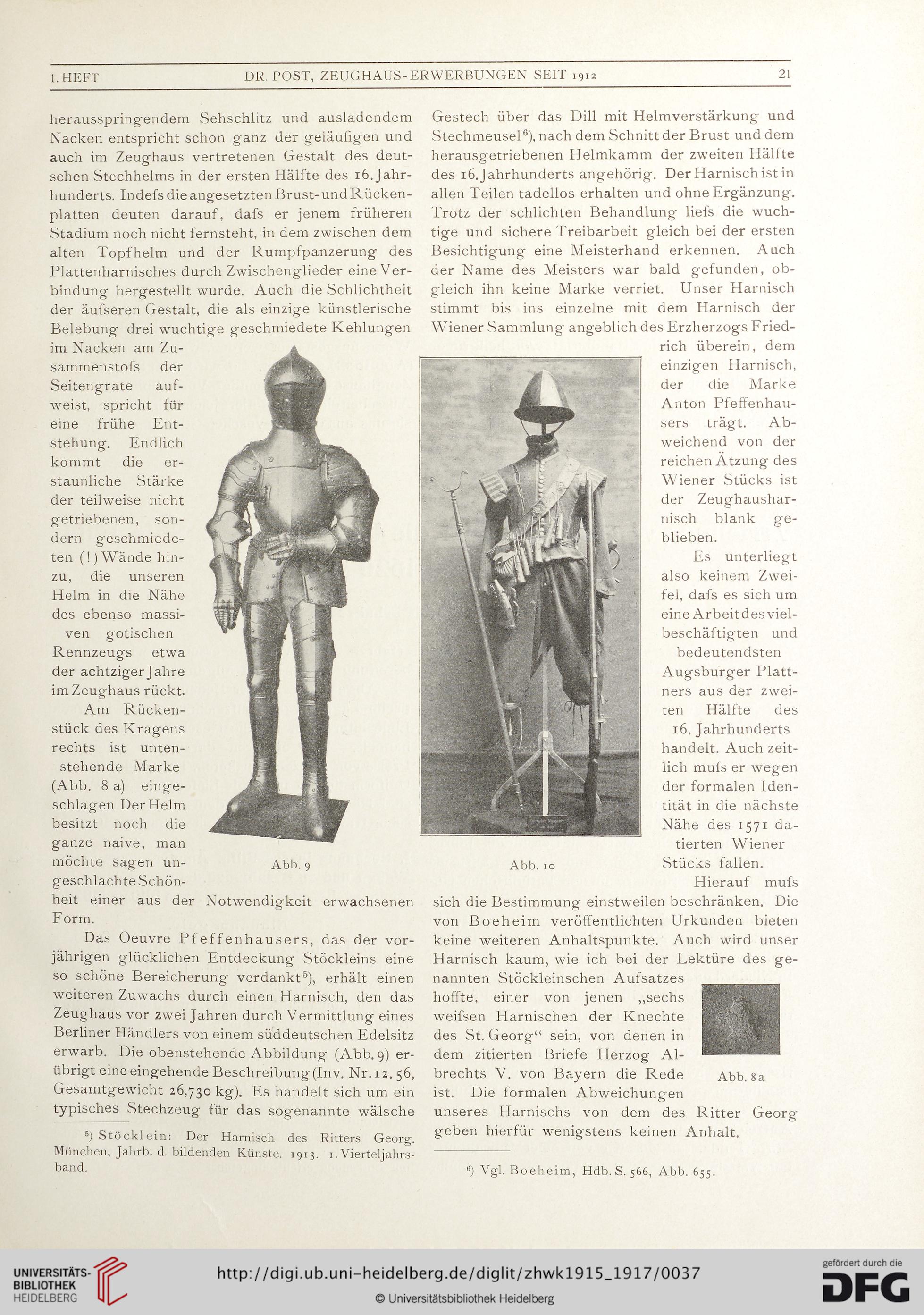

möchte sagen un- Abb. 9

geschlachte Schön-

heit einer aus der Notwendigkeit erwachsenen

Form.

Das Oeuvre Pfeffenhausers, das der vor-

jährigen glücklichen Entdeckung Stöckleins eine

so schöne Bereicherung verdankt5), erhält einen

weiteren Zuwachs durch einen Harnisch, den das

Zeughaus vor zwei Jahren durch Vermittlung eines

Berliner Händlers von einem süddeutschen Edelsitz

erwarb. Die obenstehende Abbildung (Abb. 9) er-

übrigt eine eingehende Beschreibung (In v. Nr. 12. 56,

Gesamtgewicht 26,730 kg). Es handelt sich um ein

typisches Stechzeug für das sogenannte wälsche

5) Stöcklein: Der Harnisch des Ritters Georg.

München, Jahrb. d. bildenden Künste. 1913. 1. Vierteljahrs-

band.

Gestech über das Dill mit Helmverstärkung und

Stechmeusel6), nach dem Schnitt der Brust und dem

herausgetriebenen Helmkamm der zweiten Plälfte

des 16. Jahrhunderts angehörig. Der Harnisch ist in

allen Teilen tadellos erhalten und ohne Ergänzung.

Trotz der schlichten Behandlung liefs die wuch-

tige und sichere Treibarbeit gleich bei der ersten

Besichtigung eine Meisterhand erkennen. Auch

der Name des Meisters war bald gefunden, ob-

gleich ihn keine Marke verriet. Unser Harnisch

stimmt bis ins einzelne mit dem Harnisch der

Wierier Sammlung angeblich des Erzherzogs Fried-

rich überein, dem

einzigen Harnisch,

der die Marke

Anton Pfeffenhau-

sers trägt. Ab-

weichend von der

reichen Atzung des

Wiener Stücks ist

der Zeughaushar-

nisch blank ge-

blieben.

Es unterliegt

also keinem Zwei-

fel, dafs es sich um

eine Arbeitdes viel-

beschäftigten und

bedeutendsten

Augsburger Platt-

ners aus der zwei-

ten Hälfte des

16. Jahrhunderts

handelt. Auch zeit-

lich mufs er wegen

der formalen Iden-

tität in die nächste

Nähe des 1571 da-

tierten Wiener

Stücks fallen.

Hierauf mufs

sich die Bestimmung einstweilen beschränken. Die

von Boeheim veröffentlichten Urkunden bieten

keine weiteren Anhaltspunkte. Auch wird unser

Harnisch kaum, wie ich bei der Lektüre des ge-

nannten Stöckleinschen Aufsatzes

hoffte, einer von jenen „sechs

weifsen Harnischen der Knechte

des St. Georg“ sein, von denen in

dem zitierten Briefe Herzog Al-

brechts V. von Bayern die Rede

ist. Die formalen Abweichungen

unseres Harnischs von dem des Ritter

Abb. 10

Abb. 8 a

geben hierfür wenigstens keinen Anhalt.

Georg

6) Vgl. Boeheim, Hdb. S. 566, Abb. 655.

21

DR. POST, ZEUGHAUS-ERWERBUNGEN SEIT 1912

herausspringendem Sehschlitz und ausladendem

Nacken entspricht schon ganz der geläufigen und

auch im Zeughaus vertretenen Gestalt des deut-

schen Stechhelms in der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts. Indefs dieangesetztenßrust-undRücken-

platten deuten darauf, dafs er jenem früheren

Stadium noch nicht fernsteht, in dem zwischen dem

alten Topfhelm und der Rumpfpanzerung des

Plattenharnisches durch Zwischenglieder eine Ver-

bindung hergestellt wurde. Auch die Schlichtheit

der äufseren Gestalt, die als einzige künstlerische

Belebung drei wuchtige geschmiedete Kehlungen

ganze naive, man “■'"'■»-W

möchte sagen un- Abb. 9

geschlachte Schön-

heit einer aus der Notwendigkeit erwachsenen

Form.

Das Oeuvre Pfeffenhausers, das der vor-

jährigen glücklichen Entdeckung Stöckleins eine

so schöne Bereicherung verdankt5), erhält einen

weiteren Zuwachs durch einen Harnisch, den das

Zeughaus vor zwei Jahren durch Vermittlung eines

Berliner Händlers von einem süddeutschen Edelsitz

erwarb. Die obenstehende Abbildung (Abb. 9) er-

übrigt eine eingehende Beschreibung (In v. Nr. 12. 56,

Gesamtgewicht 26,730 kg). Es handelt sich um ein

typisches Stechzeug für das sogenannte wälsche

5) Stöcklein: Der Harnisch des Ritters Georg.

München, Jahrb. d. bildenden Künste. 1913. 1. Vierteljahrs-

band.

Gestech über das Dill mit Helmverstärkung und

Stechmeusel6), nach dem Schnitt der Brust und dem

herausgetriebenen Helmkamm der zweiten Plälfte

des 16. Jahrhunderts angehörig. Der Harnisch ist in

allen Teilen tadellos erhalten und ohne Ergänzung.

Trotz der schlichten Behandlung liefs die wuch-

tige und sichere Treibarbeit gleich bei der ersten

Besichtigung eine Meisterhand erkennen. Auch

der Name des Meisters war bald gefunden, ob-

gleich ihn keine Marke verriet. Unser Harnisch

stimmt bis ins einzelne mit dem Harnisch der

Wierier Sammlung angeblich des Erzherzogs Fried-

rich überein, dem

einzigen Harnisch,

der die Marke

Anton Pfeffenhau-

sers trägt. Ab-

weichend von der

reichen Atzung des

Wiener Stücks ist

der Zeughaushar-

nisch blank ge-

blieben.

Es unterliegt

also keinem Zwei-

fel, dafs es sich um

eine Arbeitdes viel-

beschäftigten und

bedeutendsten

Augsburger Platt-

ners aus der zwei-

ten Hälfte des

16. Jahrhunderts

handelt. Auch zeit-

lich mufs er wegen

der formalen Iden-

tität in die nächste

Nähe des 1571 da-

tierten Wiener

Stücks fallen.

Hierauf mufs

sich die Bestimmung einstweilen beschränken. Die

von Boeheim veröffentlichten Urkunden bieten

keine weiteren Anhaltspunkte. Auch wird unser

Harnisch kaum, wie ich bei der Lektüre des ge-

nannten Stöckleinschen Aufsatzes

hoffte, einer von jenen „sechs

weifsen Harnischen der Knechte

des St. Georg“ sein, von denen in

dem zitierten Briefe Herzog Al-

brechts V. von Bayern die Rede

ist. Die formalen Abweichungen

unseres Harnischs von dem des Ritter

Abb. 10

Abb. 8 a

geben hierfür wenigstens keinen Anhalt.

Georg

6) Vgl. Boeheim, Hdb. S. 566, Abb. 655.