4. HEFT

WILHELM ERBEN, BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES GESCHÜTZWESENS

93

liehen31); endlich eins auf einem Turm der eben

von den Kaiserlichen eingenommenen Stadt Sa-

lerno32). Im Gegensatz zu der merkwürdigen

Zurückhaltung, welche die Zeichner anderer mittel-

alterlicher Bilderhandschriften auf artilleristischem

Gebiet geübt haben, treffen wir also hier eine reich-

haltige Reihe von höchst schätzenswerten Geschütz-

bildern.

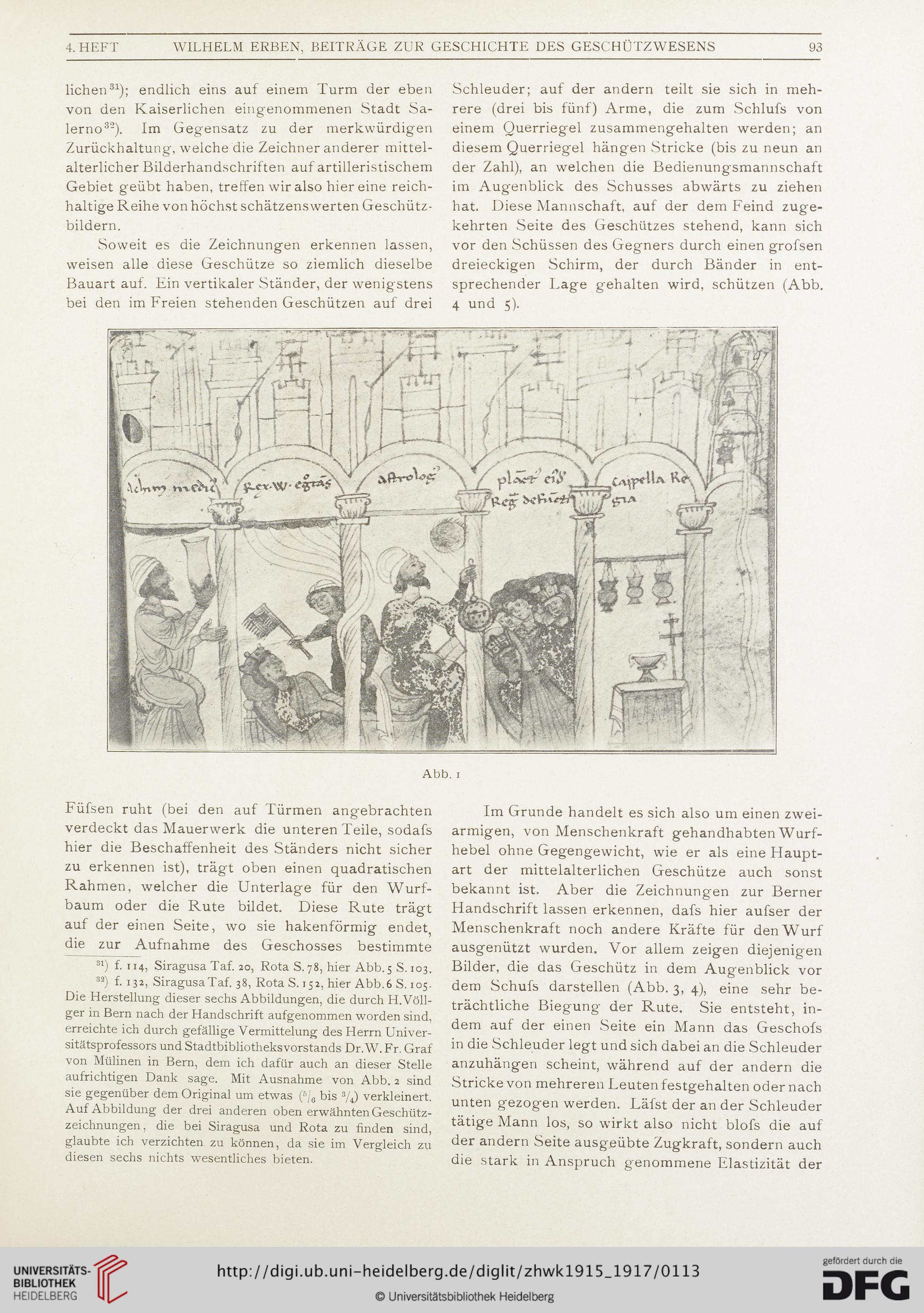

Soweit es die Zeichnungen erkennen lassen,

weisen alle diese Geschütze so ziemlich dieselbe

Bauart auf. Ein vertikaler Ständer, der wenigstens

bei den im Freien stehenden Geschützen auf drei

Schleuder; auf der andern teilt sie sich in meh-

rere (drei bis fünf) Arme, die zum Schlufs von

einem Querriegel zusammengehalten werden; an

diesem Querriegel hängen Stricke (bis zu neun an

der Zahl), an welchen die Bedienungsmannschaft

im Augenblick des Schusses abwärts zu ziehen

hat. Diese Mannschaft, auf der dem Feind zuge-

kehrten Seite des Geschützes stehend, kann sich

vor den Schüssen des Gegners durch einen grofsen

dreieckigen Schirm, der durch Bänder in ent-

sprechender Tage gehalten wird, schützen (Abb.

4 und 5).

Abb. i

Füfsen ruht (bei den auf Türmen angebrachten

verdeckt das Mauerwerk die unteren Teile, sodafs

hier die Beschaffenheit des Ständers nicht sicher

zu erkennen ist), trägt oben einen quadratischen

Rahmen, welcher die Unterlage für den Wurf-

baum oder die Rute bildet. Diese Rute trägt

auf der einen Seite, wo sie hakenförmig endet,

die zur Aufnahme des Geschosses bestimmte

31) f. 114, SiragusaTaf. 20, Rota S. 78, hier Abb. 5 S. 103.

32) f. 132, SiragusaTaf. 38, Rota S. 152, hier Abb.6 S. 105.

Die Herstellung dieser sechs Abbildungen, die durch H.Völl-

ger in Bern nach der Handschrift aufgenommen worden sind,

erreichte ich durch gefällige Vermittelung des Herrn Univer-

sitätsprofessors und Stadtbibliotheksvorstands Dr.W. Fr. Graf

von Mülinen in Bern, dem ich dafür auch an dieser Stelle

aufrichtigen Dank sage. Mit Ausnahme von Abb. 2 sind

sie gegenüber dem Original um etwas (6/0 bis 3/4) verkleinert.

Auf Abbildung der drei anderen oben erwähnten Geschütz-

zeichnungen, die bei Siragusa und Rota zu finden sind,

glaubte ich verzichten zu können, da sie im Vergleich zu

diesen sechs nichts wesentliches bieten.

Im Grunde handelt es sich also um einen zwei-

armigen, von Menschenkraft gehandhabten Wurf-

hebel ohne Gegengewicht, wie er als eine Haupt-

art der mittelalterlichen Geschütze auch sonst

bekannt ist. Aber die Zeichnungen zur Berner

Handschrift lassen erkennen, dafs hier aufser der

Menschenkraft noch andere Kräfte für den Wurf

ausgenützt wurden. Vor allem zeigen diejenigen

Bilder, die das Geschütz in dem Augenblick vor

dem Schufs darstellen (Abb. 3, 4), eine sehr be-

trächtliche Biegung der Rute. Sie entsteht, in-

dem auf der einen Seite ein Mann das Geschofs

in die Schleuder legt und sich dabei an die Schleuder

anzuhängen scheint, während auf der andern die

Stricke von mehreren Leuten festgehalten oder nach

unten gezogen werden. Läfst der an der Schleuder

tätige Mann los, so wirkt also nicht blofs die auf

der andern Seite ausgeübte Zugkraft, sondern auch

die stark in Anspruch genommene Elastizität der

WILHELM ERBEN, BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES GESCHÜTZWESENS

93

liehen31); endlich eins auf einem Turm der eben

von den Kaiserlichen eingenommenen Stadt Sa-

lerno32). Im Gegensatz zu der merkwürdigen

Zurückhaltung, welche die Zeichner anderer mittel-

alterlicher Bilderhandschriften auf artilleristischem

Gebiet geübt haben, treffen wir also hier eine reich-

haltige Reihe von höchst schätzenswerten Geschütz-

bildern.

Soweit es die Zeichnungen erkennen lassen,

weisen alle diese Geschütze so ziemlich dieselbe

Bauart auf. Ein vertikaler Ständer, der wenigstens

bei den im Freien stehenden Geschützen auf drei

Schleuder; auf der andern teilt sie sich in meh-

rere (drei bis fünf) Arme, die zum Schlufs von

einem Querriegel zusammengehalten werden; an

diesem Querriegel hängen Stricke (bis zu neun an

der Zahl), an welchen die Bedienungsmannschaft

im Augenblick des Schusses abwärts zu ziehen

hat. Diese Mannschaft, auf der dem Feind zuge-

kehrten Seite des Geschützes stehend, kann sich

vor den Schüssen des Gegners durch einen grofsen

dreieckigen Schirm, der durch Bänder in ent-

sprechender Tage gehalten wird, schützen (Abb.

4 und 5).

Abb. i

Füfsen ruht (bei den auf Türmen angebrachten

verdeckt das Mauerwerk die unteren Teile, sodafs

hier die Beschaffenheit des Ständers nicht sicher

zu erkennen ist), trägt oben einen quadratischen

Rahmen, welcher die Unterlage für den Wurf-

baum oder die Rute bildet. Diese Rute trägt

auf der einen Seite, wo sie hakenförmig endet,

die zur Aufnahme des Geschosses bestimmte

31) f. 114, SiragusaTaf. 20, Rota S. 78, hier Abb. 5 S. 103.

32) f. 132, SiragusaTaf. 38, Rota S. 152, hier Abb.6 S. 105.

Die Herstellung dieser sechs Abbildungen, die durch H.Völl-

ger in Bern nach der Handschrift aufgenommen worden sind,

erreichte ich durch gefällige Vermittelung des Herrn Univer-

sitätsprofessors und Stadtbibliotheksvorstands Dr.W. Fr. Graf

von Mülinen in Bern, dem ich dafür auch an dieser Stelle

aufrichtigen Dank sage. Mit Ausnahme von Abb. 2 sind

sie gegenüber dem Original um etwas (6/0 bis 3/4) verkleinert.

Auf Abbildung der drei anderen oben erwähnten Geschütz-

zeichnungen, die bei Siragusa und Rota zu finden sind,

glaubte ich verzichten zu können, da sie im Vergleich zu

diesen sechs nichts wesentliches bieten.

Im Grunde handelt es sich also um einen zwei-

armigen, von Menschenkraft gehandhabten Wurf-

hebel ohne Gegengewicht, wie er als eine Haupt-

art der mittelalterlichen Geschütze auch sonst

bekannt ist. Aber die Zeichnungen zur Berner

Handschrift lassen erkennen, dafs hier aufser der

Menschenkraft noch andere Kräfte für den Wurf

ausgenützt wurden. Vor allem zeigen diejenigen

Bilder, die das Geschütz in dem Augenblick vor

dem Schufs darstellen (Abb. 3, 4), eine sehr be-

trächtliche Biegung der Rute. Sie entsteht, in-

dem auf der einen Seite ein Mann das Geschofs

in die Schleuder legt und sich dabei an die Schleuder

anzuhängen scheint, während auf der andern die

Stricke von mehreren Leuten festgehalten oder nach

unten gezogen werden. Läfst der an der Schleuder

tätige Mann los, so wirkt also nicht blofs die auf

der andern Seite ausgeübte Zugkraft, sondern auch

die stark in Anspruch genommene Elastizität der