5. HEFT

FACHNOTIZEN

143

Christoffer Kellinghusen im Jahre 1653 angelegten

Zeughausinventar (s. Zeitschrift des Vereins für

Hamburgische Geschichte 8, 549) als Menschen

fänger bezeichnet, ein Terminus, der auch für

München literarisch belegt scheint (s. Führer durch

das Königl. Bayerische Armeemuseum 1905 S.31).

Weist aber der unzweideutige Ausdruck Menschen-

fänger die mehrfach vorgebrachte Annahme einer

Jagdwaffe schon von sich aus entschieden zurück,

so sollte man sich künftighin auf diese charakteristi-

sche Benennung beschränken, um gerade in dieser

Richtung eineVer wirrung der Terminologie zu ver-

meiden: Der Ausdruck Fangeisen ist bereits von

verchiedenen Jagdwaffen beschlagnahmt und daher

mit Menschenfänger nicht synonym zu verwenden.

Fangeisen ist nicht nur die Schweinsfeder, der

zur Saujagd gebrauchte Knebelspiefs (s. Zedlers

Universallexikon IX (1735) Sp. 213), mit Fangeisen

werden auch Fanginstrumente für Biber, Ottern

usw. bezeichnet (s. Adelung, Wörterbuch II (1796)

Sp. 39; Campe, Wörterbuch II (1808) S. 18).

J. Schwietering.

Der Schwerttanz der Nürnberger Messer-

schmiede am 3. Februar 1600. In Band III

unserer Zeitschrift S. 252!!. hat der verstorbene

Georg Liebe mit der Gelehrsamkeit und Gründ-

lichkeit, die ihm eigen waren, über den

Schwerttanz der deutschen Handwerker be-

richtet. Es sei mir gestattet, seine Ausführungen

zu erweitern und zu ergänzen dadurch, dafs ich

über den Schwerttanz der Nürnberger Messerer,

der im Jubeljahre 1600 stattfand, näheres mitteile,

und zwar durch Wiedergabe einer kolorierten

Federzeichnung (455 mm hoch, 652 mm breit) und

einiger Stellen aus einem sehr ausführlichen, im

übrigen recht holprigen und ungelenken Gedichte

des Nürnberger Spruchsprechers Hans Weber, das

die Überschrift hat: Ein schöner Spruch, von dem

schönen Schwerdt Tanz, den das Löbliche Hand-

werck die Messerschmidt gehalten haben in dem

i6ootenJahr den 3ten Februari. Zeichnung und Ge-'

dicht befinden sich im Besitze der Nürnberger

Stadtbibliothek (Nor. K. 104 Bl. 9 und Will. 1.419).

Auf dem Zettel, der unter dem Bilde sich befindet,

ist zu lesen: „A. 1600 d. 3. Febr. hielten die Messer-

schmied alhier ihren Schwerdtanz, zu diesen war

der Stadt und Land Pfänder [Beamter des Fünfer-

gerichts] Hr. Wolfgang Töpler, wohnhafft in der

Söldners gas, nebst 18 Reisigen Einspännigem,

verordnet, die musten den Messerschmieden Schuz

halten, es waren auch 10. Soldthaten, mit Helle-

varthen dabey. Heinrich Töpler des PländersSohn,

ritte seinen Vatter nach, es war eine sehr kalte

Zeit. Bey diesen Töpler Pfänder holten auch die

Metzger, mit den Stadt-Pfeiffern, alle Fafsnacht

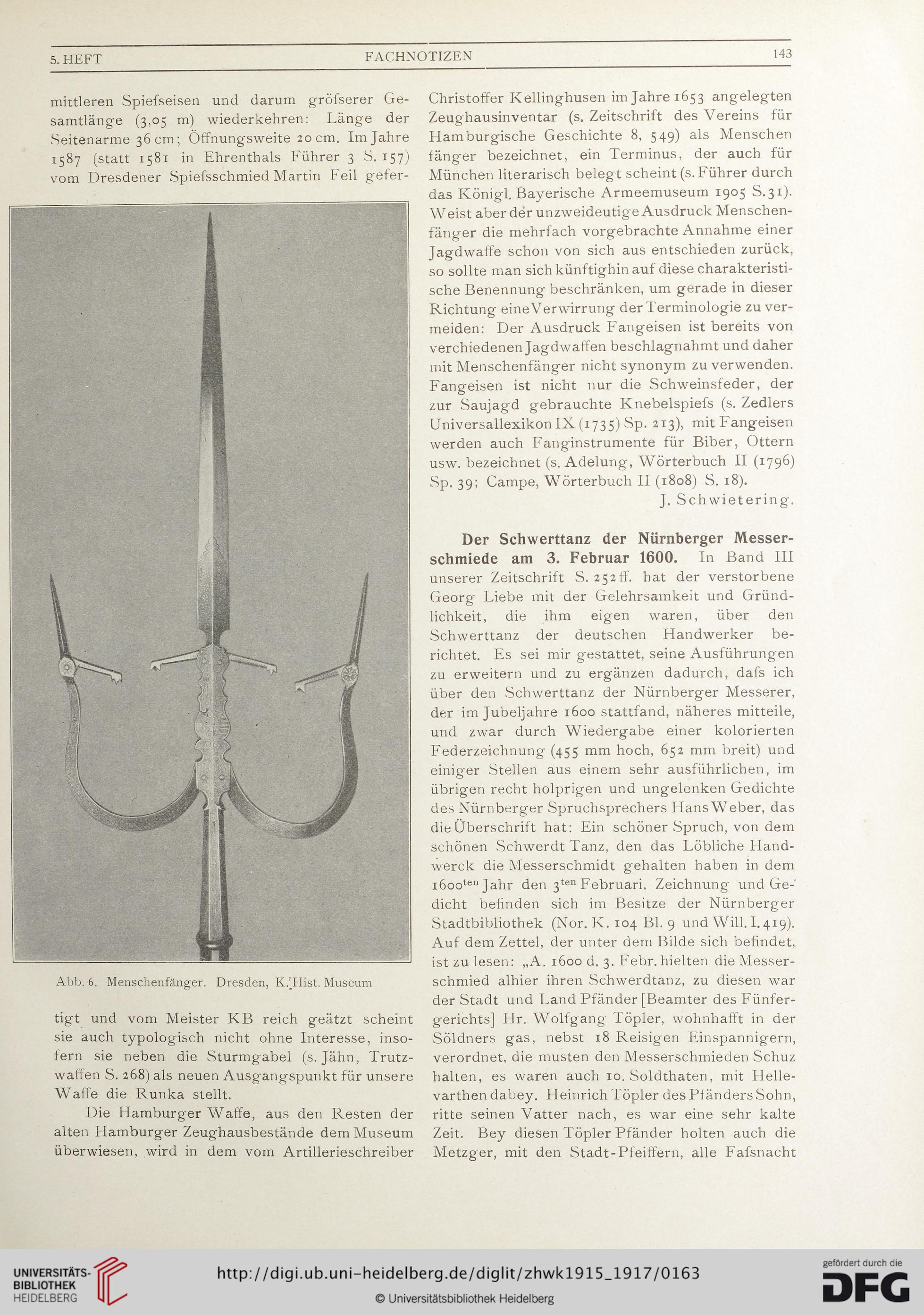

mittleren Spiefseisen und darum gröfserer Ge-

samtlänge (3,05 m) wiederkehren: Länge der

Seitenarme 36 cm ; Öffnungsweite 20 cm. Im Jahre

1587 (statt 1581 in Ehrenthals Führer 3 S. 157)

vom Dresdener Spiefsschmied Martin Feil gefer-

Abb. 6. Menschenfänger. Dresden, K/Hist. Museum

tigt und vom Meister KB reich geätzt scheint

sie auch typologisch nicht ohne Interesse, inso-

fern sie neben die Sturmgabel (s. Jähn, Trutz-

waffen S. 268) als neuen Ausgangspunkt für unsere

Waffe die Runka stellt.

Die Hamburger Waffe, aus den Resten der

alten Hamburger Zeughausbestände dem Museum

überwiesen, .wird in dem vom Artillerieschreiber

FACHNOTIZEN

143

Christoffer Kellinghusen im Jahre 1653 angelegten

Zeughausinventar (s. Zeitschrift des Vereins für

Hamburgische Geschichte 8, 549) als Menschen

fänger bezeichnet, ein Terminus, der auch für

München literarisch belegt scheint (s. Führer durch

das Königl. Bayerische Armeemuseum 1905 S.31).

Weist aber der unzweideutige Ausdruck Menschen-

fänger die mehrfach vorgebrachte Annahme einer

Jagdwaffe schon von sich aus entschieden zurück,

so sollte man sich künftighin auf diese charakteristi-

sche Benennung beschränken, um gerade in dieser

Richtung eineVer wirrung der Terminologie zu ver-

meiden: Der Ausdruck Fangeisen ist bereits von

verchiedenen Jagdwaffen beschlagnahmt und daher

mit Menschenfänger nicht synonym zu verwenden.

Fangeisen ist nicht nur die Schweinsfeder, der

zur Saujagd gebrauchte Knebelspiefs (s. Zedlers

Universallexikon IX (1735) Sp. 213), mit Fangeisen

werden auch Fanginstrumente für Biber, Ottern

usw. bezeichnet (s. Adelung, Wörterbuch II (1796)

Sp. 39; Campe, Wörterbuch II (1808) S. 18).

J. Schwietering.

Der Schwerttanz der Nürnberger Messer-

schmiede am 3. Februar 1600. In Band III

unserer Zeitschrift S. 252!!. hat der verstorbene

Georg Liebe mit der Gelehrsamkeit und Gründ-

lichkeit, die ihm eigen waren, über den

Schwerttanz der deutschen Handwerker be-

richtet. Es sei mir gestattet, seine Ausführungen

zu erweitern und zu ergänzen dadurch, dafs ich

über den Schwerttanz der Nürnberger Messerer,

der im Jubeljahre 1600 stattfand, näheres mitteile,

und zwar durch Wiedergabe einer kolorierten

Federzeichnung (455 mm hoch, 652 mm breit) und

einiger Stellen aus einem sehr ausführlichen, im

übrigen recht holprigen und ungelenken Gedichte

des Nürnberger Spruchsprechers Hans Weber, das

die Überschrift hat: Ein schöner Spruch, von dem

schönen Schwerdt Tanz, den das Löbliche Hand-

werck die Messerschmidt gehalten haben in dem

i6ootenJahr den 3ten Februari. Zeichnung und Ge-'

dicht befinden sich im Besitze der Nürnberger

Stadtbibliothek (Nor. K. 104 Bl. 9 und Will. 1.419).

Auf dem Zettel, der unter dem Bilde sich befindet,

ist zu lesen: „A. 1600 d. 3. Febr. hielten die Messer-

schmied alhier ihren Schwerdtanz, zu diesen war

der Stadt und Land Pfänder [Beamter des Fünfer-

gerichts] Hr. Wolfgang Töpler, wohnhafft in der

Söldners gas, nebst 18 Reisigen Einspännigem,

verordnet, die musten den Messerschmieden Schuz

halten, es waren auch 10. Soldthaten, mit Helle-

varthen dabey. Heinrich Töpler des PländersSohn,

ritte seinen Vatter nach, es war eine sehr kalte

Zeit. Bey diesen Töpler Pfänder holten auch die

Metzger, mit den Stadt-Pfeiffern, alle Fafsnacht

mittleren Spiefseisen und darum gröfserer Ge-

samtlänge (3,05 m) wiederkehren: Länge der

Seitenarme 36 cm ; Öffnungsweite 20 cm. Im Jahre

1587 (statt 1581 in Ehrenthals Führer 3 S. 157)

vom Dresdener Spiefsschmied Martin Feil gefer-

Abb. 6. Menschenfänger. Dresden, K/Hist. Museum

tigt und vom Meister KB reich geätzt scheint

sie auch typologisch nicht ohne Interesse, inso-

fern sie neben die Sturmgabel (s. Jähn, Trutz-

waffen S. 268) als neuen Ausgangspunkt für unsere

Waffe die Runka stellt.

Die Hamburger Waffe, aus den Resten der

alten Hamburger Zeughausbestände dem Museum

überwiesen, .wird in dem vom Artillerieschreiber