6./7.HEFT

HUGO HÖR WITZ, DIE ARMBRUST IN OST ASIEN

161

I. D. 24932). Es ist sicher ein altes Stück, vielleicht

allerdings die Nachahmung eines Hanschlosses aus

etwas späterer Zeit. Der Umstand, dafs es keine

Inschrift trägt, macht diese Nachahmung freilich

ziemlich unwahrscheinlich, denn gerade den Fäl-

schungen sucht man in China durch möglichst

genaue Datumsinschriften oft einen Schein der

Echtheit zu erteilen. Das Berliner Schlofs war

stark patiniert und der Mechanismus safs unver-

rückbar fest. Mit Hilfe von Petroleum und durch

leichte Schläge mit einem Holzhammer gelang es

jedoch bald, ihn wieder beweglich zu machen.

Die Tafel gibt eine vom Verfasser mit Hilfe des

Tastzirkels angefertigte genaue Aufnahmezeich-

nung des Schlosses wieder. Die Gröfsenausdeh-

nungen der einzelnen Teile können hierbei aus

dem rechts unten beigegebenenMafsstabe ersehen

werden. Das Gewicht des Schlosses beträgt

1,265 kg.

Links oben wurde die Gesamtansicht des

Stückes in Aufrifs, Grundrifs und Kreuzrifs dar-

gestellt (s. auch Abb. 6). Von den Bolzen ist, wie

man im Grundrifs erkennt, der eine vorne abge-

brochen und der andere nietförmig breitgeschlagen.

Der abgebrochene besitzt eine Durchbohrung am

vorderen Ende; gewöhnlich sind aber wie die

chinesischen Zeichnungen Abb. 13 u. 15 darlegen,

beide Bolzen durchbohrt. Es wäre möglich, dafs

dies auch hier beim zweiten früher der Fall war,

dafs aber der Kopf später breit geschlagen wurde.

Man könnte jedoch auch annehmen, dafs der ur-

sprüngliche Bolzen verloren gegangen ist und dafs

der jetzige aus späterer Zeit stammt. Die Bolzen

dienten zur Befestigung des im Schafte eingelas-

senen Schlosses und wurden an d*m einen Ende

durch breite Köpfe, am anderen Ende durch Splinte

gesichert.

-V) T £-4Htt äj 4; V «4

Abb. 13. Armbrustschlofs. Hsi-chüng-ku-chien, Shanghai ll

Buch 38, Blatt 7a (Text s. S. 165)

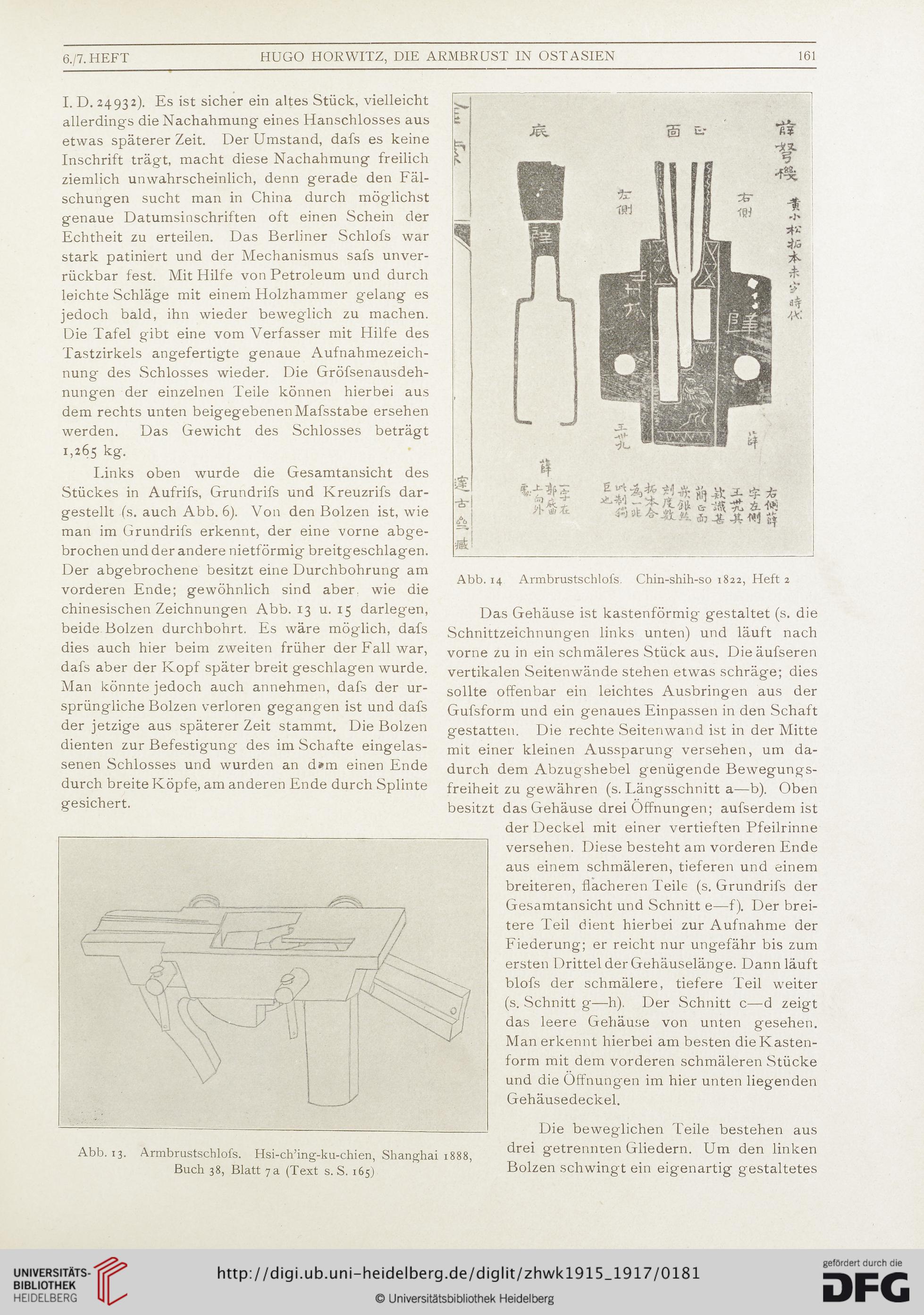

Abb. 14 Armbrustschlofs. Chin-shih-so 1822, Heft 2

Das Gehäuse ist kastenförmig gestaltet (s. die

Schnittzeichnungen links unten) und läuft nach

vorne zu in ein schmäleres Stück aus. Dieäufseren

vertikalen Seitenwände stehen etwas schräge; dies

sollte offenbar ein leichtes Ausbringen aus der

Gufsform und ein genaues Einpassen in den Schaft

gestatten. Die rechte Seitenwand ist in der Mitte

mit einer kleinen Aussparung versehen, um da-

durch dem Abzugshebel genügende Bewegungs-

freiheit zu gewähren (s. Längsschnitt a—b). Oben

besitzt das Gehäuse drei Öffnungen; aufserdem ist

der Deckel mit einer vertieften Pfeilrinne

versehen. Diese besteht am vorderen Ende

aus einem schmäleren, tieferen und einem

breiteren, flacheren Teile (s. Grundrifs der

Gesamtansicht und Schnitt e—f). Der brei-

tere Teil dient hierbei zur Aufnahme der

Fiederung; er reicht nur ungefähr bis zum

ersten Drittel der Gehäuselänge. Dann läuft

blofs der schmälere, tiefere Teil weiter

(s. Schnitt g—h). Der Schnitt c—d zeigt

das leere Gehäuse von unten gesehen.

Man erkennt hierbei am besten die K asten-

form mit dem vorderen schmäleren Stücke

und die Öffnungen im hier unten liegenden

Gehäusedeckel.

Die beweglichen Teile bestehen aus

drei getrennten Gliedern. Um den linken

Bolzen schwingt ein eigenartig gestaltetes

HUGO HÖR WITZ, DIE ARMBRUST IN OST ASIEN

161

I. D. 24932). Es ist sicher ein altes Stück, vielleicht

allerdings die Nachahmung eines Hanschlosses aus

etwas späterer Zeit. Der Umstand, dafs es keine

Inschrift trägt, macht diese Nachahmung freilich

ziemlich unwahrscheinlich, denn gerade den Fäl-

schungen sucht man in China durch möglichst

genaue Datumsinschriften oft einen Schein der

Echtheit zu erteilen. Das Berliner Schlofs war

stark patiniert und der Mechanismus safs unver-

rückbar fest. Mit Hilfe von Petroleum und durch

leichte Schläge mit einem Holzhammer gelang es

jedoch bald, ihn wieder beweglich zu machen.

Die Tafel gibt eine vom Verfasser mit Hilfe des

Tastzirkels angefertigte genaue Aufnahmezeich-

nung des Schlosses wieder. Die Gröfsenausdeh-

nungen der einzelnen Teile können hierbei aus

dem rechts unten beigegebenenMafsstabe ersehen

werden. Das Gewicht des Schlosses beträgt

1,265 kg.

Links oben wurde die Gesamtansicht des

Stückes in Aufrifs, Grundrifs und Kreuzrifs dar-

gestellt (s. auch Abb. 6). Von den Bolzen ist, wie

man im Grundrifs erkennt, der eine vorne abge-

brochen und der andere nietförmig breitgeschlagen.

Der abgebrochene besitzt eine Durchbohrung am

vorderen Ende; gewöhnlich sind aber wie die

chinesischen Zeichnungen Abb. 13 u. 15 darlegen,

beide Bolzen durchbohrt. Es wäre möglich, dafs

dies auch hier beim zweiten früher der Fall war,

dafs aber der Kopf später breit geschlagen wurde.

Man könnte jedoch auch annehmen, dafs der ur-

sprüngliche Bolzen verloren gegangen ist und dafs

der jetzige aus späterer Zeit stammt. Die Bolzen

dienten zur Befestigung des im Schafte eingelas-

senen Schlosses und wurden an d*m einen Ende

durch breite Köpfe, am anderen Ende durch Splinte

gesichert.

-V) T £-4Htt äj 4; V «4

Abb. 13. Armbrustschlofs. Hsi-chüng-ku-chien, Shanghai ll

Buch 38, Blatt 7a (Text s. S. 165)

Abb. 14 Armbrustschlofs. Chin-shih-so 1822, Heft 2

Das Gehäuse ist kastenförmig gestaltet (s. die

Schnittzeichnungen links unten) und läuft nach

vorne zu in ein schmäleres Stück aus. Dieäufseren

vertikalen Seitenwände stehen etwas schräge; dies

sollte offenbar ein leichtes Ausbringen aus der

Gufsform und ein genaues Einpassen in den Schaft

gestatten. Die rechte Seitenwand ist in der Mitte

mit einer kleinen Aussparung versehen, um da-

durch dem Abzugshebel genügende Bewegungs-

freiheit zu gewähren (s. Längsschnitt a—b). Oben

besitzt das Gehäuse drei Öffnungen; aufserdem ist

der Deckel mit einer vertieften Pfeilrinne

versehen. Diese besteht am vorderen Ende

aus einem schmäleren, tieferen und einem

breiteren, flacheren Teile (s. Grundrifs der

Gesamtansicht und Schnitt e—f). Der brei-

tere Teil dient hierbei zur Aufnahme der

Fiederung; er reicht nur ungefähr bis zum

ersten Drittel der Gehäuselänge. Dann läuft

blofs der schmälere, tiefere Teil weiter

(s. Schnitt g—h). Der Schnitt c—d zeigt

das leere Gehäuse von unten gesehen.

Man erkennt hierbei am besten die K asten-

form mit dem vorderen schmäleren Stücke

und die Öffnungen im hier unten liegenden

Gehäusedeckel.

Die beweglichen Teile bestehen aus

drei getrennten Gliedern. Um den linken

Bolzen schwingt ein eigenartig gestaltetes