6./7. HEFT

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

169

der chinesischen ab. Welches der beiden Modelle

der ursprünglichen Ausführung näher kommt, mag

hierbei dahingestellt bleiben. Immerhin erscheint

es recht unwahrscheinlich, dafs ein Schlofs von

1,265 kg Gewicht bei einer verhältnismäfsig kleinen

Waffe verwendet worden sein soll. Auch die An-

druckeinrichtung mit Schnur und Bambusfeder,

die bei der chinesischen Rekonstruktion fehlt, er-

fordert gröfsere Abmessungen, weil sie sonst nicht

untergebracht werden könnte.

Es heifst übrigens ausdrücklich, dafs die Arm-

brüste in ihrer Gröfse und Wirkung sehr verschieden

waren. Man bezeichnete sie nach Steinen (einem

Gewicht), sprach also von einer Sechssteinarm-

brust, Achtsteinarmbrust usw. (vgl. den Inschrift-

text S. 165). Forke bemerkt zu dieser Bezeichnung,

dafs auch heutzutage noch die Armbrüste in China

nach dem Gewicht verkauft würden. Dies ist aber

nicht richtig, sondern das Bezeichnungsgewicht

bedeutet die Kraft, die zum Spannen der Waffe

benötigt wird26).

26) Mit der Bezeichnung Stein kann allerdings nicht

das heute unter diesem Namen verstandene Gewicht ge-

meint sein. Dieses entspricht 120 chin, also etwa 72,54 kg,

und 6 Stein ergeben 435,24 kg. Zur Hanzeit betrug zwar das

Gewicht eines chin nur etwa 0,252kg (siehe S. Wells Williams,

The Chinese Commercial Guide, Hongkong 1863, S. 279),

demnach das von 1 Stein 30,24 kg und 6 Stein ergeben auf

diese Weise nur 187,44 kg. Aber auch dies erscheint als

normale Spannung viel zu hoch, denn Winden wurden nur

bei Standarmbrüsten angewandt.

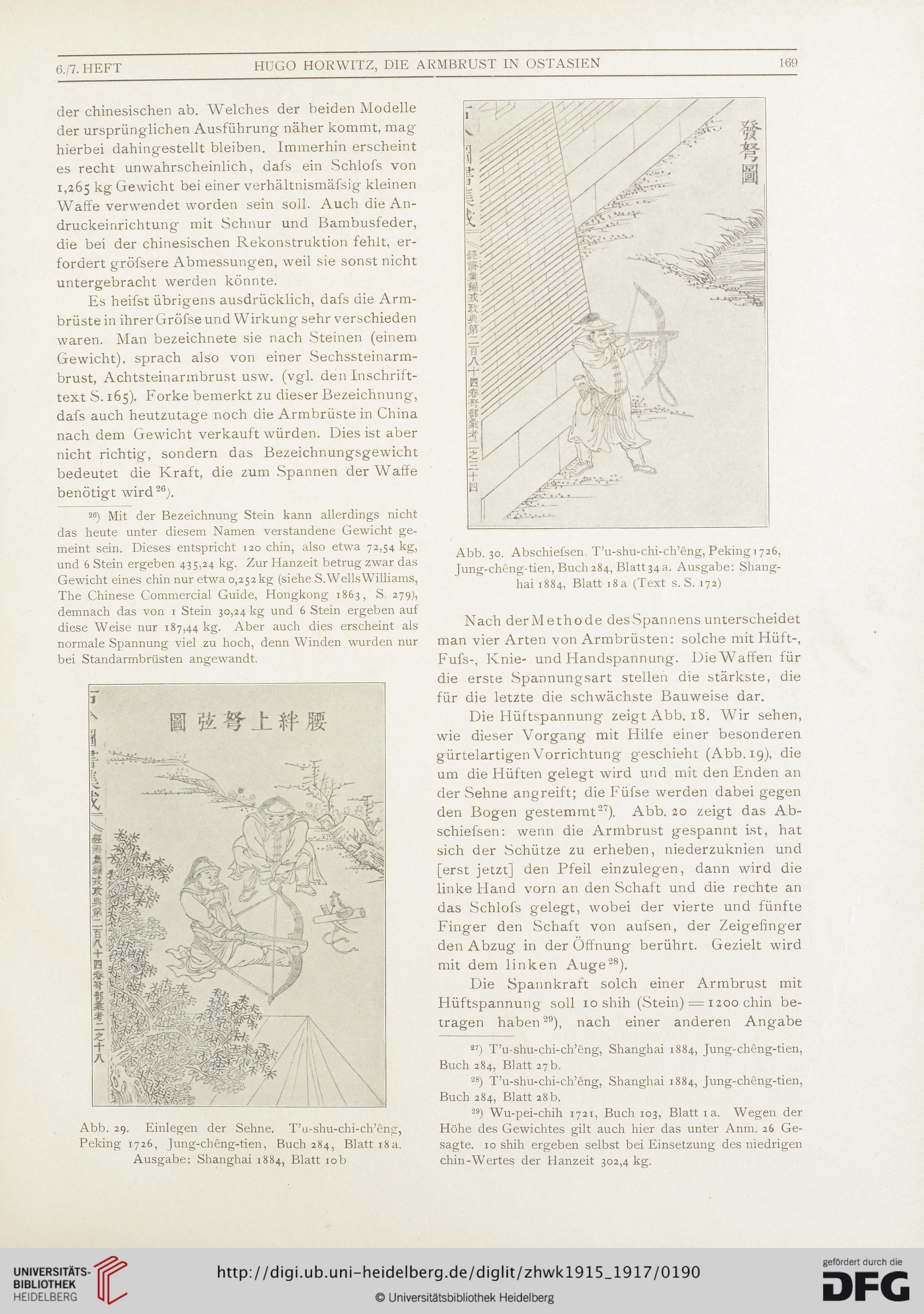

Abb. 29. Einlegen der Sehne. T’u-shu-chi-ch’eng,

Peking 1726, Jung-cheng-tien, Buch 284, Blatt 18a.

Ausgabe: Shanghai 1884, Blatt 10b

Abb. 30. Abschiefsen. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking 1726,

Jung-cheng-tien, BUCI1284, Blatt34a. Ausgabe: Shang-

hai 1884, Blatt 18a (Text s. S. 172)

Nach derMethode desSpannens unterscheidet

man vier Arten von Armbrüsten: solche mit Hüft-,

Fufs-, Knie- und Handspannung. Die Waffen für

die erste Spannungsart stellen die stärkste, die

für die letzte die schwächste Bauweise dar.

Die Hüftspannung zeigt Abb. 18. Wir sehen,

wie dieser Vorgang mit Hilfe einer besonderen

gürtelartigen Vorrichtung geschieht (Abb. 19), die

um die Hüften gelegt wird und mit den Enden an

der Sehne angreift; die Füfse werden dabei gegen

den Bogen gestemmt27). Abb. 20 zeigt das Ab-

schiefsen: wenn die Armbrust gespannt ist, hat

sich der Schütze zu erheben, niederzuknien und

[erst jetzt] den Pfeil einzulegen, dann wird die

linke Bland vorn an den Schaft und die rechte an

das Schlofs gelegt, wobei der vierte und fünfte

Finger den Schaft von aufsen, der Zeigefinger

den Abzug in der Öffnung berührt. Gezielt wird

mit dem linken Auge28).

Die Spannkraft solch einer Armbrust mit

Hüftspannung soll 10 shih (Stein) = 1200 chin be-

tragen haben29), nach einer anderen Angabe

27) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 27b.

28) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 28b.

29) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 1 a. Wegen der

Höhe des Gewichtes gilt auch hier das unter Anm. 26 Ge-

sagte. 10 shih ergeben selbst bei Einsetzung des niedrigen

chin-Wertes der Hanzeit 302,4 kg.

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

169

der chinesischen ab. Welches der beiden Modelle

der ursprünglichen Ausführung näher kommt, mag

hierbei dahingestellt bleiben. Immerhin erscheint

es recht unwahrscheinlich, dafs ein Schlofs von

1,265 kg Gewicht bei einer verhältnismäfsig kleinen

Waffe verwendet worden sein soll. Auch die An-

druckeinrichtung mit Schnur und Bambusfeder,

die bei der chinesischen Rekonstruktion fehlt, er-

fordert gröfsere Abmessungen, weil sie sonst nicht

untergebracht werden könnte.

Es heifst übrigens ausdrücklich, dafs die Arm-

brüste in ihrer Gröfse und Wirkung sehr verschieden

waren. Man bezeichnete sie nach Steinen (einem

Gewicht), sprach also von einer Sechssteinarm-

brust, Achtsteinarmbrust usw. (vgl. den Inschrift-

text S. 165). Forke bemerkt zu dieser Bezeichnung,

dafs auch heutzutage noch die Armbrüste in China

nach dem Gewicht verkauft würden. Dies ist aber

nicht richtig, sondern das Bezeichnungsgewicht

bedeutet die Kraft, die zum Spannen der Waffe

benötigt wird26).

26) Mit der Bezeichnung Stein kann allerdings nicht

das heute unter diesem Namen verstandene Gewicht ge-

meint sein. Dieses entspricht 120 chin, also etwa 72,54 kg,

und 6 Stein ergeben 435,24 kg. Zur Hanzeit betrug zwar das

Gewicht eines chin nur etwa 0,252kg (siehe S. Wells Williams,

The Chinese Commercial Guide, Hongkong 1863, S. 279),

demnach das von 1 Stein 30,24 kg und 6 Stein ergeben auf

diese Weise nur 187,44 kg. Aber auch dies erscheint als

normale Spannung viel zu hoch, denn Winden wurden nur

bei Standarmbrüsten angewandt.

Abb. 29. Einlegen der Sehne. T’u-shu-chi-ch’eng,

Peking 1726, Jung-cheng-tien, Buch 284, Blatt 18a.

Ausgabe: Shanghai 1884, Blatt 10b

Abb. 30. Abschiefsen. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking 1726,

Jung-cheng-tien, BUCI1284, Blatt34a. Ausgabe: Shang-

hai 1884, Blatt 18a (Text s. S. 172)

Nach derMethode desSpannens unterscheidet

man vier Arten von Armbrüsten: solche mit Hüft-,

Fufs-, Knie- und Handspannung. Die Waffen für

die erste Spannungsart stellen die stärkste, die

für die letzte die schwächste Bauweise dar.

Die Hüftspannung zeigt Abb. 18. Wir sehen,

wie dieser Vorgang mit Hilfe einer besonderen

gürtelartigen Vorrichtung geschieht (Abb. 19), die

um die Hüften gelegt wird und mit den Enden an

der Sehne angreift; die Füfse werden dabei gegen

den Bogen gestemmt27). Abb. 20 zeigt das Ab-

schiefsen: wenn die Armbrust gespannt ist, hat

sich der Schütze zu erheben, niederzuknien und

[erst jetzt] den Pfeil einzulegen, dann wird die

linke Bland vorn an den Schaft und die rechte an

das Schlofs gelegt, wobei der vierte und fünfte

Finger den Schaft von aufsen, der Zeigefinger

den Abzug in der Öffnung berührt. Gezielt wird

mit dem linken Auge28).

Die Spannkraft solch einer Armbrust mit

Hüftspannung soll 10 shih (Stein) = 1200 chin be-

tragen haben29), nach einer anderen Angabe

27) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 27b.

28) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 28b.

29) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 1 a. Wegen der

Höhe des Gewichtes gilt auch hier das unter Anm. 26 Ge-

sagte. 10 shih ergeben selbst bei Einsetzung des niedrigen

chin-Wertes der Hanzeit 302,4 kg.