170

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

VII. BAND

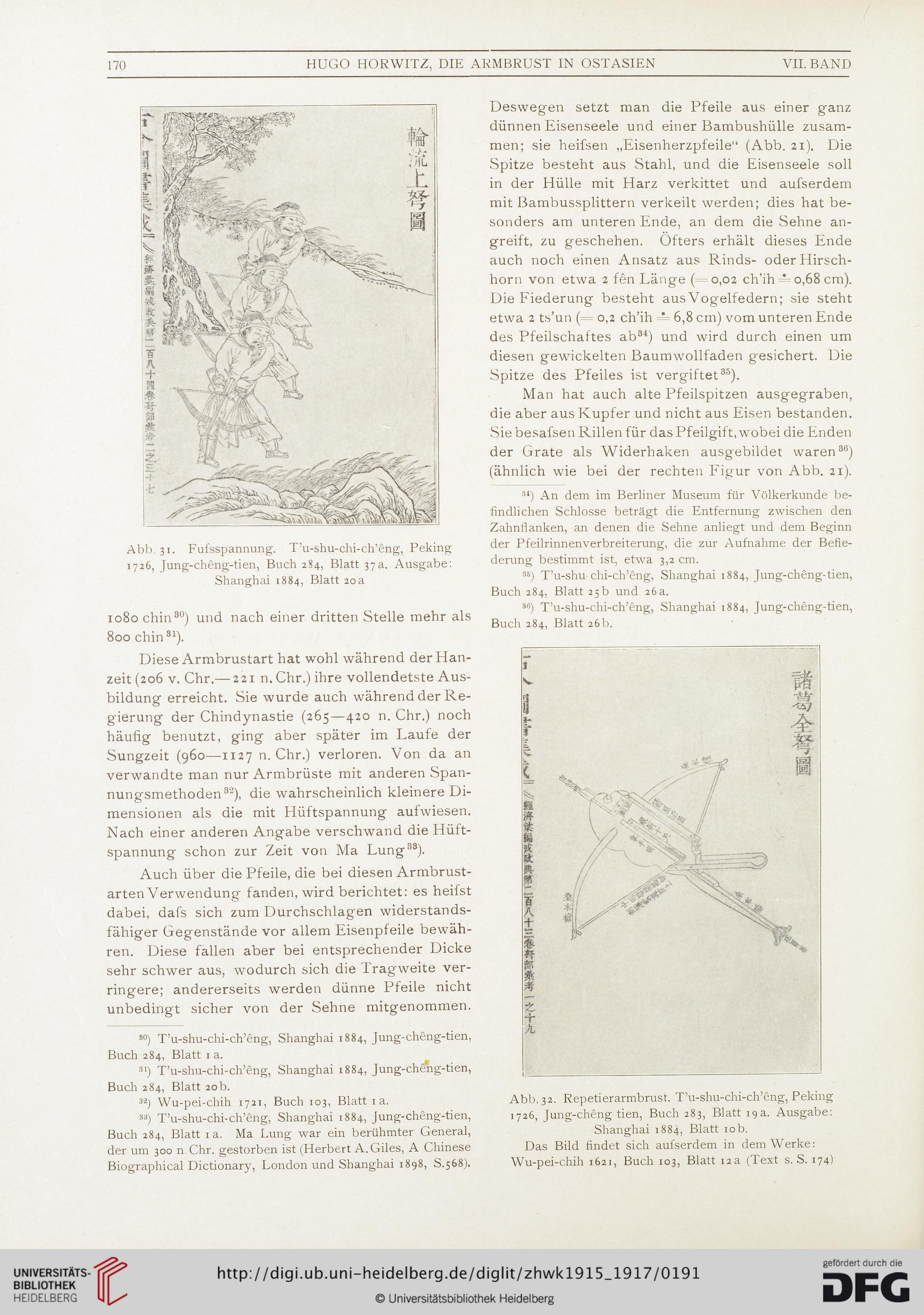

Abb. 31. Fufsspannung. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking

1726, Jung-cheng-tien, Buch 284, Blatt 37a. Ausgabe:

Shanghai 1884, Blatt 20a

1080 chin30) und nach einer dritten Stelle mehr als

800 chin31).

Diese Armbrustart hat wohl während derHan-

zeit (206 v. Chr.— 221 n. Chr.) ihre vollendetste Aus-

bildung erreicht. Sie wurde auch während der Re-

gierung der Chindynastie (265—420 n. Chr.) noch

häufig benutzt, ging aber später im Laufe der

Sungzeit (960—1127 n. Chr.) verloren. Von da an

verwandte man nur Armbrüste mit anderen Span-

nungsmethoden32), die wahrscheinlich kleinere Di-

mensionen als die mit Hüftspannung aufwiesen.

Nach einer anderen Angabe verschwand die Hüft-

spannung schon zur Zeit von Ma Lung33).

Auch über die Pfeile, die bei diesen Armbrust-

arten Verwendung fanden, wird berichtet: es heifst

dabei, dafs sich zum Durchschlagen widerstands-

fähiger Gegenstände vor allem Eisenpfeile bewäh-

ren. Diese fallen aber bei entsprechender Dicke

sehr schwer aus, wodurch sich die Tragweite ver-

ringere; andererseits werden dünne Pfeile nicht

unbedingt sicher von der Sehne mitgenommen.

80) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 1 a.

sl) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 20b.

32j Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt ia,

33) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 1 a. Ma Lung war ein berühmter General,

der um 300 n.Chr. gestorben ist (Herbert A. Giles, A Chinese

Biographical Dictionary, London und Shanghai 1898, S.568).

Deswegen setzt man die Pfeile aus einer ganz

dünnen Eisenseele und einer Bambushülle zusam-

men; sie heifsen „Eisenherzpfeile“ (Abb. 21). Die

Spitze besteht aus Stahl, und die Eisenseele soll

in der Hülle mit Harz verkittet und aufserdem

mit Bambussplittern verkeilt werden; dies hat be-

sonders am unteren Ende, an dem die Sehne an-

greift, zu geschehen. Öfters erhält dieses Ende

auch noch einen Ansatz aus Rinds- oder Hirsch-

horn von etwa 2 fen Länge (^ 0,02 ch’ih = 0,68 cm).

Die Fiederung besteht aus Vogelfedern; sie steht

etwa 2 ts’un (= 0,2 ch’ih = 6,8 cm) vom unteren Ende

des Pfeilschaftes ab34) und wird durch einen um

diesen gewickelten Baumwollfaden gesichert. Die

Spitze des Pfeiles ist vergiftet35).

Man hat auch alte Pfeilspitzen ausgegraben,

die aber aus Kupfer und nicht aus Eisen bestanden.

Sie besafsen Rillen für das Pfeilgift, wobei die Enden

der Grate als Widerhaken ausgebildet waren36)

(ähnlich wie bei der rechten Figur von Abb. 21).

st) An dem im Berliner Museum für Völkerkunde be-

findlichen Schlosse beträgt die Entfernung zwischen den

Zahnflanken, an denen die Sehne anliegt und dem Beginn

der Pfeilrinnenverbreiterung, die zur Aufnahme der Befie-

derung bestimmt ist, etwa 3,2 cm.

S5) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 25b und 26a.

86) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 26b.

Abb. 32. Repetierarmbrust. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking

1726, Jung-cheng tien, Buch 283, Blatt 19a. Ausgabe:

Shanghai 1884, Blatt 10 b.

Das Bild findet sich aufserdem in dem Werke:

Wu-pei-chih 1621, Buch 103, Blatt 12a (Text s. S. 174)

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

VII. BAND

Abb. 31. Fufsspannung. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking

1726, Jung-cheng-tien, Buch 284, Blatt 37a. Ausgabe:

Shanghai 1884, Blatt 20a

1080 chin30) und nach einer dritten Stelle mehr als

800 chin31).

Diese Armbrustart hat wohl während derHan-

zeit (206 v. Chr.— 221 n. Chr.) ihre vollendetste Aus-

bildung erreicht. Sie wurde auch während der Re-

gierung der Chindynastie (265—420 n. Chr.) noch

häufig benutzt, ging aber später im Laufe der

Sungzeit (960—1127 n. Chr.) verloren. Von da an

verwandte man nur Armbrüste mit anderen Span-

nungsmethoden32), die wahrscheinlich kleinere Di-

mensionen als die mit Hüftspannung aufwiesen.

Nach einer anderen Angabe verschwand die Hüft-

spannung schon zur Zeit von Ma Lung33).

Auch über die Pfeile, die bei diesen Armbrust-

arten Verwendung fanden, wird berichtet: es heifst

dabei, dafs sich zum Durchschlagen widerstands-

fähiger Gegenstände vor allem Eisenpfeile bewäh-

ren. Diese fallen aber bei entsprechender Dicke

sehr schwer aus, wodurch sich die Tragweite ver-

ringere; andererseits werden dünne Pfeile nicht

unbedingt sicher von der Sehne mitgenommen.

80) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 1 a.

sl) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 20b.

32j Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt ia,

33) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 1 a. Ma Lung war ein berühmter General,

der um 300 n.Chr. gestorben ist (Herbert A. Giles, A Chinese

Biographical Dictionary, London und Shanghai 1898, S.568).

Deswegen setzt man die Pfeile aus einer ganz

dünnen Eisenseele und einer Bambushülle zusam-

men; sie heifsen „Eisenherzpfeile“ (Abb. 21). Die

Spitze besteht aus Stahl, und die Eisenseele soll

in der Hülle mit Harz verkittet und aufserdem

mit Bambussplittern verkeilt werden; dies hat be-

sonders am unteren Ende, an dem die Sehne an-

greift, zu geschehen. Öfters erhält dieses Ende

auch noch einen Ansatz aus Rinds- oder Hirsch-

horn von etwa 2 fen Länge (^ 0,02 ch’ih = 0,68 cm).

Die Fiederung besteht aus Vogelfedern; sie steht

etwa 2 ts’un (= 0,2 ch’ih = 6,8 cm) vom unteren Ende

des Pfeilschaftes ab34) und wird durch einen um

diesen gewickelten Baumwollfaden gesichert. Die

Spitze des Pfeiles ist vergiftet35).

Man hat auch alte Pfeilspitzen ausgegraben,

die aber aus Kupfer und nicht aus Eisen bestanden.

Sie besafsen Rillen für das Pfeilgift, wobei die Enden

der Grate als Widerhaken ausgebildet waren36)

(ähnlich wie bei der rechten Figur von Abb. 21).

st) An dem im Berliner Museum für Völkerkunde be-

findlichen Schlosse beträgt die Entfernung zwischen den

Zahnflanken, an denen die Sehne anliegt und dem Beginn

der Pfeilrinnenverbreiterung, die zur Aufnahme der Befie-

derung bestimmt ist, etwa 3,2 cm.

S5) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 25b und 26a.

86) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 284, Blatt 26b.

Abb. 32. Repetierarmbrust. T’u-shu-chi-ch’eng, Peking

1726, Jung-cheng tien, Buch 283, Blatt 19a. Ausgabe:

Shanghai 1884, Blatt 10 b.

Das Bild findet sich aufserdem in dem Werke:

Wu-pei-chih 1621, Buch 103, Blatt 12a (Text s. S. 174)