6./7. HEFT

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

179

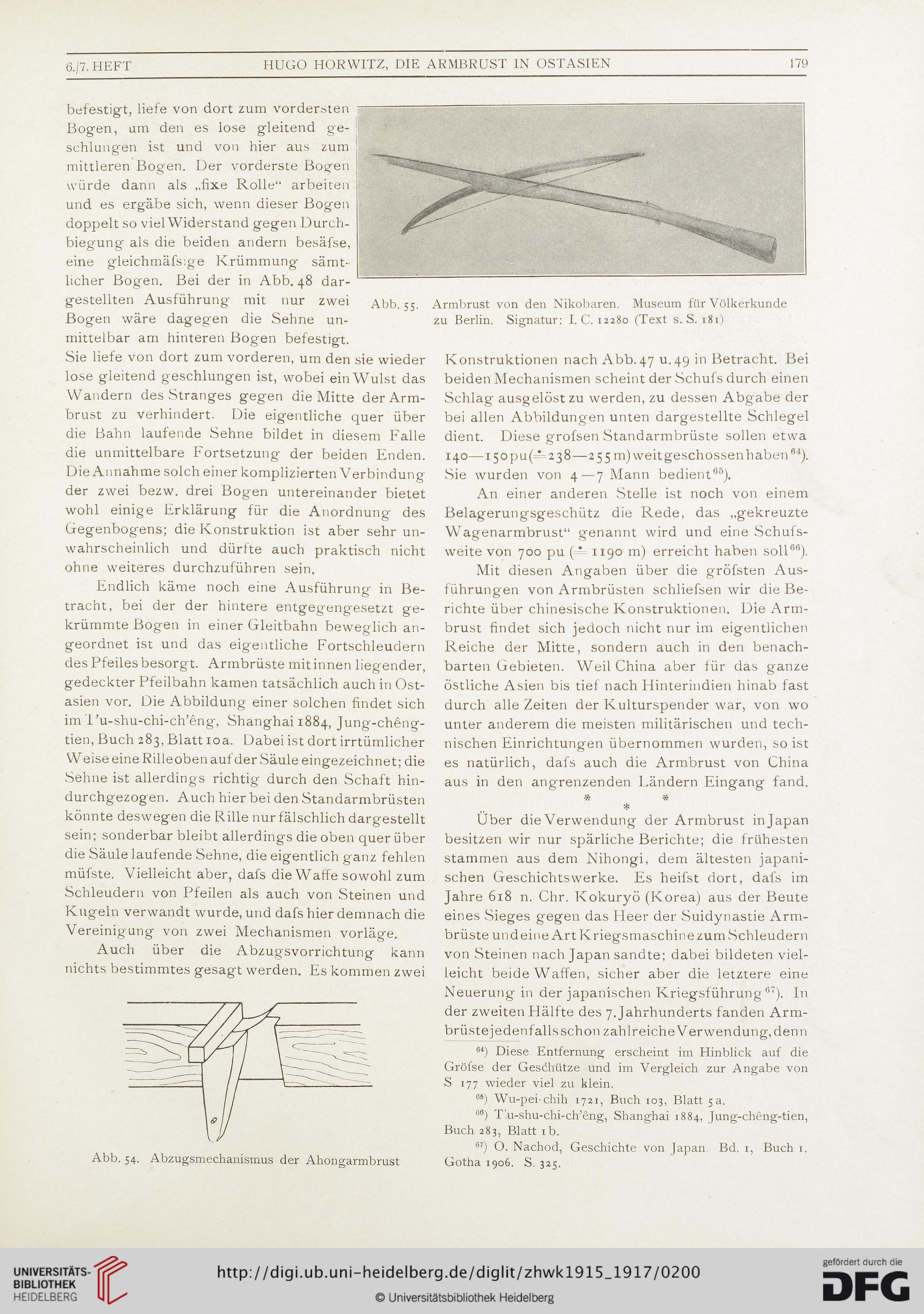

Abb. 55. Armbrust von den Nikobaren. Museum für Völkerkunde

zu Berlin. Signatur: I. C. 12280 (Text s. S. 181)

befestigt, liefe von dort zum vordersten

Bogen, um den es lose gleitend ge-

schlungen ist und von hier aus zum

mittleren Bogen. Der vorderste Bogen

würde dann als „fixe Rolle“ arbeiten

und es ergäbe sich, wenn dieser Bogen

doppelt so viel Widerstand gegen Durch-

biegung- als die beiden andern besäfse,

eine gleichmäfsige Krümmung- sämt-

licher Bogen. Bei der in Abb. 48 dar-

gestellten Ausführung mit nur zwei

Bogen wäre dagegen die Sehne un-

mittelbar am hinteren Bogen befestigt.

Sie liefe von dort zum vorderen, um den sie wieder

lose gleitend geschlungen ist, wobei ein Wulst das

Wandern des Stranges gegen die Mitte der Arm-

brust zu verhindert. Die eigentliche quer über

die Bahn laufende Sehne bildet in diesem Falle

die unmittelbare Fortsetzung der beiden Enden.

Die Annahme solch einer komplizierten Verbindung

der zwei bezw. drei Bogen untereinander bietet

wohl einige Erklärung für die Anordnung des

Gegenbogens; die Konstruktion ist aber sehr un-

wahrscheinlich und dürfte auch praktisch nicht

ohne weiteres durchzuführen sein.

Endlich käme noch eine Ausführung in Be-

tracht, bei der der hintere entgegengesetzt ge-

krümmte Bogen in einer Gleitbahn beweglich an-

geordnet ist und das eigentliche Fortschleudern

des Pfeiles besorgt. Armbrüste mit innen liegender,

gedeckter Pfeilbahn kamen tatsächlich auch in Ost-

asien vor. Die Abbildung einer solchen findet sich

im T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-

tien, Buch 283, Blatt 10a. Dabei ist dort irrtümlicher

W eise eine Rilleoben auf der Säule eingezeichnet; die

Sehne ist allerdings richtig durch den Schaft hin-

durchgezogen. Auch hier bei den Standarmbrüsten

könnte deswegen die Rille nur fälschlich dargestellt

sein; sonderbar bleibt allerdings die oben quer über

die Säule laufende Sehne, die eigentlich ganz fehlen

müfste. Vielleicht aber, dafs die Waffe sowohl zum

Schleudern von Pfeilen als auch von Steinen und

Kugeln verwandt wurde, und dafs hier demnach die

Vereinigung von zwei Mechanismen vorläge.

Auch über die Abzugsvorrichtung kann

nichts bestimmtes gesagt werden. Es kommen zwei

Abb. 54. Abzugsmechanismus der Ahongarmbrust

Konstruktionen nach Abb. 47 u.49 in Betracht. Bei

beiden Mechanismen scheint der Schufs durch einen

Schlag ausgelöstzu werden, zu dessen Abgabe der

bei allen Abbildungen unten dargestellte Schlegel

dient. Diese g-rofsen Standarmbrüste sollen etwa

140—i5opu(=2 38—255 m) weit geschossen haben64).

Sie wurden von 4—7 Mann bedient65).

An einer anderen Stelle ist noch von einem

Belagerungsgeschütz die Rede, das „gekreuzte

Wagenarmbrust“ genannt wird und eine Schufs-

weite von 700 pu (= 1190 m) erreicht haben soll66).

Mit diesen Angaben über die gröfsten Aus-

führungen von Armbrüsten schliefsen wir die Be-

richte über chinesische Konstruktionen. Die Arm-

brust findet sich jedoch nicht nur im eigentlichen

Reiche der Mitte, sondern auch in den benach-

barten Gebieten. Weil China aber für das ganze

östliche Asien bis tief nach Hinterindien hinab fast

durch alle Zeiten der Kulturspender war, von wo

unter anderem die meisten militärischen und tech-

nischen Einrichtungen übernommen wurden, so ist

es natürlich, dafs auch die Armbrust von China

aus in den angrenzenden Bändern Eingang fand.

* *

*

Über die Verwendung der Armbrust in Japan

besitzen wir nur spärliche Berichte; die frühesten

stammen aus dem Nihongi, dem ältesten japani-

schen Geschiehtswerke. Es heifst dort, dafs im

Jahre 618 n. Chr. Kokuryö (Korea) aus der Beute

eines Sieges gegen das Heer der Suidynastie Arm-

brüste und eine Art Kriegsmaschine zum Schleudern

von Steinen nach Japan sandte; dabei bildeten viel-

leicht beide Waffen, sicher aber die letztere eine

Neuerung in der japanischen Kriegsführung67). In

der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts fanden Arm-

brüste jedenfalls schon zahlreiche Verwendung, denn

64) Diese Entfernung erscheint im Hinblick auf die

Gröfse der Geschütze und im Vergleich zur Angabe von

S 177 wieder viel zu klein.

66) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 5a.

66) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 283, Blatt 1 b.

B7) O. Nachod, Geschichte von Japan. Bd. 1, Buch 1.

Gotha 1906. S. 325.

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

179

Abb. 55. Armbrust von den Nikobaren. Museum für Völkerkunde

zu Berlin. Signatur: I. C. 12280 (Text s. S. 181)

befestigt, liefe von dort zum vordersten

Bogen, um den es lose gleitend ge-

schlungen ist und von hier aus zum

mittleren Bogen. Der vorderste Bogen

würde dann als „fixe Rolle“ arbeiten

und es ergäbe sich, wenn dieser Bogen

doppelt so viel Widerstand gegen Durch-

biegung- als die beiden andern besäfse,

eine gleichmäfsige Krümmung- sämt-

licher Bogen. Bei der in Abb. 48 dar-

gestellten Ausführung mit nur zwei

Bogen wäre dagegen die Sehne un-

mittelbar am hinteren Bogen befestigt.

Sie liefe von dort zum vorderen, um den sie wieder

lose gleitend geschlungen ist, wobei ein Wulst das

Wandern des Stranges gegen die Mitte der Arm-

brust zu verhindert. Die eigentliche quer über

die Bahn laufende Sehne bildet in diesem Falle

die unmittelbare Fortsetzung der beiden Enden.

Die Annahme solch einer komplizierten Verbindung

der zwei bezw. drei Bogen untereinander bietet

wohl einige Erklärung für die Anordnung des

Gegenbogens; die Konstruktion ist aber sehr un-

wahrscheinlich und dürfte auch praktisch nicht

ohne weiteres durchzuführen sein.

Endlich käme noch eine Ausführung in Be-

tracht, bei der der hintere entgegengesetzt ge-

krümmte Bogen in einer Gleitbahn beweglich an-

geordnet ist und das eigentliche Fortschleudern

des Pfeiles besorgt. Armbrüste mit innen liegender,

gedeckter Pfeilbahn kamen tatsächlich auch in Ost-

asien vor. Die Abbildung einer solchen findet sich

im T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-

tien, Buch 283, Blatt 10a. Dabei ist dort irrtümlicher

W eise eine Rilleoben auf der Säule eingezeichnet; die

Sehne ist allerdings richtig durch den Schaft hin-

durchgezogen. Auch hier bei den Standarmbrüsten

könnte deswegen die Rille nur fälschlich dargestellt

sein; sonderbar bleibt allerdings die oben quer über

die Säule laufende Sehne, die eigentlich ganz fehlen

müfste. Vielleicht aber, dafs die Waffe sowohl zum

Schleudern von Pfeilen als auch von Steinen und

Kugeln verwandt wurde, und dafs hier demnach die

Vereinigung von zwei Mechanismen vorläge.

Auch über die Abzugsvorrichtung kann

nichts bestimmtes gesagt werden. Es kommen zwei

Abb. 54. Abzugsmechanismus der Ahongarmbrust

Konstruktionen nach Abb. 47 u.49 in Betracht. Bei

beiden Mechanismen scheint der Schufs durch einen

Schlag ausgelöstzu werden, zu dessen Abgabe der

bei allen Abbildungen unten dargestellte Schlegel

dient. Diese g-rofsen Standarmbrüste sollen etwa

140—i5opu(=2 38—255 m) weit geschossen haben64).

Sie wurden von 4—7 Mann bedient65).

An einer anderen Stelle ist noch von einem

Belagerungsgeschütz die Rede, das „gekreuzte

Wagenarmbrust“ genannt wird und eine Schufs-

weite von 700 pu (= 1190 m) erreicht haben soll66).

Mit diesen Angaben über die gröfsten Aus-

führungen von Armbrüsten schliefsen wir die Be-

richte über chinesische Konstruktionen. Die Arm-

brust findet sich jedoch nicht nur im eigentlichen

Reiche der Mitte, sondern auch in den benach-

barten Gebieten. Weil China aber für das ganze

östliche Asien bis tief nach Hinterindien hinab fast

durch alle Zeiten der Kulturspender war, von wo

unter anderem die meisten militärischen und tech-

nischen Einrichtungen übernommen wurden, so ist

es natürlich, dafs auch die Armbrust von China

aus in den angrenzenden Bändern Eingang fand.

* *

*

Über die Verwendung der Armbrust in Japan

besitzen wir nur spärliche Berichte; die frühesten

stammen aus dem Nihongi, dem ältesten japani-

schen Geschiehtswerke. Es heifst dort, dafs im

Jahre 618 n. Chr. Kokuryö (Korea) aus der Beute

eines Sieges gegen das Heer der Suidynastie Arm-

brüste und eine Art Kriegsmaschine zum Schleudern

von Steinen nach Japan sandte; dabei bildeten viel-

leicht beide Waffen, sicher aber die letztere eine

Neuerung in der japanischen Kriegsführung67). In

der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts fanden Arm-

brüste jedenfalls schon zahlreiche Verwendung, denn

64) Diese Entfernung erscheint im Hinblick auf die

Gröfse der Geschütze und im Vergleich zur Angabe von

S 177 wieder viel zu klein.

66) Wu-pei-chih 1721, Buch 103, Blatt 5a.

66) T’u-shu-chi-ch’eng, Shanghai 1884, Jung-cheng-tien,

Buch 283, Blatt 1 b.

B7) O. Nachod, Geschichte von Japan. Bd. 1, Buch 1.

Gotha 1906. S. 325.