284

B. RATHGEN, FEUER- UND FERNWAFFEN DES 14. JAHRHUNDERTS IN FLANDERN VII. BAND

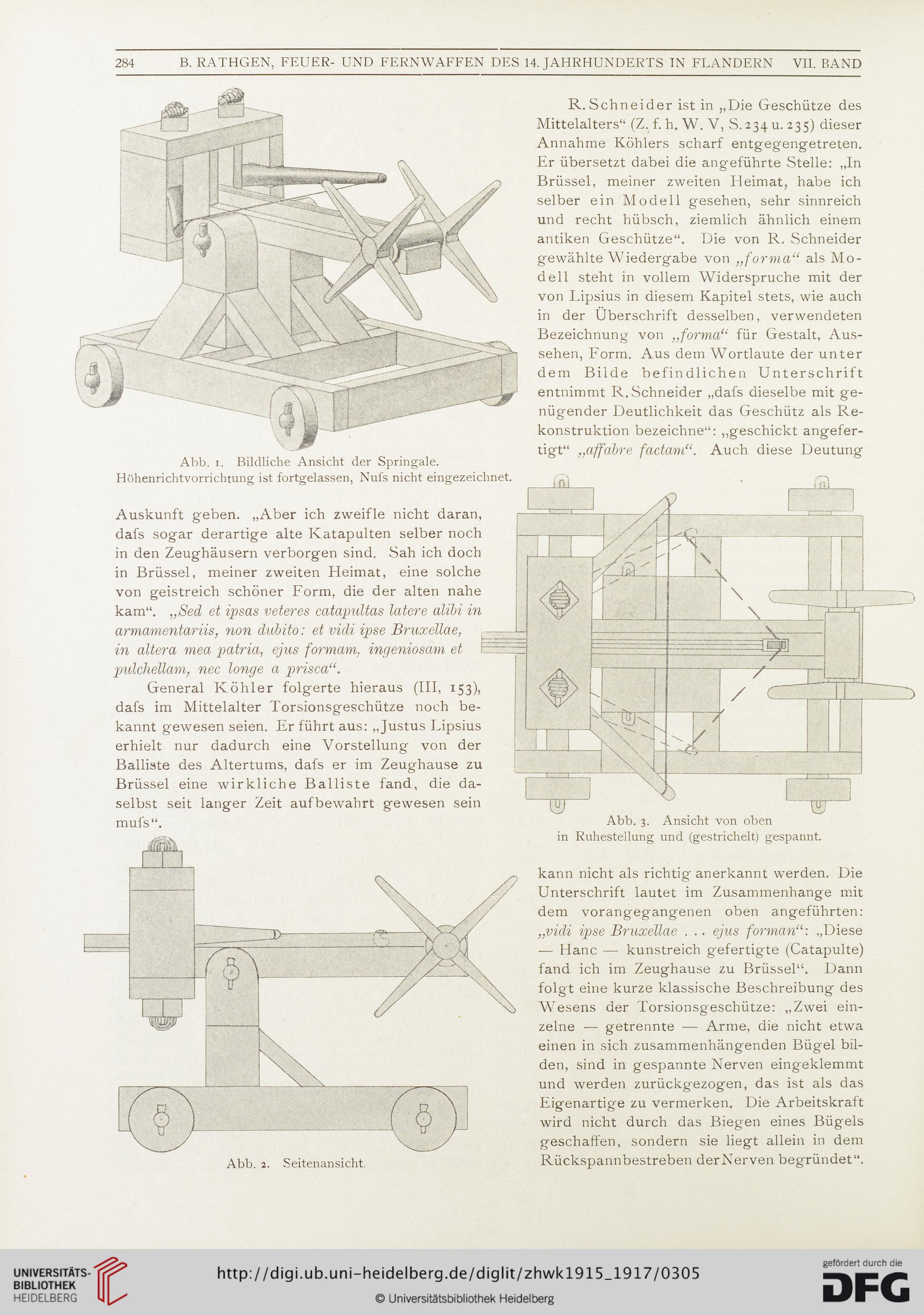

Abb. i. Bildliche Ansicht der Springale.

Höhenrichtvorrichtung ist fortgelassen, Nufs nicht eingezeichnet.

Auskunft geben. „Aber ich zweifle nicht daran,

dafs sogar derartige alte Katapulten selber noch

in den Zeughäusern verborgen sind. Sah ich doch

in Brüssel, meiner zweiten Heimat, eine solche

von geistreich schöner Form, die der alten nahe

kam“. „Sed et ipsas veteres catapultas latere alibi in

armamentariis, non dubito: et vidi ipse Bruxellae,

in altera mea patria, ejus formam, ingeniosam et krrz

pulcliellam, nee longe a prisca“.

General Köhler folgerte hieraus (III, 153),

dafs im Mittelalter Torsionsgeschütze noch be-

kannt gewesen seien. Er führt aus: „Justus Lipsius

erhielt nur dadurch eine Vorstellung von der

Balliste des Altertums, dafs er im Zeughause zu

Brüssel eine wirkliche Balliste fand, die da-

selbst seit langer Zeit aufbewahrt gewesen sein

mufs“.

R. Schneider ist in „Die Geschütze des

Mittelalters“ (Z. f. h. W. V, S. 234 u. 235) dieser

Annahme Köhlers scharf entgegengetreten.

Er übersetzt dabei die angeführte Stelle: „In

Brüssel, meiner zweiten Fleimat, habe ich

selber ein Modell gesehen, sehr sinnreich

und recht hübsch, ziemlich ähnlich einem

antiken Geschütze“. Die von R. Schneider

gewählte Wiedergabe von „forma“ als Mo-

dell steht in vollem Widerspruche mit der

von Lipsius in diesem Kapitel stets, wie auch

in der Überschrift desselben, verwendeten

Bezeichnung von „forma“ für Gestalt, Aus-

sehen, Form. Aus dem Wortlaute der unter

dem Bilde befindlichen Unterschrift

entnimmt R. Schneider „dafs dieselbe mit ge-

nügender Deutlichkeit das Geschütz als Re-

konstruktion bezeichne“: „geschickt angefer-

tigt“ „affabre factam“. Auch diese Deutung

Abb. 3. Ansicht von oben

in Ruhestellung und (gestrichelt) gespannt.

Abb. 2. Seitenansicht.

kann nicht als richtig anerkannt werden. Die

Unterschrift lautet im Zusammenhänge mit

dem vorangegangenen oben angeführten:

„vidi ipse Bruxellae . .. ejus forman“: „Diese

— Hane — kunstreich gefertigte (Catapulte)

fand ich im Zeughause zu Brüssel“. Dann

folgt eine kurze klassische Beschreibung des

Wesens der Torsionsgeschütze: „Zwei ein-

zelne — getrennte — Arme, die nicht etwa

einen in sich zusammenhängenden Bügel bil-

den, sind in gespannte Nerven eingeklemmt

und werden zurückgezogen, das ist als das

Eigenartige zu vermerken. Die Arbeitskraft

wird nicht durch das Biegen eines Bügels

geschaffen, sondern sie liegt allein in dem

Rückspannbestreben derNerven begründet“.

B. RATHGEN, FEUER- UND FERNWAFFEN DES 14. JAHRHUNDERTS IN FLANDERN VII. BAND

Abb. i. Bildliche Ansicht der Springale.

Höhenrichtvorrichtung ist fortgelassen, Nufs nicht eingezeichnet.

Auskunft geben. „Aber ich zweifle nicht daran,

dafs sogar derartige alte Katapulten selber noch

in den Zeughäusern verborgen sind. Sah ich doch

in Brüssel, meiner zweiten Heimat, eine solche

von geistreich schöner Form, die der alten nahe

kam“. „Sed et ipsas veteres catapultas latere alibi in

armamentariis, non dubito: et vidi ipse Bruxellae,

in altera mea patria, ejus formam, ingeniosam et krrz

pulcliellam, nee longe a prisca“.

General Köhler folgerte hieraus (III, 153),

dafs im Mittelalter Torsionsgeschütze noch be-

kannt gewesen seien. Er führt aus: „Justus Lipsius

erhielt nur dadurch eine Vorstellung von der

Balliste des Altertums, dafs er im Zeughause zu

Brüssel eine wirkliche Balliste fand, die da-

selbst seit langer Zeit aufbewahrt gewesen sein

mufs“.

R. Schneider ist in „Die Geschütze des

Mittelalters“ (Z. f. h. W. V, S. 234 u. 235) dieser

Annahme Köhlers scharf entgegengetreten.

Er übersetzt dabei die angeführte Stelle: „In

Brüssel, meiner zweiten Fleimat, habe ich

selber ein Modell gesehen, sehr sinnreich

und recht hübsch, ziemlich ähnlich einem

antiken Geschütze“. Die von R. Schneider

gewählte Wiedergabe von „forma“ als Mo-

dell steht in vollem Widerspruche mit der

von Lipsius in diesem Kapitel stets, wie auch

in der Überschrift desselben, verwendeten

Bezeichnung von „forma“ für Gestalt, Aus-

sehen, Form. Aus dem Wortlaute der unter

dem Bilde befindlichen Unterschrift

entnimmt R. Schneider „dafs dieselbe mit ge-

nügender Deutlichkeit das Geschütz als Re-

konstruktion bezeichne“: „geschickt angefer-

tigt“ „affabre factam“. Auch diese Deutung

Abb. 3. Ansicht von oben

in Ruhestellung und (gestrichelt) gespannt.

Abb. 2. Seitenansicht.

kann nicht als richtig anerkannt werden. Die

Unterschrift lautet im Zusammenhänge mit

dem vorangegangenen oben angeführten:

„vidi ipse Bruxellae . .. ejus forman“: „Diese

— Hane — kunstreich gefertigte (Catapulte)

fand ich im Zeughause zu Brüssel“. Dann

folgt eine kurze klassische Beschreibung des

Wesens der Torsionsgeschütze: „Zwei ein-

zelne — getrennte — Arme, die nicht etwa

einen in sich zusammenhängenden Bügel bil-

den, sind in gespannte Nerven eingeklemmt

und werden zurückgezogen, das ist als das

Eigenartige zu vermerken. Die Arbeitskraft

wird nicht durch das Biegen eines Bügels

geschaffen, sondern sie liegt allein in dem

Rückspannbestreben derNerven begründet“.