Baumeister: das Architektur-Magazin — 3.1905

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.49991#0124

DOI issue:

Heft 10 (1905, Juli)

DOI article:Ebe, Gustav: Die Ausbildung der Front- und Dacherker

DOI article:Das Geschäftshaus "Automat", Berlin, Friedrichstrasse 167-168: Architekt Bruno Schmitz, Charlottenburg.

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.49991#0124

116

DER BAUMEISTER * 1905, JULI.

Säulchen an den Ständern, Reliefs in den Brüstungen und

Abschluss durch ein Pultdach.

Die Holzhäuser in Braunschweig, in der Regel mit der

Traufseite nach der Strasse gekehrt, sind selten mit Front-

erkern versehen, dagegen sind breite, durch Giebel abge-

schlossene Dachaufbauten und Luke in grösserer Anzahl

vorhanden. Das Haus Burgplatz Nr. 2 daselbst aus der

Zeit der Frührenaissance besitzt einen von Grund auf in 4

übergekragten Geschossen sich erhebenden Ausbau von

2 Fensterbreiten, welcher die Fusslinie des Dachs durch-

bricht und mit einem Giebel abschliesst. (Abb. 11.)

Die Steinerker der Barockperiode nehmen öfter ge-

schwungene Grundformen an, wie der am Hause Karolinen-

strasse Nr. 30 in Nürnberg aus dem Anfang des 18. Jahr-

hunderts, dessen oblonges Viereck mit ausgebogener Vorder-

seite von 2 Volutenkonsolen und einem mittleren Zapfen

gestützt wird. Die gerade überdeckten Fenster sind von

Hermen eingefasst und mit einem Baldachin bekrönt, über

dem Abschlussgesims folgen geschwungene durchschnittene

Volutengiebel, in deren Mitte eine weibliche Figur steht.

Ein Wohnhaus in St. Gallen besitzt einen oblong-viereckigen

Erker, auf Figurenkonsolen ruhend; in der Brüstung er-

scheinen sitzende Löwenfiguren, darüber folgen Figuren-

hermen und der Aufbau schliesst mit einem Zeltdach. — In

Frankreich werden in dieser Periode die offenen Balkons in

geschwungenen Formen, durch muschelartige Konsolbildungen

unterstützt, ziemlich allgemein bevorzugt.

Für die Holzerker brachte die Barockperiode die aus-

gesprochene Übertragung der Steinformen, aber sonst keine

wesentlichen Neuerungen.

Unter der Herrschaft des Empirestils und der darauf

folgenden hellenistischen Renaissance verschwand der Erker

auch in Deutschland, wie schon früher in Frankreich, und

wurde durch den Balkon ersetzt, der doch in bezug auf

plastische Wirkung hinter dem Erker zurückbleibt und kaum

als Erweiterung der Innenräume gelten kann. Jndes hat die

Neuzeit hierin Wandel geschaffen, da durch die Wiederauf-

nahme der mittelalterlichen Stilarten, besonders jedoch durch

die Neubelebung der Deutschrenaissance die Erkeranlagen

wieder in ihr altes Heimatsrecht eingesetzt wurden.

Auch die Moderne hat sich den Vorteil, den die plastische

Ausgestaltung der Fassaden durch die Erker gewinnt, nicht

entgehen lassen, und ist öfter in ihrem Bemühen um das

Erfinden neuer Formen auch auf diesem Gebiete von Erfolg

begleitet gewesen. Allerdings kann man den gelegentlich

vorkommenden Ersatz der konsolartigen Auskragung durch

breiartig vorquellende Wulste nicht zu den glücklichen

Neuerungen zählen.

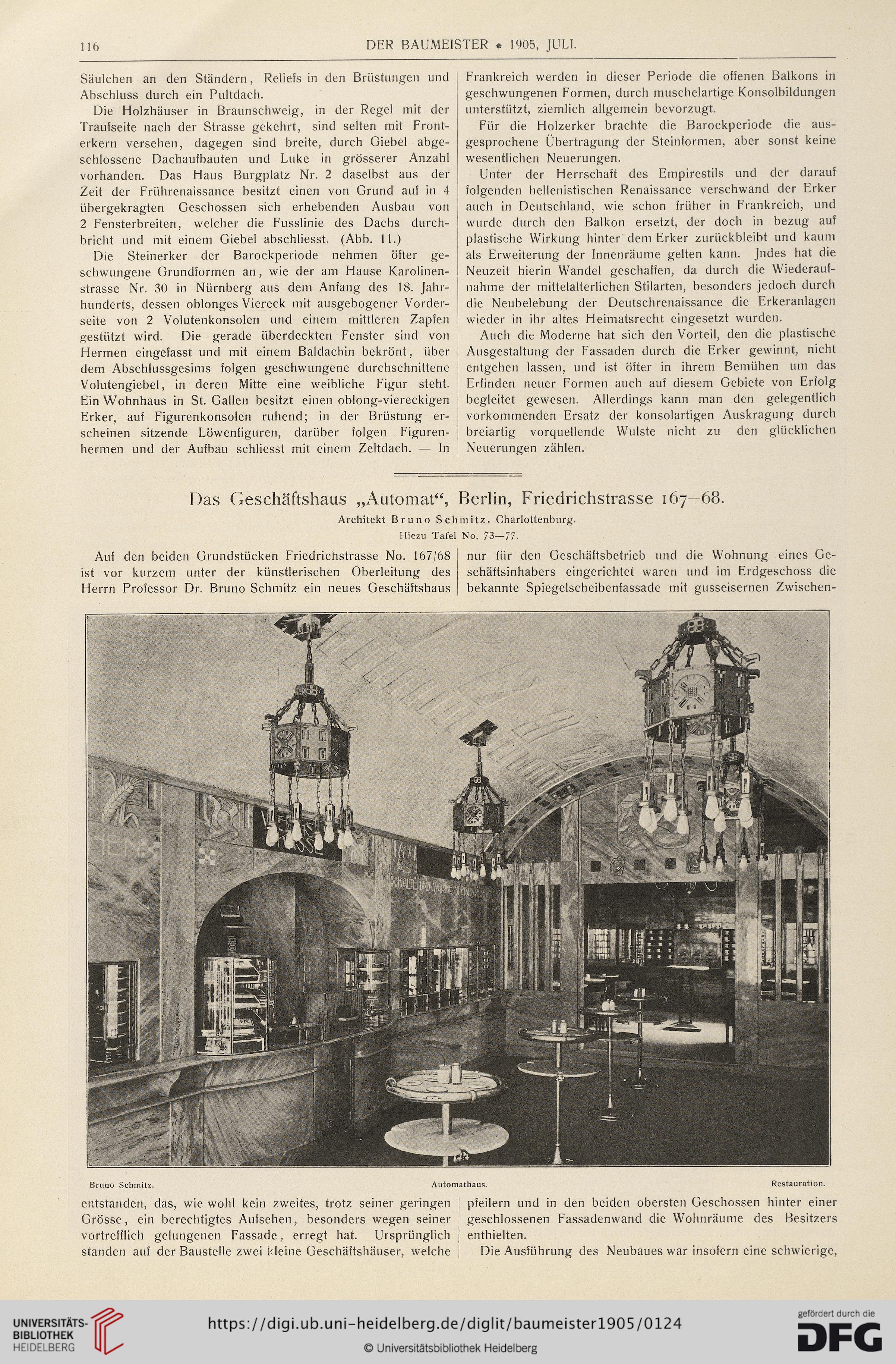

Das Geschäftshaus „Automat“, Berlin, Friedrichstrasse 167 68.

Architekt Bruno Schmitz, Charlottenburg.

Hiezu Tafel No. 73—77.

Auf den beiden Grundstücken Friedrichstrasse No. 167/68

ist vor kurzem unter der künstlerischen Oberleitung des

Herrn Professor Dr. Bruno Schmitz ein neues Geschäftshaus

nur für den Geschäftsbetrieb und die Wohnung eines Ge-

schäftsinhabers eingerichtet waren und im Erdgeschoss die

bekannte Spiegelscheibenfassade mit gusseisernen Zwischen-

Bruno Schmitz.

Automathaus.

Restauration.

entstanden, das, wie wohl kein zweites, trotz seiner geringen

Grösse, ein berechtigtes Aufsehen, besonders wegen seiner

vortrefflich gelungenen Fassade, erregt hat. Ursprünglich

standen auf der Baustelle zwei kleine Geschäftshäuser, welche

pfeilern und in den beiden obersten Geschossen hinter einer

geschlossenen Fassadenwand die Wohnräume des Besitzers

enthielten.

Die Ausführung des Neubaues war insofern eine schwierige,

DER BAUMEISTER * 1905, JULI.

Säulchen an den Ständern, Reliefs in den Brüstungen und

Abschluss durch ein Pultdach.

Die Holzhäuser in Braunschweig, in der Regel mit der

Traufseite nach der Strasse gekehrt, sind selten mit Front-

erkern versehen, dagegen sind breite, durch Giebel abge-

schlossene Dachaufbauten und Luke in grösserer Anzahl

vorhanden. Das Haus Burgplatz Nr. 2 daselbst aus der

Zeit der Frührenaissance besitzt einen von Grund auf in 4

übergekragten Geschossen sich erhebenden Ausbau von

2 Fensterbreiten, welcher die Fusslinie des Dachs durch-

bricht und mit einem Giebel abschliesst. (Abb. 11.)

Die Steinerker der Barockperiode nehmen öfter ge-

schwungene Grundformen an, wie der am Hause Karolinen-

strasse Nr. 30 in Nürnberg aus dem Anfang des 18. Jahr-

hunderts, dessen oblonges Viereck mit ausgebogener Vorder-

seite von 2 Volutenkonsolen und einem mittleren Zapfen

gestützt wird. Die gerade überdeckten Fenster sind von

Hermen eingefasst und mit einem Baldachin bekrönt, über

dem Abschlussgesims folgen geschwungene durchschnittene

Volutengiebel, in deren Mitte eine weibliche Figur steht.

Ein Wohnhaus in St. Gallen besitzt einen oblong-viereckigen

Erker, auf Figurenkonsolen ruhend; in der Brüstung er-

scheinen sitzende Löwenfiguren, darüber folgen Figuren-

hermen und der Aufbau schliesst mit einem Zeltdach. — In

Frankreich werden in dieser Periode die offenen Balkons in

geschwungenen Formen, durch muschelartige Konsolbildungen

unterstützt, ziemlich allgemein bevorzugt.

Für die Holzerker brachte die Barockperiode die aus-

gesprochene Übertragung der Steinformen, aber sonst keine

wesentlichen Neuerungen.

Unter der Herrschaft des Empirestils und der darauf

folgenden hellenistischen Renaissance verschwand der Erker

auch in Deutschland, wie schon früher in Frankreich, und

wurde durch den Balkon ersetzt, der doch in bezug auf

plastische Wirkung hinter dem Erker zurückbleibt und kaum

als Erweiterung der Innenräume gelten kann. Jndes hat die

Neuzeit hierin Wandel geschaffen, da durch die Wiederauf-

nahme der mittelalterlichen Stilarten, besonders jedoch durch

die Neubelebung der Deutschrenaissance die Erkeranlagen

wieder in ihr altes Heimatsrecht eingesetzt wurden.

Auch die Moderne hat sich den Vorteil, den die plastische

Ausgestaltung der Fassaden durch die Erker gewinnt, nicht

entgehen lassen, und ist öfter in ihrem Bemühen um das

Erfinden neuer Formen auch auf diesem Gebiete von Erfolg

begleitet gewesen. Allerdings kann man den gelegentlich

vorkommenden Ersatz der konsolartigen Auskragung durch

breiartig vorquellende Wulste nicht zu den glücklichen

Neuerungen zählen.

Das Geschäftshaus „Automat“, Berlin, Friedrichstrasse 167 68.

Architekt Bruno Schmitz, Charlottenburg.

Hiezu Tafel No. 73—77.

Auf den beiden Grundstücken Friedrichstrasse No. 167/68

ist vor kurzem unter der künstlerischen Oberleitung des

Herrn Professor Dr. Bruno Schmitz ein neues Geschäftshaus

nur für den Geschäftsbetrieb und die Wohnung eines Ge-

schäftsinhabers eingerichtet waren und im Erdgeschoss die

bekannte Spiegelscheibenfassade mit gusseisernen Zwischen-

Bruno Schmitz.

Automathaus.

Restauration.

entstanden, das, wie wohl kein zweites, trotz seiner geringen

Grösse, ein berechtigtes Aufsehen, besonders wegen seiner

vortrefflich gelungenen Fassade, erregt hat. Ursprünglich

standen auf der Baustelle zwei kleine Geschäftshäuser, welche

pfeilern und in den beiden obersten Geschossen hinter einer

geschlossenen Fassadenwand die Wohnräume des Besitzers

enthielten.

Die Ausführung des Neubaues war insofern eine schwierige,