+

qck +

/■

wie in der späteren Entwicklung, so können wir doch Ver-

änderungen constatiren, die sich durch lokale Traditionen,

freindländische Einflüsse, Forderungen wechselnder Mode

und neue technische Errungenschaften ergaben, In der

Feststellung dieser Veränderungen nach ihrer logischen und

historischen Folge sind wir freilich nicht weit gekommen —■

die Geschichte des römischen Aunsthandwerks ist noch nicht

geschrieben. Immerhin ist bereits ein Anfang gemacht,

in das Ehaos Ordnung zu bringen, vorerst durch Lettner

und Aönen für die Reramik. Wenn ich dies nun auch

für die Glasindustrie in den Pauptzügen versuche, stütze

ich mich auf die engen Beziehungen, die zwischen der

Formengebung in Thon und Glas bestehen, auf Münz-

funde und andere Anhaltspunkte zur Datirung, sowie auf

die allgemein giltigen Gesetze der Formenentwicklung.

Die Römer hatten die Glasindsturie von den Aegyp-

tern bereits in hoher technischer Vollendung übernommen,

und konnten sowohl farbiges, wie farbloses, opakes und

durchsichtiges Glas erzeugen. Durch die Entdeckung von

Entfärbungsmitteln, Zusätzen von Manganverbindungen

hatten die Glashütten der neuen, mächtig emporblühenden

Industriestadt am Nil ihre Eoncurrenten in Sidon ge-

schlagen. Während hier in der altägyptischen Weise in

opakfarbigem oder grünlichem Glase weitergearbeitet

wurde, rühmte man schon um die Mitte des Jahr-

hunderts n. Ehr. dem alexandrinischen producte nach,

daß es an Durchsichtigkeit dem Arystalle gleichkoinme.

Auch die Fabriken in Lampanien und Rom bemächtigten

sich der neuen, von plinius auf's höchste geschätzten Er-

rungenschaft und verpflanzten sie nach Gallien und an

den Rhein. Die Ansicht, daß die Antike den Paupt-

werth aus die Nachahmung von Edelsteinen durch farbige

Pasten gelegt hätte, muß heute als veraltet bezeichnet

werden. Wie in der modernen Industrie, ist auch in

römischer Zeit vorwiegend in mehr oder weniger unge-

färbten: und durchsichtigem Materiale gearbeitet worden

und zwar sowohl für den gewöhnlichen Bedarf wie für

den Luxus. Bei den farbigen Gläsern der Antike, ein-

schließlich der altägyptischen, ist die Anlehnung an Edel-

gestein oder Marmormuster nur eine ganz oberflächliche

und kann selbst das Auge nur selten irresühren. Die

antike Imitation des Onyx z. B. oder des Eapis Lazuli

erreicht nicht entfernt die täuschende Wirkung, welche der

moderne Stuckmarmor, die falschen Brillanten ausüben.

Allerdings gab es Glasmacher, welche in betrügerischer

Absicht Gemmen und Eameen in Glas nachbildeten,

Seneca bezeichnet ausdrücklich einen Fälscher von Sma-

ragden, plinius spricht sogar von Büchern, in welchen

diese Fälscherkünste gelehrt wurden, und warnt vor ihnen;

trotzdem waren sie noch im 3. Jahrhundert in Uebung,

selbst die Kaiserin Salonina, Gemahlin des Gallienus,

kaufte ein gläsernes Eollier für echte Perlen. Solche Imi-

tationen fanden in der Antike dieselbe Beurtheilung wie

heutzutage. Wenn man meint, daß diese gerade in der

Blüthezeit der Industrie die hervorragendsten Eigenschaften

des Glases, seine Durchsichtigkeit und Farblosigkeit ab-

sichtlich unbenützt gelassen hätte, um es in den kunst-

vollsten Stücken nur als Surrogat eines edleren Stoffes

zu verwenden, so drückt man ihr damit unbewußt den

Makel der Trucage auf. Es geschieht dies unter dem

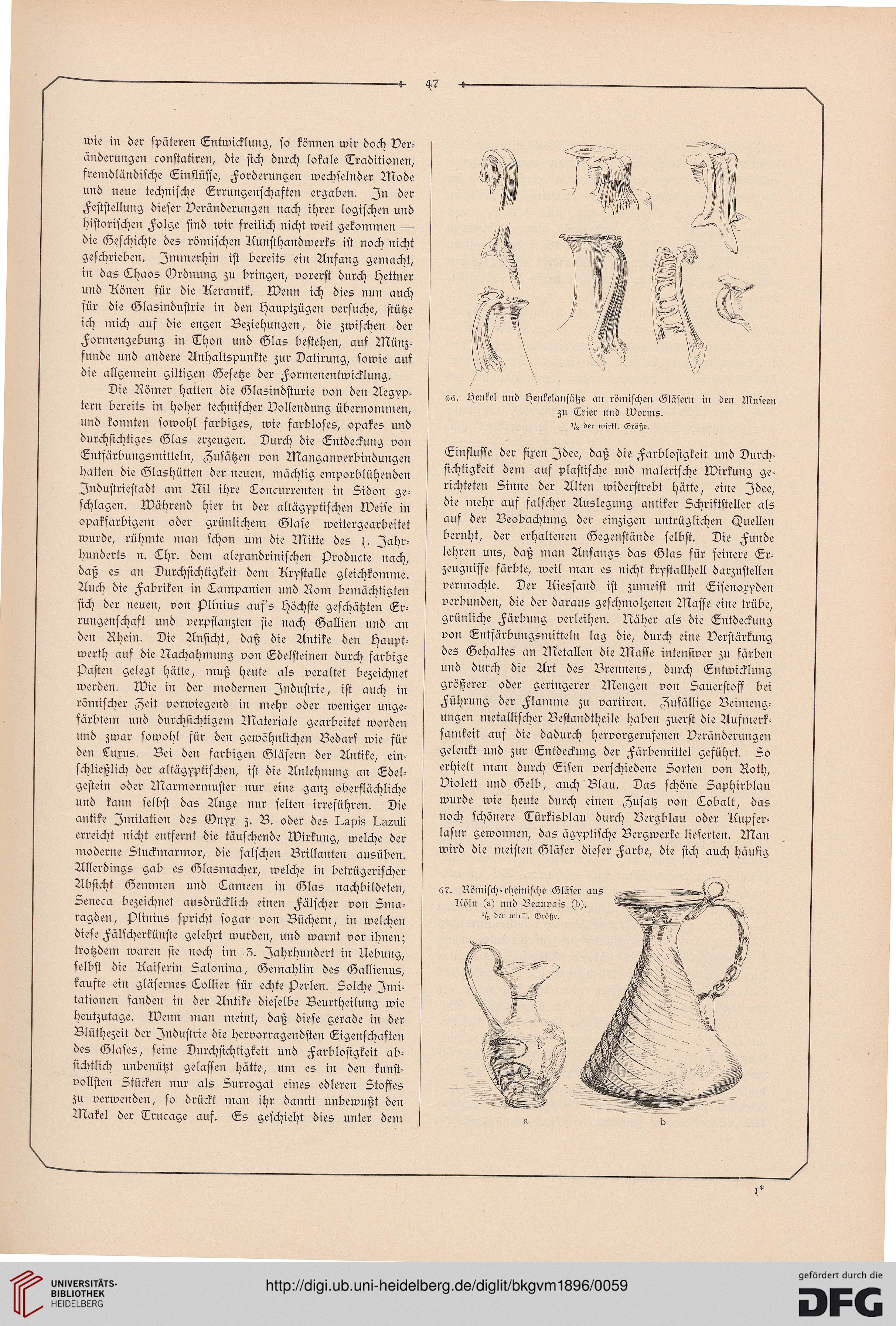

66. lfenkel und Henkelaiisätze an römischen Gläsern in den Museen

zu Trier und Worms.

1/2 der wirkl. Größe.

Einflüsse der fixen Idee, daß die Farblosigkeit und Durch-

sichtigkeit dem auf plastische und malerische Wirkung ge-

richteten Sinne der Alten widerstrebt hätte, eine Idee,

die mehr aus falscher Auslegung antiker Schriftsteller als

auf der Beobachtung der einzigen untrüglichen Quellen

beruht, der erhaltenen Gegenstände selbst. Die Funde

lehren uns, daß man Anfangs das Glas für feinere Er-

zeugnisse färbte, weil man es nicht krystallhell darzustellen

vermochte. Der Kiessand ist zumeist mit Eisenoxyden

verbunden, die der daraus geschmolzenen Masse eine trübe,

grünliche Färbung verleihen. Näher als die Entdeckung

von Entfärbungsmitteln lag die, durch eine Verstärkung

des Gehaltes an Metallen die Maste intensiver zu färben

und durch die Art des Brennens, durch Entwicklung

größerer oder geringerer Mengen von Sauerstoff bei

Führung der Flamme zu variiren. Zufällige Beimeng-

ungen metallischer Bestandtheile haben zuerst die Aufmerk-

samkeit auf die dadurch hervorgerufenen Veränderungen

gelenkt und zur Entdeckung der Färbemittel geführt. So

erhielt man durch Eisen verschiedene Sorten von Roth,

Violett und Gelb, auch Blau. Das schöne Saphirblau

wurde wie heute durch einen Zusatz von Eobalt, das

noch schönere Türkisblau durch Bergblau oder Kupfer-

lasur gewonnen, das ägyptische Bergwerke lieferten. Man

wird die meisten Gläser dieser Farbe, die sich auch häufig

a b

qck +

/■

wie in der späteren Entwicklung, so können wir doch Ver-

änderungen constatiren, die sich durch lokale Traditionen,

freindländische Einflüsse, Forderungen wechselnder Mode

und neue technische Errungenschaften ergaben, In der

Feststellung dieser Veränderungen nach ihrer logischen und

historischen Folge sind wir freilich nicht weit gekommen —■

die Geschichte des römischen Aunsthandwerks ist noch nicht

geschrieben. Immerhin ist bereits ein Anfang gemacht,

in das Ehaos Ordnung zu bringen, vorerst durch Lettner

und Aönen für die Reramik. Wenn ich dies nun auch

für die Glasindustrie in den Pauptzügen versuche, stütze

ich mich auf die engen Beziehungen, die zwischen der

Formengebung in Thon und Glas bestehen, auf Münz-

funde und andere Anhaltspunkte zur Datirung, sowie auf

die allgemein giltigen Gesetze der Formenentwicklung.

Die Römer hatten die Glasindsturie von den Aegyp-

tern bereits in hoher technischer Vollendung übernommen,

und konnten sowohl farbiges, wie farbloses, opakes und

durchsichtiges Glas erzeugen. Durch die Entdeckung von

Entfärbungsmitteln, Zusätzen von Manganverbindungen

hatten die Glashütten der neuen, mächtig emporblühenden

Industriestadt am Nil ihre Eoncurrenten in Sidon ge-

schlagen. Während hier in der altägyptischen Weise in

opakfarbigem oder grünlichem Glase weitergearbeitet

wurde, rühmte man schon um die Mitte des Jahr-

hunderts n. Ehr. dem alexandrinischen producte nach,

daß es an Durchsichtigkeit dem Arystalle gleichkoinme.

Auch die Fabriken in Lampanien und Rom bemächtigten

sich der neuen, von plinius auf's höchste geschätzten Er-

rungenschaft und verpflanzten sie nach Gallien und an

den Rhein. Die Ansicht, daß die Antike den Paupt-

werth aus die Nachahmung von Edelsteinen durch farbige

Pasten gelegt hätte, muß heute als veraltet bezeichnet

werden. Wie in der modernen Industrie, ist auch in

römischer Zeit vorwiegend in mehr oder weniger unge-

färbten: und durchsichtigem Materiale gearbeitet worden

und zwar sowohl für den gewöhnlichen Bedarf wie für

den Luxus. Bei den farbigen Gläsern der Antike, ein-

schließlich der altägyptischen, ist die Anlehnung an Edel-

gestein oder Marmormuster nur eine ganz oberflächliche

und kann selbst das Auge nur selten irresühren. Die

antike Imitation des Onyx z. B. oder des Eapis Lazuli

erreicht nicht entfernt die täuschende Wirkung, welche der

moderne Stuckmarmor, die falschen Brillanten ausüben.

Allerdings gab es Glasmacher, welche in betrügerischer

Absicht Gemmen und Eameen in Glas nachbildeten,

Seneca bezeichnet ausdrücklich einen Fälscher von Sma-

ragden, plinius spricht sogar von Büchern, in welchen

diese Fälscherkünste gelehrt wurden, und warnt vor ihnen;

trotzdem waren sie noch im 3. Jahrhundert in Uebung,

selbst die Kaiserin Salonina, Gemahlin des Gallienus,

kaufte ein gläsernes Eollier für echte Perlen. Solche Imi-

tationen fanden in der Antike dieselbe Beurtheilung wie

heutzutage. Wenn man meint, daß diese gerade in der

Blüthezeit der Industrie die hervorragendsten Eigenschaften

des Glases, seine Durchsichtigkeit und Farblosigkeit ab-

sichtlich unbenützt gelassen hätte, um es in den kunst-

vollsten Stücken nur als Surrogat eines edleren Stoffes

zu verwenden, so drückt man ihr damit unbewußt den

Makel der Trucage auf. Es geschieht dies unter dem

66. lfenkel und Henkelaiisätze an römischen Gläsern in den Museen

zu Trier und Worms.

1/2 der wirkl. Größe.

Einflüsse der fixen Idee, daß die Farblosigkeit und Durch-

sichtigkeit dem auf plastische und malerische Wirkung ge-

richteten Sinne der Alten widerstrebt hätte, eine Idee,

die mehr aus falscher Auslegung antiker Schriftsteller als

auf der Beobachtung der einzigen untrüglichen Quellen

beruht, der erhaltenen Gegenstände selbst. Die Funde

lehren uns, daß man Anfangs das Glas für feinere Er-

zeugnisse färbte, weil man es nicht krystallhell darzustellen

vermochte. Der Kiessand ist zumeist mit Eisenoxyden

verbunden, die der daraus geschmolzenen Masse eine trübe,

grünliche Färbung verleihen. Näher als die Entdeckung

von Entfärbungsmitteln lag die, durch eine Verstärkung

des Gehaltes an Metallen die Maste intensiver zu färben

und durch die Art des Brennens, durch Entwicklung

größerer oder geringerer Mengen von Sauerstoff bei

Führung der Flamme zu variiren. Zufällige Beimeng-

ungen metallischer Bestandtheile haben zuerst die Aufmerk-

samkeit auf die dadurch hervorgerufenen Veränderungen

gelenkt und zur Entdeckung der Färbemittel geführt. So

erhielt man durch Eisen verschiedene Sorten von Roth,

Violett und Gelb, auch Blau. Das schöne Saphirblau

wurde wie heute durch einen Zusatz von Eobalt, das

noch schönere Türkisblau durch Bergblau oder Kupfer-

lasur gewonnen, das ägyptische Bergwerke lieferten. Man

wird die meisten Gläser dieser Farbe, die sich auch häufig

a b