Die St. Maximilianskirche zu München.

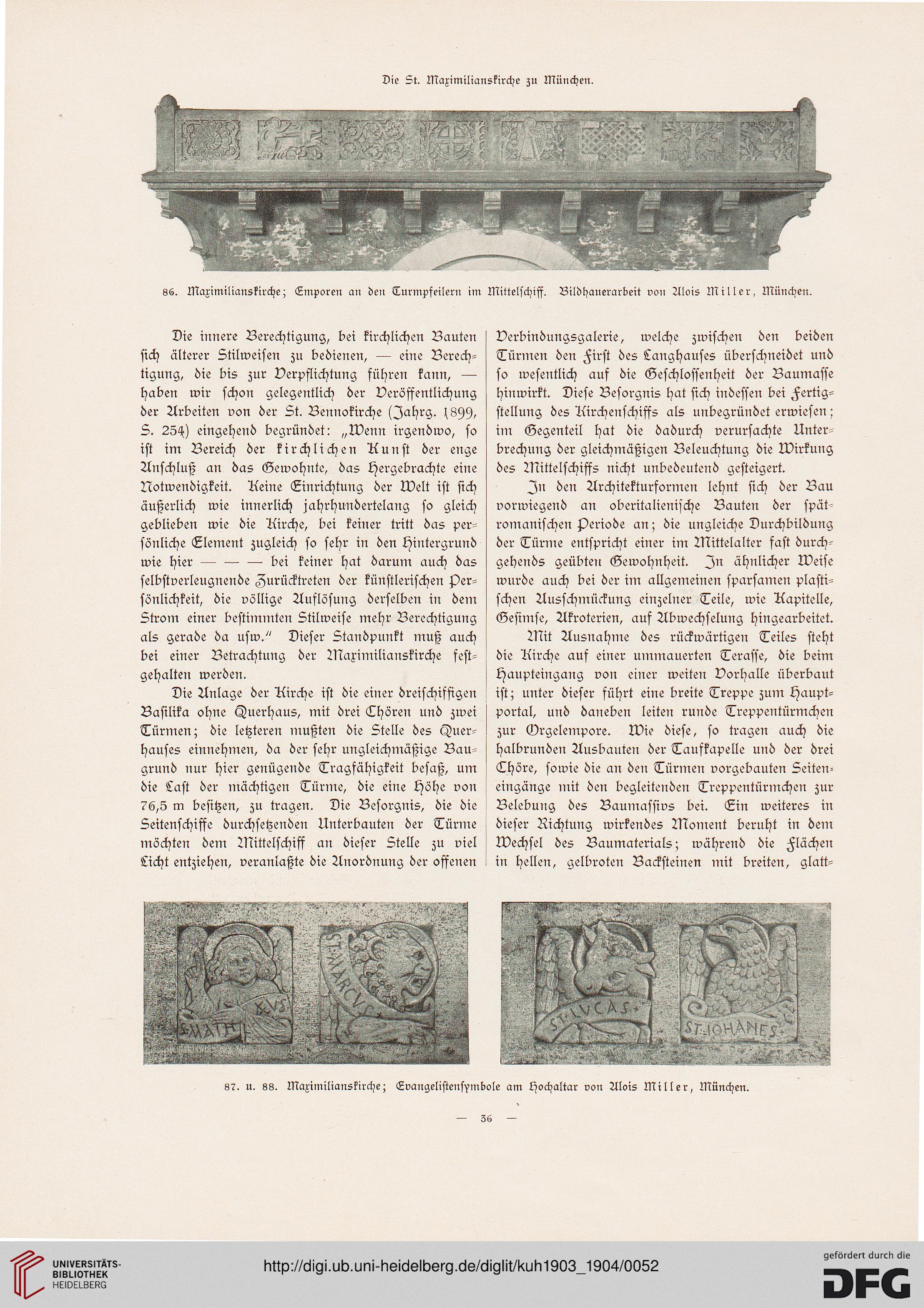

66. Maximilianskirche; Emporen an den Turmpfeilern im Mittelschiff. Bildhanerarbeit von Alois Miller. München.

Die innere Berechtigung, bei kirchlichen Bauten

sich älterer Stilweisen zu bedienen, — eine Berech-

tigung, die bis zur Verpflichtung führen kann, —

haben wir schon gelegentlich der Veröffentlichung

der Arbeiten von der 5t. Bennokirche (Iahrg. f8si9,

S. 254) eingehend begründet: „Wenn irgendwo, so

ist im Bereich der kirchlichen Kunst der enge

Altschluß an das Gewohnte, das hergebrachte eine

Notwendigkeit. Keine Einrichtung der Welt ist sich

äußerlich wie innerlich jahrhundertelang so gleich

geblieben wie die Kirche, bei keiner tritt das per-

sönliche Element zugleich so sehr in den Hintergrund

wie hier —-bei keiner hat darum auch das

selbstverleugnende Zurücktreten der künstlerischen Per-

sönlichkeit, die völlige Auslösung derselben in dem

Strom einer bestinrmten Stilweise mehr Berechtigung

als gerade da ufw." Dieser Standpunkt ntuß auch

bei einer Betrachtung der Waximilianskirche fest-

gehalten werden.

Die Anlage der Kirche ist die einer dreifchiffigen

Basilika ohne Querhaus, mit drei Ehören und zwei

Türmen; die letzteren mußten die Stelle des Quer-

hauses einnehmen, da der sehr ungleichmäßige Bau -

grund nur hier genügende Tragfähigkeit besaß, um

die Last der mächtigen Türme, die eine höhe voit

76,5 m besitzen, zu tragen. Die Besorgnis, die die

Seitenschiffe durchsetzendett Unterbauten der Türme

möchten dem Wittelschiff an dieser Stelle zu viel

Licht entziehen, veranlaßte die Anordnung der offetien

Verbindungsgalerie, welche zwischen den beiden

Türmen den First des Langhauses überschneidet und

so wesentlich auf die Geschlossenheit der Baumasse

hitiwirkt. Diese Besorgnis hat sich indessen bei Fertig-

stellung des Kirchenschiffs als unbegründet erwiesen;

int Gegenteil hat die dadurch verursachte Unter-

brechung der gleichntäßigen Beleuchtung die Wirkung

des Wittelschiffs nicht unbedeutend gesteigert.

In den Architekturformen lehnt sich der Bau

vorwiegend an oberitalienische Bauten der spät

romanischen Periode an; die ungleiche Durchbildung

der Türme entspricht einer im Wittelalter fast durch-

gehends geübten Gewohnheit. In ähnlicher Weise

wurde auch bei der im allgemeinen sparsamen plasti-

schen Ausschmückung einzelner Teile, wie Kapitelle,

Gesimse, Akroterien, aus Abwechselung hingearbeitet.

Nit Ausnahme des rückwärtigen Teiles steht

die Kirche auf einer ummauerten Teraffe, die beim

Haupteingang von einer weiten Vorhalle überbaut

ist; unter dieser führt eine breite Treppe zum Haupt-

portal, und daneben leiten runde Treppentürmchen

zur Orgelempore. Wie diese, so tragen auch die

halbrunden Ausbauten der Taufkapelle und der drei

Ehöre, sowie die an den Türmen vorgebauten Seiten-

eingänge mit den begleitenden Treppentürmchen zur

Belebung des Baumassivs bei. Ein weiteres in

dieser Richtung wirkendes Woment beruht in detn

Wechsel des Baumaterials; während die Flächen

in Hellen, gelbroten Backsteinen mit breiten, glatt-

87. u. 88. Maximilianskirche; Lvangelistenfyntbole am Hochaltar von Alois Miller, München.

36

66. Maximilianskirche; Emporen an den Turmpfeilern im Mittelschiff. Bildhanerarbeit von Alois Miller. München.

Die innere Berechtigung, bei kirchlichen Bauten

sich älterer Stilweisen zu bedienen, — eine Berech-

tigung, die bis zur Verpflichtung führen kann, —

haben wir schon gelegentlich der Veröffentlichung

der Arbeiten von der 5t. Bennokirche (Iahrg. f8si9,

S. 254) eingehend begründet: „Wenn irgendwo, so

ist im Bereich der kirchlichen Kunst der enge

Altschluß an das Gewohnte, das hergebrachte eine

Notwendigkeit. Keine Einrichtung der Welt ist sich

äußerlich wie innerlich jahrhundertelang so gleich

geblieben wie die Kirche, bei keiner tritt das per-

sönliche Element zugleich so sehr in den Hintergrund

wie hier —-bei keiner hat darum auch das

selbstverleugnende Zurücktreten der künstlerischen Per-

sönlichkeit, die völlige Auslösung derselben in dem

Strom einer bestinrmten Stilweise mehr Berechtigung

als gerade da ufw." Dieser Standpunkt ntuß auch

bei einer Betrachtung der Waximilianskirche fest-

gehalten werden.

Die Anlage der Kirche ist die einer dreifchiffigen

Basilika ohne Querhaus, mit drei Ehören und zwei

Türmen; die letzteren mußten die Stelle des Quer-

hauses einnehmen, da der sehr ungleichmäßige Bau -

grund nur hier genügende Tragfähigkeit besaß, um

die Last der mächtigen Türme, die eine höhe voit

76,5 m besitzen, zu tragen. Die Besorgnis, die die

Seitenschiffe durchsetzendett Unterbauten der Türme

möchten dem Wittelschiff an dieser Stelle zu viel

Licht entziehen, veranlaßte die Anordnung der offetien

Verbindungsgalerie, welche zwischen den beiden

Türmen den First des Langhauses überschneidet und

so wesentlich auf die Geschlossenheit der Baumasse

hitiwirkt. Diese Besorgnis hat sich indessen bei Fertig-

stellung des Kirchenschiffs als unbegründet erwiesen;

int Gegenteil hat die dadurch verursachte Unter-

brechung der gleichntäßigen Beleuchtung die Wirkung

des Wittelschiffs nicht unbedeutend gesteigert.

In den Architekturformen lehnt sich der Bau

vorwiegend an oberitalienische Bauten der spät

romanischen Periode an; die ungleiche Durchbildung

der Türme entspricht einer im Wittelalter fast durch-

gehends geübten Gewohnheit. In ähnlicher Weise

wurde auch bei der im allgemeinen sparsamen plasti-

schen Ausschmückung einzelner Teile, wie Kapitelle,

Gesimse, Akroterien, aus Abwechselung hingearbeitet.

Nit Ausnahme des rückwärtigen Teiles steht

die Kirche auf einer ummauerten Teraffe, die beim

Haupteingang von einer weiten Vorhalle überbaut

ist; unter dieser führt eine breite Treppe zum Haupt-

portal, und daneben leiten runde Treppentürmchen

zur Orgelempore. Wie diese, so tragen auch die

halbrunden Ausbauten der Taufkapelle und der drei

Ehöre, sowie die an den Türmen vorgebauten Seiten-

eingänge mit den begleitenden Treppentürmchen zur

Belebung des Baumassivs bei. Ein weiteres in

dieser Richtung wirkendes Woment beruht in detn

Wechsel des Baumaterials; während die Flächen

in Hellen, gelbroten Backsteinen mit breiten, glatt-

87. u. 88. Maximilianskirche; Lvangelistenfyntbole am Hochaltar von Alois Miller, München.

36