Ehronik des Bayer. Kunstgewerbevereins.

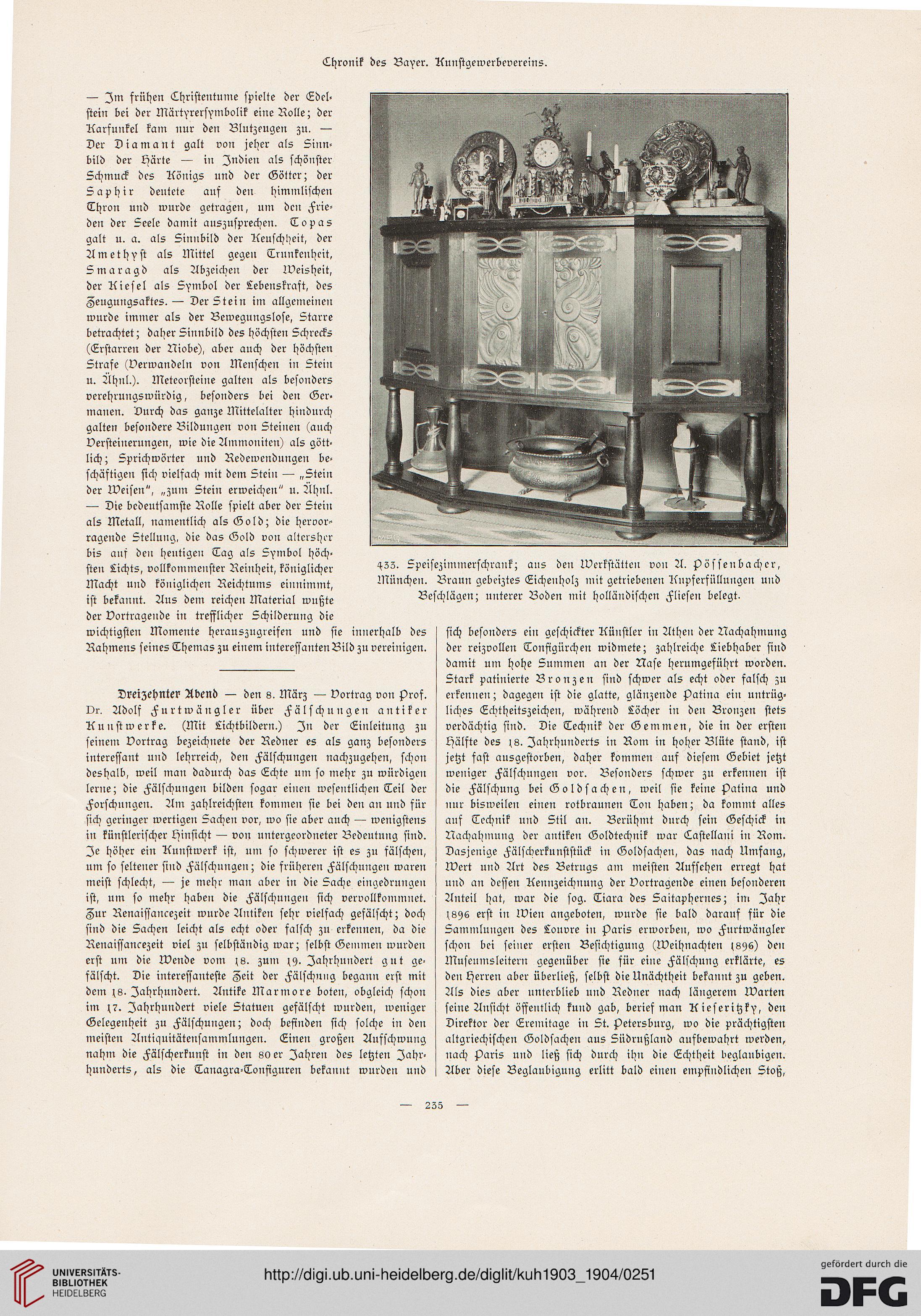

433. Sxeisezimmerschrank; aus den Werkstätten von A. Pössenbachcr,

München. Braun gebeiztes Eichenholz mit getriebenen Knpferfüllungcn und

Beschlägen; unterer Loden mit holländischen Fliesen belegt.

— 3m frühen Ehristentume spielte der Edel-

stein bei der Märtyrersymbolik eine Rolle; der

Karfunkel kain nur den Blutzeugen zu. —

Der Diamant galt von jeher als Sinn-

bild der kjärte — in Indien als schönster

Schmuck des Königs und der Götter; der

Saphir deutete ans den himmlischen

Thron und wurde getragen, um den Frie-

den der Seele damit auszusprechen. Topas

galt u. a. als Sinnbild der Keuschheit, der

Amethyst als Mittel gegen Trunkenheit,

Smaragd als Abzeichen der Weisheit,

der Kiesel als Symbol der Lebenskraft, des

Zeugungsaktes.— Der Stein im allgemeinen

wurde immer als der Bewegungslose, Starre

betrachtet; daher Sinnbild des höchsten Schrecks

(Erstarren der Niobe), aber auch der höchsten

Strafe (Derwandeln von Menschen in Stein

u. Ähnl.). Meteorsteine galten als besonders

vcrehrungswürdig, besonders bei den Ger-

manen. Durch das ganze Mittelalter hindurch

galten besondere Bildungen von Steinen (auch

Dersteinerungen, wie die Ammoniten) als gött-

lich; Sprichwörter und Redewendungen be-

schäftigen sich vielfach mit dem Stein — „Stein

der Weisen", „zum Stein erweichen" n. Ahnl.

— Die bedeutsamste Rolle spielt aber der Stein

als Metall, namentlich als Gold; die hervor-

ragende Stellung, die das Gold von altersher

bis auf den heutigen Tag als Symbol höch-

sten Lichts, vollkommenster Reinheit, königlicher

Macht und königlichen Reichtums einnimmt,

ist bekannt. Aus dem reichen Material wußte

der Dortragende in trefflicher Schilderung die

wichtigsten Momente herauszugreifen und sie innerhalb des

Rahmens seines Themas zu einem interessanten Bild zu vereinigen.

Dreizehnter Abend — den 8. März — Dortrag von Prof.

Or. Adolf Furtwängler über Fälschungen antiker

Kunstwerke. (Mit Lichtbildern.) Iu der Einleitung zu

seinem Dortrag bezeichnete der Redner es als ganz besonders

interessant und lehrreich, den Fälschungen nachzugehen, schon

deshalb, weil man dadurch das Echte um so inehr zu würdigen

lerne; die Fälschungen bilden sogar einen wesentlichen Teil der

Forschungen. Am zahlreichsten kommen sie bei den an und für

sich geringer wertigen Sachen vor, wo sie aber auch — wenigstens

in künstlerischer Einsicht — von untergeordneter Bedeutung sind.

Je höher ein Kunstwerk ist, um so schwerer ist es zu fälschen,

um so seltener sind Fälschungen; die früheren Fälschungen waren

meist schlecht, — je mehr man aber in die Sache eingedrungen

ist, UM so mehr haben die Fälschungen sich vervollkommnet.

Zur Renaissaucezeit wurde Antiken sehr vielfach gefälscht; doch

sind die Sachen leicht als echt oder falsch zu erkennen, da die

Renaissaneezeit viel zu selbständig war; selbst Gemmen wurden

erst um die Wende vom *8. zum Jahrhundert gut ge-

fälscht. Die interessanteste Zeit der Fälschung begann erst mit

dem ^8. Jahrhundert. Antike Marmore boten, obgleich schon

im \7. Jahrhundert viele Statuen gefälscht wurden, weniger

Gelegenheit zu Fälschungen; doch befinden sich solche in den

meisten Antiquitätensammlungen. Einen großen Aufschwung

nahin die Fälscherknnst in den 80 er Jahren des letzten Jahr-

hunderts, als die Tanagra-Tonfiguren bekannt wurden und

sich besonders ein geschickter Künstler in Athen der Nachahmung

der reizvollen Tonfigürchen widmete; zahlreiche Liebhaber sind

damit um hohe Summen an der Nase herumgeführt worden.

Stark xatinierte Bronzen sind schwer als echt oder falsch zu

erkennen; dagegen ist die glatte, glänzende Patina ein untrüg-

liches Echtheitszeichen, während Löcher in den Bronzen stets

verdächtig sind. Die Technik der Gemmen, die in der ersten

thälfte des ;8. Jahrhunderts in Rom in hoher Blüte stand, ist

jetzt fast ausgestorben, daher kommen auf diesem Gebiet jetzt

weniger Fälschungen vor. Besonders schwer zu erkennen ist

die Fälschung bei Goldsachen, weil sie keine Patina und

nur bisweilen einen rotbraunen Ton haben; da kommt alles

auf Technik und Stil an. Berühmt durch fein Geschick in

Nachahmung der antiken Goldtcchnik war Eastellani in Rom.

Dasjenige Fälscbcrkunststück in Goldsachen, das nach Umfang,

Wert und Art des Betrugs am ineisten Aufsehen erregt hat

und an dessen Kennzeichnung der Dortragende einen besonderen

Anteil hat, war die sog. Tiara des Saitaphernes; im Jahr

Z8A6 erst in Ivien angcboten, wurde sie bald darauf für die

Sammlungen des Louvre in Paris erworben, wo Furtwängler

schon bei seiner ersten Besichtigung (Weihnachten ;8gs) den

Museumsleitern gegenüber sie für eine Fälschung erklärte, es

den Herren aber überließ, selbst die Unächtheit bekannt zu geben.

Als dies aber unterblieb und Redner nach längerem Warten

seine Ansicht öffentlich kund gab, berief man K icserihky, den

Direktor der Ereiuitage in St. Petersburg, wo die prächtigsten

altgriechischeil Goldsachen aus Südrußland aufbewahrt werden,

nach Paris und ließ sich durch ihn die Echtheit beglaubigen.

Aber diese Beglaubigung erlitt bald einen emxfiirdlichen Stoß,

235

433. Sxeisezimmerschrank; aus den Werkstätten von A. Pössenbachcr,

München. Braun gebeiztes Eichenholz mit getriebenen Knpferfüllungcn und

Beschlägen; unterer Loden mit holländischen Fliesen belegt.

— 3m frühen Ehristentume spielte der Edel-

stein bei der Märtyrersymbolik eine Rolle; der

Karfunkel kain nur den Blutzeugen zu. —

Der Diamant galt von jeher als Sinn-

bild der kjärte — in Indien als schönster

Schmuck des Königs und der Götter; der

Saphir deutete ans den himmlischen

Thron und wurde getragen, um den Frie-

den der Seele damit auszusprechen. Topas

galt u. a. als Sinnbild der Keuschheit, der

Amethyst als Mittel gegen Trunkenheit,

Smaragd als Abzeichen der Weisheit,

der Kiesel als Symbol der Lebenskraft, des

Zeugungsaktes.— Der Stein im allgemeinen

wurde immer als der Bewegungslose, Starre

betrachtet; daher Sinnbild des höchsten Schrecks

(Erstarren der Niobe), aber auch der höchsten

Strafe (Derwandeln von Menschen in Stein

u. Ähnl.). Meteorsteine galten als besonders

vcrehrungswürdig, besonders bei den Ger-

manen. Durch das ganze Mittelalter hindurch

galten besondere Bildungen von Steinen (auch

Dersteinerungen, wie die Ammoniten) als gött-

lich; Sprichwörter und Redewendungen be-

schäftigen sich vielfach mit dem Stein — „Stein

der Weisen", „zum Stein erweichen" n. Ahnl.

— Die bedeutsamste Rolle spielt aber der Stein

als Metall, namentlich als Gold; die hervor-

ragende Stellung, die das Gold von altersher

bis auf den heutigen Tag als Symbol höch-

sten Lichts, vollkommenster Reinheit, königlicher

Macht und königlichen Reichtums einnimmt,

ist bekannt. Aus dem reichen Material wußte

der Dortragende in trefflicher Schilderung die

wichtigsten Momente herauszugreifen und sie innerhalb des

Rahmens seines Themas zu einem interessanten Bild zu vereinigen.

Dreizehnter Abend — den 8. März — Dortrag von Prof.

Or. Adolf Furtwängler über Fälschungen antiker

Kunstwerke. (Mit Lichtbildern.) Iu der Einleitung zu

seinem Dortrag bezeichnete der Redner es als ganz besonders

interessant und lehrreich, den Fälschungen nachzugehen, schon

deshalb, weil man dadurch das Echte um so inehr zu würdigen

lerne; die Fälschungen bilden sogar einen wesentlichen Teil der

Forschungen. Am zahlreichsten kommen sie bei den an und für

sich geringer wertigen Sachen vor, wo sie aber auch — wenigstens

in künstlerischer Einsicht — von untergeordneter Bedeutung sind.

Je höher ein Kunstwerk ist, um so schwerer ist es zu fälschen,

um so seltener sind Fälschungen; die früheren Fälschungen waren

meist schlecht, — je mehr man aber in die Sache eingedrungen

ist, UM so mehr haben die Fälschungen sich vervollkommnet.

Zur Renaissaucezeit wurde Antiken sehr vielfach gefälscht; doch

sind die Sachen leicht als echt oder falsch zu erkennen, da die

Renaissaneezeit viel zu selbständig war; selbst Gemmen wurden

erst um die Wende vom *8. zum Jahrhundert gut ge-

fälscht. Die interessanteste Zeit der Fälschung begann erst mit

dem ^8. Jahrhundert. Antike Marmore boten, obgleich schon

im \7. Jahrhundert viele Statuen gefälscht wurden, weniger

Gelegenheit zu Fälschungen; doch befinden sich solche in den

meisten Antiquitätensammlungen. Einen großen Aufschwung

nahin die Fälscherknnst in den 80 er Jahren des letzten Jahr-

hunderts, als die Tanagra-Tonfiguren bekannt wurden und

sich besonders ein geschickter Künstler in Athen der Nachahmung

der reizvollen Tonfigürchen widmete; zahlreiche Liebhaber sind

damit um hohe Summen an der Nase herumgeführt worden.

Stark xatinierte Bronzen sind schwer als echt oder falsch zu

erkennen; dagegen ist die glatte, glänzende Patina ein untrüg-

liches Echtheitszeichen, während Löcher in den Bronzen stets

verdächtig sind. Die Technik der Gemmen, die in der ersten

thälfte des ;8. Jahrhunderts in Rom in hoher Blüte stand, ist

jetzt fast ausgestorben, daher kommen auf diesem Gebiet jetzt

weniger Fälschungen vor. Besonders schwer zu erkennen ist

die Fälschung bei Goldsachen, weil sie keine Patina und

nur bisweilen einen rotbraunen Ton haben; da kommt alles

auf Technik und Stil an. Berühmt durch fein Geschick in

Nachahmung der antiken Goldtcchnik war Eastellani in Rom.

Dasjenige Fälscbcrkunststück in Goldsachen, das nach Umfang,

Wert und Art des Betrugs am ineisten Aufsehen erregt hat

und an dessen Kennzeichnung der Dortragende einen besonderen

Anteil hat, war die sog. Tiara des Saitaphernes; im Jahr

Z8A6 erst in Ivien angcboten, wurde sie bald darauf für die

Sammlungen des Louvre in Paris erworben, wo Furtwängler

schon bei seiner ersten Besichtigung (Weihnachten ;8gs) den

Museumsleitern gegenüber sie für eine Fälschung erklärte, es

den Herren aber überließ, selbst die Unächtheit bekannt zu geben.

Als dies aber unterblieb und Redner nach längerem Warten

seine Ansicht öffentlich kund gab, berief man K icserihky, den

Direktor der Ereiuitage in St. Petersburg, wo die prächtigsten

altgriechischeil Goldsachen aus Südrußland aufbewahrt werden,

nach Paris und ließ sich durch ihn die Echtheit beglaubigen.

Aber diese Beglaubigung erlitt bald einen emxfiirdlichen Stoß,

235