Alois Balm er.

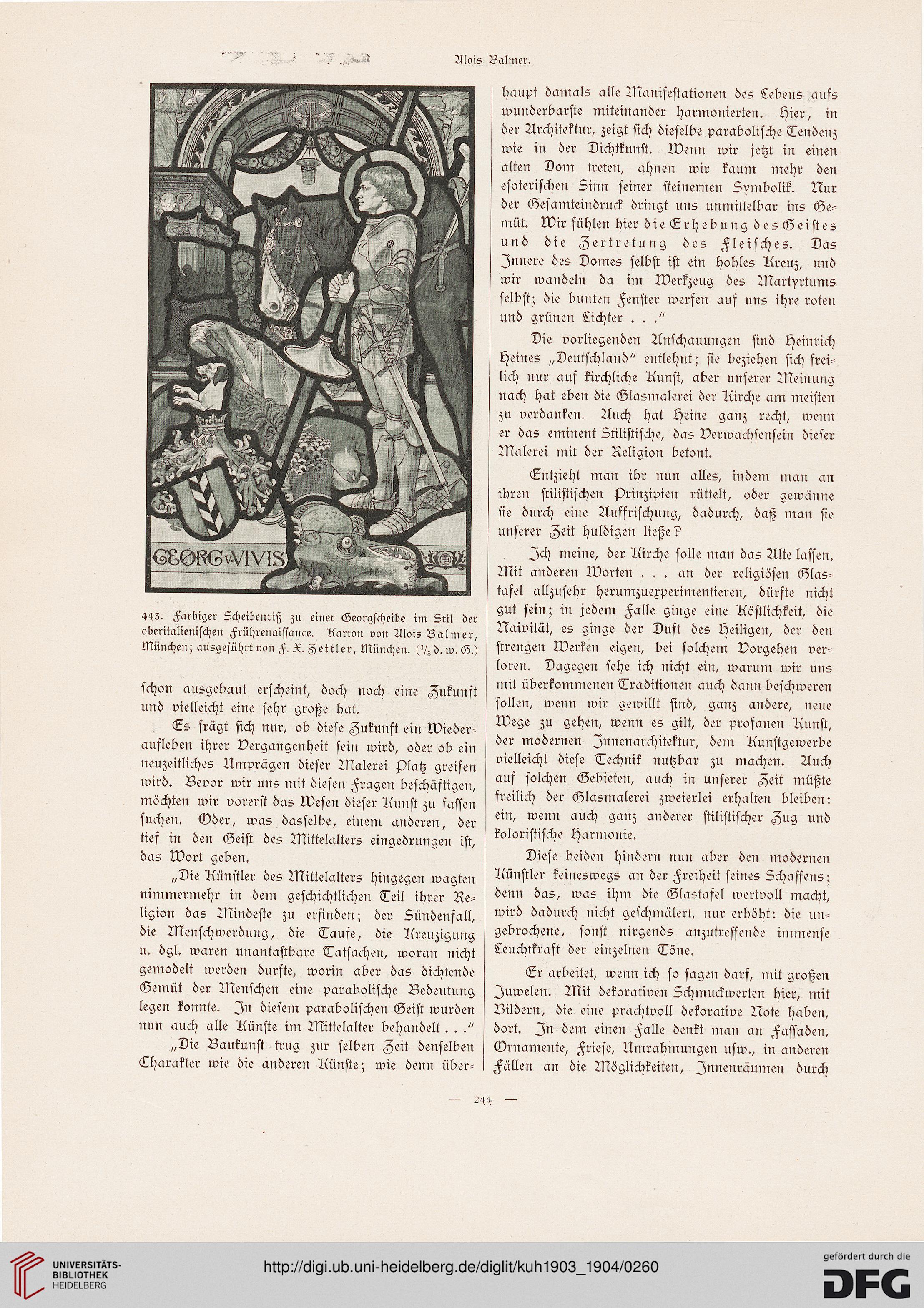

443. Farbiger Scheibenriß zu einer Georgschcibe im Stil der

oberitalieuischen Frührenaissance. Karton von Alois Balmer,

München; ausgeführt von F. X. Zeltler, München. ('/5 d. w. G.)

schon ausgebaut erscheint, doch noch eine Zukunft

und vielleicht eine sehr große hat.

<£s fragt sich nur, ob diese Zukunft ein Wieder-

aufleben ihrer Vergangenheit sein wird, oder ob ein

neuzeitliches Umprägen dieser Walerei Platz greifen

wird. Bevor wir uns mit diesen fragen beschäftigeit,

möchten wir vorerst das Wesen dieser Kunst zu fassen

suchen. Oder, was dasselbe, einem anderen, der

tief in den Geist des Mittelalters eingedrungen ist,

das Wort geben.

„Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten

nimmerniehr in den: geschichtlichen Teil ihrer Re-

ligion das Mindeste zu erfinden; der Sündenfall,

die Menschwerdung, die Taufe, die Kreuzigung

u. dgl. waren unantastbare Tatsachen, woran nicht

gemodelt werden durfte, worin aber das dichtende

Gemüt der Menschen eine parabolische Bedeutung

legen konnte. In diesent parabolischen Geist wurden

nun auch alle Künste im Mittelalter behandelt. . ."

„Die Baukunst trug zur selben Zeit denselben

Charakter wie die anderen Künste; wie denn über-

haupt danmls alle Manifestationen des Lebens aufs

wunderbarste miteinander harmonierten. Pier, in

der Architektur, zeigt sich dieselbe parabolische Tendenz

wie in der Dichtkunst. Wenn wir jetzt in einen

alten Dom treten, ahnen wir kaum mehr den

esoterischen Sinn seiner steinernen Symbolik. Nur

der Gesamteindruck dringt uns unmittelbar ins Ge-

müt. Wir fühlen hier dieErhebung desGeistes

und die Zertretung des Fleisches. Das

Innere des Domes selbst ist ein hohles Kreuz, und

wir wandeln da im Werkzeug des Martyriums

selbst; die bunten Fenster werfen auf uns ihre roten

und grünen Lichter ..."

Die vorliegenden Anschauungen sind peinrich

Peines „Deutschland" entlehnt; sie beziehen sich frei-

lich nur auf kirchliche Kunst, aber unserer Meinung

nach hat eben die Glasmalerei der Kirche am meisten

zu verdanken. Auch hat Peine ganz recht, wenn

er das eminent Stilistische, das Verwachsensein dieser

Malerei mit der Religion betont.

Entzieht man ihr nun alles, indem man an

ihren stilistischen Prinzipien rüttelt, oder gewänne

sie durch eine Auffrischung, dadurch, daß man sie

unserer Zeit huldigen ließe?

Ich meine, der Kirche solle man das Alte lassen.

Mit anderen Worten ... an der religiösen Glas-

tafel allzusehr herumzuexperimentieren, dürfte nicht

gut sein; in jedem Falle ginge eine Köstlichkeit, die

Naivität, es ginge der Duft des peiligen, der den

strengen Werken eigen, bei solchem Vorgehen ver-

loren. Dagegen sehe ich nicht ein, warum wir uns

mit überkommenen Traditionen auch dann beschweren

sollen, wenn wir gewillt sind, ganz andere, neue

Wege zu geheu, wenn es gilt, der profanen Kunst,

der modernen Innenarchitektur, dem Kunstgewerbe

vielleicht diese Technik nutzbar zu machen. Auch

auf solchen Gebieten, auch in unserer Zeit müßte

freilich der Glasmalerei zweierlei erhalten bleiben:

ein, wenn auch ganz anderer stilistischer Zug und

koloristische parmonie.

Diese beiden hindern nun aber den modernen

Künstler keineswegs an der Freiheit seines Schaffens;

denn das, was ihm die Glastafel wertvoll macht,

wird dadurch nicht geschmälert, nur erhöht: die un-

gebrochene, sonst nirgends anzutreffende immense

Leuchtkraft der einzelnen Tone.

Er arbeitet, wenn ich so sagen darf, mit großen

Juwelen. Mit dekorativen Schmuckwerten hier, mit

Bildern, die eine prachtvoll dekorative Note haben,

dort. In dem einen Falle denkt man an Fassaden,

Vrnamente, Friese, Umrahmungen usw., in anderen

Fällen an die Möglichkeiten, Innenräumen durch

443. Farbiger Scheibenriß zu einer Georgschcibe im Stil der

oberitalieuischen Frührenaissance. Karton von Alois Balmer,

München; ausgeführt von F. X. Zeltler, München. ('/5 d. w. G.)

schon ausgebaut erscheint, doch noch eine Zukunft

und vielleicht eine sehr große hat.

<£s fragt sich nur, ob diese Zukunft ein Wieder-

aufleben ihrer Vergangenheit sein wird, oder ob ein

neuzeitliches Umprägen dieser Walerei Platz greifen

wird. Bevor wir uns mit diesen fragen beschäftigeit,

möchten wir vorerst das Wesen dieser Kunst zu fassen

suchen. Oder, was dasselbe, einem anderen, der

tief in den Geist des Mittelalters eingedrungen ist,

das Wort geben.

„Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten

nimmerniehr in den: geschichtlichen Teil ihrer Re-

ligion das Mindeste zu erfinden; der Sündenfall,

die Menschwerdung, die Taufe, die Kreuzigung

u. dgl. waren unantastbare Tatsachen, woran nicht

gemodelt werden durfte, worin aber das dichtende

Gemüt der Menschen eine parabolische Bedeutung

legen konnte. In diesent parabolischen Geist wurden

nun auch alle Künste im Mittelalter behandelt. . ."

„Die Baukunst trug zur selben Zeit denselben

Charakter wie die anderen Künste; wie denn über-

haupt danmls alle Manifestationen des Lebens aufs

wunderbarste miteinander harmonierten. Pier, in

der Architektur, zeigt sich dieselbe parabolische Tendenz

wie in der Dichtkunst. Wenn wir jetzt in einen

alten Dom treten, ahnen wir kaum mehr den

esoterischen Sinn seiner steinernen Symbolik. Nur

der Gesamteindruck dringt uns unmittelbar ins Ge-

müt. Wir fühlen hier dieErhebung desGeistes

und die Zertretung des Fleisches. Das

Innere des Domes selbst ist ein hohles Kreuz, und

wir wandeln da im Werkzeug des Martyriums

selbst; die bunten Fenster werfen auf uns ihre roten

und grünen Lichter ..."

Die vorliegenden Anschauungen sind peinrich

Peines „Deutschland" entlehnt; sie beziehen sich frei-

lich nur auf kirchliche Kunst, aber unserer Meinung

nach hat eben die Glasmalerei der Kirche am meisten

zu verdanken. Auch hat Peine ganz recht, wenn

er das eminent Stilistische, das Verwachsensein dieser

Malerei mit der Religion betont.

Entzieht man ihr nun alles, indem man an

ihren stilistischen Prinzipien rüttelt, oder gewänne

sie durch eine Auffrischung, dadurch, daß man sie

unserer Zeit huldigen ließe?

Ich meine, der Kirche solle man das Alte lassen.

Mit anderen Worten ... an der religiösen Glas-

tafel allzusehr herumzuexperimentieren, dürfte nicht

gut sein; in jedem Falle ginge eine Köstlichkeit, die

Naivität, es ginge der Duft des peiligen, der den

strengen Werken eigen, bei solchem Vorgehen ver-

loren. Dagegen sehe ich nicht ein, warum wir uns

mit überkommenen Traditionen auch dann beschweren

sollen, wenn wir gewillt sind, ganz andere, neue

Wege zu geheu, wenn es gilt, der profanen Kunst,

der modernen Innenarchitektur, dem Kunstgewerbe

vielleicht diese Technik nutzbar zu machen. Auch

auf solchen Gebieten, auch in unserer Zeit müßte

freilich der Glasmalerei zweierlei erhalten bleiben:

ein, wenn auch ganz anderer stilistischer Zug und

koloristische parmonie.

Diese beiden hindern nun aber den modernen

Künstler keineswegs an der Freiheit seines Schaffens;

denn das, was ihm die Glastafel wertvoll macht,

wird dadurch nicht geschmälert, nur erhöht: die un-

gebrochene, sonst nirgends anzutreffende immense

Leuchtkraft der einzelnen Tone.

Er arbeitet, wenn ich so sagen darf, mit großen

Juwelen. Mit dekorativen Schmuckwerten hier, mit

Bildern, die eine prachtvoll dekorative Note haben,

dort. In dem einen Falle denkt man an Fassaden,

Vrnamente, Friese, Umrahmungen usw., in anderen

Fällen an die Möglichkeiten, Innenräumen durch