w

„Die Kunstauktion"

NACHRICHTEN

ERALL

Lessing und die Kunst

Die Frankfurter Bibliophilcn-

Oesellschaft eröffnet zu Ehren von

Lessings zweihundertjährigem Geburtstag eine

Ausstellung „Lessing in der Literatur,

auf dem Theater, in der Baukuns t“.

Die städtischen Bibliotheken, das Goeihe-

museum und auch die private Lessingsamm-

lung Schopp fördern das Unternehmen durch

Leihgaben aus ihren Beständen.

Ein Buch aus Dürers Bibliothek

Prof. Georg Leidinger, Direktor

der Bayerischen Staatsbibliothek in Mün-

chen, hat dort in einem Exemplar der Hyp-

nerotomachia des Poliphilio eine

Eintragung entdeckt, die diese berühmteste

Inkunabel der italienischen Renaissance als

Eigentum des Meisters kennzeichnet. Lei-

dinger, ein ausgezeichneter Kenner alter

Drucke, hat in der Bayerischen Akademie der

Wissenschaften von seinem Funde berichtet

und anschließend daran die Beziehungen

Dürers zu dem erwähnten Druck erläutert; bei

diesem Anlaß wies der Gelehrte auch auf den

Zusammenhang der Hieroglyphica des Hora-

pallon mit Dürers Zeichnungen zum Gebetbuch

Kaiser Maximilians hin.

Münchener Erfolg und Mißerfolg

in den Vereinigten Staaten

Im Brooklyner Museum sind jeßt

Bilder von 32 Münchener Künstlern

unserer Zeit gezeigt worden. Unter den

Ausstellern waren u. a. von Habermann,

von Zügel, von Stuck, Diez, Hom-

me 1 u. a. Die New Yorker Presse hat

diese Ausstellung sehr kritisch a b g e 1 e h n t.

In der World las man: Die Bayern beweisen,

daß München bei den Hemmungen der Nach-

kriegszeit nur auf dem alten Wege blieb. Das

I eben dort hat seine Inspirationen nicht wieder

gewonnen. Die Ausstellung ist ein Zeichen

mehr von Hartnäckigkeit als von Enthusiasmus;

sie zeigt Fähigkeiten, ist aber langweilig. Im

New York American stand: München

ist offenbar aus dem modernen deutschen

Kunstleben ausgeschieden — und in der New

York Evening Post: Ein Andenken an

das Ende des leßten Jahrhunderts. Hoffentlich

zeigt dieser Mißerfolg auch den Münchenern,

daß nur Zusammenfassung aller Kräfte helfen

kann. — Immerhin darf man jenen Urteilen

gegenüber erwähnen, daß das Kunstinsii-

tut des Staates Indiana (U. S.A.) i n

Indianapolis jeßt ein älteres Werk Mün-

chener Kunst erworben hat, das Bild des h I.

Georg von Wilhelm von Diez.

Ein Vermeer nach Amerika verkauft

Vermeers „Allegorie des Neuen

Testaments", die jahrzehntelang als Leih-

gabe von Dr. Bredius im Haager Museum hing,

ist jetzt an den New Yorker Kunstsammler

Colonel Michael Friedsam verkauft worden.

Gefälschte Arbeiten

Medardo Rossos

Die italienische Fälschungschronik wird um

einen neuen Fall vermehrt, der freilich nicht

eigentliche Falsifikate, sondern mehr Betrüge-

Ohne Kommentar

Von der Firma A d o 1 f H e ß Nachf., Frank-

furt a. M., Mainzerlandstr. 49, erhalten wir am

14. Januar 1929 folgende Zuschrift:

..Ich bitte Sie, beifolgende Anzeige in die erste

und letzte Februar-Nummer in Größe von ,l1g Seite

aufzunehmen. Im allgemeinen halte ich nichts von

derartigen Anzeigen. Die Annonce in Ihrem

Blatt ist. die einzige, von der ich mir

Erfolg verspreche.“

*

Auszüge aus Briefen, die dieser Tage in

unserem Pariser Büro eintrafen:

Der Präsident des „Syndicat des

Negociants en Objets d’Art“ (Ver-

band der Kunsthändler) schreibt:

„Die Kunstauktion a en effetl Interesse plu-

sieurs de nos eollegues qui sont venus le eonsulter

dans notre Bibliotheque oii nous l’avons mis ä la

dispositlon des membre® de notre Syndicat. Nous

serons heureux d’en recevoir le Service . . .“

(Die Kunstauktion hat in der Tat das Interesse

vieler unserer Kollegen wachgerufen, die unsere

Bibliothek, in der wir die Kunstauktion zur Be

nutzung für die Mitglieder unseres Syndikates aus-

legen. aufsuchen, um Ihr Journal eingehend zv

studieren. Wir freuen uns sehr, die Kunstaüktion

auch weiterhin zu beziehen . . .)

Der Sekretär des „Syndicat des

Editeurs d’Art et Negociants en

Tableaux Modernes“ (Verband der

Kunstverleger und Händler moderner Gemälde)

schreibt:

„Nous recommandons votr? jcurnal ä nos con-

freres.“

(Wir empfehlen stets Ihre Zeitung an unsere Mit-

glieder.)

Zacharie Birtschansky

PARIS, 88, FAÜB. ST-HONORß

(en face de l’Elysee)

TfiL. ELYS. 17-02

Tableaux * Meubles

Obj ets d’Art

Verkauf an Händler

reien betrifft. Es handelt sich um Kopien von

Arbeiten Medardo Rossos, der zu den wenigen

Bildhauern gehörte, die den Impres-

sionismus für ihr Gebiet fruchtbar zu

machen versuchten — er war der extremste

Vertreter dieser Gruppe. Sein Famulus

Gatti hat nun, Meldungen Mailänder Blätter

zufolge, Kopien einer Anzahl von Werken

M. Rossos hergestellt, indem er sich der noch

vorhandenen Gipsformen bediente und diese

Kopien als Originale verkaufte. Unter diesen

Stücken befinden sich u. a. Skulpturen, die irn

Louvre stehen. Vom Sohne des Bildhauers ist

gegen Gatti Strafanzeige erstattet worden —

die Gipsformen wurden beschlagnahmt.

Jugendbildnis Winckelmanns

Die Gemäldesammlung der Kunstaka-

demie in Venedig hat ein Porträt J. J.

Winckelmanns ausgestellt, das aus dem

Besiße des Bildhauers Dal Z o 11 o stammt.

Das Gemälde wurde früher Alessandro

Longhi zugeschrieben, neuerlich will man

Anton Raphael Mengs als Urheber an-

nehmen.

Neuer Präsident der Londoner

Kunstakadamie

Die Kgl. Akademie der Künste in London

hat jeßt als Nachfolger von Sir Frank Dicksee

einen neuen Präsidenten erhalten: Sir William

Llewellyn, den Bildnismaler, bekannt vor allem

durch seine vielen Porträts der Königin Mary.

Rubens und der Bauern-Breughel

Im deutschen Kunsthandel ist ein großes

Gemälde aufgetaucht, das eine schon aus

anderen Wiederholungen bekannte Kompö-

Zusammenschluß von

Kunstverlag und Kunsthandel

Als Organisation aller Kreise, die gewerbs-

mäßig Kunstblätter und Kunstbücher verlegen

und mit ihnen Handel treiben, ist ein Reichs-

verein Deutscher Kunstverleger

und Kunsthändler in Berlin be-

gründet worden. Der Zweck der Neugründung

ist ü. a. ein wirksamer Schuß der Urheber- und

Verlagsrechte.

Nürnbergs neueF ayencensammlung

Als Grundstock für das geplante Nürnberg-

Fränkische Heimatmuseum hat die Stadt aus

dem Reingewinn des Dürer-Jahres eine Fayen-

censammlung von mehreren hundert Stücken

angekauft. Die Sammlung stammt aus dem Be-

sitze des Dr. Heiland.

Vorträge

Technische oder künstlerische

Gestaltung

Der Kompetenzstreit zwischen

Technik und Kunst charakterisiert zu

einem großen Teil die kunstpolitische Lage

der Gegenwart. Auf der einen Seite ein Fest-

halten an den überkommenen Stilen

— auf der anderen Seite das Schlagwort der

neuen Sachlichkeit — dazwischen der

Versuch, das sachlich Notwendige

mit künstlerischem Geiste zu be-

handeln. Wie stark die Idee der Sachlichkeit

in der angewandten Kunst vorwiegt, zeigt ein

Blick auf die Architektur unserer Zeit. Den

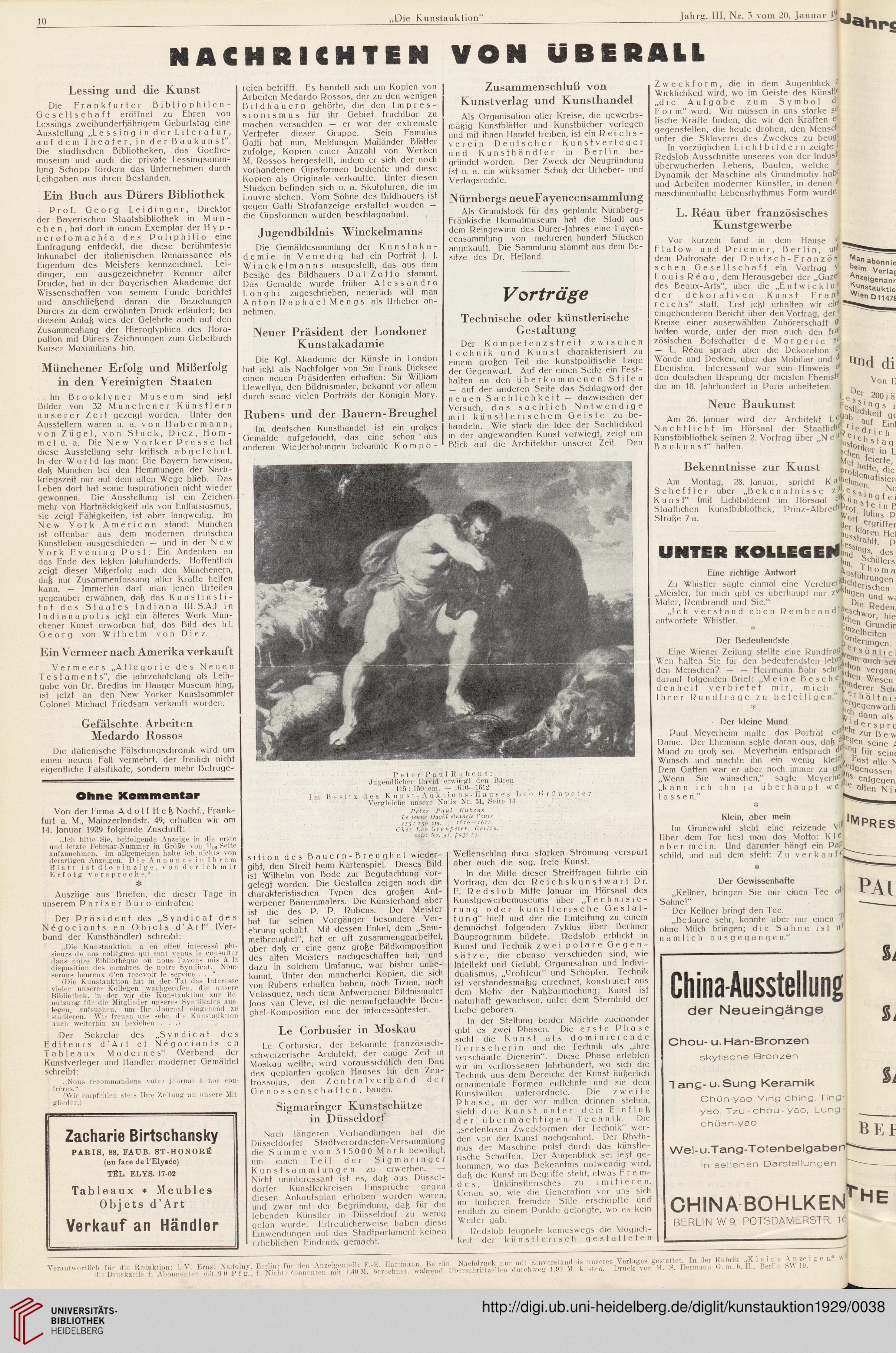

Peter P a u 1 Rubens:

•Jugendlicher David erwürgt den Bären

115 : 150 cm. — 1610—1612

Im Besitz des K u n s t - A u k t i o n s - H a u s e s Leo Grün p.eter

Vergleiche unsere Notiz Nr. 51, Seite 14

Peter Paul Rubens

Re jeune David- etrangle l'ours

115:150 cm. — 1610—1612.

Chez Leo Grünpeter, Berlin,

voir: Nr. 'ji, p'age 14.

sition des Bauern-Breughel wieder-

gibt, den Streit beim Kartenspiel. Dieses Bild

ist Wilhelm von Bode zur Begutachtung vor-

gelegt worden. Die Gestalten zeigen noch die

charakteristischen Typen des großen Ant-

werpener Bauernmalers. Die Künsterhand aber

ist die des P. P. Rubens. Der Meister

hat für seinen Vorgänger besondere Ver-

ehrung gehabt. Mit dessen Enkel, dem „Sam-

metbreughel“, hat er oft zusammengearbeitet,

aber daß er eine ganz große Bildkomposition

des alten Meisters nachgeschaffen hat, und

dazu in solchem Umfange, war bisher unbe-

kannt. Unter den mancherlei Kopien, die sich

von Rubens erhalten haben, nach Tizian, nach

Velasquez, nach dem Antwerpener Bildnismaler

Joos van Cleve, ist die neuaufgetauchte Breu-

ghel-Komposition eine der interessantesten.

Le Corbusier in Moskau

Le Corbusier, der bekannte französisch-

schweizerische Architekt, der einige Zeit in

Moskau weilte, wird voraussichtlich den Bau

des geplanten großen Hauses für den Zen-

trossojus, den Zentralverband der

Genossenschaften, bauen.

Sigmaringer Kunstschätze

in Düsseldorf

Nach längeren Verhandlungen hat die

Düsseldorfer Stadtverordneten-Versammlung

die Summe von 315000 Mark bewilligt,

um einen Teil der Sigma ringer

Kunstsammlungen zu erwerben. —

Nicht uninferessanf ist es, daß aus Düssel-

dorfer Künstlerkreisen Einsprüche gegen

diesen Ankaufsplan erhoben worden waren,

und zwar mit der Begründung, daß für die

lebenden Künstler in Düsseldorf zu wenig

geian wurde. Erfreulicherweise haben diese

Einwendungen auf das Stadtparlament keinen

erheblichen Eindruck gemacht.

Wellenschlag ihrer starken Strömung verspürt

aber auch die sog. freie Kunst.

In die Mitte dieser Streitfragen führte em

Vortrag, den der Reichskunstwart Dr.

E. R e d s 1 o b Mitte Januar im Hörsaal des

Kunstgewerbemuseums über „Technisie-

rung oder künstlerische Gestal-

tung“ hielt und der die Einleitung zu einem

demnächst folgenden Zyklus über Berliner

Bauprogramm bildete. Redslob erblickt in

Kunst und Technik zwei polare Gegen-

sätze, die ebenso verschieden sind, wie

Intellekt und Gefühl, Organisation und Indivi-

dualismus, „Profiteur“ und Schöpfer. Technik

ist verstandesmäßig errechnet, konstruiert aus

dem Motiv der Nußbarmachung; Kunst ist

natuihaft gewachsen, unter dem Sternbild der

Liebe geboren.

In der Stellung beider Mächte zueinander

gibt es zwei Phasen. Die erste Phase

sieht die Kunst als dominierende

Herrscherin und die Technik als „ihre

verschämte Dienerin". Diese Phase erlebten

wir im verflossenen Jahrhundert, wo sich die

Technik aus dem Bereiche der Kunst äußerlich

ornamentale Formen entlehnte und sie dem

Kunsiwillen unterordnete. Die zweite

Phase, in der wir mitten drinnen stehen,

sieht die Kunst unter dem Einfluß

der übermächtigen Technik. Die

„seelenlosen Zweckformen der Technik" wer-

den von der Kunst nachgeahmt. Der Rhyth-

mus der Maschine pulst durch das künstle-

rische Schaffen. Der Augenblick sei jeßt ge-

kommen, wo das Bekenntnis notwendig wird,

daß die Kunst im Begriffe steht, etwas Frem-

des, Unkünstlensches zu imitieren.

Genau so, wie die Generation vor uns sich

im Imitieren fremder Stile erschöpfte und

endlich zu einem Punkte gelangte, wo es kein

Weiter gab.

Redslob leugnete keineswegs die Möglich-

keit der künstlerisch gestalteten

Zweckform, die in dem Augenblick

Wirklichkeit wird, wo im Geiste des KünstK

„die Aufgabe zum Symbol d1

Form" wird. Wir müssen in uns starke

lische Kräfte finden, die wir den Kräften

gegenstellen, die heute drohen, den Mensch1

unter die Sklaverei des Zweckes zu beu9^

In vorzüglichen Lichtbildern zeigte J

Redslob Ausschnitte unseres von der IndusF

überwucherten Lebens, Bauten, welche

Dynamik der Maschine als Grundmotiv habj

und Arbeiten moderner Künstler, in denen

maschinenhafte Lebensrhyfhmus Form wurde.

PAL

Tee i’h1

Si

^an abonnie

Ae,,n Verlac

nzeigenanr

^"«auktio

2lenDii47£

einen 1

ist u1

Chou- u. Han-Bronzen

skytische Bronzen

CHINA BOHLKEN!,'He

BERLIN W9, POTSDAMERSTR. l6

lang-u.Sung Keramik

Chün-yao, Ving- ching. Ting'

yao, Tzu - chou - yao, Lung-

chüan-yao

Klein, aber mein

Im Grünewald steht eine reizende Vil

über dem Tor liest man das Motto: K1e

aber mein. Und darunter hängt ein PaP'i

Schild, und auf dem steht: Zu verkauft,

*

Der Gewissenhafte

„Kellner, bringen Sie mir einen

Sahne!“

Der Kellner bringt den Tee.

„Bedaure sehr, konnte aber nur

ohne Milch bringen; die Sahne

nämlich ausgegange n."

L. Reau über französisches

Kunstgewerbe

Vor kurzem fand in dem Hause v‘

Flatow und Priemer, Berlin, ubi

dem Patronate der Deutsch-Französ1

sehen Gesellschaft ein Vortrag v<

Louis Reau, dem Herausgeber der „Gaz^

des Beaux-Arts“, über die „Entwicklui1

der dekorativen Kunst F r a n I*

reichs“ statt. Erst jeßt erhalten wir ein!

eingehenderen Bericht über den Vortrag, der 1

Kreise einer auserwählten Zuhörerschaft 0‘

halten wurde, unter der man auch den fral

zösischen Botschafter d e M a r g e r i e s8

— L. Reau sprach über die Dekoration

Wände und Decken, über das Mobiliar und

Ebenisten. Interessant war sein Hinweis ö'

den deutschen Ursprung der meisten EbenisK1

die im 18. Jahrhundert in Paris arbeiteten.

I

China-Ausstellung

der Neueingänge

“nd di

Von E

AT -r, , !-e^r 200 jä

LNeue Baukunst Festig n 9 s ‘

Am 26. Januar wird der Architekt Le?öb amP1 9«

Nachtlicht im Hörsaal der Staatlich1 .r i e <j r ; ,

Kunstbibliothek seinen 2. Vortrag über „N eP,.e i c h « |C 1

Baukunst" halten. ‘"s*OrikL • 9

j^en fej

Bekenntnisse zur Kunst '>ro‘b)'’at,e-. die

Am Montag, 28. Januar, spricht K a^Nhi^g^bsieri

Scheffler über „Bekenntnisse z e s s i

Kunst“ (mit Lichtbildern) im Hörsaal ü n «= 9-f e ’

Staatlichen Kunstbibliothek, Prinz-AlbrecfProf .‘^lnE

Straße 7 a. A()r) ^u'IUs P

_ der Ler9riffer

SS? Hg

UNTER KOLLEGEN jo«

liin ^dullers

Eine richtige Antwort ^*4sfjjf 1 0 rn 0

Zu Whistler sagte einmal eine Verehrer'J*c|)}erN?9cn

„Meister, für mich gibt es überhaupt nur Z^Ugen i,nJn

Maler, Rembrandt und Sie.“ Dje p 9 w<

„Ich verstand eben Rembrand^esef. e9en>

antwortete Whistler. ’’ "ie

*

Der Bedeutendste Federungen

Eine Wiener Zeitung stellte eine RundfraöCe r s ö n 1 i c I

Wen halten Sie für den bedeutendsten leb^A^n auch sei

den Menschen? — — Herrmann Bahr scMjS(?on vergant

darauf folgenden Brief: „Meine Beseht 5 en Wesen

denheit verbietet mir, mich ^Ot,derer Sch

Ihrer Rundfrage zu beteilige n.“ v e r h ä 11 n i <

* $d9e9enwärti

Der kleine Mund ' d eTs p^

Paul Meyerheim malte das Porträt ci^’r 2ur ß e w

Dame. Der Ehemann seßte daran aus, daß L' 9en seine l

Mund zu groß sei. Meyerheim entsprach Ur>g für sejn(

Wunsch und machte ihn ein wenig kleioL Fast alle b

Dem Gatten war er aber noch immer zu 9ra,lt9enossen

„Wenn Sie wünschen,“ sagte Meyerhel!!’s entgegen

„kann ich ihn ja überhaupt we-t alten Nii

lasse n.“

Verantwortlich für die Redaktion: i. V. Emst Nadolny, Berlin: für den Anzeigenteil: F.-E. Hartmann. Be rlin. Nachdruck nur mit Einverständnis unseres Verlages gestattet. In der Rubrik K 1 e i n e An ze 1 g e 1.“

die Druckzeile f. Abonnenten mit 9 0 Pfg., f. Nichte «onnenten mit 1,40 M. berechnet, während Überschriftzeilen durchweg 1,90 M. kosten. Druck von H. b. Hermann Ix. m. b. H., Berl.n bw 1».

„Die Kunstauktion"

NACHRICHTEN

ERALL

Lessing und die Kunst

Die Frankfurter Bibliophilcn-

Oesellschaft eröffnet zu Ehren von

Lessings zweihundertjährigem Geburtstag eine

Ausstellung „Lessing in der Literatur,

auf dem Theater, in der Baukuns t“.

Die städtischen Bibliotheken, das Goeihe-

museum und auch die private Lessingsamm-

lung Schopp fördern das Unternehmen durch

Leihgaben aus ihren Beständen.

Ein Buch aus Dürers Bibliothek

Prof. Georg Leidinger, Direktor

der Bayerischen Staatsbibliothek in Mün-

chen, hat dort in einem Exemplar der Hyp-

nerotomachia des Poliphilio eine

Eintragung entdeckt, die diese berühmteste

Inkunabel der italienischen Renaissance als

Eigentum des Meisters kennzeichnet. Lei-

dinger, ein ausgezeichneter Kenner alter

Drucke, hat in der Bayerischen Akademie der

Wissenschaften von seinem Funde berichtet

und anschließend daran die Beziehungen

Dürers zu dem erwähnten Druck erläutert; bei

diesem Anlaß wies der Gelehrte auch auf den

Zusammenhang der Hieroglyphica des Hora-

pallon mit Dürers Zeichnungen zum Gebetbuch

Kaiser Maximilians hin.

Münchener Erfolg und Mißerfolg

in den Vereinigten Staaten

Im Brooklyner Museum sind jeßt

Bilder von 32 Münchener Künstlern

unserer Zeit gezeigt worden. Unter den

Ausstellern waren u. a. von Habermann,

von Zügel, von Stuck, Diez, Hom-

me 1 u. a. Die New Yorker Presse hat

diese Ausstellung sehr kritisch a b g e 1 e h n t.

In der World las man: Die Bayern beweisen,

daß München bei den Hemmungen der Nach-

kriegszeit nur auf dem alten Wege blieb. Das

I eben dort hat seine Inspirationen nicht wieder

gewonnen. Die Ausstellung ist ein Zeichen

mehr von Hartnäckigkeit als von Enthusiasmus;

sie zeigt Fähigkeiten, ist aber langweilig. Im

New York American stand: München

ist offenbar aus dem modernen deutschen

Kunstleben ausgeschieden — und in der New

York Evening Post: Ein Andenken an

das Ende des leßten Jahrhunderts. Hoffentlich

zeigt dieser Mißerfolg auch den Münchenern,

daß nur Zusammenfassung aller Kräfte helfen

kann. — Immerhin darf man jenen Urteilen

gegenüber erwähnen, daß das Kunstinsii-

tut des Staates Indiana (U. S.A.) i n

Indianapolis jeßt ein älteres Werk Mün-

chener Kunst erworben hat, das Bild des h I.

Georg von Wilhelm von Diez.

Ein Vermeer nach Amerika verkauft

Vermeers „Allegorie des Neuen

Testaments", die jahrzehntelang als Leih-

gabe von Dr. Bredius im Haager Museum hing,

ist jetzt an den New Yorker Kunstsammler

Colonel Michael Friedsam verkauft worden.

Gefälschte Arbeiten

Medardo Rossos

Die italienische Fälschungschronik wird um

einen neuen Fall vermehrt, der freilich nicht

eigentliche Falsifikate, sondern mehr Betrüge-

Ohne Kommentar

Von der Firma A d o 1 f H e ß Nachf., Frank-

furt a. M., Mainzerlandstr. 49, erhalten wir am

14. Januar 1929 folgende Zuschrift:

..Ich bitte Sie, beifolgende Anzeige in die erste

und letzte Februar-Nummer in Größe von ,l1g Seite

aufzunehmen. Im allgemeinen halte ich nichts von

derartigen Anzeigen. Die Annonce in Ihrem

Blatt ist. die einzige, von der ich mir

Erfolg verspreche.“

*

Auszüge aus Briefen, die dieser Tage in

unserem Pariser Büro eintrafen:

Der Präsident des „Syndicat des

Negociants en Objets d’Art“ (Ver-

band der Kunsthändler) schreibt:

„Die Kunstauktion a en effetl Interesse plu-

sieurs de nos eollegues qui sont venus le eonsulter

dans notre Bibliotheque oii nous l’avons mis ä la

dispositlon des membre® de notre Syndicat. Nous

serons heureux d’en recevoir le Service . . .“

(Die Kunstauktion hat in der Tat das Interesse

vieler unserer Kollegen wachgerufen, die unsere

Bibliothek, in der wir die Kunstauktion zur Be

nutzung für die Mitglieder unseres Syndikates aus-

legen. aufsuchen, um Ihr Journal eingehend zv

studieren. Wir freuen uns sehr, die Kunstaüktion

auch weiterhin zu beziehen . . .)

Der Sekretär des „Syndicat des

Editeurs d’Art et Negociants en

Tableaux Modernes“ (Verband der

Kunstverleger und Händler moderner Gemälde)

schreibt:

„Nous recommandons votr? jcurnal ä nos con-

freres.“

(Wir empfehlen stets Ihre Zeitung an unsere Mit-

glieder.)

Zacharie Birtschansky

PARIS, 88, FAÜB. ST-HONORß

(en face de l’Elysee)

TfiL. ELYS. 17-02

Tableaux * Meubles

Obj ets d’Art

Verkauf an Händler

reien betrifft. Es handelt sich um Kopien von

Arbeiten Medardo Rossos, der zu den wenigen

Bildhauern gehörte, die den Impres-

sionismus für ihr Gebiet fruchtbar zu

machen versuchten — er war der extremste

Vertreter dieser Gruppe. Sein Famulus

Gatti hat nun, Meldungen Mailänder Blätter

zufolge, Kopien einer Anzahl von Werken

M. Rossos hergestellt, indem er sich der noch

vorhandenen Gipsformen bediente und diese

Kopien als Originale verkaufte. Unter diesen

Stücken befinden sich u. a. Skulpturen, die irn

Louvre stehen. Vom Sohne des Bildhauers ist

gegen Gatti Strafanzeige erstattet worden —

die Gipsformen wurden beschlagnahmt.

Jugendbildnis Winckelmanns

Die Gemäldesammlung der Kunstaka-

demie in Venedig hat ein Porträt J. J.

Winckelmanns ausgestellt, das aus dem

Besiße des Bildhauers Dal Z o 11 o stammt.

Das Gemälde wurde früher Alessandro

Longhi zugeschrieben, neuerlich will man

Anton Raphael Mengs als Urheber an-

nehmen.

Neuer Präsident der Londoner

Kunstakadamie

Die Kgl. Akademie der Künste in London

hat jeßt als Nachfolger von Sir Frank Dicksee

einen neuen Präsidenten erhalten: Sir William

Llewellyn, den Bildnismaler, bekannt vor allem

durch seine vielen Porträts der Königin Mary.

Rubens und der Bauern-Breughel

Im deutschen Kunsthandel ist ein großes

Gemälde aufgetaucht, das eine schon aus

anderen Wiederholungen bekannte Kompö-

Zusammenschluß von

Kunstverlag und Kunsthandel

Als Organisation aller Kreise, die gewerbs-

mäßig Kunstblätter und Kunstbücher verlegen

und mit ihnen Handel treiben, ist ein Reichs-

verein Deutscher Kunstverleger

und Kunsthändler in Berlin be-

gründet worden. Der Zweck der Neugründung

ist ü. a. ein wirksamer Schuß der Urheber- und

Verlagsrechte.

Nürnbergs neueF ayencensammlung

Als Grundstock für das geplante Nürnberg-

Fränkische Heimatmuseum hat die Stadt aus

dem Reingewinn des Dürer-Jahres eine Fayen-

censammlung von mehreren hundert Stücken

angekauft. Die Sammlung stammt aus dem Be-

sitze des Dr. Heiland.

Vorträge

Technische oder künstlerische

Gestaltung

Der Kompetenzstreit zwischen

Technik und Kunst charakterisiert zu

einem großen Teil die kunstpolitische Lage

der Gegenwart. Auf der einen Seite ein Fest-

halten an den überkommenen Stilen

— auf der anderen Seite das Schlagwort der

neuen Sachlichkeit — dazwischen der

Versuch, das sachlich Notwendige

mit künstlerischem Geiste zu be-

handeln. Wie stark die Idee der Sachlichkeit

in der angewandten Kunst vorwiegt, zeigt ein

Blick auf die Architektur unserer Zeit. Den

Peter P a u 1 Rubens:

•Jugendlicher David erwürgt den Bären

115 : 150 cm. — 1610—1612

Im Besitz des K u n s t - A u k t i o n s - H a u s e s Leo Grün p.eter

Vergleiche unsere Notiz Nr. 51, Seite 14

Peter Paul Rubens

Re jeune David- etrangle l'ours

115:150 cm. — 1610—1612.

Chez Leo Grünpeter, Berlin,

voir: Nr. 'ji, p'age 14.

sition des Bauern-Breughel wieder-

gibt, den Streit beim Kartenspiel. Dieses Bild

ist Wilhelm von Bode zur Begutachtung vor-

gelegt worden. Die Gestalten zeigen noch die

charakteristischen Typen des großen Ant-

werpener Bauernmalers. Die Künsterhand aber

ist die des P. P. Rubens. Der Meister

hat für seinen Vorgänger besondere Ver-

ehrung gehabt. Mit dessen Enkel, dem „Sam-

metbreughel“, hat er oft zusammengearbeitet,

aber daß er eine ganz große Bildkomposition

des alten Meisters nachgeschaffen hat, und

dazu in solchem Umfange, war bisher unbe-

kannt. Unter den mancherlei Kopien, die sich

von Rubens erhalten haben, nach Tizian, nach

Velasquez, nach dem Antwerpener Bildnismaler

Joos van Cleve, ist die neuaufgetauchte Breu-

ghel-Komposition eine der interessantesten.

Le Corbusier in Moskau

Le Corbusier, der bekannte französisch-

schweizerische Architekt, der einige Zeit in

Moskau weilte, wird voraussichtlich den Bau

des geplanten großen Hauses für den Zen-

trossojus, den Zentralverband der

Genossenschaften, bauen.

Sigmaringer Kunstschätze

in Düsseldorf

Nach längeren Verhandlungen hat die

Düsseldorfer Stadtverordneten-Versammlung

die Summe von 315000 Mark bewilligt,

um einen Teil der Sigma ringer

Kunstsammlungen zu erwerben. —

Nicht uninferessanf ist es, daß aus Düssel-

dorfer Künstlerkreisen Einsprüche gegen

diesen Ankaufsplan erhoben worden waren,

und zwar mit der Begründung, daß für die

lebenden Künstler in Düsseldorf zu wenig

geian wurde. Erfreulicherweise haben diese

Einwendungen auf das Stadtparlament keinen

erheblichen Eindruck gemacht.

Wellenschlag ihrer starken Strömung verspürt

aber auch die sog. freie Kunst.

In die Mitte dieser Streitfragen führte em

Vortrag, den der Reichskunstwart Dr.

E. R e d s 1 o b Mitte Januar im Hörsaal des

Kunstgewerbemuseums über „Technisie-

rung oder künstlerische Gestal-

tung“ hielt und der die Einleitung zu einem

demnächst folgenden Zyklus über Berliner

Bauprogramm bildete. Redslob erblickt in

Kunst und Technik zwei polare Gegen-

sätze, die ebenso verschieden sind, wie

Intellekt und Gefühl, Organisation und Indivi-

dualismus, „Profiteur“ und Schöpfer. Technik

ist verstandesmäßig errechnet, konstruiert aus

dem Motiv der Nußbarmachung; Kunst ist

natuihaft gewachsen, unter dem Sternbild der

Liebe geboren.

In der Stellung beider Mächte zueinander

gibt es zwei Phasen. Die erste Phase

sieht die Kunst als dominierende

Herrscherin und die Technik als „ihre

verschämte Dienerin". Diese Phase erlebten

wir im verflossenen Jahrhundert, wo sich die

Technik aus dem Bereiche der Kunst äußerlich

ornamentale Formen entlehnte und sie dem

Kunsiwillen unterordnete. Die zweite

Phase, in der wir mitten drinnen stehen,

sieht die Kunst unter dem Einfluß

der übermächtigen Technik. Die

„seelenlosen Zweckformen der Technik" wer-

den von der Kunst nachgeahmt. Der Rhyth-

mus der Maschine pulst durch das künstle-

rische Schaffen. Der Augenblick sei jeßt ge-

kommen, wo das Bekenntnis notwendig wird,

daß die Kunst im Begriffe steht, etwas Frem-

des, Unkünstlensches zu imitieren.

Genau so, wie die Generation vor uns sich

im Imitieren fremder Stile erschöpfte und

endlich zu einem Punkte gelangte, wo es kein

Weiter gab.

Redslob leugnete keineswegs die Möglich-

keit der künstlerisch gestalteten

Zweckform, die in dem Augenblick

Wirklichkeit wird, wo im Geiste des KünstK

„die Aufgabe zum Symbol d1

Form" wird. Wir müssen in uns starke

lische Kräfte finden, die wir den Kräften

gegenstellen, die heute drohen, den Mensch1

unter die Sklaverei des Zweckes zu beu9^

In vorzüglichen Lichtbildern zeigte J

Redslob Ausschnitte unseres von der IndusF

überwucherten Lebens, Bauten, welche

Dynamik der Maschine als Grundmotiv habj

und Arbeiten moderner Künstler, in denen

maschinenhafte Lebensrhyfhmus Form wurde.

PAL

Tee i’h1

Si

^an abonnie

Ae,,n Verlac

nzeigenanr

^"«auktio

2lenDii47£

einen 1

ist u1

Chou- u. Han-Bronzen

skytische Bronzen

CHINA BOHLKEN!,'He

BERLIN W9, POTSDAMERSTR. l6

lang-u.Sung Keramik

Chün-yao, Ving- ching. Ting'

yao, Tzu - chou - yao, Lung-

chüan-yao

Klein, aber mein

Im Grünewald steht eine reizende Vil

über dem Tor liest man das Motto: K1e

aber mein. Und darunter hängt ein PaP'i

Schild, und auf dem steht: Zu verkauft,

*

Der Gewissenhafte

„Kellner, bringen Sie mir einen

Sahne!“

Der Kellner bringt den Tee.

„Bedaure sehr, konnte aber nur

ohne Milch bringen; die Sahne

nämlich ausgegange n."

L. Reau über französisches

Kunstgewerbe

Vor kurzem fand in dem Hause v‘

Flatow und Priemer, Berlin, ubi

dem Patronate der Deutsch-Französ1

sehen Gesellschaft ein Vortrag v<

Louis Reau, dem Herausgeber der „Gaz^

des Beaux-Arts“, über die „Entwicklui1

der dekorativen Kunst F r a n I*

reichs“ statt. Erst jeßt erhalten wir ein!

eingehenderen Bericht über den Vortrag, der 1

Kreise einer auserwählten Zuhörerschaft 0‘

halten wurde, unter der man auch den fral

zösischen Botschafter d e M a r g e r i e s8

— L. Reau sprach über die Dekoration

Wände und Decken, über das Mobiliar und

Ebenisten. Interessant war sein Hinweis ö'

den deutschen Ursprung der meisten EbenisK1

die im 18. Jahrhundert in Paris arbeiteten.

I

China-Ausstellung

der Neueingänge

“nd di

Von E

AT -r, , !-e^r 200 jä

LNeue Baukunst Festig n 9 s ‘

Am 26. Januar wird der Architekt Le?öb amP1 9«

Nachtlicht im Hörsaal der Staatlich1 .r i e <j r ; ,

Kunstbibliothek seinen 2. Vortrag über „N eP,.e i c h « |C 1

Baukunst" halten. ‘"s*OrikL • 9

j^en fej

Bekenntnisse zur Kunst '>ro‘b)'’at,e-. die

Am Montag, 28. Januar, spricht K a^Nhi^g^bsieri

Scheffler über „Bekenntnisse z e s s i

Kunst“ (mit Lichtbildern) im Hörsaal ü n «= 9-f e ’

Staatlichen Kunstbibliothek, Prinz-AlbrecfProf .‘^lnE

Straße 7 a. A()r) ^u'IUs P

_ der Ler9riffer

SS? Hg

UNTER KOLLEGEN jo«

liin ^dullers

Eine richtige Antwort ^*4sfjjf 1 0 rn 0

Zu Whistler sagte einmal eine Verehrer'J*c|)}erN?9cn

„Meister, für mich gibt es überhaupt nur Z^Ugen i,nJn

Maler, Rembrandt und Sie.“ Dje p 9 w<

„Ich verstand eben Rembrand^esef. e9en>

antwortete Whistler. ’’ "ie

*

Der Bedeutendste Federungen

Eine Wiener Zeitung stellte eine RundfraöCe r s ö n 1 i c I

Wen halten Sie für den bedeutendsten leb^A^n auch sei

den Menschen? — — Herrmann Bahr scMjS(?on vergant

darauf folgenden Brief: „Meine Beseht 5 en Wesen

denheit verbietet mir, mich ^Ot,derer Sch

Ihrer Rundfrage zu beteilige n.“ v e r h ä 11 n i <

* $d9e9enwärti

Der kleine Mund ' d eTs p^

Paul Meyerheim malte das Porträt ci^’r 2ur ß e w

Dame. Der Ehemann seßte daran aus, daß L' 9en seine l

Mund zu groß sei. Meyerheim entsprach Ur>g für sejn(

Wunsch und machte ihn ein wenig kleioL Fast alle b

Dem Gatten war er aber noch immer zu 9ra,lt9enossen

„Wenn Sie wünschen,“ sagte Meyerhel!!’s entgegen

„kann ich ihn ja überhaupt we-t alten Nii

lasse n.“

Verantwortlich für die Redaktion: i. V. Emst Nadolny, Berlin: für den Anzeigenteil: F.-E. Hartmann. Be rlin. Nachdruck nur mit Einverständnis unseres Verlages gestattet. In der Rubrik K 1 e i n e An ze 1 g e 1.“

die Druckzeile f. Abonnenten mit 9 0 Pfg., f. Nichte «onnenten mit 1,40 M. berechnet, während Überschriftzeilen durchweg 1,90 M. kosten. Druck von H. b. Hermann Ix. m. b. H., Berl.n bw 1».