l q 1 Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst ig2

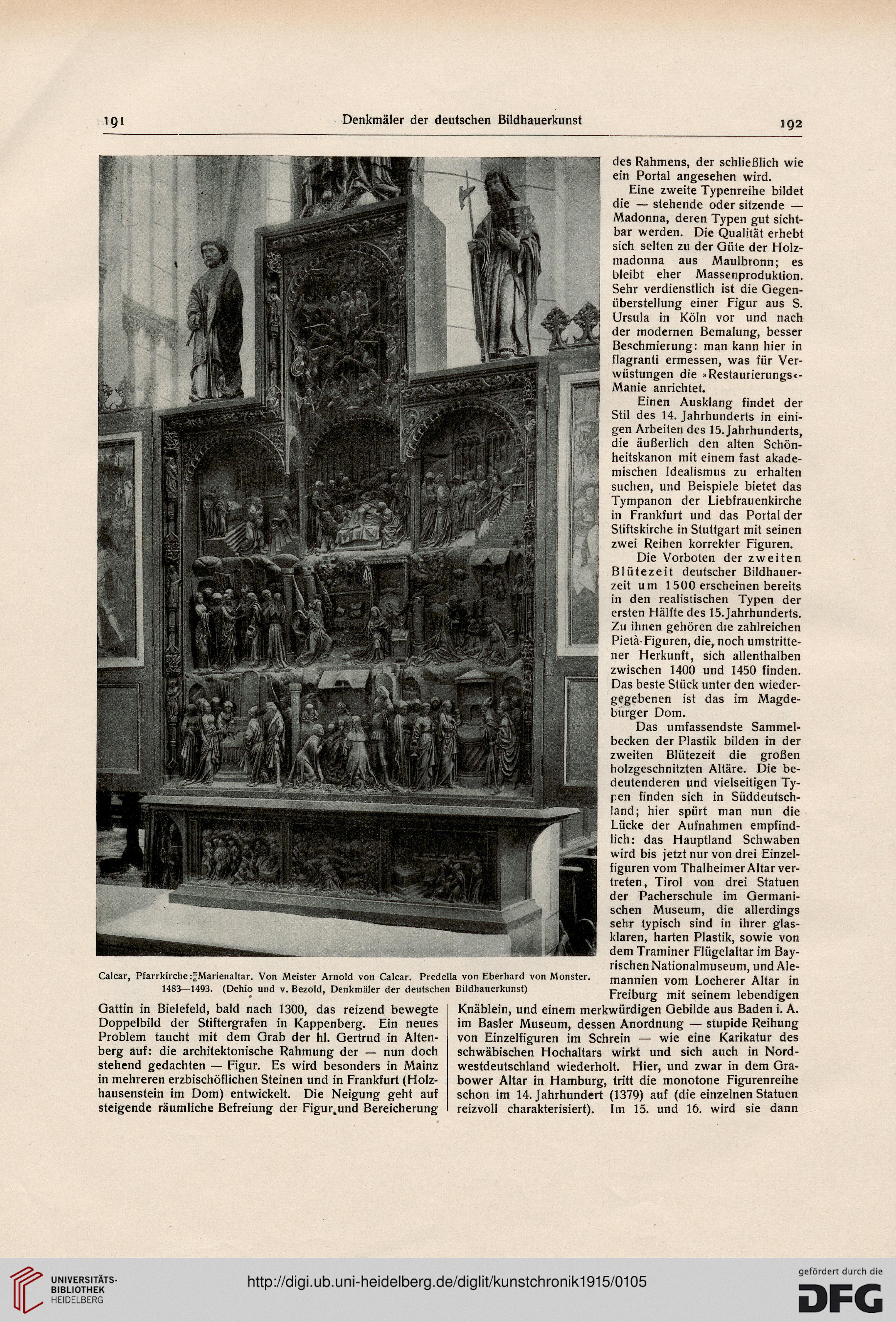

Calcar, Pfarrkirche :=Marienaltar. Von Meister Arnold von Calcar. Predella von Eberhard von Monster.

1483—1493. (Dehio und v. Bezold, Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst)

Gattin in Bielefeld, bald nach 1300, das reizend bewegte

Doppelbild der Stiftergrafen in Kappenberg. Ein neues

Problem taucht mit dem Grab der hl. Gertrud in Alten-

berg auf: die architektonische Rahmung der — nun doch

stehend gedachten — Figur. Es wird besonders in Mainz

in mehreren erzbischöflichen Steinen und in Frankfurt (Holz-

hausenstein im Dom) entwickelt. Die Neigung geht auf

steigende räumliche Befreiung der Figur.und Bereicherung

des Rahmens, der schließlich wie

ein Portal angesehen wird.

Eine zweite Typenreihe bildet

die — stehende oder sitzende —

Madonna, deren Typen gut sicht-

bar werden. Die Qualität erhebt

sich selten zu der Güte der Holz-

madonna aus Maulbronn; es

bleibt eher Massenproduktion.

Sehr verdienstlich ist die Gegen-

überstellung einer Figur aus S.

Ursula in Köln vor und nach

der modernen Bemalung, besser

Beschmierung: man kann hier in

flagranti ermessen, was für Ver-

wüstungen die »Restaurierungs«-

Manie anrichtet.

Einen Ausklang findet der

Stil des 14. Jahrhunderts in eini-

gen Arbeiten des 15. Jahrhunderts,

die äußerlich den alten Schön-

heitskanon mit einem fast akade-

mischen Idealismus zu erhalten

suchen, und Beispiele bietet das

Tympanon der Liebfrauenkirche

in Frankfurt und das Portal der

Stiftskirche in Stuttgart mit seinen

zwei Reihen korrekter Figuren.

Die Vorboten der zweiten

Blütezeit deutscher Bildhauer-

zeit um 1 500 erscheinen bereits

in den realistischen Typen der

ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts.

Zu ihnen gehören die zahlreichen

Pietä- Figuren, die, noch umstritte-

ner Herkunft, sich allenthalben

zwischen 1400 und 1450 finden.

Das beste Stück unter den wieder-

gegebenen ist das im Magde-

burger Dom.

Das umfassendste Sammel-

becken der Plastik bilden in der

zweiten Blütezeit die großen

holzgeschnitzten Altäre. Die be-

deutenderen und vielseitigen Ty-

pen finden sich in Süddeutsch-

land; hier spürt man nun die

Lücke der Aufnahmen empfind-

lich: das Hauptland Schwaben

wird bis jetzt nur von drei Einzel-

figuren vom Thalheimer Altar ver-

treten, Tirol von drei Statuen

der Pacherschule im Germani-

schen Museum, die allerdings

sehr typisch sind in ihrer glas-

klaren, harten Plastik, sowie von

dem Traminer Flügelaltar im Bay-

rischen Nationalmuseum, und Ale-

mannien vom Locherer Altar in

Freiburg mit seinem lebendigen

Knäblein, und einem merkwürdigen Gebilde aus Baden i. A.

im Basler Museum, dessen Anordnung — stupide Reihung

von Einzelfiguren im Schrein — wie eine Karikatur des

schwäbischen Hochaltars wirkt und sich auch in Nord-

westdeutschland wiederholt. Hier, und zwar in dem Gra-

bower Altar in Hamburg, tritt die monotone Figurenreihe

schon im 14. Jahrhundert (1379) auf (die einzelnen Statuen

reizvoll charakterisiert). Im 15. und 16. wird sie dann

Calcar, Pfarrkirche :=Marienaltar. Von Meister Arnold von Calcar. Predella von Eberhard von Monster.

1483—1493. (Dehio und v. Bezold, Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst)

Gattin in Bielefeld, bald nach 1300, das reizend bewegte

Doppelbild der Stiftergrafen in Kappenberg. Ein neues

Problem taucht mit dem Grab der hl. Gertrud in Alten-

berg auf: die architektonische Rahmung der — nun doch

stehend gedachten — Figur. Es wird besonders in Mainz

in mehreren erzbischöflichen Steinen und in Frankfurt (Holz-

hausenstein im Dom) entwickelt. Die Neigung geht auf

steigende räumliche Befreiung der Figur.und Bereicherung

des Rahmens, der schließlich wie

ein Portal angesehen wird.

Eine zweite Typenreihe bildet

die — stehende oder sitzende —

Madonna, deren Typen gut sicht-

bar werden. Die Qualität erhebt

sich selten zu der Güte der Holz-

madonna aus Maulbronn; es

bleibt eher Massenproduktion.

Sehr verdienstlich ist die Gegen-

überstellung einer Figur aus S.

Ursula in Köln vor und nach

der modernen Bemalung, besser

Beschmierung: man kann hier in

flagranti ermessen, was für Ver-

wüstungen die »Restaurierungs«-

Manie anrichtet.

Einen Ausklang findet der

Stil des 14. Jahrhunderts in eini-

gen Arbeiten des 15. Jahrhunderts,

die äußerlich den alten Schön-

heitskanon mit einem fast akade-

mischen Idealismus zu erhalten

suchen, und Beispiele bietet das

Tympanon der Liebfrauenkirche

in Frankfurt und das Portal der

Stiftskirche in Stuttgart mit seinen

zwei Reihen korrekter Figuren.

Die Vorboten der zweiten

Blütezeit deutscher Bildhauer-

zeit um 1 500 erscheinen bereits

in den realistischen Typen der

ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts.

Zu ihnen gehören die zahlreichen

Pietä- Figuren, die, noch umstritte-

ner Herkunft, sich allenthalben

zwischen 1400 und 1450 finden.

Das beste Stück unter den wieder-

gegebenen ist das im Magde-

burger Dom.

Das umfassendste Sammel-

becken der Plastik bilden in der

zweiten Blütezeit die großen

holzgeschnitzten Altäre. Die be-

deutenderen und vielseitigen Ty-

pen finden sich in Süddeutsch-

land; hier spürt man nun die

Lücke der Aufnahmen empfind-

lich: das Hauptland Schwaben

wird bis jetzt nur von drei Einzel-

figuren vom Thalheimer Altar ver-

treten, Tirol von drei Statuen

der Pacherschule im Germani-

schen Museum, die allerdings

sehr typisch sind in ihrer glas-

klaren, harten Plastik, sowie von

dem Traminer Flügelaltar im Bay-

rischen Nationalmuseum, und Ale-

mannien vom Locherer Altar in

Freiburg mit seinem lebendigen

Knäblein, und einem merkwürdigen Gebilde aus Baden i. A.

im Basler Museum, dessen Anordnung — stupide Reihung

von Einzelfiguren im Schrein — wie eine Karikatur des

schwäbischen Hochaltars wirkt und sich auch in Nord-

westdeutschland wiederholt. Hier, und zwar in dem Gra-

bower Altar in Hamburg, tritt die monotone Figurenreihe

schon im 14. Jahrhundert (1379) auf (die einzelnen Statuen

reizvoll charakterisiert). Im 15. und 16. wird sie dann