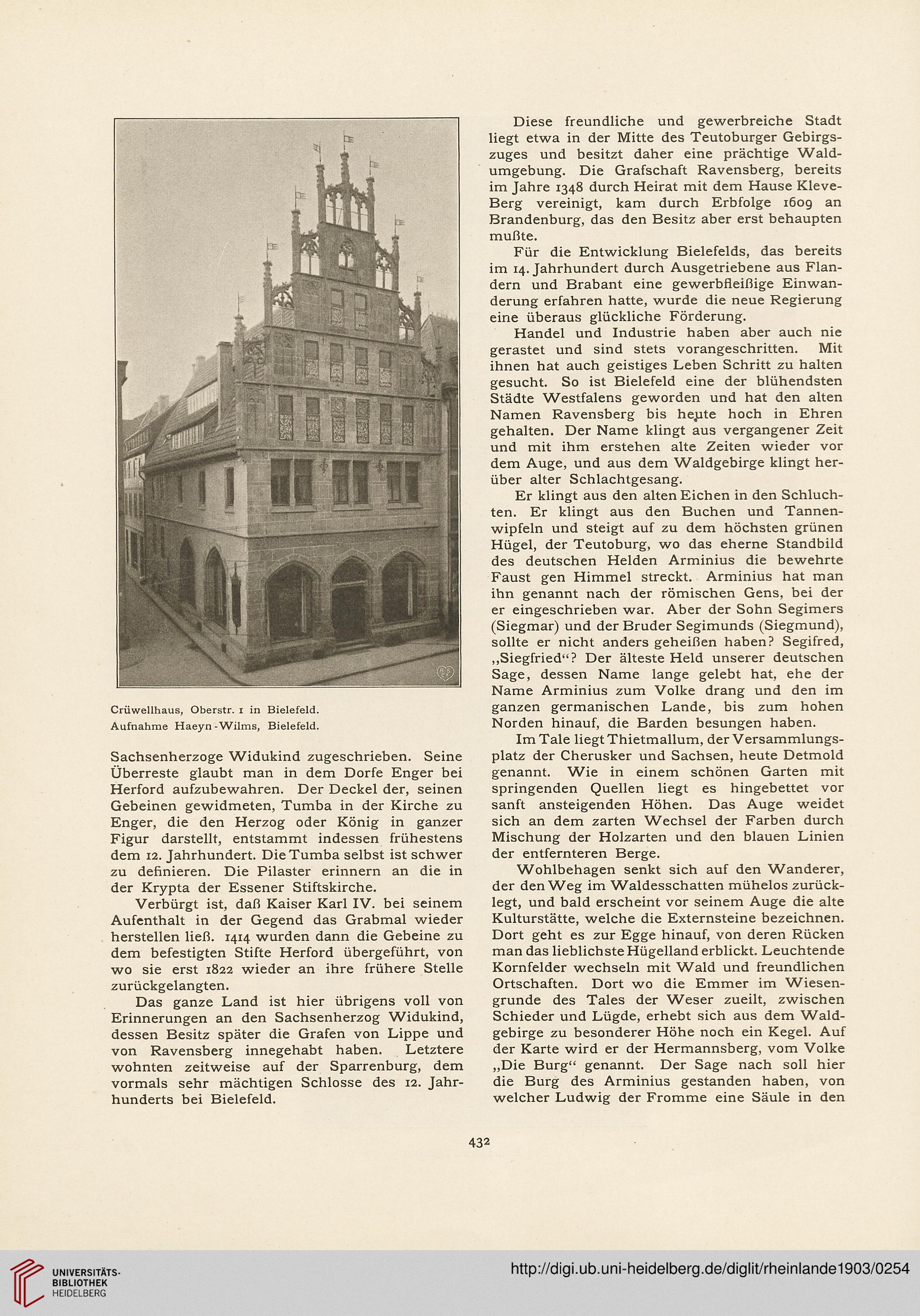

Crüwellhaus, Oberstr. i in Bielefeld.

Ausnahme Haeyn-Wilms, Bielefeld.

Sachsenherzoge Widukind zugeschrieben. Seine

Überreste glaubt man in dem Dorfe Enger bei

Herford aufzubewahren. Der Deckel der, seinen

Gebeinen gewidmeten, Tumba in der Kirche zu

Enger, die den Herzog oder König in ganzer

Figur darstellt, entstammt indessen frühestens

dem 12. Jahrhundert. Die Tumba selbst ist schwer

zu definieren. Die Pilaster erinnern an die in

der Krypta der Essener Stiftskirche.

Verbürgt ist, daß Kaiser Karl IV. bei seinem

Aufenthalt in der Gegend das Grabmal wieder

herstellen ließ. 1414 wurden dann die Gebeine zu

dem befestigten Stiste Herford übergeführt, von

wo sie erst 1822 wieder an ihre frühere Stelle

zurückgelangten.

Das ganze Land ist hier übrigens voll von

Erinnerungen an den Sachsenherzog Widukind,

dessen Besitz später die Grafen von Lippe und

von Ravensberg innegehabt haben. Letztere

wohnten zeitweise auf der Sparrenburg, dem

vormals sehr mächtigen Schlosse des 12. Jahr-

hunderts bei Bielefeld.

Diese freundliche und gewerbreiche Stadt

liegt etwa in der Mitte des Teutoburger Gebirgs-

zuges und besitzt daher eine prächtige Wald-

umgebung. Die Grafschaft Ravensberg, bereits

im Jahre 1348 durch Heirat mit dem Hause Kleve-

Berg vereinigt, kam durch Erbfolge 160g an

Brandenburg, das den Besitz aber erst behaupten

mußte.

Für die Entwicklung Bielefelds, das bereits

im 14. Jahrhundert durch Ausgetriebene aus Flan-

dern und Brabant eine gewerbsseißige Einwan-

derung ersahren hatte, wurde die neue Regierung

eine überaus glückliche Förderung.

Handel und Industrie haben aber auch nie

gerastet und sind stets vorangeschritten. Mit

ihnen hat auch geistiges Leben Schritt zu halten

gesucht. So ist Bielefeld eine der blühendsten

Städte Westfalens geworden und hat den alten

Namen Ravensberg bis hepte hoch in Ehren

gehalten. Der Name klingt aus vergangener Zeit

und mit ihm erstehen alte Zeiten wieder vor

dem Auge, und aus dem Waldgebirge klingt her-

über alter Schlachtgesang.

Er klingt aus den alten Eichen in den Schluch-

ten. Er klingt aus den Buchen und Tannen-

wipfeln und steigt auf zu dem höchsten grünen

Hügel, der Teutoburg, wo das eherne Standbild

des deutschen Helden Arminius die bewehrte

Faust gen Himmel streckt. Arminius hat man

ihn genannt nach der römischen Gens, bei der

er eingeschrieben war. Aber der Sohn Segimers

(Siegmar) und der Bruder Segimunds (Siegmund),

sollte er nicht anders geheißen haben? Segifred,

„Siegsried“? Der älteste Held unserer deutschen

Sage, dessen Name lange gelebt hat, ehe der

Name Arminius zum Volke drang und den im

ganzen germanischen Lande, bis zum hohen

Norden hinauf, die Barden besungen haben.

ImTale liegt Thietmallum, der Versammlungs-

platz der Cherusker und Sachsen, heute Detmold

genannt. Wie in einem schönen Garten mit

springenden Quellen liegt es hingebettet vor

sanft ansteigenden Höhen. Das Auge weidet

sich an dem zarten Wechsel der Farben durch

Mischung der Holzarten und den blauen Linien

der entfernteren Berge.

Wohlbehagen senkt sich auf den Wanderer,

der den Weg im Waldesschatten mühelos zurück-

legt, und bald erscheint vor seinem Auge die alte

Kulturstätte, welche die Externsteine bezeichnen.

Dort geht es zur Egge hinauf, von deren Rücken

man das lieblichste Hügelland erblickt. Leuchtende

Kornfelder wechseln mit Wald und freundlichen

Ortschasten. Dort wo die Emmer im Wiesen-

grunde des Tales der Weser zueilt, zwischen

Schieder und Lügde, erhebt sich aus dem Wald-

gebirge zu besonderer Höhe noch ein Kegel. Auf

der Karte wird er der Hermannsberg, vom Volke

„Die Burg“ genannt. Der Sage nach soll hier

die Burg des Arminius gestanden haben, von

welcher Ludwig der Fromme eine Säule in den

432