2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 1 vom 7. Januar 1934

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündigung in

der vorigen Nummer werden wir,

Ihr Einverständnis voraussetzend,

nunmehr uns erlauben, die Abon-

nementsgebühr für das I. Quartal

durch Nachnahme zu erheben. Wir

richten an diejenigen unserer Leser,

die ihr Abonnement noch nicht be-

zahlt haben, die Bitte, nunmehr für

die Nachnahme den Quartals-

Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)

für den Briefträger gefälligst be-

reitzulegen.

WELTKUN ST-VE RLAG

haben die Keramik Süditaliens, die Reste aus

Metaponto, Paestum, Taranto, Nola und

Capua aufgenommen und geben vor der blauen

Wand dem rötlichen Keramikton eine nie bis-

her festzustellende Schönheit. Die Neuordnung

der Säle ist noch nicht abgeschlossen; aber der

Gedanke dieser Umstellung ist eindeutig: man

wird jenseits der Schau der auch in der antiken

Stadt öffentlichen Kunstwerke zu einer Lehr-

schau des Innenhauses in Süditalien kommen

und ohne deswegen in romantische Rekon-

struktionen zu verfallen, dem Beschauer den

Inhalt des Hauses und sein Leben in aller

Deutlichkeit und Klarheit vor Augen führen.

Es sind im ganzen ähnliche Willensrichtungen

für diese Aufstellung maßgebend gewesen wie

für die Neuaufstellung der italienischen

Sammlung der Berliner Museen. G. R.

Musik-Handschriften

und -Drucke

In der Galerie Mazarine in Paris,

einem der wenigen Ueberreste des alten Maza-

rinschen Palastes, der später zur Bibliotheque

Nationale umgewandelt wurde, findet gegen-

wärtig eine Ausstellung statt, die einen Über-

blick über französische Musik eines Jahr-

tausends gibt. Der meiste Raum ist den Manu-

skripten eingeräumt worden, deren Auswahl

auf das glücklichste getroffen ist. Die Lauren-

ziana in Florenz, die Universitäten Prag und

Leyden und das Mozarteum in Salzburg haben

außer den großen französischen Bibliotheken

ihr Teil zum Gelingen der Ausstellung durch

reiche Beschickung beigetragen.

Am Anfang steht der Psalter Saint-Ger-

mains aus dem 6. Jahrhundert. Ein Pracht-

exemplar ist die erste Bibel Karls des Kahlen,

im Anfang des 9. Jahrhunderts auf Ver-

anlassung Alkuins in Saint-Martin von Tours

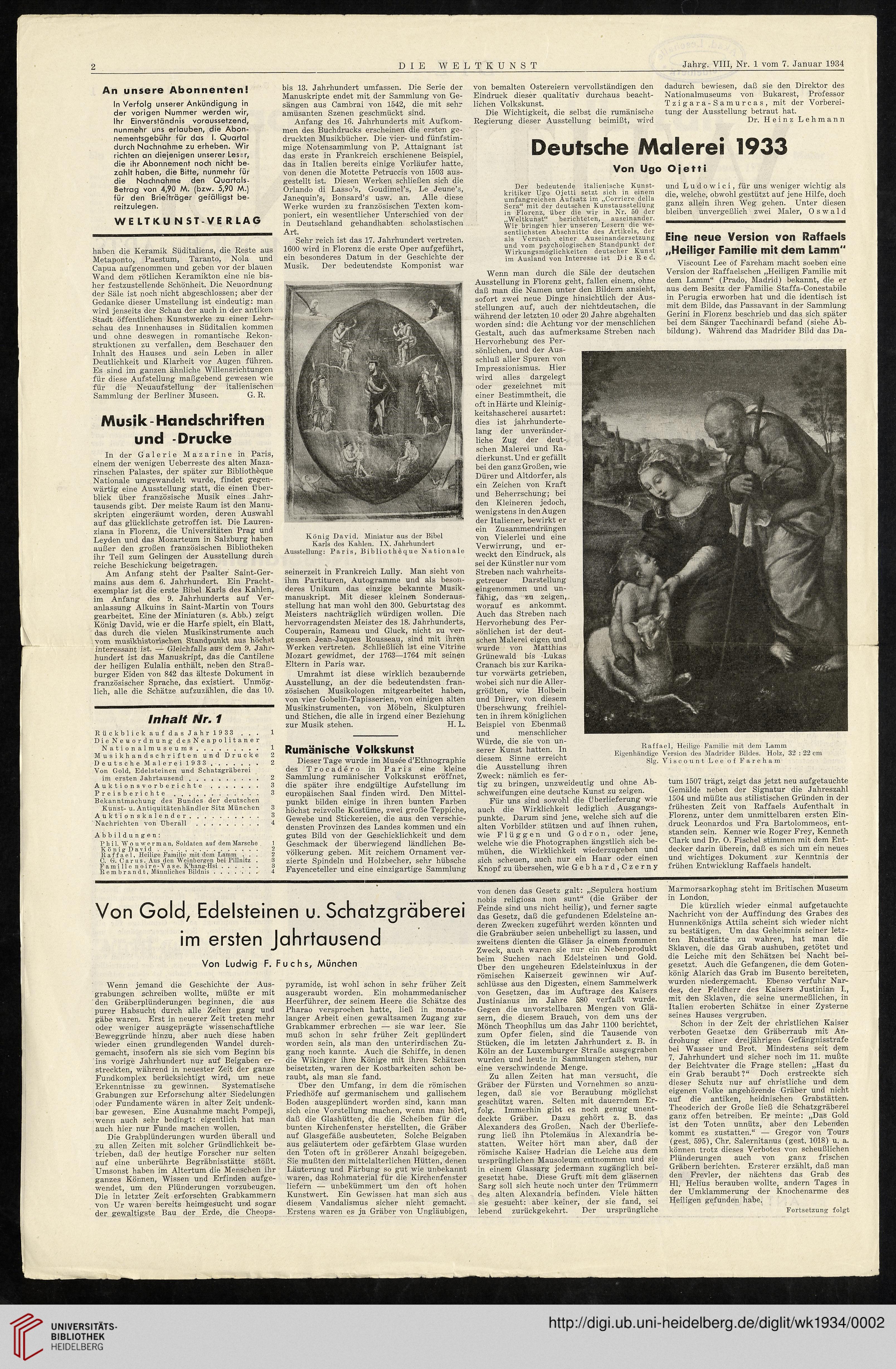

gearbeitet. Eine der Miniaturen (s. Abb.) zeigt

König David, wie er die Harfe spielt, ein Blatt,

das durch die vielen Musikinstrumente auch

vom musikhistorischen Standpunkt aus höchst

interessant ist. — Gleichfalls aus dem 9. Jahr-

hundert ist das Manuskript, das die Cantilene

der heiligen Eulalia enthält, neben den Straß-

burger Eiden von 842 das älteste Dokument in

französischer Sprache, das existiert. Unmög-

lich, alle die Schätze aufzuzählen, die das 10.

Inhalt Nr. 1

Rückblick auf das Jahr 1933 . . . 1

DieNeuordnung desNeapolitaner

Nationalmuseums. 1

Musikhandschriften und Drucke 2

DeutscheMalereil933 . 2

Von Gold, Edelsteinen und Schatzgräberei

im ersten Jahrtausend. 2

Auktionsvorberichte . 3

Preisberichte . 3

Bekanntmachung des Bundes der deutschen

Kunst- u. Antiquitätenhändler Sitz München 3

Auktionskalender. 3

Nachrichten von Überall . 4

Abbildungen:

Phil. Wouwerman, Soldaten auf dem Marsche . 1

König David . . . . , . . .. 2

Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm ... 2

C. Gr. Carus. Aus den Weinbergen bei Pillnitz . 3

Fami 11 e n oire-Vase. K’hang-Hsi. 3

R e m b r an d t, Männliches Bildnis ....... 4

bis 13. Jahrhundert umfassen. Die Serie der

Manuskripte endet mit der Sammlung von Ge-

sängen aus Cambrai von 1542, die mit sehr

amüsanten Szenen geschmückt sind.

Anfang des 16. Jahrhunderts mit Aufkom-

men des Buchdrucks erscheinen die ersten ge-

druckten Musikbücher. Die vier- und fünfstim-

mige Notensammlung von P. Attaignant ist

das erste in Frankreich erschienene Beispiel,

das in Italien bereits einige Vorläufer hatte,

von denen die Motette Petruccis von 1503 aus-

gestellt ist. Diesen Werken schließen sich die

Orlando di Lasso’s, Goudimel’s, Le Jeune’s,

Janequin’s, Bonsard’s usw. an. Alle diese

Werke wurden zu französischen Texten kom-

poniert, ein wesentlicher Unterschied von der

in Deutschland gehandhabten scholastischen

Art.

Sehr reich ist das 17. Jahrhundert vertreten.

1600 wird in Florenz die erste Oper aufgeführt,

ein besonderes Datum in der Geschichte der

Musik. Der bedeutendste Komponist war

König David. Miniatur aus der Bibel

Karls des Kahlen. IX. Jahrhundert

Ausstellung: Paris, Bibliotheque Nationale

seinerzeit in Frankreich Lully. Man sieht von

ihm Partituren, Autogramme und als beson-

deres Unikum das einzige bekannte Musik-

manuskript. Mit dieser kleinen Sonderaus-

stellung hat man wohl den 300. Geburtstag des

Meisters nachträglich würdigen wollen. Die

hervorragendsten Meister des 18. Jahrhunderts,

Couperain, Rameau und Gluck, nicht zu ver-

gessen Jean-Jaques Rousseau, sind mit ihren

Werken vertreten. Schließlich ist eine Vitrine

Mozart gewidmet, der 1763—1764 mit seinen

Eltern in Paris war.

Umrahmt ist diese wirklich bezaubernde

Ausstellung, an der die bedeutendsten fran-

zösischen Musikologen mitgearbeitet haben,

von vier Gobelin-Tapisserien, von einigen alten

Musikinstrumenten, von Möbeln, Skulpturen

und Stichen, die alle in irgend einer Beziehung

zur Musik stehen. H. L.

Rumänische Volkskunst

Dieser Tage wurde im Musee d’Ethnographie

des Trocadero in Paris eine kleine

Sammlung rumänischer Volkskunst eröffnet,

die später ihre endgültige Aufstellung im

europäischen Saal finden wird. Den Mittel-

punkt bilden einige in ihren bunten Farben

höchst reizvolle Kostüme, zwei große Teppiche,

Gewebe und Stickereien, die aus den verschie-

densten Provinzen des Landes kommen und ein

gutes Bild von der Geschicklichkeit und dem

Geschmack der überwiegend ländlichen Be-

völkerung geben. Mit reichem Ornament ver-

zierte Spindeln und Holzbecher, sehr hübsche

Fayenceteller und eine einzigartige Sammlung

von bemalten Ostereiern vervollständigen den

Eindruck dieser qualitativ durchaus beacht-

lichen Volkskunst.

Die Wichtigkeit, die selbst die rumänische

Regierung dieser Ausstellung beimißt, wird

dadurch bewiesen, daß sie den Direktor des

Nationalmuseums von Bukarest, Professor

Tzigara-Samurcas, mit der Vorberei-

tung der Ausstellung betraut hat.

Dr. Heinz Lehmann

Deutsche Malerei 1933

Von Ugo Ojetti

Der bedeutende italienische Kunst-

kritiker Ugo Ojetti setzt sich in einem

umfangreichen Aufsatz im „Corriere della

Sera“ mit der deutschen Kunstausstellung

in Florenz, über die wir in Nr. 50 der

„Weltkunst“ berichteten, auseinander.

Wir bringen hier unseren Lesern die we-

sentlichsten Abschnitte des Artikels, der

als Versuch einer Auseinandersetzung

und vom psychologischen Standpunkt der

Wirkungsmöglichkeiten deutscher Kunst

im Ausland von Interesse ist D i e Re d.

Wenn man durch die Säle der deutschen

Ausstellung in Florenz geht, fallen einem, ohne

daß man die Namen unter den Bildern ansieht,

sofort zwei neue Dinge hinsichtlich der Aus-

stellungen auf, auch der nichtdeutschen, die

während der letzten 10 oder 20 Jahre abgehalten

worden sind: die Achtung vor der menschlichen

Gestalt, auch das aufmerksame Streben nach

Hervorhebung des Per¬

sönlichen, und der Aus-

schluß aller Spuren von

Impressionismus. Hier

wird alles dargelegt

oder gezeichnet mit

einer Bestimmtheit, die

oft in Härte und Kleinig¬

keitshascherei ausartet:

dies ist jahrhunderte¬

lang der unveränder-

liche Zug der deut-

schen Malerei und Ra¬

dierkunst. Und er gefällt

bei den ganz Großen, wie

Dürer und Altdorfer, als

ein Zeichen von Kraft

und Beherrschung; bei

den Kleineren jedoch,

wenigstens in den Augen

der Italiener, bewirkt er

ein Zusammendrängen

von Vielerlei und eine

Verwirrung, und er-

weckt den Eindruck, als

sei der Künstler nur vom

Streben nach wahrheits¬

getreuer Darstellung

eingenommen und un-

fähig, das zu zeigen,

worauf es ankommt.

Auch das Streben nach

Hervorhebung des Per¬

sönlichen ist der deut-

schen Malerei eigen und

wurde von Matthias

Grünewald bis Lukas

Cranach bis zur Karika¬

tur vorwärts getrieben,

wobei sich nur die Aller¬

größten, wie Holbein

und Dürer, von diesem

Überschwung freihiel¬

ten in ihrem königlichen

Beispiel von Ebenmaß

und menschlicher

Würde, die sie von un-

serer Kunst hatten. In

diesem Sinne erreicht

die Ausstellung ihren

Zweck: nämlich es fer-

tig zu bringen, unzweideutig und ohne Ab-

schweifungen eine deutsche Kunst zu zeigen.

Für uns sind sowohl die Überlieferung wie

auch die Wirklichkeit lediglich Ausgangs-

punkte. Darum sind jene, welche sich auf die

alten Vorbilder stützen und auf ihnen ruhen,

wie Flüggen und G o d r o n , oder jene,

welche wie die Photographen ängstlich sich be-

mühen, die Wirklichkeit wiederzugeben und

sich scheuen, auch nur ein Haar oder einen

Knopf zu übersehen, wie Gebhard,Czerny

und L u d o w i c i, für uns weniger wichtig als

die, welche, obwohl gestützt auf jene Hilfe, doch

ganz allein ihren Weg gehen. Unter diesen

bleiben unvergeßlich zwei Maler, Oswald

Eine neue Version von Raffaels

„Heiliger Familie mit dem Lamm"

Viscount Lee of Fareham macht soeben eine

Version der Raffaelschen „Heiligen Familie mit

dem Lamm“ (Prado, Madrid) bekannt, die er

aus dem Besitz der Familie Staffa-Conestabile

in Perugia erworben hat und die identisch ist

mit dem Bilde, das Passavant in der Sammlung

Gerini in Florenz beschrieb und das sich später

bei dem Sänger Tacchinardi befand (siehe Ab-

bildung). Während das Madrider Bild das Da-

tum 1507 trägt, zeigt das jetzt neu aufgetauchte

Gemälde neben der Signatur die Jahreszahl

1504 und müßte aus stilistischen Gründen in der

frühesten Zeit von Raffaels Aufenthalt in

Florenz, unter dem unmittelbaren ersten Ein-

druck Leonardos und Fra Bartolommeos, ent-

standen sein. Kenner wie Roger Frey, Kenneth

Clark und Dr. O. Fischei stimmen mit dem Ent-

decker darin überein, daß es sich um ein neues

und wichtiges Dokument zur Kenntnis der

frühen Entwicklung Raffaels handelt.

Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm

Eigenhändige Version des Madrider Bildes. Holz, 32 : 22 cm

Slg. Viscount Lee of Fareham

Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei

im ersten Jahrtausend

Von Ludwig F. Fuchs, München

Wenn jemand die Geschichte der Aus-

grabungen schreiben wollte, müßte er mit

den Gräberplünderungen beginnen, die aus

purer Habsucht durch alle Zeiten gang und

gäbe waren. Erst in neuerer Zeit treten mehr

oder weniger ausgeprägte wissenschaftliche

Beweggründe hinzu, aber auch diese haben

wieder einen grundlegenden Wandel durch-

gemacht, insofern als sie sich vom Beginn bis

ins vorige Jahrhundert nur auf Beigaben er-

streckten, während in neuester Zeit der ganze

Fundkomplex berücksichtigt wird, um neue

Erkenntnisse zu gewinnen. Systematische

Grabungen zur Erforschung alter Siedelungen

oder Fundamente wären in alter Zeit undenk-

bar gewesen. Eine Ausnahme macht Pompeji,

wenn auch sehr bedingt: eigentlich hat man

auch hier nur Funde machen wollen.

Die Grabplünderungen wurden überall und

zu allen Zeiten mit solcher Gründlichkeit be-

trieben, daß der heutige Forscher nur selten

auf eine unberührte Begräbnisstätte stößt.

Umsonst haben im Altertum die Menschen ihr

ganzes Können, Wissen und Erfinden aufge-

wendet, um den Plünderungen vorzubeugen.

Die in letzter Zeit erforschten Grabkammern

von Ur waren bereits heimgesucht und sogar

der gewaltigste Bau der Erde, die Cheops-

pyramide, ist wohl schon in sehr früher Zeit

ausgeraubt worden. Ein mohammedanischer

Heerführer, der seinem Heere die Schätze des

Pharao versprochen hatte, ließ in monate-

langer Arbeit einen gewaltsamen Zugang zur

Grabkammer erbrechen — sie war leer. Sie

muß schon in sehr früher Zeit geplündert

worden sein, als man den unterirdischen Zu-

gang noch kannte. Auch die Schiffe, in denen

die Wikinger ihre Könige mit ihren Schätzen

beisetzten, waren der Kostbarkeiten schon be-

raubt, als man sie fand.

Über den Umfang, in' dem die römischen

Friedhöfe auf germanischem und gallischem

Boden ausgeplündert worden sind, kann man

sich eine Vorstellung machen, wenn man hört,

daß die Glashütten, die die Scheiben für die

bunten Kirchenfenster herstellten, die Gräber

auf Glasgefäße ausbeuteten. Solche Beigaben

aus geläutertem oder gefärbtem Glase wurden

den Toten oft in größerer Anzahl beigegeben.

Sie mußten den mittelalterlichen Hütten, denen

Läuterung und Färbung so gut wie unbekannt

waren, das Rohmaterial für die Kirchenfenster

liefern — unbekümmert um den oft hohen

Kunstwert. Ein Gewissen hat man sich aus

diesem Vandalismus sicher nicht gemacht.

Erstens waren es ja Gräber von Ungläubigen,

von denen das Gesetz galt: „Sepulcra hostium

nobis religiosa non sunt“ (die Gräber der

Feinde sind uns nicht heilig), und ferner sagte

das Gesetz, daß die gefundenen Edelsteine an-

deren Zwecken! zugeführt werden könnten und

die Grabräuber seien unbehelligt zu lassen, und

zweitens dienten die Gläser ja einem frommen

Zweck, auch waren sie nur ein Nebenprodukt

beim Suchen nach Edelsteinen und Gold.

Über den ungeheuren Edelsteinluxus in der

römischen Kaiserzeit gewinnen wir Auf-

schlüsse aus den Digesten, einem Sammelwerk

von Gesetzen, das im Auftrage des Kaisers

Justinianus im Jahre 580 verfaßt wurde.

Gegen die unvorstellbaren Mengen von Glä-

sern, die diesem Brauch, von dem uns der

Mönch Theophilus um das Jahr 1100 berichtet,

zum Opfer fielen, sind die Tausende von

Stücken, die im letzten Jahrhundert z. B. in

Köln an der Luxemburger Straße ausgegraben

wurden und heute in1 Sammlungen stehen, nur

eine verschwindende Menge.

Zu allen Zeiten hat man versucht, die

Gräber der Fürsten und Vornehmen so anzu-

legen, daß sie vor Beraubung möglichst

geschützt waren. Selten mit dauerndem Er-

folg. Immerhin gibt es noch genug unent-

deckte Gräber. Dazu gehört z. B. das

Alexanders des Großen. Nach der Überliefe-

rung ließ ihn Ptolemäus in Alexandria be-

statten. Weiter hört man aber, daß der

römische Kaiser Hadrian die Leiche aus dem

ursprünglichen Mausoleum entnommen und sie

in einem Glassarg jedermann zugänglich bei-

gesetzt habe. Diese Gruft mit dem gläsernen

Sarg soll sich heute noch unter den Trümmern

des alten Alexandria befinden'. Viele hätten

sie gesucht: aber keiner, der sie fand, sei

lebend zurückgekehrt. Der ursprüngliche

Marmorsarkophag steht im Britischen Museum

in London.

Die kürzlich wieder einmal aufgetauchte

Nachricht von der Auffindung des Grabes des

Hunnenkönigs Attila scheint sich wieder nicht

zu bestätigen. Um das Geheimnis seiner letz-

ten Ruhestätte zu wahren, hat man die

Sklaven, die das Grab aushuben, getötet und

die Leiche mit den Schätzen bei Nacht bei-

gesetzt. Auch die Gefangenen, die dem Goten-

könig Alarich das Grab im Busento bereiteten,

wurden niedergemacht. Ebenso verfuhr Nar-

des, der Feldherr des Kaisers Justinian I.,

mit den Sklaven, die seine unermeßlichen, in

Italien eroberten Schätze in einer Zysterne

seines Hauses vergruben.

Schon in der Zeit der christlichen Kaiser

verboten Gesetze den Gräberraub mit An-

drohung einer dreijährigen Gefängnisstrafe

bei Wasser und Brot. Mindestens seit dem

7. Jahrhundert und sicher noch im 11. mußte

der Beichtvater die Frage stellen: „Hast du

ein Grab beraubt?“ Doch erstreckte sich

dieser Schutz nur auf christliche und dem

eigenen Volke angehörende Gräber und nicht

auf die antiken, heidnischen Grabstätten.

Theoderich der Große ließ die Schatzgräberei

ganz offen betreiben. Er meinte: „Das Gold

ist den Toten unnütz, aber den Lebenden

kommt es zustatten.“ — Gregor von Tours

(gest. 595), Ohr. Salernitanus (gest. 1018) u. a.

können trotz dieses Verbotes von scheußlichen

Plünderungen auch von ganz frischen

Gräbern berichten. Ersterer erzählt, daß man

den Frevler, der nächtens das Grab des

Hl. Helius berauben wollte, andern Tages in

der Umklammerung der Knochenarme des

Heiligen gefunden habe.

Fortsetzung folgt

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 1 vom 7. Januar 1934

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündigung in

der vorigen Nummer werden wir,

Ihr Einverständnis voraussetzend,

nunmehr uns erlauben, die Abon-

nementsgebühr für das I. Quartal

durch Nachnahme zu erheben. Wir

richten an diejenigen unserer Leser,

die ihr Abonnement noch nicht be-

zahlt haben, die Bitte, nunmehr für

die Nachnahme den Quartals-

Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)

für den Briefträger gefälligst be-

reitzulegen.

WELTKUN ST-VE RLAG

haben die Keramik Süditaliens, die Reste aus

Metaponto, Paestum, Taranto, Nola und

Capua aufgenommen und geben vor der blauen

Wand dem rötlichen Keramikton eine nie bis-

her festzustellende Schönheit. Die Neuordnung

der Säle ist noch nicht abgeschlossen; aber der

Gedanke dieser Umstellung ist eindeutig: man

wird jenseits der Schau der auch in der antiken

Stadt öffentlichen Kunstwerke zu einer Lehr-

schau des Innenhauses in Süditalien kommen

und ohne deswegen in romantische Rekon-

struktionen zu verfallen, dem Beschauer den

Inhalt des Hauses und sein Leben in aller

Deutlichkeit und Klarheit vor Augen führen.

Es sind im ganzen ähnliche Willensrichtungen

für diese Aufstellung maßgebend gewesen wie

für die Neuaufstellung der italienischen

Sammlung der Berliner Museen. G. R.

Musik-Handschriften

und -Drucke

In der Galerie Mazarine in Paris,

einem der wenigen Ueberreste des alten Maza-

rinschen Palastes, der später zur Bibliotheque

Nationale umgewandelt wurde, findet gegen-

wärtig eine Ausstellung statt, die einen Über-

blick über französische Musik eines Jahr-

tausends gibt. Der meiste Raum ist den Manu-

skripten eingeräumt worden, deren Auswahl

auf das glücklichste getroffen ist. Die Lauren-

ziana in Florenz, die Universitäten Prag und

Leyden und das Mozarteum in Salzburg haben

außer den großen französischen Bibliotheken

ihr Teil zum Gelingen der Ausstellung durch

reiche Beschickung beigetragen.

Am Anfang steht der Psalter Saint-Ger-

mains aus dem 6. Jahrhundert. Ein Pracht-

exemplar ist die erste Bibel Karls des Kahlen,

im Anfang des 9. Jahrhunderts auf Ver-

anlassung Alkuins in Saint-Martin von Tours

gearbeitet. Eine der Miniaturen (s. Abb.) zeigt

König David, wie er die Harfe spielt, ein Blatt,

das durch die vielen Musikinstrumente auch

vom musikhistorischen Standpunkt aus höchst

interessant ist. — Gleichfalls aus dem 9. Jahr-

hundert ist das Manuskript, das die Cantilene

der heiligen Eulalia enthält, neben den Straß-

burger Eiden von 842 das älteste Dokument in

französischer Sprache, das existiert. Unmög-

lich, alle die Schätze aufzuzählen, die das 10.

Inhalt Nr. 1

Rückblick auf das Jahr 1933 . . . 1

DieNeuordnung desNeapolitaner

Nationalmuseums. 1

Musikhandschriften und Drucke 2

DeutscheMalereil933 . 2

Von Gold, Edelsteinen und Schatzgräberei

im ersten Jahrtausend. 2

Auktionsvorberichte . 3

Preisberichte . 3

Bekanntmachung des Bundes der deutschen

Kunst- u. Antiquitätenhändler Sitz München 3

Auktionskalender. 3

Nachrichten von Überall . 4

Abbildungen:

Phil. Wouwerman, Soldaten auf dem Marsche . 1

König David . . . . , . . .. 2

Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm ... 2

C. Gr. Carus. Aus den Weinbergen bei Pillnitz . 3

Fami 11 e n oire-Vase. K’hang-Hsi. 3

R e m b r an d t, Männliches Bildnis ....... 4

bis 13. Jahrhundert umfassen. Die Serie der

Manuskripte endet mit der Sammlung von Ge-

sängen aus Cambrai von 1542, die mit sehr

amüsanten Szenen geschmückt sind.

Anfang des 16. Jahrhunderts mit Aufkom-

men des Buchdrucks erscheinen die ersten ge-

druckten Musikbücher. Die vier- und fünfstim-

mige Notensammlung von P. Attaignant ist

das erste in Frankreich erschienene Beispiel,

das in Italien bereits einige Vorläufer hatte,

von denen die Motette Petruccis von 1503 aus-

gestellt ist. Diesen Werken schließen sich die

Orlando di Lasso’s, Goudimel’s, Le Jeune’s,

Janequin’s, Bonsard’s usw. an. Alle diese

Werke wurden zu französischen Texten kom-

poniert, ein wesentlicher Unterschied von der

in Deutschland gehandhabten scholastischen

Art.

Sehr reich ist das 17. Jahrhundert vertreten.

1600 wird in Florenz die erste Oper aufgeführt,

ein besonderes Datum in der Geschichte der

Musik. Der bedeutendste Komponist war

König David. Miniatur aus der Bibel

Karls des Kahlen. IX. Jahrhundert

Ausstellung: Paris, Bibliotheque Nationale

seinerzeit in Frankreich Lully. Man sieht von

ihm Partituren, Autogramme und als beson-

deres Unikum das einzige bekannte Musik-

manuskript. Mit dieser kleinen Sonderaus-

stellung hat man wohl den 300. Geburtstag des

Meisters nachträglich würdigen wollen. Die

hervorragendsten Meister des 18. Jahrhunderts,

Couperain, Rameau und Gluck, nicht zu ver-

gessen Jean-Jaques Rousseau, sind mit ihren

Werken vertreten. Schließlich ist eine Vitrine

Mozart gewidmet, der 1763—1764 mit seinen

Eltern in Paris war.

Umrahmt ist diese wirklich bezaubernde

Ausstellung, an der die bedeutendsten fran-

zösischen Musikologen mitgearbeitet haben,

von vier Gobelin-Tapisserien, von einigen alten

Musikinstrumenten, von Möbeln, Skulpturen

und Stichen, die alle in irgend einer Beziehung

zur Musik stehen. H. L.

Rumänische Volkskunst

Dieser Tage wurde im Musee d’Ethnographie

des Trocadero in Paris eine kleine

Sammlung rumänischer Volkskunst eröffnet,

die später ihre endgültige Aufstellung im

europäischen Saal finden wird. Den Mittel-

punkt bilden einige in ihren bunten Farben

höchst reizvolle Kostüme, zwei große Teppiche,

Gewebe und Stickereien, die aus den verschie-

densten Provinzen des Landes kommen und ein

gutes Bild von der Geschicklichkeit und dem

Geschmack der überwiegend ländlichen Be-

völkerung geben. Mit reichem Ornament ver-

zierte Spindeln und Holzbecher, sehr hübsche

Fayenceteller und eine einzigartige Sammlung

von bemalten Ostereiern vervollständigen den

Eindruck dieser qualitativ durchaus beacht-

lichen Volkskunst.

Die Wichtigkeit, die selbst die rumänische

Regierung dieser Ausstellung beimißt, wird

dadurch bewiesen, daß sie den Direktor des

Nationalmuseums von Bukarest, Professor

Tzigara-Samurcas, mit der Vorberei-

tung der Ausstellung betraut hat.

Dr. Heinz Lehmann

Deutsche Malerei 1933

Von Ugo Ojetti

Der bedeutende italienische Kunst-

kritiker Ugo Ojetti setzt sich in einem

umfangreichen Aufsatz im „Corriere della

Sera“ mit der deutschen Kunstausstellung

in Florenz, über die wir in Nr. 50 der

„Weltkunst“ berichteten, auseinander.

Wir bringen hier unseren Lesern die we-

sentlichsten Abschnitte des Artikels, der

als Versuch einer Auseinandersetzung

und vom psychologischen Standpunkt der

Wirkungsmöglichkeiten deutscher Kunst

im Ausland von Interesse ist D i e Re d.

Wenn man durch die Säle der deutschen

Ausstellung in Florenz geht, fallen einem, ohne

daß man die Namen unter den Bildern ansieht,

sofort zwei neue Dinge hinsichtlich der Aus-

stellungen auf, auch der nichtdeutschen, die

während der letzten 10 oder 20 Jahre abgehalten

worden sind: die Achtung vor der menschlichen

Gestalt, auch das aufmerksame Streben nach

Hervorhebung des Per¬

sönlichen, und der Aus-

schluß aller Spuren von

Impressionismus. Hier

wird alles dargelegt

oder gezeichnet mit

einer Bestimmtheit, die

oft in Härte und Kleinig¬

keitshascherei ausartet:

dies ist jahrhunderte¬

lang der unveränder-

liche Zug der deut-

schen Malerei und Ra¬

dierkunst. Und er gefällt

bei den ganz Großen, wie

Dürer und Altdorfer, als

ein Zeichen von Kraft

und Beherrschung; bei

den Kleineren jedoch,

wenigstens in den Augen

der Italiener, bewirkt er

ein Zusammendrängen

von Vielerlei und eine

Verwirrung, und er-

weckt den Eindruck, als

sei der Künstler nur vom

Streben nach wahrheits¬

getreuer Darstellung

eingenommen und un-

fähig, das zu zeigen,

worauf es ankommt.

Auch das Streben nach

Hervorhebung des Per¬

sönlichen ist der deut-

schen Malerei eigen und

wurde von Matthias

Grünewald bis Lukas

Cranach bis zur Karika¬

tur vorwärts getrieben,

wobei sich nur die Aller¬

größten, wie Holbein

und Dürer, von diesem

Überschwung freihiel¬

ten in ihrem königlichen

Beispiel von Ebenmaß

und menschlicher

Würde, die sie von un-

serer Kunst hatten. In

diesem Sinne erreicht

die Ausstellung ihren

Zweck: nämlich es fer-

tig zu bringen, unzweideutig und ohne Ab-

schweifungen eine deutsche Kunst zu zeigen.

Für uns sind sowohl die Überlieferung wie

auch die Wirklichkeit lediglich Ausgangs-

punkte. Darum sind jene, welche sich auf die

alten Vorbilder stützen und auf ihnen ruhen,

wie Flüggen und G o d r o n , oder jene,

welche wie die Photographen ängstlich sich be-

mühen, die Wirklichkeit wiederzugeben und

sich scheuen, auch nur ein Haar oder einen

Knopf zu übersehen, wie Gebhard,Czerny

und L u d o w i c i, für uns weniger wichtig als

die, welche, obwohl gestützt auf jene Hilfe, doch

ganz allein ihren Weg gehen. Unter diesen

bleiben unvergeßlich zwei Maler, Oswald

Eine neue Version von Raffaels

„Heiliger Familie mit dem Lamm"

Viscount Lee of Fareham macht soeben eine

Version der Raffaelschen „Heiligen Familie mit

dem Lamm“ (Prado, Madrid) bekannt, die er

aus dem Besitz der Familie Staffa-Conestabile

in Perugia erworben hat und die identisch ist

mit dem Bilde, das Passavant in der Sammlung

Gerini in Florenz beschrieb und das sich später

bei dem Sänger Tacchinardi befand (siehe Ab-

bildung). Während das Madrider Bild das Da-

tum 1507 trägt, zeigt das jetzt neu aufgetauchte

Gemälde neben der Signatur die Jahreszahl

1504 und müßte aus stilistischen Gründen in der

frühesten Zeit von Raffaels Aufenthalt in

Florenz, unter dem unmittelbaren ersten Ein-

druck Leonardos und Fra Bartolommeos, ent-

standen sein. Kenner wie Roger Frey, Kenneth

Clark und Dr. O. Fischei stimmen mit dem Ent-

decker darin überein, daß es sich um ein neues

und wichtiges Dokument zur Kenntnis der

frühen Entwicklung Raffaels handelt.

Raffael, Heilige Familie mit dem Lamm

Eigenhändige Version des Madrider Bildes. Holz, 32 : 22 cm

Slg. Viscount Lee of Fareham

Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei

im ersten Jahrtausend

Von Ludwig F. Fuchs, München

Wenn jemand die Geschichte der Aus-

grabungen schreiben wollte, müßte er mit

den Gräberplünderungen beginnen, die aus

purer Habsucht durch alle Zeiten gang und

gäbe waren. Erst in neuerer Zeit treten mehr

oder weniger ausgeprägte wissenschaftliche

Beweggründe hinzu, aber auch diese haben

wieder einen grundlegenden Wandel durch-

gemacht, insofern als sie sich vom Beginn bis

ins vorige Jahrhundert nur auf Beigaben er-

streckten, während in neuester Zeit der ganze

Fundkomplex berücksichtigt wird, um neue

Erkenntnisse zu gewinnen. Systematische

Grabungen zur Erforschung alter Siedelungen

oder Fundamente wären in alter Zeit undenk-

bar gewesen. Eine Ausnahme macht Pompeji,

wenn auch sehr bedingt: eigentlich hat man

auch hier nur Funde machen wollen.

Die Grabplünderungen wurden überall und

zu allen Zeiten mit solcher Gründlichkeit be-

trieben, daß der heutige Forscher nur selten

auf eine unberührte Begräbnisstätte stößt.

Umsonst haben im Altertum die Menschen ihr

ganzes Können, Wissen und Erfinden aufge-

wendet, um den Plünderungen vorzubeugen.

Die in letzter Zeit erforschten Grabkammern

von Ur waren bereits heimgesucht und sogar

der gewaltigste Bau der Erde, die Cheops-

pyramide, ist wohl schon in sehr früher Zeit

ausgeraubt worden. Ein mohammedanischer

Heerführer, der seinem Heere die Schätze des

Pharao versprochen hatte, ließ in monate-

langer Arbeit einen gewaltsamen Zugang zur

Grabkammer erbrechen — sie war leer. Sie

muß schon in sehr früher Zeit geplündert

worden sein, als man den unterirdischen Zu-

gang noch kannte. Auch die Schiffe, in denen

die Wikinger ihre Könige mit ihren Schätzen

beisetzten, waren der Kostbarkeiten schon be-

raubt, als man sie fand.

Über den Umfang, in' dem die römischen

Friedhöfe auf germanischem und gallischem

Boden ausgeplündert worden sind, kann man

sich eine Vorstellung machen, wenn man hört,

daß die Glashütten, die die Scheiben für die

bunten Kirchenfenster herstellten, die Gräber

auf Glasgefäße ausbeuteten. Solche Beigaben

aus geläutertem oder gefärbtem Glase wurden

den Toten oft in größerer Anzahl beigegeben.

Sie mußten den mittelalterlichen Hütten, denen

Läuterung und Färbung so gut wie unbekannt

waren, das Rohmaterial für die Kirchenfenster

liefern — unbekümmert um den oft hohen

Kunstwert. Ein Gewissen hat man sich aus

diesem Vandalismus sicher nicht gemacht.

Erstens waren es ja Gräber von Ungläubigen,

von denen das Gesetz galt: „Sepulcra hostium

nobis religiosa non sunt“ (die Gräber der

Feinde sind uns nicht heilig), und ferner sagte

das Gesetz, daß die gefundenen Edelsteine an-

deren Zwecken! zugeführt werden könnten und

die Grabräuber seien unbehelligt zu lassen, und

zweitens dienten die Gläser ja einem frommen

Zweck, auch waren sie nur ein Nebenprodukt

beim Suchen nach Edelsteinen und Gold.

Über den ungeheuren Edelsteinluxus in der

römischen Kaiserzeit gewinnen wir Auf-

schlüsse aus den Digesten, einem Sammelwerk

von Gesetzen, das im Auftrage des Kaisers

Justinianus im Jahre 580 verfaßt wurde.

Gegen die unvorstellbaren Mengen von Glä-

sern, die diesem Brauch, von dem uns der

Mönch Theophilus um das Jahr 1100 berichtet,

zum Opfer fielen, sind die Tausende von

Stücken, die im letzten Jahrhundert z. B. in

Köln an der Luxemburger Straße ausgegraben

wurden und heute in1 Sammlungen stehen, nur

eine verschwindende Menge.

Zu allen Zeiten hat man versucht, die

Gräber der Fürsten und Vornehmen so anzu-

legen, daß sie vor Beraubung möglichst

geschützt waren. Selten mit dauerndem Er-

folg. Immerhin gibt es noch genug unent-

deckte Gräber. Dazu gehört z. B. das

Alexanders des Großen. Nach der Überliefe-

rung ließ ihn Ptolemäus in Alexandria be-

statten. Weiter hört man aber, daß der

römische Kaiser Hadrian die Leiche aus dem

ursprünglichen Mausoleum entnommen und sie

in einem Glassarg jedermann zugänglich bei-

gesetzt habe. Diese Gruft mit dem gläsernen

Sarg soll sich heute noch unter den Trümmern

des alten Alexandria befinden'. Viele hätten

sie gesucht: aber keiner, der sie fand, sei

lebend zurückgekehrt. Der ursprüngliche

Marmorsarkophag steht im Britischen Museum

in London.

Die kürzlich wieder einmal aufgetauchte

Nachricht von der Auffindung des Grabes des

Hunnenkönigs Attila scheint sich wieder nicht

zu bestätigen. Um das Geheimnis seiner letz-

ten Ruhestätte zu wahren, hat man die

Sklaven, die das Grab aushuben, getötet und

die Leiche mit den Schätzen bei Nacht bei-

gesetzt. Auch die Gefangenen, die dem Goten-

könig Alarich das Grab im Busento bereiteten,

wurden niedergemacht. Ebenso verfuhr Nar-

des, der Feldherr des Kaisers Justinian I.,

mit den Sklaven, die seine unermeßlichen, in

Italien eroberten Schätze in einer Zysterne

seines Hauses vergruben.

Schon in der Zeit der christlichen Kaiser

verboten Gesetze den Gräberraub mit An-

drohung einer dreijährigen Gefängnisstrafe

bei Wasser und Brot. Mindestens seit dem

7. Jahrhundert und sicher noch im 11. mußte

der Beichtvater die Frage stellen: „Hast du

ein Grab beraubt?“ Doch erstreckte sich

dieser Schutz nur auf christliche und dem

eigenen Volke angehörende Gräber und nicht

auf die antiken, heidnischen Grabstätten.

Theoderich der Große ließ die Schatzgräberei

ganz offen betreiben. Er meinte: „Das Gold

ist den Toten unnütz, aber den Lebenden

kommt es zustatten.“ — Gregor von Tours

(gest. 595), Ohr. Salernitanus (gest. 1018) u. a.

können trotz dieses Verbotes von scheußlichen

Plünderungen auch von ganz frischen

Gräbern berichten. Ersterer erzählt, daß man

den Frevler, der nächtens das Grab des

Hl. Helius berauben wollte, andern Tages in

der Umklammerung der Knochenarme des

Heiligen gefunden habe.

Fortsetzung folgt