2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 3 vom 21. Januar 1934

Zur englischen Ausstellung

(Fortsetzung von Seite 1)

leuchten möchte, ist das große Gesetz, das

meisterhafte Einsicht in allem erkennt. Was

bleibt, da all dies mangelt? Oberfläche.

Dort jedoch, wo menschliche Anteilnahme

Englische Kunst ist, wenn der Ausdruck

erlaubt ist, inkonsequent. Sie ist weder

logisch — d. h. sie ist unkonstruktiv — noch

ist sie, worauf oben schon hingewiesen,

psychologisch verankert. Gewiß ist der Wirk-

lichkeitssinn stark entwickelt, und doch fehlt

ihr das, was man die letzte Konsequenz des

Realismus nennen könnte. Caravaggio, Cour-

bet haben hier keine

Parallele. Der eine Pol

deren

Fata

der-

birgt

Senti-

andere

könnte

Ober-

nennen,

in den Vordergrund tritt, scheint sie uns nicht

tiefgehend zu sein. Sie scheint sich an Neben-

sächliches zu heften, es zu übersteigern, sich

vom Momentanen fortreißen zu lassen, und

es zum Mittelpunkt zu machen; solche Anteil-

nahme verwerfen wir als Sentimentalität.

Von der anderen Seite gesehen, sind dies

die produktiven Kräfte, die das englische

Weltbild schaffen helfen. Oberflächlichkeit

heißt nun Liebe zpr Oberfläche. Hier liegt einer

der Gründe, weshalb das Porträt und die

Landschaft solch überragende Stellung in der

englischen Kunstgeschichte einnehmen, warum

die moderne Landschaftsmalerei in England

geboren wurde.

Der Naturalismus Constables, das Vir-

tuosentum der großen Porträtisten erhält von

hier aus seine Sinndeutung. Vor den Por-

träts führt die Frage weiter, ihre Differen-

zierung ist nicht so sehr eine psychologische

als vielmehr eine physiognomische. Bis zu

einem gewissen Grade mag die starke gesell-

schaftliche Tradition der Zeit, ihr Hang zur

Repräsentation dafür verantwortlich zu

machen sein, aber darüber hinaus ist solche

Auffassung doch auch eine wesentlich eng-

lische. Der Mensch ist vor allem Gestalt, sein

Pathos scheint dem Theater entnommen zu

sein, seine innere Bewegung — wenn sie über-

haupt kenntlich gemacht wird — steht ihm wie

eine Maske, wie ein Fremdes; nur als Schau-

spieler wagt er es, sich mit ihr zu identifi-

zieren; das interessante Kapitel über die häu-

fige Einkleidung des Porträts in Gestalten

der Dichtung wird auf diese Verhältnisse

wahrscheinlich manches Licht werfen können.

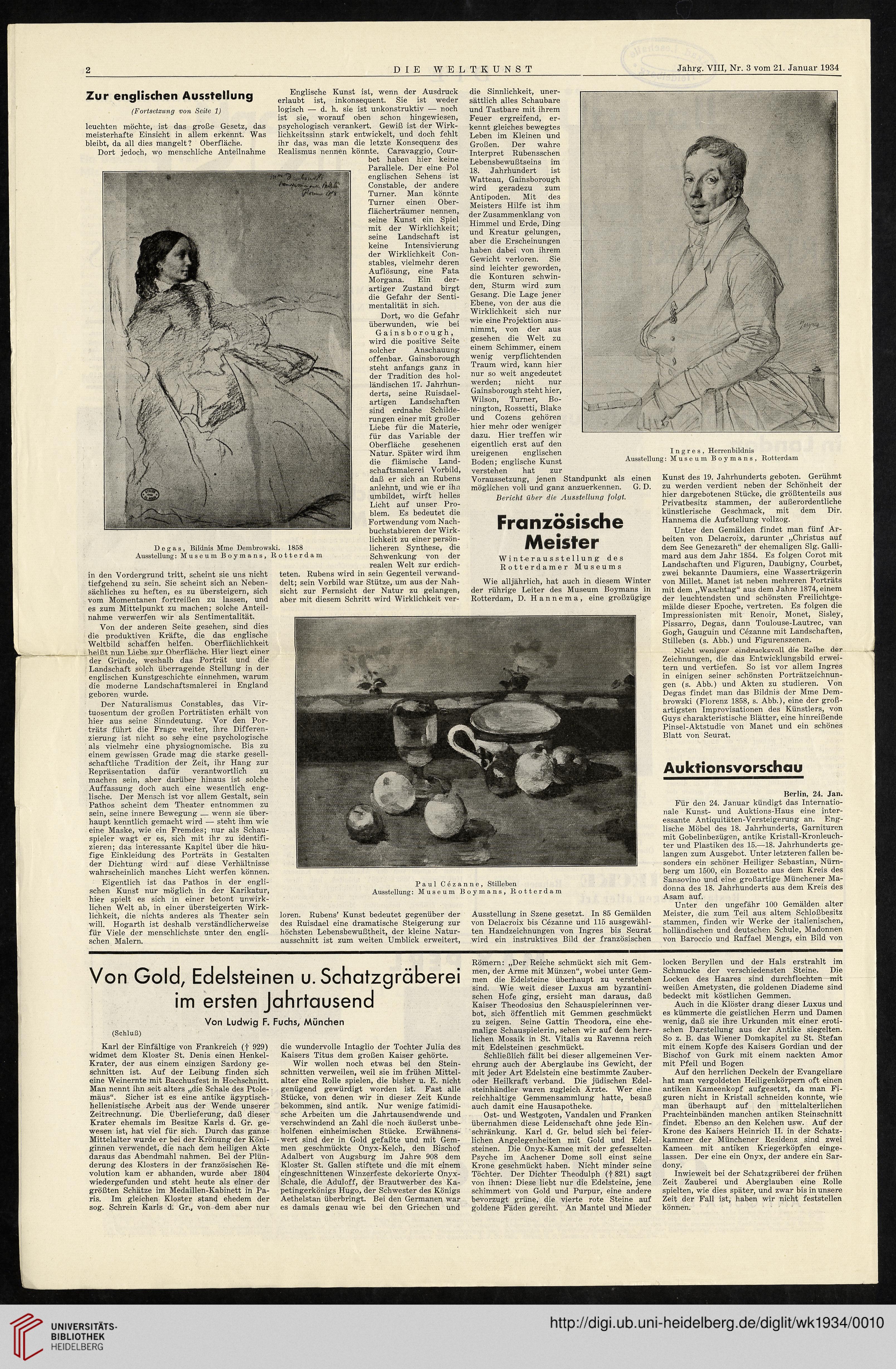

Degas, Bildnis Mme Dembrowski. 1858

Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam

englischen Sehens ist

Constable, der

Turner. Man

Turner einen

flächerträumer

seine Kunst ein Spiel

mit der Wirklichkeit;

seine Landschaft ist

keine Intensivierung

der Wirklichkeit Con-

stables, vielmehr

Auflösung, eine

Morgana. Ein

artiger Zustand

die Gefahr der

mentalität in sich.

Dort, wo die Gefahr

überwunden, wie bei

Gainsborough,

wird die positive Seite

solcher Anschauung

offenbar. Gainsborough

steht anfangs ganz in

der Tradition des hol-

ländischen 17. Jahrhun-

derts, seine Ruisdael-

artigen Landschaften

sind erdnahe Schilde-

rungen einer mit großer

Liebe für die Materie,

für das Variable der

Oberfläche gesehenen

Natur. Später wird ihm

die flämische Land-

schaftsmalerei Vorbild,

daß er sich an Rubens

anlehnt, und wie er ihn

umbildet, wirft helles

Licht auf unser Pro-

blem. Es bedeutet die

Fortwendung vom Nach-

buchstabieren der Wirk-

lichkeit zu einer persön-

licheren Synthese, die

Schwenkung von der

realen Welt zur erdich-

teten. Rubens wird in sein Gegenteil verwand-

delt; sein Vorbild war Stütze, um aus der Nah-

sicht zur Fernsicht der Natur zu gelangen,

aber mit diesem Schritt wird Wirklichkeit ver-

Paul Cezanne, Stilleben

Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam

Eigentlich ist das Pathos in der engli-

schen Kunst nur möglich in der Karikatur,

hier spielt es sich in einer betont unwirk-

lichen Welt ab, in einer übersteigerten Wirk-

lichkeit, die nichts anderes als Theater sein

will. Hogarth ist deshalb verständlicherweise

für Viele der menschlichste unter den engli-

schen Malern.

loren. Rubens’ Kunst bedeutet gegenüber der

des Ruisdael eine dramatische Steigerung zur

höchsten Lebensbewußtheit, der kleine Natur-

ausschnitt ist zum weiten Umblick erweitert,

Ausstellung in Szene gesetzt. In 85 Gemälden

von Delacroix bis Cezanne und 115 ausgewähl-

ten Handzeichnungen von Ingres bis Seurat

wird ein instruktives Bild der französischen

Dir.

Ar-

auf

einen

G. D.

Wie alljährlich, hat auch in diesem Winter

der rührige Leiter des Museum Boymans in

Rotterdam, D. Hannema, eine großzügige

Ingres, Horrenbildnis

Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam

die Sinnlichkeit, uner¬

sättlich alles Schaubare

und Tastbare mit ihrem

Feuer ergreifend, er-

kennt gleiches bewegtes

Leben im Kleinen und

Großen. Der wahre

Interpret Rubensschen

Lebensbewußtseins im

18. Jahrhundert ist

Watteau, Gainsborough

wird geradezu zum

Antipoden. Mit des

Meisters Hilfe ist ihm

der Zusammenklang von

Himmel und Erde, Ding

und Kreatur gelungen,

aber die Erscheinungen

haben dabei von ihrem

Gewicht verloren. Sie

sind leichter geworden,

die Konturen schwin¬

den, Sturm wird zum

Gesang. Die Lage jener

Ebene, von der aus die

Wirklichkeit sich nur

wie eine Projektion aus-

nimmt, von der aus

gesehen die Welt zu

einem Schimmer, einem

wenig verpflichtenden

Traum wird, kann hier

nur so weit angedeutet

werden; nicht nur

Gainsborough steht hier,

Wilson, Turner, Bo-

nington, Rossetti, Blake

und Cozens gehören

hier mehr oder weniger

dazu. Hier treffen wir

eigentlich erst auf den

ureigenen englischen

Boden; englische Kunst J

verstehen hat zur

Voraussetzung, jenen Standpunkt als

möglichen voll und ganz anzuerkennen.

Bericht über die Ausstellung folgt.

Kunst des 19. Jahrhunderts geboten. Gerühmt

zu werden verdient neben der Schönheit der

hier dargebotenen Stücke, die größtenteils aus

Privatbesitz stammen, der außerordentliche

künstlerische Geschmack, mit dem

Hannema die Aufstellung vollzog.

Unter den Gemälden findet man fünf

beiten von Delacroix, darunter „Christus

dem See Genezareth“ der ehemaligen Slg. Galli-

mard aus dem Jahr 1854. Es folgen Corot mit

Landschaften und Figuren, Daubigny, Courbet,

zwei bekannte Daumiers, eine Wasserträgerin

von Millet. Manet ist neben mehreren Porträts

mit dem „Waschtag“ aus dem Jahre 1874, einem

der leuchtendsten und schönsten Freilichtge-

mälde dieser Epoche, vertreten. Es folgen die

Impressionisten mit Renoir, Monet, Sisley,

Pissarro, Degas, dann Toulouse-Lautrec, van

Gogh, Gauguin und Cezanne mit Landschaften,

Stilleben (s. Abb.) und Figurenszenen.

Nicht weniger eindrucksvoll die Reihe der

Zeichnungen, die das Entwicklungsbild erwei-

tern und vertiefen. So ist vor allem Ingres

in einigen seiner schönsten Porträtzeichnun-

gen (s. Abb.) und Akten zu studieren. Von

Degas findet man das Bildnis der Mme Dem-

browski (Florenz 1858, s. Abb.), eine der groß-

artigsten Improvisationen des Künstlers, von

Guys charakteristische Blätter, eine hinreißende

Pinsel-Aktstudie von Manet und ein schönes

Blatt von Seurat.

Französische

Meister

Win t.e raus stellun g des

Rotterdamer Museums

Auktionsvorschau

Berlin, 24. Jan.

Für den 24. Januar kündigt das Internatio-

nale Kunst- und Auktions-Haus eine inter-

essante Antiquitäten-Versteigerung an. Eng-

lische Möbel des 18. Jahrhunderts, Garnituren

mit Gobelinbezügen, antike Kristall-Kronleuch-

ter und Plastiken des 15.—18. Jahrhunderts ge-

langen zum Ausgebot. Unter letzteren fallen be-

sonders ein schöner Heiliger Sebastian, Nürn-

berg um 1500, ein Bozzetto aus dem Kreis des

Sansovino und eine großartige Münchener Ma-

donna des 18. Jahrhunderts aus dem Kreis des

Asam auf.

Unter den ungefähr 100' Gemälden alter

Meister, die zum Teil aus altem Schloßbesitz

stammen, finden wir Werke der italienischen,

holländischen und deutschen Schule, Madonnen

von Baroccio und Raffael Mengs, ein Bild von

Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei

im ersten Jahrtausend

Von Ludwig F. Fuchs, München

(Schluß)

Karl der Einfältige von Frankreich (f 929)

widmet dem Kloster St. Denis einen Henkel-

Krater, der aus einem einzigen Sardony ge-

schnitten ist. Auf der Leibung finden sich

eine Weinernte mit Bacchusfest in Hochschnitt.

Man nennt ihn seit alters „die Schale des Ptole-

mäus“. Sicher ist es eine antike ägyptisch-

hellenistische .Arbeit aus der Wende unserer

Zeitrechnung. Die Überlieferung, daß dieser

Krater ehemals im Besitze Karls d. Gr. ge-

wesen ist, hat viel für sich. Durch das ganze

Mittelalter wurde er bei der Krönung der Köni-

ginnen verwendet, die nach dem heiligen Akte

daraus das Abendmahl nahmen. Bei der Plün-

derung des Klosters in der französischen Re-

volution kam er abhanden, wurde aber 1804

wiedergefunden und steht heute als einer der

größten Schätze im Medaillen-Kabinett in Pa-

ris. Im gleichen Kloster stand ehedem der

sog. Schrein Karls d. Gr., von dem aber nur

die wundervolle Intaglio der Tochter Julia des

Kaisers Titus dem großen Kaiser gehörte.

Wir wollen noch etwas bei den Stein-

schnitten verweilen, weil sie im frühen Mittel-

alter eine Rolle spielen, die bisher u. E. nicht

genügend gewürdigt worden ist. Fast alle

Stücke, von denen wir in dieser Zeit Kunde

bekommen, sind antik. Nur wenige fatimidi-

sche Arbeiten um die Jahrtausendwende und

verschwindend an Zahl die noch äußerst unbe-

holfenen einheimischen Stücke. Erwähnens-

wert sind der in Gold gefaßte und mit Gem-

men geschmückte Onyx-Kelch, den Bischof

Adalbert von Augsburg im Jahre 908 dem

Kloster St. Gallen stiftete und die mit einem

eingeschnittenen Winzerfeste dekorierte Onyx-

Schale, die Aduloff, der Brautwerber des Ka-

petingerkönigs Hugo, der Schwester des Königs

Aethelstan überbringt. Bei den Germanen war

es damals genau wie bei den Griechen und

Römern: „Der Reiche schmückt sich mit Gem-

men, der Arme mit Münzen“, wobei unter Gem-

men die Edelsteine überhaupt zu verstehen

sind. Wie weit dieser Luxus am byzantini-

schen Hofe ging, ersieht man daraus, daß

Kaiser Theodosius den Schauspielerinnen ver-

bot, sich öffentlich mit Gemmen geschmückt

zu zeigen. Seine Gattin Theodora, eine ehe-

malige Schauspielerin, sehen wir auf dem herr-

lichen Mosaik in St. Vitalis zu Ravenna reich

mit Edelsteinen geschmückt.

Schließlich fällt bei dieser allgemeinen Ver-

ehrung auch der Aberglaube ins Gewicht, der

mit jeder Art Edelstein eine bestimmte Zauber-

oder Heilkraft verband. Die jüdischen Edel-

steinhändler waren zugleich Ärzte. Wer eine

reichhaltige Gemmensammlung hatte, besaß

auch damit eine Hausapotheke.

Ost- und Westgoten, Vandalen und Franken

übernahmen diese Leidenschaft ohne jede Ein-

schränkung. Karl d. Gr. belud sich bei feier-

lichen Angelegenheiten mit Gold und Edel-

steinen. Die Onyx-Kamee mit der gefesselten

Psyche im Aachener Dome soll einst seine

Krone geschmückt haben. Nicht minder seine

Töchter. Der Dichter Theodulph (f 821) sagt

von ihnen: Diese liebt nur die Edelsteine, jene

schimmert von Gold und Purpur, eine andere

bevorzugt grüne, die vierte rote Steine auf

goldene Fäden gereiht. An Mantel und Mieder

locken Beryllen und der Hals erstrahlt im

Schmucke der verschiedensten Steine. Die

Locken des Haares sind durchflochten mit

weißen Ametysten, die goldenen Diademe sind

bedeckt mit köstlichen Gemmen.

Auch in die Klöster drang dieser Luxus und

es kümmerte die geistlichen Herrn und Damen

wenig, daß sie ihre Urkunden mit einer eroti-

schen Darstellung aus der Antike siegelten.

So z. B. das Wiener Domkapitel zu St. Stefan

mit einem Kopfe des Kaisers Gordian und der

Bischof von Gurk mit einem nackten Amor

mit Pfeil und Bogen

Auf den herrlichen Deckeln der Evangeliare

hat man vergoldeten Heiligenkörpern oft einen

antiken Kameenkopf aufgesetzt, da man Fi-

guren nicht in Kristall schneiden konnte, wie

man überhaupt auf den mittelalterlichen

Prachteinbänden manchen antiken Steinschnitt

findet. Ebenso an den Kelchen usw. Auf der

Krone des Kaisers Heinrich II. in der Schatz-

kammer der Münchener Residenz sind zwei

Kameen mit antiken Kriegerköpfen einge-

lassen. Der eine ein Onyx, der andere ein Sar-

dony.

Inwieweit bei der Schatzgräberei der frühen

Zeit Zauberei und Aberglauben eine Rolle

spielten, wie dies später, und zwar bis in unsere

Zeit der Fall ist, haben wir nicht feststellen

können.

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 3 vom 21. Januar 1934

Zur englischen Ausstellung

(Fortsetzung von Seite 1)

leuchten möchte, ist das große Gesetz, das

meisterhafte Einsicht in allem erkennt. Was

bleibt, da all dies mangelt? Oberfläche.

Dort jedoch, wo menschliche Anteilnahme

Englische Kunst ist, wenn der Ausdruck

erlaubt ist, inkonsequent. Sie ist weder

logisch — d. h. sie ist unkonstruktiv — noch

ist sie, worauf oben schon hingewiesen,

psychologisch verankert. Gewiß ist der Wirk-

lichkeitssinn stark entwickelt, und doch fehlt

ihr das, was man die letzte Konsequenz des

Realismus nennen könnte. Caravaggio, Cour-

bet haben hier keine

Parallele. Der eine Pol

deren

Fata

der-

birgt

Senti-

andere

könnte

Ober-

nennen,

in den Vordergrund tritt, scheint sie uns nicht

tiefgehend zu sein. Sie scheint sich an Neben-

sächliches zu heften, es zu übersteigern, sich

vom Momentanen fortreißen zu lassen, und

es zum Mittelpunkt zu machen; solche Anteil-

nahme verwerfen wir als Sentimentalität.

Von der anderen Seite gesehen, sind dies

die produktiven Kräfte, die das englische

Weltbild schaffen helfen. Oberflächlichkeit

heißt nun Liebe zpr Oberfläche. Hier liegt einer

der Gründe, weshalb das Porträt und die

Landschaft solch überragende Stellung in der

englischen Kunstgeschichte einnehmen, warum

die moderne Landschaftsmalerei in England

geboren wurde.

Der Naturalismus Constables, das Vir-

tuosentum der großen Porträtisten erhält von

hier aus seine Sinndeutung. Vor den Por-

träts führt die Frage weiter, ihre Differen-

zierung ist nicht so sehr eine psychologische

als vielmehr eine physiognomische. Bis zu

einem gewissen Grade mag die starke gesell-

schaftliche Tradition der Zeit, ihr Hang zur

Repräsentation dafür verantwortlich zu

machen sein, aber darüber hinaus ist solche

Auffassung doch auch eine wesentlich eng-

lische. Der Mensch ist vor allem Gestalt, sein

Pathos scheint dem Theater entnommen zu

sein, seine innere Bewegung — wenn sie über-

haupt kenntlich gemacht wird — steht ihm wie

eine Maske, wie ein Fremdes; nur als Schau-

spieler wagt er es, sich mit ihr zu identifi-

zieren; das interessante Kapitel über die häu-

fige Einkleidung des Porträts in Gestalten

der Dichtung wird auf diese Verhältnisse

wahrscheinlich manches Licht werfen können.

Degas, Bildnis Mme Dembrowski. 1858

Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam

englischen Sehens ist

Constable, der

Turner. Man

Turner einen

flächerträumer

seine Kunst ein Spiel

mit der Wirklichkeit;

seine Landschaft ist

keine Intensivierung

der Wirklichkeit Con-

stables, vielmehr

Auflösung, eine

Morgana. Ein

artiger Zustand

die Gefahr der

mentalität in sich.

Dort, wo die Gefahr

überwunden, wie bei

Gainsborough,

wird die positive Seite

solcher Anschauung

offenbar. Gainsborough

steht anfangs ganz in

der Tradition des hol-

ländischen 17. Jahrhun-

derts, seine Ruisdael-

artigen Landschaften

sind erdnahe Schilde-

rungen einer mit großer

Liebe für die Materie,

für das Variable der

Oberfläche gesehenen

Natur. Später wird ihm

die flämische Land-

schaftsmalerei Vorbild,

daß er sich an Rubens

anlehnt, und wie er ihn

umbildet, wirft helles

Licht auf unser Pro-

blem. Es bedeutet die

Fortwendung vom Nach-

buchstabieren der Wirk-

lichkeit zu einer persön-

licheren Synthese, die

Schwenkung von der

realen Welt zur erdich-

teten. Rubens wird in sein Gegenteil verwand-

delt; sein Vorbild war Stütze, um aus der Nah-

sicht zur Fernsicht der Natur zu gelangen,

aber mit diesem Schritt wird Wirklichkeit ver-

Paul Cezanne, Stilleben

Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam

Eigentlich ist das Pathos in der engli-

schen Kunst nur möglich in der Karikatur,

hier spielt es sich in einer betont unwirk-

lichen Welt ab, in einer übersteigerten Wirk-

lichkeit, die nichts anderes als Theater sein

will. Hogarth ist deshalb verständlicherweise

für Viele der menschlichste unter den engli-

schen Malern.

loren. Rubens’ Kunst bedeutet gegenüber der

des Ruisdael eine dramatische Steigerung zur

höchsten Lebensbewußtheit, der kleine Natur-

ausschnitt ist zum weiten Umblick erweitert,

Ausstellung in Szene gesetzt. In 85 Gemälden

von Delacroix bis Cezanne und 115 ausgewähl-

ten Handzeichnungen von Ingres bis Seurat

wird ein instruktives Bild der französischen

Dir.

Ar-

auf

einen

G. D.

Wie alljährlich, hat auch in diesem Winter

der rührige Leiter des Museum Boymans in

Rotterdam, D. Hannema, eine großzügige

Ingres, Horrenbildnis

Ausstellung: Museum Boymans, Rotterdam

die Sinnlichkeit, uner¬

sättlich alles Schaubare

und Tastbare mit ihrem

Feuer ergreifend, er-

kennt gleiches bewegtes

Leben im Kleinen und

Großen. Der wahre

Interpret Rubensschen

Lebensbewußtseins im

18. Jahrhundert ist

Watteau, Gainsborough

wird geradezu zum

Antipoden. Mit des

Meisters Hilfe ist ihm

der Zusammenklang von

Himmel und Erde, Ding

und Kreatur gelungen,

aber die Erscheinungen

haben dabei von ihrem

Gewicht verloren. Sie

sind leichter geworden,

die Konturen schwin¬

den, Sturm wird zum

Gesang. Die Lage jener

Ebene, von der aus die

Wirklichkeit sich nur

wie eine Projektion aus-

nimmt, von der aus

gesehen die Welt zu

einem Schimmer, einem

wenig verpflichtenden

Traum wird, kann hier

nur so weit angedeutet

werden; nicht nur

Gainsborough steht hier,

Wilson, Turner, Bo-

nington, Rossetti, Blake

und Cozens gehören

hier mehr oder weniger

dazu. Hier treffen wir

eigentlich erst auf den

ureigenen englischen

Boden; englische Kunst J

verstehen hat zur

Voraussetzung, jenen Standpunkt als

möglichen voll und ganz anzuerkennen.

Bericht über die Ausstellung folgt.

Kunst des 19. Jahrhunderts geboten. Gerühmt

zu werden verdient neben der Schönheit der

hier dargebotenen Stücke, die größtenteils aus

Privatbesitz stammen, der außerordentliche

künstlerische Geschmack, mit dem

Hannema die Aufstellung vollzog.

Unter den Gemälden findet man fünf

beiten von Delacroix, darunter „Christus

dem See Genezareth“ der ehemaligen Slg. Galli-

mard aus dem Jahr 1854. Es folgen Corot mit

Landschaften und Figuren, Daubigny, Courbet,

zwei bekannte Daumiers, eine Wasserträgerin

von Millet. Manet ist neben mehreren Porträts

mit dem „Waschtag“ aus dem Jahre 1874, einem

der leuchtendsten und schönsten Freilichtge-

mälde dieser Epoche, vertreten. Es folgen die

Impressionisten mit Renoir, Monet, Sisley,

Pissarro, Degas, dann Toulouse-Lautrec, van

Gogh, Gauguin und Cezanne mit Landschaften,

Stilleben (s. Abb.) und Figurenszenen.

Nicht weniger eindrucksvoll die Reihe der

Zeichnungen, die das Entwicklungsbild erwei-

tern und vertiefen. So ist vor allem Ingres

in einigen seiner schönsten Porträtzeichnun-

gen (s. Abb.) und Akten zu studieren. Von

Degas findet man das Bildnis der Mme Dem-

browski (Florenz 1858, s. Abb.), eine der groß-

artigsten Improvisationen des Künstlers, von

Guys charakteristische Blätter, eine hinreißende

Pinsel-Aktstudie von Manet und ein schönes

Blatt von Seurat.

Französische

Meister

Win t.e raus stellun g des

Rotterdamer Museums

Auktionsvorschau

Berlin, 24. Jan.

Für den 24. Januar kündigt das Internatio-

nale Kunst- und Auktions-Haus eine inter-

essante Antiquitäten-Versteigerung an. Eng-

lische Möbel des 18. Jahrhunderts, Garnituren

mit Gobelinbezügen, antike Kristall-Kronleuch-

ter und Plastiken des 15.—18. Jahrhunderts ge-

langen zum Ausgebot. Unter letzteren fallen be-

sonders ein schöner Heiliger Sebastian, Nürn-

berg um 1500, ein Bozzetto aus dem Kreis des

Sansovino und eine großartige Münchener Ma-

donna des 18. Jahrhunderts aus dem Kreis des

Asam auf.

Unter den ungefähr 100' Gemälden alter

Meister, die zum Teil aus altem Schloßbesitz

stammen, finden wir Werke der italienischen,

holländischen und deutschen Schule, Madonnen

von Baroccio und Raffael Mengs, ein Bild von

Von Gold, Edelsteinen u. Schatzgräberei

im ersten Jahrtausend

Von Ludwig F. Fuchs, München

(Schluß)

Karl der Einfältige von Frankreich (f 929)

widmet dem Kloster St. Denis einen Henkel-

Krater, der aus einem einzigen Sardony ge-

schnitten ist. Auf der Leibung finden sich

eine Weinernte mit Bacchusfest in Hochschnitt.

Man nennt ihn seit alters „die Schale des Ptole-

mäus“. Sicher ist es eine antike ägyptisch-

hellenistische .Arbeit aus der Wende unserer

Zeitrechnung. Die Überlieferung, daß dieser

Krater ehemals im Besitze Karls d. Gr. ge-

wesen ist, hat viel für sich. Durch das ganze

Mittelalter wurde er bei der Krönung der Köni-

ginnen verwendet, die nach dem heiligen Akte

daraus das Abendmahl nahmen. Bei der Plün-

derung des Klosters in der französischen Re-

volution kam er abhanden, wurde aber 1804

wiedergefunden und steht heute als einer der

größten Schätze im Medaillen-Kabinett in Pa-

ris. Im gleichen Kloster stand ehedem der

sog. Schrein Karls d. Gr., von dem aber nur

die wundervolle Intaglio der Tochter Julia des

Kaisers Titus dem großen Kaiser gehörte.

Wir wollen noch etwas bei den Stein-

schnitten verweilen, weil sie im frühen Mittel-

alter eine Rolle spielen, die bisher u. E. nicht

genügend gewürdigt worden ist. Fast alle

Stücke, von denen wir in dieser Zeit Kunde

bekommen, sind antik. Nur wenige fatimidi-

sche Arbeiten um die Jahrtausendwende und

verschwindend an Zahl die noch äußerst unbe-

holfenen einheimischen Stücke. Erwähnens-

wert sind der in Gold gefaßte und mit Gem-

men geschmückte Onyx-Kelch, den Bischof

Adalbert von Augsburg im Jahre 908 dem

Kloster St. Gallen stiftete und die mit einem

eingeschnittenen Winzerfeste dekorierte Onyx-

Schale, die Aduloff, der Brautwerber des Ka-

petingerkönigs Hugo, der Schwester des Königs

Aethelstan überbringt. Bei den Germanen war

es damals genau wie bei den Griechen und

Römern: „Der Reiche schmückt sich mit Gem-

men, der Arme mit Münzen“, wobei unter Gem-

men die Edelsteine überhaupt zu verstehen

sind. Wie weit dieser Luxus am byzantini-

schen Hofe ging, ersieht man daraus, daß

Kaiser Theodosius den Schauspielerinnen ver-

bot, sich öffentlich mit Gemmen geschmückt

zu zeigen. Seine Gattin Theodora, eine ehe-

malige Schauspielerin, sehen wir auf dem herr-

lichen Mosaik in St. Vitalis zu Ravenna reich

mit Edelsteinen geschmückt.

Schließlich fällt bei dieser allgemeinen Ver-

ehrung auch der Aberglaube ins Gewicht, der

mit jeder Art Edelstein eine bestimmte Zauber-

oder Heilkraft verband. Die jüdischen Edel-

steinhändler waren zugleich Ärzte. Wer eine

reichhaltige Gemmensammlung hatte, besaß

auch damit eine Hausapotheke.

Ost- und Westgoten, Vandalen und Franken

übernahmen diese Leidenschaft ohne jede Ein-

schränkung. Karl d. Gr. belud sich bei feier-

lichen Angelegenheiten mit Gold und Edel-

steinen. Die Onyx-Kamee mit der gefesselten

Psyche im Aachener Dome soll einst seine

Krone geschmückt haben. Nicht minder seine

Töchter. Der Dichter Theodulph (f 821) sagt

von ihnen: Diese liebt nur die Edelsteine, jene

schimmert von Gold und Purpur, eine andere

bevorzugt grüne, die vierte rote Steine auf

goldene Fäden gereiht. An Mantel und Mieder

locken Beryllen und der Hals erstrahlt im

Schmucke der verschiedensten Steine. Die

Locken des Haares sind durchflochten mit

weißen Ametysten, die goldenen Diademe sind

bedeckt mit köstlichen Gemmen.

Auch in die Klöster drang dieser Luxus und

es kümmerte die geistlichen Herrn und Damen

wenig, daß sie ihre Urkunden mit einer eroti-

schen Darstellung aus der Antike siegelten.

So z. B. das Wiener Domkapitel zu St. Stefan

mit einem Kopfe des Kaisers Gordian und der

Bischof von Gurk mit einem nackten Amor

mit Pfeil und Bogen

Auf den herrlichen Deckeln der Evangeliare

hat man vergoldeten Heiligenkörpern oft einen

antiken Kameenkopf aufgesetzt, da man Fi-

guren nicht in Kristall schneiden konnte, wie

man überhaupt auf den mittelalterlichen

Prachteinbänden manchen antiken Steinschnitt

findet. Ebenso an den Kelchen usw. Auf der

Krone des Kaisers Heinrich II. in der Schatz-

kammer der Münchener Residenz sind zwei

Kameen mit antiken Kriegerköpfen einge-

lassen. Der eine ein Onyx, der andere ein Sar-

dony.

Inwieweit bei der Schatzgräberei der frühen

Zeit Zauberei und Aberglauben eine Rolle

spielten, wie dies später, und zwar bis in unsere

Zeit der Fall ist, haben wir nicht feststellen

können.