2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 7 vom 18. Februar 1934

die noch heute in Handzeichnung und Graphik

die größten Sammleraussichten bieten, sogar

im Hinblick darauf, ein einigermaßen vollstän-

diges Bild der betreffenden Epoche, wie es

einem Gemäldesammler kaum vergönnt ist, zu

erhalten. Hier bestehen Einsatzpunkte, die

noch kaum genutzt sind, von denen aber eine

Regeneration des Sammelwesens auf breiterer,

unspezialisierter und wirklich volkstümlicher

Basis ausgehen kann. Der schöne Erfolg

der Berliner Kupferstichausstellung und deren

Wirkung auf immer weitere, bisher fern-

stehende Kreise kann sich so auch für das Ge-

biet des Sammelns auswirken. D.

AUSSTELLUNGEN

in Berlin:

Feininger u. Muche

Im alten Hause der Galerie Nierendorf

am Lützow-Ufer ist in einer sehr klangvollen

Zusammenstellung von neueren Gemälden und

Aquarellen wieder einmal die sensible, langsam

gewachsene Kunst Lyonei Feiningers

zu bewundern. Unerhört die Einheitlichkeit

seiner, bei näherem Zusehen von einer überaus

mannigfaltigen, ganz reif gewordenen Instru-

mentierung bestimmten Ausdrucksweise. In

dem Gegenübersetzen von Linien gegen Linien,

Flächen gegen Flächen, Farben gegen Farben

gelangt sie bei aller Entstofflichung und aus-

gesprochen lyrisch-romantischem Weltgefühl

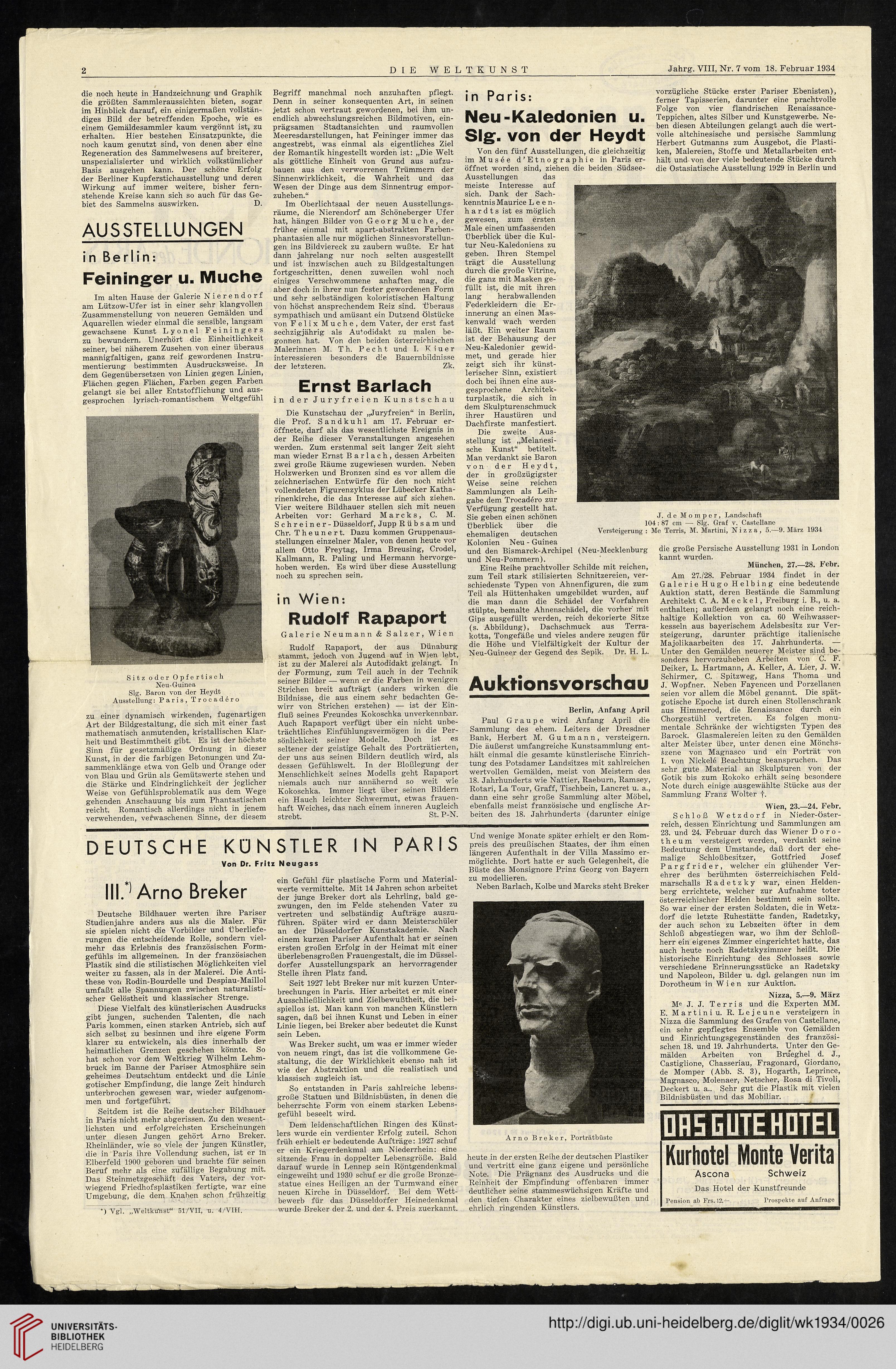

Sitz oder Opfertisch

Neu-Guinea

Slg. Baron von der Heydt

Ausstellung: Paris, Trocadero

zu einer dynamisch wirkenden, fugenartigen

Art der Bildgestaltung, die sich mit einer fast

mathematisch anmutenden, kristallischen Klar-

heit und Bestimmtheit gibt. Es ist der höchste

Sinn für gesetzmäßige Ordnung in dieser

Kunst, in der die farbigen Betonungen und Zu-

sammenklänge etwa von Gelb und Orange oder

von Blau und Grün als Gemütswerte stehen und

die Stärke und Eindringlichkeit der jeglicher

Weise von Gefühlsproblematik aus dem Wege

gehenden Anschauung bis zum Phantastischen

reicht. Romantisch allerdings nicht in jenem

verwehenden, verwaschenen Sinne, der diesem

Begriff manchmal noch anzuhaften pflegt.

Denn in seiner konsequenten Art, in seinen

jetzt schon vertraut gewordenen, bei ihm un-

endlich abwechslungsreichen Bildmotiven, ein-

prägsamen Stadtansichten und raumvollen

Meeresdarstellungen, hat Feininger immer das

angestrebt, was einmal als eigentliches Ziel

der Romantik hingestellt worden ist: „Die Welt

als göttliche Einheit von Grund aus aufzu-

bauen aus den verworrenen Trümmern der

Sinnenwirklichkeit, die Wahrheit und das

Wesen der Dinge aus dem Sinnentrug empor-

zuheben.“

Im Oberlichtsaal der neuen Ausstellungs-

räume, die Nierendorf am Schöneberger Ufer

hat, hängen Bilder von Georg Muche, der

früher einmal mit apart-abstrakten Farben-

phantasien alle nur möglichen Sinnesvorstellun-

gen ins Bildviereck zu zaubern wußte. Er hat

dann jahrelang nur noch selten ausgestellt

und ist inzwischen auch zu Bildgestaltungen

fortgeschritten, denen zuweilen wohl noch

einiges Verschwommene anhaften mag, die

aber doch in ihrer nun fester gewordenen Form

und sehr selbständigen koloristischen Haltung

von höchst ansprechendem Reiz sind. Überaus

sympathisch und amüsant ein Dutzend Öistücke

von Felix Muche, dem Vater, der erst fast

sechzigjährig als Autodidakt zu malen be-

gonnen hat. Von den beiden österreichischen

Malerinnen M. Th. P e c h t und I. K i u e r

interessieren besonders die Bauernbildnisse

der letzteren. Zk.

Ernst Barlach

in der Juryfreien Kunstschau

Die Kunstschau der „Juryfreien“ in Berlin,

die Prof. Sandkuhl am 17. Februar er-

öffnete, darf als das wesentlichste Ereignis in

der Reihe dieser Veranstaltungen angesehen

werden. Zum erstenmal seit langer Zeit sieht

man wieder Ernst Barlach, dessen Arbeiten

zwei große Räume zugewiesen wurden. Neben

Holzwerken und Bronzen sind es vor allem die

zeichnerischen Entwürfe für den noch nicht

vollendeten Figurenzyklus der Lübecker Katha-

rinenkirche, die das Interesse auf sich ziehen.

Vier weitere Bildhauer stellen sich mit neuen

Arbeiten vor: Gerhard Mareks, C. M.

Schreiner - Düsseldorf, Jupp R ü b s a m und

Chr. Theunert. Dazu kommen Gruppenaus-

stellungen einzelner Maler, von denen heute vor

allem Otto Freytag, Irma Breusing, Crodel,

Kalimann, R. Paling und Hermann hervorge-

hoben werden. Es wird über diese Ausstellung

noch zu sprechen sein.

in Wien:

Rudolf Rapaport

Galerie Neumann & Salzer, Wien

Rudolf Rapaport, der aus Dünaburg

stammt, jedoch von Jugend auf in Wien lebt,

ist zu der Malerei als Autodidakt gelangt. In

der Formung, zum Teil auch in der Technik

seiner Bilder — wenn er die Farben in wenigen

Strichen breit aufträgt (anders wirken die

Bildnisse, die aus einem sehr bedachten Ge-

wirr von Strichen erstehen) — ist der Ein-

fluß seines Freundes Kokoschka unverkennbar.

Auch Rapaport verfügt über ein nicht unbe-

trächtliches Einfühlungsvermögen in die Per-

sönlichkeit seiner Modelle. Doch ist es

seltener der geistige Gehalt des Porträtierten,

der uns aus seinen Bildern deutlich wird, als

dessen Gefühlswelt. In der Bloßlegung der

Menschlichkeit seines Modells geht Rapaport

niemals auch nur annähernd so weit wie

Kokoschka. Immer liegt über seinen Bildern

ein Hauch leichter Schwermut, etwas frauen-

haft Weiches, das nach einem inneren Augleich

strebt. St. P-N.

DEUTSCHE KÜNSTLER IN PARIS

Von Dr. Fritz Neugass

III.’1 Arno Breker

Deutsche Bildhauer werten ihre Pariser

Studienjahre anders aus als die Maler. Für

sie spielen nicht die Vorbilder und Überliefe-

rungen die entscheidende Rolle, sondern viel-

mehr das Erlebnis des französischen Form-

gefühls im allgemeinen. In der französischen

Plastik sind die stilistischen Möglichkeiten viel

weiter zu fassen, als in der Malerei. Die Anti-

these von Rodin-Bourdelle und Despiau-Maillol

umfaßt alle Spannungen zwischen naturalisti-

scher Gelöstheit und klassischer Strenge.

Diese Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks

gibt jungen, suchenden Talenten, die nach

Paris kommen, einen starken Antrieb, sich auf

sich selbst zu besinnen und ihre eigene Form

klarer zu entwickeln, als dies innerhalb der

heimatlichen Grenzen geschehen könnte. So

hat schon vor dem Weltkrieg Wilhelm Lehm-

bruck im Banne der Pariser Atmosphäre sein

geheimes Deutschtum entdeckt und die Linie

gotischer Empfindung, die lange Zeit hindurch

unterbrochen gewesen war, wieder aufgenom-

men und fortgeführt.

Seitdem ist die Reihe deutscher Bildhauer

in Paris nicht mehr abgerissen. Zu den wesent-

lichsten und erfolgreichsten Erscheinungen

unter diesen Jungen gehört Arno Breker.

Rheinländer, wie so viele der jungen Künstler,

die in Paris ihre Vollendung suchen, ist er In

Elberfeld 1900 geboren und brachte für seinen

Beruf mehr als eine zufällige Begabung mit.

Das Steinmetzgeschäft des Vaters, der vor-

wiegend Friedhofsplastiken fertigte, war eine

Umgebung, die dem Knaben schon frühzeitig

*) Vgl. „Weltktfirst“ 51/VII, u. 4/VIII.

ein Gefühl für plastische Form und Material-

werte vermittelte. Mit 14 Jahren schon arbeitet

der junge Breker dort als Lehrling, bald ge-

zwungen, den im Felde stehenden Vater zu

vertreten und selbständig Aufträge auszu-

führen. Später wird er dann Meisterschüler

an der Düsseldorfer Kunstakademie. Nach

einem kurzen Pariser Aufenthalt hat er seinen

ersten großen Erfolg in der Heimat mit einer

überlebensgroßen Frauengestalt, die im Düssel-

dorfer Ausstellungspark an hervorragender

Stelle ihren Platz fand.

Seit 1927 lebt Breker nur mit kurzen Unter-

brechungen in Paris. Hier arbeitet er mit einer

Ausschließlichkeit und Zielbewußtheit, die bei-

spiellos ist. Man kann von manchen Künstlern

sagen, daß bei ihnen Kunst und Leben in einer

Linie liegen, bei Breker aber bedeutet die Kunst

sein Leben.

Was Breker sucht, um was er immer wieder

von neuem ringt, das ist die vollkommene Ge-

staltung, die der Wirklichkeit ebenso nah ist

wie der Abstraktion und die realistisch und

klassisch zugleich ist.

So entstanden in Paris zahlreiche lebens-

große Statuen und Bildnisbüsten, in denen die

beherrschte Form von einem starken Lebens-

gefühl beseelt wird.

Dem leidenschaftlichen Ringen des Künst-

lers wurde ein verdienter Erfolg zuteil. Schon

früh erhielt er bedeutende Aufträge: 1927 schuf

er ein Kriegerdenkmal am Niederrhein: eine

sitzende Frau in doppelter Lebensgröße. Bald

darauf wurde in Lennep sein Röntgendenkmal

eingeweiht und 1930 schuf er die große Bronze-

statue eines Heiligen an der Turmwand einer

neuen Kirche in Düsseldorf. Bei dem Wett-

bewerb für das Düsseldorfer Heinedenkmal

wurde Breker der .2. und der 4. Preis zuerkannt.

in Paris:

Neu-Kaledonien u.

Slg. von der Heydt

Von den fünf Ausstellungen, die gleichzeitig

imMusee d’Etnographie in Paris er-

öffnet worden sind, ziehen die beiden Südsee-

Ausstellungen das

meiste Interesse auf

sich. Dank der Sach¬

kenntnis Maurice Leen-

h a r d t s ist es möglich

gewesen, zum ersten

Male einen umfassenden

Überblick über die Kul¬

tur Neu-Kaledoniens zu

geben. Ihren Stempel

trägt die Ausstellung

durch die große Vitrine,

die ganz mit Masken ge¬

füllt ist, die mit ihren

lang herabwallenden

Federkleidern die Er¬

innerung an einen Mas¬

kenwald wach werden

läßt. Ein weiter Raum

ist der Behausung der

Neu-Kaledonier gewid¬

met, und gerade hier

zeigt sich ihr künst¬

lerischer Sinn, existiert

doch bei ihnen eine aus¬

gesprochene Architek¬

turplastik, die sich in

dem Skulpturenschmuck

ihrer Haustüren und

Dachfirste manfestiert.

Die zweite Aus¬

stellung ist „Melanesi¬

sche Kunst“ betitelt.

Man verdankt sie Baron

von der Heydt,

der in großzügigster

Weise seine reichen

Sammlungen als Leih¬

gabe dem Trocadero zur

Verfügung gestellt hat.

Sie geben einen schönen

Überblick über die

ehemaligen deutschen

Kolonien Neu - Guinea

und den Bismarck-Archipel (Neu-Mecklenburg

und Neu-Pommern).

Eine Reihe prachtvoller Schilde mit reichen,

zum Teil stark stilisierten Schnitzereien, ver-

schiedenste Typen von Ahnenfiguren, die zum

Teil als Hüttenhaken umgebildet wurden, auf

die man dann die Schädel der Vorfahren

stülpte, bemalte Ahnenschädel, die vorher mit

Gips ausgefüllt werden, reich dekorierte Sitze

(s. Abbildung), Dachschmuck aus Terra-

kotta, Tongefäße und vieles andere zeugen für

die Höhe und Vielfältigkeit der Kultur der

Neu-Guineer der Gegend des Sepik. Dr. H. L.

Auktionsvorschau

Berlin, Anfang April

Paul Graupe wird Anfang April die

Sammlung des ehern. Leiters der Dresdner

Bank, Herbert M. Gutmann, versteigern.

Die äußerst umfangreiche Kunstsammlung ent-

hält einmal die gesamte künstlerische Einrich-

tung des Potsdamer Landsitzes mit zahlreichen

wertvollen Gemälden, meist von Meistem des

18. Jahrhunderts wie Nattier, Raeburn, Ramsey,

Rotari, La Tour, Graff, Tischbein, Lancret u. a.,

dann eine sehr große Sammlung alter Möbel,

ebenfalls meist französische und englische Ar-

beiten des 18. Jahrhunderts (darunter einige

Und wenige Monate später erhielt er den Rom-

preis des preußischen Staates, der ihm einen

längeren Aufenthalt in der Villa Massimo er-

möglichte. Dort hatte er auch Gelegenheit, die

Büste des Monsignore Prinz Georg von Bayern

zu modellieren.

Neben Barlach, Kolbe und Mareks steht Breker

heute in der ersten Reihe der deutschen Plastiker

und vertritt eine ganz eigene und persönliche

Note. Die Prägnanz des Ausdrucks und die

Reinheit der Empfindung offenbaren immer

deutlicher seine stammeswüchsigen Kräfte und

den tiefen Charakter eines zielbewußten und

ehrlich ringenden Künstlers.

vorzügliche Stücke erster Pariser Ebenisten),

ferner Tapisserien, darunter eine prachtvolle

Folge von vier flandrischen Renaissance-

Teppichen, altes Silber und Kunstgewerbe. Ne-

ben diesen Abteilungen gelangt auch die wert-

volle altchinesische und persische Sammlung

Herbert Gutmanns zum Ausgebot, die Plasti-

ken, Malereien, Stoffe und Metallarbeiten ent-

hält und von der viele bedeutende Stücke durch

die Ostasiatische Ausstellung 1929 in Berlin und

die große Persische Ausstellung 1931 in London

kannt wurden.

München, 27.—28. Febr.

Am 27./28. Februar 1934 findet in der

Galerie Hugo Helbing eine bedeutende

Auktion statt, deren Bestände die Sammlung

Architekt C. A. Meckel, Freiburg i. B., u. a.

enthalten; außerdem gelangt noch eine reich-

haltige Kollektion von ca. 60 Weihwasser-

kesseln aus bayerischem Adelsbesitz zur Ver-

steigerung, darunter prächtige italienische

Majolikaarbeiten des 17. Jahrhunderts. —

Unter den Gemälden neuerer Meister sind be-

sonders hervorzuheben Arbeiten von C. F.

Deiker, L. Hartmann, A. Keller, A. Lier, J. W.

Schirmer, C. Spitzweg, Hans Thoma und

J. Wopfner. Neben Fayencen und Porzellanen

seien vor allem die Möbel genannt. Die spät-

gotische Epoche ist durch einen Stollenschrank

aus Himmerod, die Renaissance durch ein

Chorgestühl vertreten. Es folgen monu-

mentale Schränke der wichtigsten Typen des

Barock. Glasmalereien leiten zu den Gemälden

alter Meister über, unter denen eine Mönchs-

szene von Magnasco und ein Porträt von

I. von Nickele Beachtung beanspruchen. Das

sehr gute Material an Skulpturen von der

Gotik bis zum Rokoko erhält seine besondere

Note durch einige ausgewählte Stücke aus der

Sammlung Franz Wolter f.

Wien, 23.-24. Febr.

Schloß Wetzdorf in Nieder-Öster-

reich, dessen Einrichtung und Sammlungen am

23. und 24. Februar durch das Wiener Doro-

theum versteigert werden, verdankt seine

Bedeutung dem Umstande, daß dort der ehe-

malige Schloßbesitzer, Gottfried Josef

Pargfrider, welcher ein glühender Ver-

ehrer des berühmten österreichischen Feld-

marschalls Radetzky war, einen Helden-

berg errichtete, welcher zur Aufnahme toter

österreichischer Helden bestimmt sein sollte.

So war einer der ersten Soldaten, die in Wetz-

dorf die letzte Ruhestätte fanden, Radetzky,

der auch schon zu Lebzeiten öfter in dem

Schloß abgestiegen war, wo ihm der Schloß-

herr ein eigenes Zimmer eingerichtet hatte, das

auch heute noch Radetzkyzimmer heißt. Die

historische Einrichtung des Schlosses sowie

verschiedene Erinnerungsstücke an Radetzky

und Napoleon, Bilder u. dgl. gelangen nun im

Dorotheum in Wien zur Auktion.

Nizza, 5.—9. März

M<- J. J. T e r r i s und die Experten MM.

E. Martini u. R. Lejeune versteigern in

Nizza die Sammlung des Grafen von Casteliane,

ein sehr gepflegtes Ensemble von Gemälden

und Einrichtungsgegenständen des französi-

schen 18. und 19. Jahrhunderts. Unter den Ge-

mälden Arbeiten von Brueghel d. J.,

Castiglione, Chasseriau, Fragonard, Giordano,

de Momper (Abb. S. 3), Hogarth, Leprince,

Magnasco, Molenaer, Netscher, Rosa di Tivoli,

Deckert u. a.. Sehr gut die Plastik mit vielen

Bildnisbüsten und das Mobiliar.

□H5GUTEHDTEL

Kurhotel Monte Verita

Ascona Schweiz

Das Hotel der Kunstfreunde

Pension ab Frs. 12.— Prospekte auf Anfrage

J. de Momper, Landschaft

104: 87 cm — Slg. Graf v. Casteliane

Versteigerung : Me Terris, M. Martini, Nizza, 5.—9. März 1934

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 7 vom 18. Februar 1934

die noch heute in Handzeichnung und Graphik

die größten Sammleraussichten bieten, sogar

im Hinblick darauf, ein einigermaßen vollstän-

diges Bild der betreffenden Epoche, wie es

einem Gemäldesammler kaum vergönnt ist, zu

erhalten. Hier bestehen Einsatzpunkte, die

noch kaum genutzt sind, von denen aber eine

Regeneration des Sammelwesens auf breiterer,

unspezialisierter und wirklich volkstümlicher

Basis ausgehen kann. Der schöne Erfolg

der Berliner Kupferstichausstellung und deren

Wirkung auf immer weitere, bisher fern-

stehende Kreise kann sich so auch für das Ge-

biet des Sammelns auswirken. D.

AUSSTELLUNGEN

in Berlin:

Feininger u. Muche

Im alten Hause der Galerie Nierendorf

am Lützow-Ufer ist in einer sehr klangvollen

Zusammenstellung von neueren Gemälden und

Aquarellen wieder einmal die sensible, langsam

gewachsene Kunst Lyonei Feiningers

zu bewundern. Unerhört die Einheitlichkeit

seiner, bei näherem Zusehen von einer überaus

mannigfaltigen, ganz reif gewordenen Instru-

mentierung bestimmten Ausdrucksweise. In

dem Gegenübersetzen von Linien gegen Linien,

Flächen gegen Flächen, Farben gegen Farben

gelangt sie bei aller Entstofflichung und aus-

gesprochen lyrisch-romantischem Weltgefühl

Sitz oder Opfertisch

Neu-Guinea

Slg. Baron von der Heydt

Ausstellung: Paris, Trocadero

zu einer dynamisch wirkenden, fugenartigen

Art der Bildgestaltung, die sich mit einer fast

mathematisch anmutenden, kristallischen Klar-

heit und Bestimmtheit gibt. Es ist der höchste

Sinn für gesetzmäßige Ordnung in dieser

Kunst, in der die farbigen Betonungen und Zu-

sammenklänge etwa von Gelb und Orange oder

von Blau und Grün als Gemütswerte stehen und

die Stärke und Eindringlichkeit der jeglicher

Weise von Gefühlsproblematik aus dem Wege

gehenden Anschauung bis zum Phantastischen

reicht. Romantisch allerdings nicht in jenem

verwehenden, verwaschenen Sinne, der diesem

Begriff manchmal noch anzuhaften pflegt.

Denn in seiner konsequenten Art, in seinen

jetzt schon vertraut gewordenen, bei ihm un-

endlich abwechslungsreichen Bildmotiven, ein-

prägsamen Stadtansichten und raumvollen

Meeresdarstellungen, hat Feininger immer das

angestrebt, was einmal als eigentliches Ziel

der Romantik hingestellt worden ist: „Die Welt

als göttliche Einheit von Grund aus aufzu-

bauen aus den verworrenen Trümmern der

Sinnenwirklichkeit, die Wahrheit und das

Wesen der Dinge aus dem Sinnentrug empor-

zuheben.“

Im Oberlichtsaal der neuen Ausstellungs-

räume, die Nierendorf am Schöneberger Ufer

hat, hängen Bilder von Georg Muche, der

früher einmal mit apart-abstrakten Farben-

phantasien alle nur möglichen Sinnesvorstellun-

gen ins Bildviereck zu zaubern wußte. Er hat

dann jahrelang nur noch selten ausgestellt

und ist inzwischen auch zu Bildgestaltungen

fortgeschritten, denen zuweilen wohl noch

einiges Verschwommene anhaften mag, die

aber doch in ihrer nun fester gewordenen Form

und sehr selbständigen koloristischen Haltung

von höchst ansprechendem Reiz sind. Überaus

sympathisch und amüsant ein Dutzend Öistücke

von Felix Muche, dem Vater, der erst fast

sechzigjährig als Autodidakt zu malen be-

gonnen hat. Von den beiden österreichischen

Malerinnen M. Th. P e c h t und I. K i u e r

interessieren besonders die Bauernbildnisse

der letzteren. Zk.

Ernst Barlach

in der Juryfreien Kunstschau

Die Kunstschau der „Juryfreien“ in Berlin,

die Prof. Sandkuhl am 17. Februar er-

öffnete, darf als das wesentlichste Ereignis in

der Reihe dieser Veranstaltungen angesehen

werden. Zum erstenmal seit langer Zeit sieht

man wieder Ernst Barlach, dessen Arbeiten

zwei große Räume zugewiesen wurden. Neben

Holzwerken und Bronzen sind es vor allem die

zeichnerischen Entwürfe für den noch nicht

vollendeten Figurenzyklus der Lübecker Katha-

rinenkirche, die das Interesse auf sich ziehen.

Vier weitere Bildhauer stellen sich mit neuen

Arbeiten vor: Gerhard Mareks, C. M.

Schreiner - Düsseldorf, Jupp R ü b s a m und

Chr. Theunert. Dazu kommen Gruppenaus-

stellungen einzelner Maler, von denen heute vor

allem Otto Freytag, Irma Breusing, Crodel,

Kalimann, R. Paling und Hermann hervorge-

hoben werden. Es wird über diese Ausstellung

noch zu sprechen sein.

in Wien:

Rudolf Rapaport

Galerie Neumann & Salzer, Wien

Rudolf Rapaport, der aus Dünaburg

stammt, jedoch von Jugend auf in Wien lebt,

ist zu der Malerei als Autodidakt gelangt. In

der Formung, zum Teil auch in der Technik

seiner Bilder — wenn er die Farben in wenigen

Strichen breit aufträgt (anders wirken die

Bildnisse, die aus einem sehr bedachten Ge-

wirr von Strichen erstehen) — ist der Ein-

fluß seines Freundes Kokoschka unverkennbar.

Auch Rapaport verfügt über ein nicht unbe-

trächtliches Einfühlungsvermögen in die Per-

sönlichkeit seiner Modelle. Doch ist es

seltener der geistige Gehalt des Porträtierten,

der uns aus seinen Bildern deutlich wird, als

dessen Gefühlswelt. In der Bloßlegung der

Menschlichkeit seines Modells geht Rapaport

niemals auch nur annähernd so weit wie

Kokoschka. Immer liegt über seinen Bildern

ein Hauch leichter Schwermut, etwas frauen-

haft Weiches, das nach einem inneren Augleich

strebt. St. P-N.

DEUTSCHE KÜNSTLER IN PARIS

Von Dr. Fritz Neugass

III.’1 Arno Breker

Deutsche Bildhauer werten ihre Pariser

Studienjahre anders aus als die Maler. Für

sie spielen nicht die Vorbilder und Überliefe-

rungen die entscheidende Rolle, sondern viel-

mehr das Erlebnis des französischen Form-

gefühls im allgemeinen. In der französischen

Plastik sind die stilistischen Möglichkeiten viel

weiter zu fassen, als in der Malerei. Die Anti-

these von Rodin-Bourdelle und Despiau-Maillol

umfaßt alle Spannungen zwischen naturalisti-

scher Gelöstheit und klassischer Strenge.

Diese Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks

gibt jungen, suchenden Talenten, die nach

Paris kommen, einen starken Antrieb, sich auf

sich selbst zu besinnen und ihre eigene Form

klarer zu entwickeln, als dies innerhalb der

heimatlichen Grenzen geschehen könnte. So

hat schon vor dem Weltkrieg Wilhelm Lehm-

bruck im Banne der Pariser Atmosphäre sein

geheimes Deutschtum entdeckt und die Linie

gotischer Empfindung, die lange Zeit hindurch

unterbrochen gewesen war, wieder aufgenom-

men und fortgeführt.

Seitdem ist die Reihe deutscher Bildhauer

in Paris nicht mehr abgerissen. Zu den wesent-

lichsten und erfolgreichsten Erscheinungen

unter diesen Jungen gehört Arno Breker.

Rheinländer, wie so viele der jungen Künstler,

die in Paris ihre Vollendung suchen, ist er In

Elberfeld 1900 geboren und brachte für seinen

Beruf mehr als eine zufällige Begabung mit.

Das Steinmetzgeschäft des Vaters, der vor-

wiegend Friedhofsplastiken fertigte, war eine

Umgebung, die dem Knaben schon frühzeitig

*) Vgl. „Weltktfirst“ 51/VII, u. 4/VIII.

ein Gefühl für plastische Form und Material-

werte vermittelte. Mit 14 Jahren schon arbeitet

der junge Breker dort als Lehrling, bald ge-

zwungen, den im Felde stehenden Vater zu

vertreten und selbständig Aufträge auszu-

führen. Später wird er dann Meisterschüler

an der Düsseldorfer Kunstakademie. Nach

einem kurzen Pariser Aufenthalt hat er seinen

ersten großen Erfolg in der Heimat mit einer

überlebensgroßen Frauengestalt, die im Düssel-

dorfer Ausstellungspark an hervorragender

Stelle ihren Platz fand.

Seit 1927 lebt Breker nur mit kurzen Unter-

brechungen in Paris. Hier arbeitet er mit einer

Ausschließlichkeit und Zielbewußtheit, die bei-

spiellos ist. Man kann von manchen Künstlern

sagen, daß bei ihnen Kunst und Leben in einer

Linie liegen, bei Breker aber bedeutet die Kunst

sein Leben.

Was Breker sucht, um was er immer wieder

von neuem ringt, das ist die vollkommene Ge-

staltung, die der Wirklichkeit ebenso nah ist

wie der Abstraktion und die realistisch und

klassisch zugleich ist.

So entstanden in Paris zahlreiche lebens-

große Statuen und Bildnisbüsten, in denen die

beherrschte Form von einem starken Lebens-

gefühl beseelt wird.

Dem leidenschaftlichen Ringen des Künst-

lers wurde ein verdienter Erfolg zuteil. Schon

früh erhielt er bedeutende Aufträge: 1927 schuf

er ein Kriegerdenkmal am Niederrhein: eine

sitzende Frau in doppelter Lebensgröße. Bald

darauf wurde in Lennep sein Röntgendenkmal

eingeweiht und 1930 schuf er die große Bronze-

statue eines Heiligen an der Turmwand einer

neuen Kirche in Düsseldorf. Bei dem Wett-

bewerb für das Düsseldorfer Heinedenkmal

wurde Breker der .2. und der 4. Preis zuerkannt.

in Paris:

Neu-Kaledonien u.

Slg. von der Heydt

Von den fünf Ausstellungen, die gleichzeitig

imMusee d’Etnographie in Paris er-

öffnet worden sind, ziehen die beiden Südsee-

Ausstellungen das

meiste Interesse auf

sich. Dank der Sach¬

kenntnis Maurice Leen-

h a r d t s ist es möglich

gewesen, zum ersten

Male einen umfassenden

Überblick über die Kul¬

tur Neu-Kaledoniens zu

geben. Ihren Stempel

trägt die Ausstellung

durch die große Vitrine,

die ganz mit Masken ge¬

füllt ist, die mit ihren

lang herabwallenden

Federkleidern die Er¬

innerung an einen Mas¬

kenwald wach werden

läßt. Ein weiter Raum

ist der Behausung der

Neu-Kaledonier gewid¬

met, und gerade hier

zeigt sich ihr künst¬

lerischer Sinn, existiert

doch bei ihnen eine aus¬

gesprochene Architek¬

turplastik, die sich in

dem Skulpturenschmuck

ihrer Haustüren und

Dachfirste manfestiert.

Die zweite Aus¬

stellung ist „Melanesi¬

sche Kunst“ betitelt.

Man verdankt sie Baron

von der Heydt,

der in großzügigster

Weise seine reichen

Sammlungen als Leih¬

gabe dem Trocadero zur

Verfügung gestellt hat.

Sie geben einen schönen

Überblick über die

ehemaligen deutschen

Kolonien Neu - Guinea

und den Bismarck-Archipel (Neu-Mecklenburg

und Neu-Pommern).

Eine Reihe prachtvoller Schilde mit reichen,

zum Teil stark stilisierten Schnitzereien, ver-

schiedenste Typen von Ahnenfiguren, die zum

Teil als Hüttenhaken umgebildet wurden, auf

die man dann die Schädel der Vorfahren

stülpte, bemalte Ahnenschädel, die vorher mit

Gips ausgefüllt werden, reich dekorierte Sitze

(s. Abbildung), Dachschmuck aus Terra-

kotta, Tongefäße und vieles andere zeugen für

die Höhe und Vielfältigkeit der Kultur der

Neu-Guineer der Gegend des Sepik. Dr. H. L.

Auktionsvorschau

Berlin, Anfang April

Paul Graupe wird Anfang April die

Sammlung des ehern. Leiters der Dresdner

Bank, Herbert M. Gutmann, versteigern.

Die äußerst umfangreiche Kunstsammlung ent-

hält einmal die gesamte künstlerische Einrich-

tung des Potsdamer Landsitzes mit zahlreichen

wertvollen Gemälden, meist von Meistem des

18. Jahrhunderts wie Nattier, Raeburn, Ramsey,

Rotari, La Tour, Graff, Tischbein, Lancret u. a.,

dann eine sehr große Sammlung alter Möbel,

ebenfalls meist französische und englische Ar-

beiten des 18. Jahrhunderts (darunter einige

Und wenige Monate später erhielt er den Rom-

preis des preußischen Staates, der ihm einen

längeren Aufenthalt in der Villa Massimo er-

möglichte. Dort hatte er auch Gelegenheit, die

Büste des Monsignore Prinz Georg von Bayern

zu modellieren.

Neben Barlach, Kolbe und Mareks steht Breker

heute in der ersten Reihe der deutschen Plastiker

und vertritt eine ganz eigene und persönliche

Note. Die Prägnanz des Ausdrucks und die

Reinheit der Empfindung offenbaren immer

deutlicher seine stammeswüchsigen Kräfte und

den tiefen Charakter eines zielbewußten und

ehrlich ringenden Künstlers.

vorzügliche Stücke erster Pariser Ebenisten),

ferner Tapisserien, darunter eine prachtvolle

Folge von vier flandrischen Renaissance-

Teppichen, altes Silber und Kunstgewerbe. Ne-

ben diesen Abteilungen gelangt auch die wert-

volle altchinesische und persische Sammlung

Herbert Gutmanns zum Ausgebot, die Plasti-

ken, Malereien, Stoffe und Metallarbeiten ent-

hält und von der viele bedeutende Stücke durch

die Ostasiatische Ausstellung 1929 in Berlin und

die große Persische Ausstellung 1931 in London

kannt wurden.

München, 27.—28. Febr.

Am 27./28. Februar 1934 findet in der

Galerie Hugo Helbing eine bedeutende

Auktion statt, deren Bestände die Sammlung

Architekt C. A. Meckel, Freiburg i. B., u. a.

enthalten; außerdem gelangt noch eine reich-

haltige Kollektion von ca. 60 Weihwasser-

kesseln aus bayerischem Adelsbesitz zur Ver-

steigerung, darunter prächtige italienische

Majolikaarbeiten des 17. Jahrhunderts. —

Unter den Gemälden neuerer Meister sind be-

sonders hervorzuheben Arbeiten von C. F.

Deiker, L. Hartmann, A. Keller, A. Lier, J. W.

Schirmer, C. Spitzweg, Hans Thoma und

J. Wopfner. Neben Fayencen und Porzellanen

seien vor allem die Möbel genannt. Die spät-

gotische Epoche ist durch einen Stollenschrank

aus Himmerod, die Renaissance durch ein

Chorgestühl vertreten. Es folgen monu-

mentale Schränke der wichtigsten Typen des

Barock. Glasmalereien leiten zu den Gemälden

alter Meister über, unter denen eine Mönchs-

szene von Magnasco und ein Porträt von

I. von Nickele Beachtung beanspruchen. Das

sehr gute Material an Skulpturen von der

Gotik bis zum Rokoko erhält seine besondere

Note durch einige ausgewählte Stücke aus der

Sammlung Franz Wolter f.

Wien, 23.-24. Febr.

Schloß Wetzdorf in Nieder-Öster-

reich, dessen Einrichtung und Sammlungen am

23. und 24. Februar durch das Wiener Doro-

theum versteigert werden, verdankt seine

Bedeutung dem Umstande, daß dort der ehe-

malige Schloßbesitzer, Gottfried Josef

Pargfrider, welcher ein glühender Ver-

ehrer des berühmten österreichischen Feld-

marschalls Radetzky war, einen Helden-

berg errichtete, welcher zur Aufnahme toter

österreichischer Helden bestimmt sein sollte.

So war einer der ersten Soldaten, die in Wetz-

dorf die letzte Ruhestätte fanden, Radetzky,

der auch schon zu Lebzeiten öfter in dem

Schloß abgestiegen war, wo ihm der Schloß-

herr ein eigenes Zimmer eingerichtet hatte, das

auch heute noch Radetzkyzimmer heißt. Die

historische Einrichtung des Schlosses sowie

verschiedene Erinnerungsstücke an Radetzky

und Napoleon, Bilder u. dgl. gelangen nun im

Dorotheum in Wien zur Auktion.

Nizza, 5.—9. März

M<- J. J. T e r r i s und die Experten MM.

E. Martini u. R. Lejeune versteigern in

Nizza die Sammlung des Grafen von Casteliane,

ein sehr gepflegtes Ensemble von Gemälden

und Einrichtungsgegenständen des französi-

schen 18. und 19. Jahrhunderts. Unter den Ge-

mälden Arbeiten von Brueghel d. J.,

Castiglione, Chasseriau, Fragonard, Giordano,

de Momper (Abb. S. 3), Hogarth, Leprince,

Magnasco, Molenaer, Netscher, Rosa di Tivoli,

Deckert u. a.. Sehr gut die Plastik mit vielen

Bildnisbüsten und das Mobiliar.

□H5GUTEHDTEL

Kurhotel Monte Verita

Ascona Schweiz

Das Hotel der Kunstfreunde

Pension ab Frs. 12.— Prospekte auf Anfrage

J. de Momper, Landschaft

104: 87 cm — Slg. Graf v. Casteliane

Versteigerung : Me Terris, M. Martini, Nizza, 5.—9. März 1934