4

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 12 vom 25. März 1934

• •

Nachrichten von Überall

Italienische „Luft- und

Flugmalerei"

Die italienische Ausstellung „Luft- und

Flugmalerei“ wird Mittwoch, den 28. März,

abends 9 Uhr, in den Ausstellungsräumen

Berlin, Lützowufer 13, eröffnet. Dem aus

diesem Anlaß gebildeten Ehrenausschuß ge-

hören u. a. an: Ministerpräsident Göring,

Reichsminister Dr. Göbbels, Kultusminister

Dr. Rust, Prinz Philipp von Hessen,

Staatskommissar Dr. Lippert, Oberbürger-

meister Dr. S a h m , Professor Honig, Präsi-

dent der Reichskammer der bildenden Künste,

Dr. Hanfstaengl, Direktor der National-

galerie, Botschafter Cerruti, Exzellenz Dr.

Marinetti sowie Major a. D. Renzetti,

Präsident der italienischen Handelskammer.

New-Yorker Kunstskandal

New York hat seinen Kunstskandal. Die

Wandgemälde, die Diego Rivera für das

Rockefeller Center in New York geschaffen

hat, sind, obwohl sie bereits früher mit Lein-

wand überspannt waren, da sich der Künstler

zu keinerlei Konzessionen seinen Auftrag-

gebern gegenüber bereit erklärt hatte, unter

beträchtlichem Protest der amerikanischen

Kunstwelt der Spitzhacke zum Opfer gefallen.

Verschiedene prominente amerikanische Künst-

ler haben aus Protest gegen diesen Eingriff in

die Freiheit des Künstlers ihre für die im

Rockefeiler Center stattfindende Municipal Art

Show angemeldeten Bilder zurückgezogen, ob-

wohl die Leitung des Unternehmens erklärt,

daß die Fresken nicht aus künstlerischen

Gründen, sondern wegen baulicher Verände-

rungen entfernt worden seien.

Die Bücherei von Prof. Gustav

Kossinna

des 1932 verstorbenen bedeutenden Forschers

deutscher Urgeschichte und deutscher Sprach-

denkmäler, Herausgeber der „Mannus“, Zeit-

schrift für Vorgeschichte, wurde von Dr.

R o s e 1 i u s für das Atlantishaus in Bremen

angekauft; die Bibliothek umfaßt größtenteils

Werke deutscher Vorgeschichtsforschung.

Romanisches Kolossalgemälde

im Dom zu Worms

Von einem der größten und schönsten

romanischen Monumentalgemälde, von dem

Fresko des Heiligen Christophorus im Dom

Heiliger Christophorus. Fresko

Worms, Dom

zu Worms, hat Kunstmaler Veite- Darm-

stadt einen farbigen Karton angefertigt.

Das riesige Freskogemälde, das hier zum

erstenmal veröffentlicht wird, ist durchaus im

Stile der großzügigen Mosaikkunst gehalten,

und gehört ins Ende des 12. Jahrhunderts.

Dargestellt ist ein noch junger bärtiger Mann

in strenger Vorderansicht in antikem Impera-

torengewand mit großem, reich gegliedertem

Nimbus, einen Lindenbaum in der Rechten. Auf

seiner linken Schulter sitzt Christus, der vom

Kind nur die Größe hat, aber bärtig dargestellt

ist. Das Ganze ist eine Gruppe von feier-

licher Großartigkeit. Das Freskogemälde, das

1689 bei der Zerstörung des Domes zu Worms

durch die Franzosen schwer gelitten hat, ist

2,73 m breit und 10,50 m hoch. Es dürfte bald

nach der Weihe des Wormser Domes 1181, viel-

leicht nach einem byzantinischen Vorbilde ge-

schaffen worden sein. Die Schriftbänder am

oberen Bildrande harren noch der Übersetzung.

Adolf Tschirner

Amerika publiziert

Kölner Codices

Unter den Büchersammlungen des heutigen

Deutschen Reiches hat die Kölner Dombiblio-

thek vor allen anderen verhältnismäßig zahl-

reiche Handschriften der Karolingerzeit sich

erhalten können. Durch die französische Re-

volution wurde die Dombibliothek nach Darm-

stadt verschlagen, 1866 nach Köln zurückge-

bracht, und im Nordturm des Domes einge-

stellt; vor kurzem wurde sie in die neue

Diözesanbibliothek überführt, abgesehen von

einigen Handschriften, die in der Schatz-

kammer des Domes zurückblieben. Erschlossen

wurde sie vor allem durch den wertvollen Ka-

talog von Jaffee und Wattenbach (1874), den

jüngst der jetzige Bibliothekar durch eine Be-

schreibung der dort noch nicht behandelten,

auch weniger bedeutenden Bestände ergänzt

hat: er verfaßte ein Register zu sämtlichen

Handschriften, die für die Erforschung der

Schriftgeschichte besonders günstig sind, weil

Entstehungszeit und Heimat durch die Ein-

tragungen des Namens des jeweiligen Erz-

bischofs feststehen.

So waren die Voraussetzungen für ein Tafel-

werk über die Kölner Handschriften des

9. Jahrhunderts besonders günstig, ein Um-

stand, der die Mediaeval Academy von

Amerika veranlaßt hat, sich dem Kölner

Schriftgebiet zuzuwenden. Das Ergebnis ist

ein hervorragend ausgestattetes Werk, das

auf 100 Tafeln ausgezeichnete, teils ganz-, teils

halbseitige Nachbildungen aus Kölner Hand-

schriften bringt.

Münchener Kunstaussellung1934

Das bayerische Kultusministerium hat ver-

fügt, daß die Neue Pinakothek der

Münchener Künstlerschaft bis zur Vollendung

des Hauses der Deutschen Kunst für Ausstel-

lungszwecke überlassen wird. — Wir haben

neulich auf die hervorragende Ausgestaltung

der neuen Pinakothek als Galerie des 19. Jahrh.

hingewiesen. Damals ahnte niemand, daß

dieses Werk des Generaldirektors Buchner so

kurzen Bestand haben würde. F.

Ein Holbein des Louvre in der

Münchener Pinakothek

An Stelle des dem Louvre als Leihgabe

überlassenen Bildes von Daumier, „Das Dra-

ma“, kommt ein Bildnis Hans Holbeins d. J.

nach München und wird in der Alten Pina-

kothek ausgestellt. Das Bild ist deshalb von

besonderem Interesse, weil der Dargestellte

ein gebürtiger Münchener war. Es ist der

Astronom Nikolaus Kratzer, der sich auf dem

Gebiete der Gnomonik (Sonnenuhrkunde)

einen Namen gemacht hat. Um das Jahr 1520

wurde er an den Hof König Heinrichs VIII.

von England berufen; auch war er Professor

in Oxford. Datiert ist das Gemälde 1528. F.

Das Ende der „Juryfreien"

Der Präsident der Reichskammer der bilden-

den Künste hat entschieden, daß der „Arbeits-

gemeinschaft der Juryfreien“ in Berlin die

Genehmigung zur Veranstaltung einer weiteren

Ausstellung nicht erteilt wird.

Künstlerische Schachspiele

Anläßlich des Pfingsten in Bad Aachen

stattfindenden Großen Nationalen Schach-

turniers veranstaltet der Museumsverein im

Suermondt-Museum eine Ausstellung

moderner künstlerischer Schachspiele. An-

meldungen an die Direktion der Städtischen

Museen, Aachen, Wilhelmstraße 18.

Von den Berliner Museen

Die Generalverwaltung der Staatlichen

Museen plant für Ende April im Ausstellungs-

saal der Generalverwaltung eine umfangreiche

Ausstellung unter dem Titel: „Sport und

Spiel bei Griechen und Römern“.

Musikalische Graphik

Prof. O. Rainer, ein Wiener, machte vor

zwanzig Jahren die Wahrnehmung, daß sich

der Eindruck der Musik in graphischen und

malerischen Gebilden wiedergeben läßt, deren

Gestalt und Farbe durchaus den klanglichen

Gebilden entspricht. Im Jahre 1924 erschien

Rainers Buch „Musikalische Graphik. Ver-

suche über Wechselbeziehungen zwischen Ton-

und Farbenharmonien“. Diese Schrift hat

namentlich in Deutschland starken Nachhall

gefunden, wo sie in Hamburg den Anstoß zu

der Gründung einer musikalisch-graphischen

Gesellschaft gab. In Wien gründete Rainer

vor einigen Jahren eine Arbeitsgemeinschaft

für musikalische Graphik und legte von den

Arbeiten seiner Schüler ein musikalisch-graphi-

sches Archiv an. Eine Auswahl derselben, die

durch die Erfassung und Wiedergabe des The-

matischen und Klanglichen in Form und Farbe

überrascht, ist im Wiener H a g e n b u n d

zur Schau gestellt. Die Entdeckung Rainers

ist von besonderem Interesse für den Psycho-

logen und deshalb auch wichtig in erzieherischer

Hinsicht. Doch wäre es falsch, ihre Rolle auf

dem Gebiet der bildenden Kunst allzu hoch ein-

zuschätzen. Schafft doch jeder wahre Künst-

ler, sei es bewußt oder unbewußt, aus einer

ihm innewohnenden Musikalität heraus, wes-

halb ihm die Erkenntnisse Professor Rainers

auf dem Gebiet der Farben- und Tonlehre (die

ohnehin in seinem Unterbewußtsein latent

sind) zwar eine Bestätigung seiner Kunst,

aber kaum eine neue Anregung gewähren

mögen. St. P.-N.

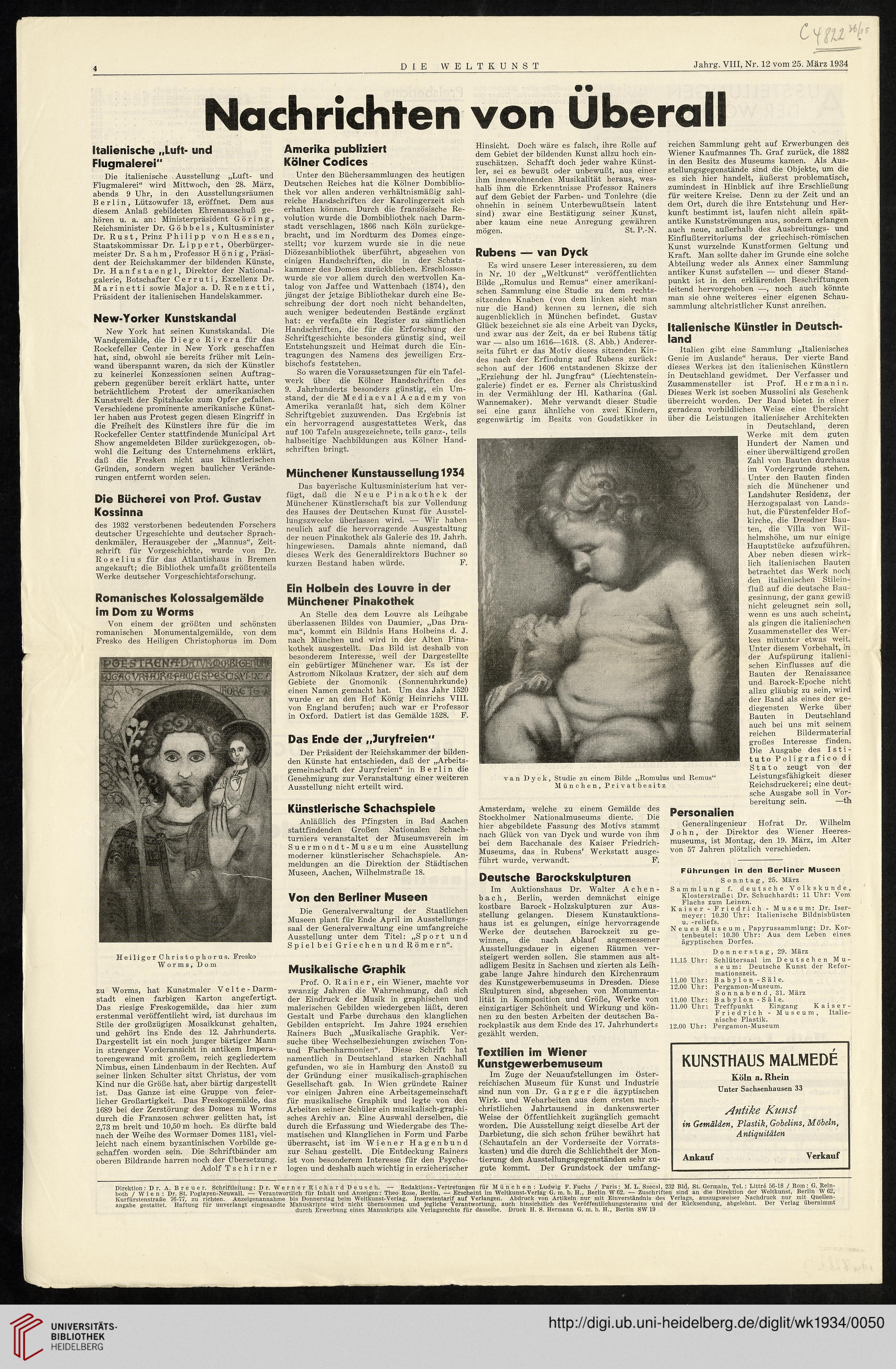

Rubens — van Dyck

Es wird unsere Leser interessieren, zu dem

in Nr. 10 der „Weltkunst“ veröffentlichten

Bilde „Romulus und Remus“ einer amerikani-

schen Sammlung eine Studie zu dem rechts-

sitzenden Knaben (von dem linken sieht man

nur die Hand) kennen zu lernen, die sich

augenblicklich in München befindet. Gustav

Glück bezeichnet sie als eine Arbeit van Dycks,

und zwar aus der Zeit, da er bei Rubens tätig

war — also um 1616—1618. (S. Abb.) Anderer-

seits führt er das Motiv dieses sitzenden Kin-

des nach der Erfindung auf Rubens zurück:

schon auf der 1606 entstandenen Skizze der

„Erziehung der hl. Jungfrau“ (Liechtenstein-

galerie) findet er es. Ferner als Christuskind

in der Vermählung der Hl. Katharina (Gal.

Wannemaker). Mehr verwandt dieser Studie

sei eine ganz ähnliche von zwei Kindern,

gegenwärtig im Besitz von Goudstikker in

Amsterdam, welche zu einem Gemälde des

Stockholmer Nationalmuseums diente. Die

hier abgebildete Fassung des Motivs stammt

nach Glück von van Dyck und wurde von ihm

bei dem Bacchanale des Kaiser Friedrich-

Museums, das in Rubens’ Werkstatt ausge-

führt wurde, verwandt. F.

Deutsche Barockskulpturen

Im Auktionshaus Dr. Walter Achen-

bach, Berlin, werden demnächst einige

kostbare Barock - Holzskulpturen zur Aus-

stellung gelangen. Diesem Kunstauktions-

haus ist es gelungen, einige hervorragende

Werke der deutschen Barockzeit zu ge-

winnen, die nach Ablauf angemessener

Ausstellungsdauer in eigenen Räumen ver-

steigert werden sollen. Sie stammen aus alt-

adligem Besitz in Sachsen und zierten als Leih-

gabe lange Jahre hindurch den Kirchenraum

des Kunstgewerbemuseums in Dresden. Diese

Skulpturen sind, abgesehen von Monumenta-

lität in Komposition und Größe, Werke von

einzigartiger Schönheit und Wirkung und kön-

nen zu den besten Arbeiten der deutschen Ba-

rockplastik aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

gezählt werden.

reichen Sammlung geht auf Erwerbungen des

Wiener Kaufmannes Th. Graf zurück, die 1882

in den Besitz des Museums kamen. Als Aus-

stellungsgegenstände sind die Objekte, um die

es sich hier handelt, äußerst problematisch,

zumindest in Hinblick auf ihre Erschließung

für weitere Kreise. Denn zu der Zeit und an

dem Ort, durch die ihre Entstehung und Her-

kunft bestimmt ist, laufen nicht allein spät-

antike Kunstströmungen aus, sondern erlangen

auch neue, außerhalb des Ausbreitungs- und

Einflußterritoriums der griechisch-römischen

Kunst wurzelnde Kunstformen Geltung und

Kraft. Man sollte daher im Grunde eine solche

Abteilung weder als Annex einer Sammlung

antiker Kunst aufstellen ■— und dieser Stand-

punkt ist in den erklärenden Beschriftungen

leitend hervorgehoben —-, noch auch könnte

man sie ohne weiteres einer eigenen Schau-

sammlung altchristlicher Kunst anreihen.

Italienische Künstler in Deutsch-

land

Italien gibt eine Sammlung „Italienisches

Genie im Auslande“ heraus. Der vierte Band

dieses Werkes ist den italienischen Künstlern

in Deutschland gewidmet. Der Verfasser und

Zusammensteller ist Prof. H e r m a n i n.

Dieses Werk ist soeben Mussolini als Geschenk

überreicht worden. Der Band bietet in einer

geradezu vorbildlichen Weise eine Übersicht

über die Leistungen italienischer Architekten

in Deutschland, deren

Werke mit dem guten

Hundert der Namen und

einer überwältigend großen

Zahl von Bauten durchaus

im Vordergründe stehen.

Unter den Bauten finden

sich die Münchener und

Landshuter Residenz, der

Herzogspalast von Lands-

hut, die Fürstenfelder Hof-

kirche, die Dresdner Bau-

ten, die Villa von Wil-

helmshöhe, um nur einige

Hauptstücke aufzuführen.

Aber neben diesen wirk-

lich italienischen Bauten

betrachtet das Werk noch

den italienischen Stilein-

fluß auf die deutsche Bau-

gesinnung, der ganz gewiß

nicht geleugnet sein soll,

wenn es uns auch scheint,

als gingen die italienischen

Zusammensteller des Wer-

kes mitunter etwas weit.

Unter diesem Vorbehalt, in

der Aufspürung italieni-

schen Einflusses auf die

Bauten der Renaissance

und Barock-Epoche nicht

allzu gläubig zu sein, wird

der Band als eines der ge-

diegensten Werke über

Bauten in Deutschland

auch bei uns mit seinem,

reichen Bildermaterial

großes Interesse finden.

Die Ausgabe des I s t i -

tuto Poligrafico di

S t a t o zeugt von der

Leistungsfähigkeit dieser

Reichsdruckerei; eine deut-

sche Ausgabe soll in Vor-

bereitung sein. —th

Personalien

Generalingenieur Hof rat Dr. Wilhelm

John, der Direktor des Wiener Heeres-

museums, ist Montag, den 19. März, im Alter

von 57 Jahren plötzlich verschieden.

Führungen in den Berliner Museen

Sonntag, 25. März

Sammlung f. deutsche Volkskunde,

Klosterstraße: Dr. Schuchhardt: 11 Uhr: Vom

Flachs zum Leinen.

Kaiser - Friedrich - Museum: Dr. Iser-

meyer: 10.30 Uhr: Italienische Bildnisbüsten

u. -reliefs.

Neues Museum, Papyrussammlung: Dr. Kor-

tenbeutel: 10.30 Uhr: Aus dem Leben eines-

ägyptischen Dorfes.

Donnerstag, 29. März

11.15 Uhr: Schlütersaal im Deutschen Mu-

seum: Deutsche Kunst der Refor-

mationszeit.

11.00 Uhr: Babylon - Säle.

12.00 Uhr: Pergamon-Museum.

Sonnabend, 31. März

11.00 Uhr: Babylon - Säle..

11.00 Uhr: Treffpunkt Eingang Kaiser-

Friedrich - Museum, Italie-

nische Plastik.

12.00 Uhr: Pergamon-Museum.

van Dyck, Studie zu einem Bilde „Romulus und Remus“

München, Privatbesitz

Textilien im Wiener

Kunstgewerbemuseum

Im Zuge der Neuaufstellungen im öster-

reichischen Museum für Kunst und Industrie

sind nun von Dr. Garger die ägyptischen

Wirk- und Webarbeiten aus dem ersten nach-

christlichen Jahrtausend in dankenswerter

Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

worden. Die Ausstellung zeigt dieselbe Art der

Darbietung, die sich schon früher bewährt hat

(Schautafeln an der Vorderseite der Vorrats-

kasten) und die durch die Schlichtheit der Mon-

tierung den Ausstellungsgegenständen sehr zu-

gute kommt. Der Grundstock der umfang-

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: D r. A. Breuer. Schriftleitung: Dr. Werner Richard Deusch. — Redaktions-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littrö 56-18 / Rom: G. Rein-

both /Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. in. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62,

Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-

angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Muhuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 12 vom 25. März 1934

• •

Nachrichten von Überall

Italienische „Luft- und

Flugmalerei"

Die italienische Ausstellung „Luft- und

Flugmalerei“ wird Mittwoch, den 28. März,

abends 9 Uhr, in den Ausstellungsräumen

Berlin, Lützowufer 13, eröffnet. Dem aus

diesem Anlaß gebildeten Ehrenausschuß ge-

hören u. a. an: Ministerpräsident Göring,

Reichsminister Dr. Göbbels, Kultusminister

Dr. Rust, Prinz Philipp von Hessen,

Staatskommissar Dr. Lippert, Oberbürger-

meister Dr. S a h m , Professor Honig, Präsi-

dent der Reichskammer der bildenden Künste,

Dr. Hanfstaengl, Direktor der National-

galerie, Botschafter Cerruti, Exzellenz Dr.

Marinetti sowie Major a. D. Renzetti,

Präsident der italienischen Handelskammer.

New-Yorker Kunstskandal

New York hat seinen Kunstskandal. Die

Wandgemälde, die Diego Rivera für das

Rockefeller Center in New York geschaffen

hat, sind, obwohl sie bereits früher mit Lein-

wand überspannt waren, da sich der Künstler

zu keinerlei Konzessionen seinen Auftrag-

gebern gegenüber bereit erklärt hatte, unter

beträchtlichem Protest der amerikanischen

Kunstwelt der Spitzhacke zum Opfer gefallen.

Verschiedene prominente amerikanische Künst-

ler haben aus Protest gegen diesen Eingriff in

die Freiheit des Künstlers ihre für die im

Rockefeiler Center stattfindende Municipal Art

Show angemeldeten Bilder zurückgezogen, ob-

wohl die Leitung des Unternehmens erklärt,

daß die Fresken nicht aus künstlerischen

Gründen, sondern wegen baulicher Verände-

rungen entfernt worden seien.

Die Bücherei von Prof. Gustav

Kossinna

des 1932 verstorbenen bedeutenden Forschers

deutscher Urgeschichte und deutscher Sprach-

denkmäler, Herausgeber der „Mannus“, Zeit-

schrift für Vorgeschichte, wurde von Dr.

R o s e 1 i u s für das Atlantishaus in Bremen

angekauft; die Bibliothek umfaßt größtenteils

Werke deutscher Vorgeschichtsforschung.

Romanisches Kolossalgemälde

im Dom zu Worms

Von einem der größten und schönsten

romanischen Monumentalgemälde, von dem

Fresko des Heiligen Christophorus im Dom

Heiliger Christophorus. Fresko

Worms, Dom

zu Worms, hat Kunstmaler Veite- Darm-

stadt einen farbigen Karton angefertigt.

Das riesige Freskogemälde, das hier zum

erstenmal veröffentlicht wird, ist durchaus im

Stile der großzügigen Mosaikkunst gehalten,

und gehört ins Ende des 12. Jahrhunderts.

Dargestellt ist ein noch junger bärtiger Mann

in strenger Vorderansicht in antikem Impera-

torengewand mit großem, reich gegliedertem

Nimbus, einen Lindenbaum in der Rechten. Auf

seiner linken Schulter sitzt Christus, der vom

Kind nur die Größe hat, aber bärtig dargestellt

ist. Das Ganze ist eine Gruppe von feier-

licher Großartigkeit. Das Freskogemälde, das

1689 bei der Zerstörung des Domes zu Worms

durch die Franzosen schwer gelitten hat, ist

2,73 m breit und 10,50 m hoch. Es dürfte bald

nach der Weihe des Wormser Domes 1181, viel-

leicht nach einem byzantinischen Vorbilde ge-

schaffen worden sein. Die Schriftbänder am

oberen Bildrande harren noch der Übersetzung.

Adolf Tschirner

Amerika publiziert

Kölner Codices

Unter den Büchersammlungen des heutigen

Deutschen Reiches hat die Kölner Dombiblio-

thek vor allen anderen verhältnismäßig zahl-

reiche Handschriften der Karolingerzeit sich

erhalten können. Durch die französische Re-

volution wurde die Dombibliothek nach Darm-

stadt verschlagen, 1866 nach Köln zurückge-

bracht, und im Nordturm des Domes einge-

stellt; vor kurzem wurde sie in die neue

Diözesanbibliothek überführt, abgesehen von

einigen Handschriften, die in der Schatz-

kammer des Domes zurückblieben. Erschlossen

wurde sie vor allem durch den wertvollen Ka-

talog von Jaffee und Wattenbach (1874), den

jüngst der jetzige Bibliothekar durch eine Be-

schreibung der dort noch nicht behandelten,

auch weniger bedeutenden Bestände ergänzt

hat: er verfaßte ein Register zu sämtlichen

Handschriften, die für die Erforschung der

Schriftgeschichte besonders günstig sind, weil

Entstehungszeit und Heimat durch die Ein-

tragungen des Namens des jeweiligen Erz-

bischofs feststehen.

So waren die Voraussetzungen für ein Tafel-

werk über die Kölner Handschriften des

9. Jahrhunderts besonders günstig, ein Um-

stand, der die Mediaeval Academy von

Amerika veranlaßt hat, sich dem Kölner

Schriftgebiet zuzuwenden. Das Ergebnis ist

ein hervorragend ausgestattetes Werk, das

auf 100 Tafeln ausgezeichnete, teils ganz-, teils

halbseitige Nachbildungen aus Kölner Hand-

schriften bringt.

Münchener Kunstaussellung1934

Das bayerische Kultusministerium hat ver-

fügt, daß die Neue Pinakothek der

Münchener Künstlerschaft bis zur Vollendung

des Hauses der Deutschen Kunst für Ausstel-

lungszwecke überlassen wird. — Wir haben

neulich auf die hervorragende Ausgestaltung

der neuen Pinakothek als Galerie des 19. Jahrh.

hingewiesen. Damals ahnte niemand, daß

dieses Werk des Generaldirektors Buchner so

kurzen Bestand haben würde. F.

Ein Holbein des Louvre in der

Münchener Pinakothek

An Stelle des dem Louvre als Leihgabe

überlassenen Bildes von Daumier, „Das Dra-

ma“, kommt ein Bildnis Hans Holbeins d. J.

nach München und wird in der Alten Pina-

kothek ausgestellt. Das Bild ist deshalb von

besonderem Interesse, weil der Dargestellte

ein gebürtiger Münchener war. Es ist der

Astronom Nikolaus Kratzer, der sich auf dem

Gebiete der Gnomonik (Sonnenuhrkunde)

einen Namen gemacht hat. Um das Jahr 1520

wurde er an den Hof König Heinrichs VIII.

von England berufen; auch war er Professor

in Oxford. Datiert ist das Gemälde 1528. F.

Das Ende der „Juryfreien"

Der Präsident der Reichskammer der bilden-

den Künste hat entschieden, daß der „Arbeits-

gemeinschaft der Juryfreien“ in Berlin die

Genehmigung zur Veranstaltung einer weiteren

Ausstellung nicht erteilt wird.

Künstlerische Schachspiele

Anläßlich des Pfingsten in Bad Aachen

stattfindenden Großen Nationalen Schach-

turniers veranstaltet der Museumsverein im

Suermondt-Museum eine Ausstellung

moderner künstlerischer Schachspiele. An-

meldungen an die Direktion der Städtischen

Museen, Aachen, Wilhelmstraße 18.

Von den Berliner Museen

Die Generalverwaltung der Staatlichen

Museen plant für Ende April im Ausstellungs-

saal der Generalverwaltung eine umfangreiche

Ausstellung unter dem Titel: „Sport und

Spiel bei Griechen und Römern“.

Musikalische Graphik

Prof. O. Rainer, ein Wiener, machte vor

zwanzig Jahren die Wahrnehmung, daß sich

der Eindruck der Musik in graphischen und

malerischen Gebilden wiedergeben läßt, deren

Gestalt und Farbe durchaus den klanglichen

Gebilden entspricht. Im Jahre 1924 erschien

Rainers Buch „Musikalische Graphik. Ver-

suche über Wechselbeziehungen zwischen Ton-

und Farbenharmonien“. Diese Schrift hat

namentlich in Deutschland starken Nachhall

gefunden, wo sie in Hamburg den Anstoß zu

der Gründung einer musikalisch-graphischen

Gesellschaft gab. In Wien gründete Rainer

vor einigen Jahren eine Arbeitsgemeinschaft

für musikalische Graphik und legte von den

Arbeiten seiner Schüler ein musikalisch-graphi-

sches Archiv an. Eine Auswahl derselben, die

durch die Erfassung und Wiedergabe des The-

matischen und Klanglichen in Form und Farbe

überrascht, ist im Wiener H a g e n b u n d

zur Schau gestellt. Die Entdeckung Rainers

ist von besonderem Interesse für den Psycho-

logen und deshalb auch wichtig in erzieherischer

Hinsicht. Doch wäre es falsch, ihre Rolle auf

dem Gebiet der bildenden Kunst allzu hoch ein-

zuschätzen. Schafft doch jeder wahre Künst-

ler, sei es bewußt oder unbewußt, aus einer

ihm innewohnenden Musikalität heraus, wes-

halb ihm die Erkenntnisse Professor Rainers

auf dem Gebiet der Farben- und Tonlehre (die

ohnehin in seinem Unterbewußtsein latent

sind) zwar eine Bestätigung seiner Kunst,

aber kaum eine neue Anregung gewähren

mögen. St. P.-N.

Rubens — van Dyck

Es wird unsere Leser interessieren, zu dem

in Nr. 10 der „Weltkunst“ veröffentlichten

Bilde „Romulus und Remus“ einer amerikani-

schen Sammlung eine Studie zu dem rechts-

sitzenden Knaben (von dem linken sieht man

nur die Hand) kennen zu lernen, die sich

augenblicklich in München befindet. Gustav

Glück bezeichnet sie als eine Arbeit van Dycks,

und zwar aus der Zeit, da er bei Rubens tätig

war — also um 1616—1618. (S. Abb.) Anderer-

seits führt er das Motiv dieses sitzenden Kin-

des nach der Erfindung auf Rubens zurück:

schon auf der 1606 entstandenen Skizze der

„Erziehung der hl. Jungfrau“ (Liechtenstein-

galerie) findet er es. Ferner als Christuskind

in der Vermählung der Hl. Katharina (Gal.

Wannemaker). Mehr verwandt dieser Studie

sei eine ganz ähnliche von zwei Kindern,

gegenwärtig im Besitz von Goudstikker in

Amsterdam, welche zu einem Gemälde des

Stockholmer Nationalmuseums diente. Die

hier abgebildete Fassung des Motivs stammt

nach Glück von van Dyck und wurde von ihm

bei dem Bacchanale des Kaiser Friedrich-

Museums, das in Rubens’ Werkstatt ausge-

führt wurde, verwandt. F.

Deutsche Barockskulpturen

Im Auktionshaus Dr. Walter Achen-

bach, Berlin, werden demnächst einige

kostbare Barock - Holzskulpturen zur Aus-

stellung gelangen. Diesem Kunstauktions-

haus ist es gelungen, einige hervorragende

Werke der deutschen Barockzeit zu ge-

winnen, die nach Ablauf angemessener

Ausstellungsdauer in eigenen Räumen ver-

steigert werden sollen. Sie stammen aus alt-

adligem Besitz in Sachsen und zierten als Leih-

gabe lange Jahre hindurch den Kirchenraum

des Kunstgewerbemuseums in Dresden. Diese

Skulpturen sind, abgesehen von Monumenta-

lität in Komposition und Größe, Werke von

einzigartiger Schönheit und Wirkung und kön-

nen zu den besten Arbeiten der deutschen Ba-

rockplastik aus dem Ende des 17. Jahrhunderts

gezählt werden.

reichen Sammlung geht auf Erwerbungen des

Wiener Kaufmannes Th. Graf zurück, die 1882

in den Besitz des Museums kamen. Als Aus-

stellungsgegenstände sind die Objekte, um die

es sich hier handelt, äußerst problematisch,

zumindest in Hinblick auf ihre Erschließung

für weitere Kreise. Denn zu der Zeit und an

dem Ort, durch die ihre Entstehung und Her-

kunft bestimmt ist, laufen nicht allein spät-

antike Kunstströmungen aus, sondern erlangen

auch neue, außerhalb des Ausbreitungs- und

Einflußterritoriums der griechisch-römischen

Kunst wurzelnde Kunstformen Geltung und

Kraft. Man sollte daher im Grunde eine solche

Abteilung weder als Annex einer Sammlung

antiker Kunst aufstellen ■— und dieser Stand-

punkt ist in den erklärenden Beschriftungen

leitend hervorgehoben —-, noch auch könnte

man sie ohne weiteres einer eigenen Schau-

sammlung altchristlicher Kunst anreihen.

Italienische Künstler in Deutsch-

land

Italien gibt eine Sammlung „Italienisches

Genie im Auslande“ heraus. Der vierte Band

dieses Werkes ist den italienischen Künstlern

in Deutschland gewidmet. Der Verfasser und

Zusammensteller ist Prof. H e r m a n i n.

Dieses Werk ist soeben Mussolini als Geschenk

überreicht worden. Der Band bietet in einer

geradezu vorbildlichen Weise eine Übersicht

über die Leistungen italienischer Architekten

in Deutschland, deren

Werke mit dem guten

Hundert der Namen und

einer überwältigend großen

Zahl von Bauten durchaus

im Vordergründe stehen.

Unter den Bauten finden

sich die Münchener und

Landshuter Residenz, der

Herzogspalast von Lands-

hut, die Fürstenfelder Hof-

kirche, die Dresdner Bau-

ten, die Villa von Wil-

helmshöhe, um nur einige

Hauptstücke aufzuführen.

Aber neben diesen wirk-

lich italienischen Bauten

betrachtet das Werk noch

den italienischen Stilein-

fluß auf die deutsche Bau-

gesinnung, der ganz gewiß

nicht geleugnet sein soll,

wenn es uns auch scheint,

als gingen die italienischen

Zusammensteller des Wer-

kes mitunter etwas weit.

Unter diesem Vorbehalt, in

der Aufspürung italieni-

schen Einflusses auf die

Bauten der Renaissance

und Barock-Epoche nicht

allzu gläubig zu sein, wird

der Band als eines der ge-

diegensten Werke über

Bauten in Deutschland

auch bei uns mit seinem,

reichen Bildermaterial

großes Interesse finden.

Die Ausgabe des I s t i -

tuto Poligrafico di

S t a t o zeugt von der

Leistungsfähigkeit dieser

Reichsdruckerei; eine deut-

sche Ausgabe soll in Vor-

bereitung sein. —th

Personalien

Generalingenieur Hof rat Dr. Wilhelm

John, der Direktor des Wiener Heeres-

museums, ist Montag, den 19. März, im Alter

von 57 Jahren plötzlich verschieden.

Führungen in den Berliner Museen

Sonntag, 25. März

Sammlung f. deutsche Volkskunde,

Klosterstraße: Dr. Schuchhardt: 11 Uhr: Vom

Flachs zum Leinen.

Kaiser - Friedrich - Museum: Dr. Iser-

meyer: 10.30 Uhr: Italienische Bildnisbüsten

u. -reliefs.

Neues Museum, Papyrussammlung: Dr. Kor-

tenbeutel: 10.30 Uhr: Aus dem Leben eines-

ägyptischen Dorfes.

Donnerstag, 29. März

11.15 Uhr: Schlütersaal im Deutschen Mu-

seum: Deutsche Kunst der Refor-

mationszeit.

11.00 Uhr: Babylon - Säle.

12.00 Uhr: Pergamon-Museum.

Sonnabend, 31. März

11.00 Uhr: Babylon - Säle..

11.00 Uhr: Treffpunkt Eingang Kaiser-

Friedrich - Museum, Italie-

nische Plastik.

12.00 Uhr: Pergamon-Museum.

van Dyck, Studie zu einem Bilde „Romulus und Remus“

München, Privatbesitz

Textilien im Wiener

Kunstgewerbemuseum

Im Zuge der Neuaufstellungen im öster-

reichischen Museum für Kunst und Industrie

sind nun von Dr. Garger die ägyptischen

Wirk- und Webarbeiten aus dem ersten nach-

christlichen Jahrtausend in dankenswerter

Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

worden. Die Ausstellung zeigt dieselbe Art der

Darbietung, die sich schon früher bewährt hat

(Schautafeln an der Vorderseite der Vorrats-

kasten) und die durch die Schlichtheit der Mon-

tierung den Ausstellungsgegenständen sehr zu-

gute kommt. Der Grundstock der umfang-

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: D r. A. Breuer. Schriftleitung: Dr. Werner Richard Deusch. — Redaktions-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littrö 56-18 / Rom: G. Rein-

both /Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. in. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62,

Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-

angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Muhuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19