2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934

sätzlich ablehnen, und zwischen dem des Kunst-

handels und eines großen Teiles der Sammler,

die verlangen, daß das Auktionshaus genau so

haften soll für seine Angaben, wie es jeder

andere Kaufmann nach dem Gesetz tun muß.

Durch die neue Verordnung müßten die viel-

fach leichtfertig gemachten, oft phantastischen

Zuschreibungen unterbunden werden, durch die

bisher die Käufer geschädigt wurden und dem

Einzelhandel unlauterer Wettbewerb gemacht

worden ist. Eine besondere Gefahr bilden nach

Ansicht weiter Fachkreise gerade diejenigen

Kataloge, die den Anschein einer wissenschaft-

lichen Zuverlässigkeit erwecken infolge der

Vorworte, die angesehene Gelehrte dazu ge-

schrieben haben.

Eine bekannte Kunstzeitschrift weist darauf

hin, daß die Katalogexpertise viel gefährlicher

ist, als der Echtheitszettel im freien Handel;

denn hier trägt trotz des Gutachtens der Ver-

käufer die Verantwortung für die Vollwertig-

keit der Ware, und auf der Auktion schaltet

jede Verantwortung aus. Denn die Echtheit

wird ja in der Vorbemerkung der Kataloge

grundsätzlich abgelehnt.

Die Käufer glauben doch in den meisten

Fällen, sich auf die Angaben im Katalog ver-

lassen zu können. Jeder wird schon die Er-

fahrung gemacht haben, daß, wenn man nach

der Versteigerung einen Sammler darauf auf-

merksam macht, daß das im Katalog als Ruis-

dael aufgeführte, von ihm eingesteigerte Bild

nicht von dem Meister herrührt, dieser ent-

rüstet zur Antwort gibt: Wenn es nicht von

Ruisdael wäre, dann „dürfte“ es im Katalog

doch nicht als Ruisdael aufgeführt werden.

Bei Beseitigung dieser zweifellos vorhan-

denen Mißstände ist es notwendig, auch dem

Wesen der Auktion Rechnung zu tragen. Ver-

hältnismäßig einfach ist die Garantiefrage zu

lösen bei neuerer Kunst. So übernimmt zum

Beispiel die Firma Hugo Helbing seit Jahren

für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts in

ihren Katalogen die Garantie in der Weise, daß

sie für die Richtigkeit der Zuschreibungen volle

Garantie leistet. In den betreffenden Verstei-

gerungsbedingungen heißt es wörtlich: „Aus

dieser Garantie hervorgehende Ansprüche

müssen spätestens 4 Wochen nach erfolgtem

Zuschlag geltend gemacht werden.“ Die Kata-

loge sind entsprechend vorsichtig abgefaßt. In

Zweifelsfällen ist zugefügt: „Schule oder zu-

geschrieben.“

Ähnliches müßte für die Kataloge der alten

Kunst erstrebt werden. Weite Kreise des Ein-

zelhandels machen sich den Standpunkt des

Verbandes des Deutschen Kunst- und Anti-

quitätenhandels in München zu eigen, der in

der Dissertation von Dr. Ludwig Bernheimer:

„Die Rechtsverhältnisse der an einer Kunst-

versteigerung beteiligten Personen“ aufgeführt

ist: „Bei Auktionen von Antiquitäten, von

Werken der bildenden Kunst, Münzen, Büchern

usw. muß für die in den betreffenden Katalogen

gemachten Angaben und Beschreibungen in der

Weise eine Garantie übernommen werden, daß

berechtigte Reklamationen spätestens inner-

halb vier Wochen nach der Auktion geltend

gemacht werden. Eine solche Reklamation kann

nur dann in Frage kommen, wenn es sich um

irrtümliche Angaben wesentlicher Art handelt.“

In der Folge soll versucht werden, den Begriff

„Irrtümer wesentlicher Art“ genauer zu prä-

zisieren. M. E. besteht kein Zweifel, daß unter

allen Umständen der Versteigerer für arglistige

Täuschung genau so haften muß, wie jeder

Verkäufer. Darüber hinaus muß jedoch dafür

Sorge getragen werden, daß die neuen Gewähr-

leistungsbestimmungen nicht die Grundlage

unnötiger Schikane von Seiten der Käufer

gegen die Versteigerer abgeben. Sinn einer

Gewährleistungsregelung kann nicht der sein,

daß ein Käufer, der sich unter dem Einfluß

der Versteigerung zu hohen Geboten veranlaßt

gesehen hat, nachträglich einen Rücktritt von

seinem Kauf zu ermöglichen sucht.

Infolgedessen ist es nicht möglich, den Ver-

steigerer generell so zu behandeln wie einen

Verkäufer. Während der Verkäufer für jeden

Mangel und jeden Fehler dem Käufer gegen-

über haftet, Mängel,

Rügen und die daraus

folgenden Ansprüche

des Käufers entgegen-

zunehmen hat, muß der

Versteigerer m. E. einer

anderen rechtlichen Re-

gelung unterworfen

werden. Ein Bedürfnis

nach einer Versteigerer-

haftung besteht ledig-

lich beim Fehlen zu-

gesicherter wesentlicher

Eigenschaften. Der Ver-

steigerer muß hiernach

dann haften, wenn seine

Angaben so erheblich

von den Tatsachen ab-

weichen, daß diese

Abweichungen keinen

Mangel im Sinne des

§ 4öü ADs. ± ütiB. inenx

darstellen, sondern der

gelieferte Gegenstand

im Vergleich zu den

Angaben ein Aliud

ist. Wrenn sonach ein

Gegenstand z. B. eine

Fälschung ist, so be-

steht keine Identität

mit dem. beschriebenen

Gegenstand. Man kann

nämlich nicht sagen,

ein gefälschter Frans

Hals ist ein Frans

Hals mit Mängeln. Ein

Frans Hals mit Män-

geln wäre z. B. ein

echtes Gemälde dieses

Künstlers, das beschä-

digt oder stellenweise

übermalt ist. Ein ge-

fälschter Frans Hals

ist vielmehr überhaupt

nicht als Original zu

bewerten. Dem Käu-

fer können in solchen

Fällen nur Wandlungs-

ansprüche gegen den

Versteigerer eingeräumt werden. Es braucht

sich nicht gerade um eine Fälschung zu han-

deln, es kann auch z. B. eine alte zeitgenös-

sische Kopie sein oder das Werk eines kleinen

Meisters, das unter dem Namen eines großen

Meisters leichtfertig oder irrtümlich im Kata-

log auf geführt oder vom Versteigerer als ein

solches angeboten wird. Auch in diesem Fall

scheint der Irrtumseinspruch gerechtfertigt.

Wenn in Grenzfällen der Käufer auf Grund

eines im Katalog mit dem Namen des Experten

wiedergegebenen Gutachtens gekauft hat,

empfiehlt sich vielleicht, den Irrtumseinspruch

auszuschließen, falls ein anderer Gelehrter

nachträglich eine gegenteilige Ansicht äußert.

Es sei denn, daß trotz des Gutachtens des Ex-

perten nachgewiesen wird, daß es sich um eine

Fälschung oder um eine alte Kopie handelt.

Die Gewährleistungsfrist müßte m. E. erst be-

ginnen mit dem Tag der Übergabe resp. mit

dem der Zurverfügungstellung, denn erst dann

hat der Käufer die Möglichkeit, den Gegen-

stand eingehend zu prüfen. Als Dauer

empfiehlt sich entsprechend der Praxis von

Helbing 4 Wochen.

In der Frage des Beginns der Gewähr-

leistungspflicht unterscheidet sich sonach die-

ser Vorschlag von der Praxis der Firma Hel-

bing, die diese Frist mit dem Zuschlag be-

ginnen läßt. Da jedoch der Käufer den in den

Versteigerungen erworbenen Gegenstand erst

dann nachprüfen kann, wenn er ihm tatsächlich

übergeben ist, erscheint diese Abweichung ge-

rechtfertigt. Vom Tage der Übergabe an ge-

rechnet, könnte die Frist auch auf drei Wochen

ermäßigt werden.

au! exxiv auxz.c FvxxxxA* gvLx-aclxi., würde

mein Vorschlag, der hiermit zur Diskussion

gestellt sei, lauten:

Die Mängelrüge und folge-

richtig eine daraus herzuleitende

Minderung des Kaufpreises nach

dem Zuschlag ist auszuschließen,

dagegen zuzulassen die Irrtums-

anfechtung, i n di e s e m F a 11 e n i c h t

Minderung des Kaufpreises, Son-

de r n Anspruch auf Rückgängig-

machung des Kaufes. Jedoch ist

der Irrtum innerhalb dreier

Wochen, gerechnet vom Tage der

Übergabe an, geltend zu machen;

dagegen haftet der für die Ver-

steigerung Verantwortliche im

Falle arglistiger Täuschung

genau so, wie der Verkäufer im

freien Handel.

Ausstellungen

in Leipzig

Kunst der Goethezeit

Der Leipziger Kunstverein bringt

in seiner neuen Ausstellung diesen Winter

schon zum zweitenmal Werke der Chem-

nitzer Privatsammlung Heumann.

Ein schier unerschöpfliches Material belegt das

zeichnerische und Aqua-

rell-Schaffen der Zeit

von 1750 b i s 1850.

Brachte die erste Aus-

stellung ausschließlich

Landschaftskunst, so

zeigt die zweite das

Bildnis und die Kom-

position.

Es ist interessant,

die große Phase deut-

scher Kunst einmal un-

ter Ausschluß des Land-

schaftlichen zu sehen,

kommt doch gerade in

der Naturdarstellung

das Diesseitige und All-

verbundene damaligen

Weltgefühls nachdrück-

lichst und eigen zum

Ausdruck.

Hier in dieser Schau

erleben wir mehr das

Persönlichkeitsbewußt-

sein jener Tage. Auch

da offenbart sich in

der klaren, strengen

Prägung und in der fei-

nen Durchzeichnung der

Bildnisse von Schadow,

Werner Peiner, „Zirkuspferd, nach der Musik tanzend“

Ausstellung: Galerie Abels, Köln

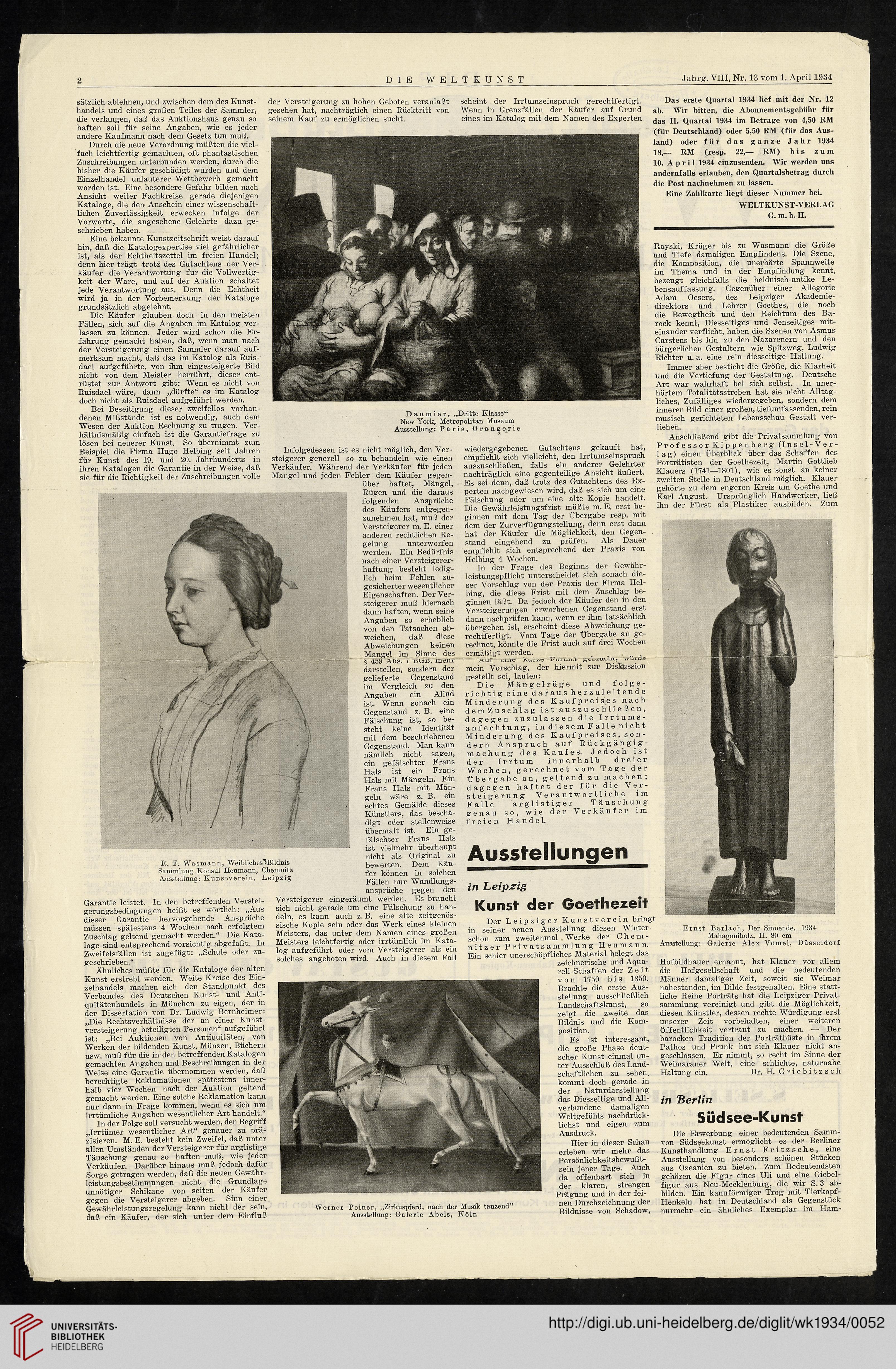

R. F. Wasmann, WeiblichesTBildnis

Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz

Ausstellung: Kunstverein, Leipzig

Daumie r, „Dritte Klasse“

New York, Metropolitan Museum

Ausstellung: Paris, Orangerie

Das erste Quartal 1934 lief mit der Nr. 12

ab. Wir bitten, die Abonnementsgebühr für

das II. Quartal 1934 im Betrage von 4,50 RM

(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-

land) oder für das ganze Jahr 1934

18,— RM (resp. 22,— RM) bis zum

10. April 1934 einzusenden. Wir werden uns

andernfalls erlauben, den Quartalsbetrag durch

die Post nachnehmen zu lassen.

Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.

WELTKUNST-VERLAG

G. m. b. H.

Rayski, Krüger bis zu Wasmann die Größe

und Tiefe damaligen Empfindens. Die Szene,

die Komposition, die unerhörte Spannweite

im Thema und in der Empfindung kennt,

bezeugt gleichfalls die heidnisch-antike Le-

bensauffassung. Gegenüber einer Allegorie

Adam Oesers, des Leipziger Akademie-

direktors und Lehrer Goethes, die noch

die Bewegtheit und den Reichtum des Ba-

rock kennt, Diesseitiges und Jenseitiges mit-

einander verflicht, haben die Szenen von Asmus

Carstens bis hin zu den Nazarenern und den

bürgerlichen Gestaltern wie Spitzweg, Ludwig

Richter u. a. eine rein diesseitige Haltung.

Immer aber besticht die Größe, die Klarheit

und die Vertiefung der Gestaltung. Deutsche

Art war wahrhaft bei sich selbst. In uner-

hörtem Totalitätsstreben hat sie nicht Alltäg-

liches, Zufälliges wiedergegeben, sondern dem

inneren Bild einer großen, tiefumfassenden, rein

musisch gerichteten Lebensschau Gestalt ver-

liehen.

Anschließend gibt die Privatsammlung von

Professor Kippen berg (Insel-Ver-

lag) einen Überblick über das Schaffen des

Porträtisten der Goethezeit, Martin Gottlieb

Klauers (1741—1801), wie es sonst an keiner

zweiten Stelle in Deutschland möglich. Klauer

gehörte zu dem engeren Kreis um Goethe und

Karl August. Ursprünglich Handwerker, ließ

ihn der Fürst als Plastiker ausbilden. Zum

Ernst Barlach, Der Sinnende. 1934

Mahagoniholz, H. 80 cm

Ausstellung: Galerie Alex Vömel, Düsseldorf

Hofbildhauer ernannt, hat Klauer vor allem

die Hofgesellschaft und die bedeutenden

Männer damaliger Zeit, soweit sie Weimar

nahestanden, im Bilde festgehalten. Eine statt-

liche Reihe Porträts hat die Leipziger Privat-

sammlung vereinigt und gibt die Möglichkeit,

diesen Künstler, dessen rechte Würdigung erst

unserer Zeit Vorbehalten, einer weiteren

Öffentlichkeit vertraut zu machen. — Der

barocken Tradition der Porträtbüste in ihrem

Pathos und Prunk hat sich Klauer nicht an-

geschlossen. Er nimmt, so recht im Sinne der

Weimaraner Welt, eine schlichte, naturnahe

Haltung ein. Dr. H. Griebitzsch

in "Berlin

Südsee-Kunst

Die Erwerbung einer bedeutenden Samm-

von Südseekunst ermöglicht es der Berliner

Kunsthandlung Ernst Fritzsche, eine

Ausstellung von besonders schönen Stücken

aus Ozeanien zu bieten. Zum Bedeutendsten

gehören die Figur eines Uli und eine Giebel-

figur aus Neu-Mecklenburg, die wir S. 3 ab-

bilden. Ein kanuförmiger Trog mit Tierkopf-

Henkeln hat in Deutschland als Gegenstück

nurmehr ein ähnliches Exemplar im Ham-

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934

sätzlich ablehnen, und zwischen dem des Kunst-

handels und eines großen Teiles der Sammler,

die verlangen, daß das Auktionshaus genau so

haften soll für seine Angaben, wie es jeder

andere Kaufmann nach dem Gesetz tun muß.

Durch die neue Verordnung müßten die viel-

fach leichtfertig gemachten, oft phantastischen

Zuschreibungen unterbunden werden, durch die

bisher die Käufer geschädigt wurden und dem

Einzelhandel unlauterer Wettbewerb gemacht

worden ist. Eine besondere Gefahr bilden nach

Ansicht weiter Fachkreise gerade diejenigen

Kataloge, die den Anschein einer wissenschaft-

lichen Zuverlässigkeit erwecken infolge der

Vorworte, die angesehene Gelehrte dazu ge-

schrieben haben.

Eine bekannte Kunstzeitschrift weist darauf

hin, daß die Katalogexpertise viel gefährlicher

ist, als der Echtheitszettel im freien Handel;

denn hier trägt trotz des Gutachtens der Ver-

käufer die Verantwortung für die Vollwertig-

keit der Ware, und auf der Auktion schaltet

jede Verantwortung aus. Denn die Echtheit

wird ja in der Vorbemerkung der Kataloge

grundsätzlich abgelehnt.

Die Käufer glauben doch in den meisten

Fällen, sich auf die Angaben im Katalog ver-

lassen zu können. Jeder wird schon die Er-

fahrung gemacht haben, daß, wenn man nach

der Versteigerung einen Sammler darauf auf-

merksam macht, daß das im Katalog als Ruis-

dael aufgeführte, von ihm eingesteigerte Bild

nicht von dem Meister herrührt, dieser ent-

rüstet zur Antwort gibt: Wenn es nicht von

Ruisdael wäre, dann „dürfte“ es im Katalog

doch nicht als Ruisdael aufgeführt werden.

Bei Beseitigung dieser zweifellos vorhan-

denen Mißstände ist es notwendig, auch dem

Wesen der Auktion Rechnung zu tragen. Ver-

hältnismäßig einfach ist die Garantiefrage zu

lösen bei neuerer Kunst. So übernimmt zum

Beispiel die Firma Hugo Helbing seit Jahren

für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts in

ihren Katalogen die Garantie in der Weise, daß

sie für die Richtigkeit der Zuschreibungen volle

Garantie leistet. In den betreffenden Verstei-

gerungsbedingungen heißt es wörtlich: „Aus

dieser Garantie hervorgehende Ansprüche

müssen spätestens 4 Wochen nach erfolgtem

Zuschlag geltend gemacht werden.“ Die Kata-

loge sind entsprechend vorsichtig abgefaßt. In

Zweifelsfällen ist zugefügt: „Schule oder zu-

geschrieben.“

Ähnliches müßte für die Kataloge der alten

Kunst erstrebt werden. Weite Kreise des Ein-

zelhandels machen sich den Standpunkt des

Verbandes des Deutschen Kunst- und Anti-

quitätenhandels in München zu eigen, der in

der Dissertation von Dr. Ludwig Bernheimer:

„Die Rechtsverhältnisse der an einer Kunst-

versteigerung beteiligten Personen“ aufgeführt

ist: „Bei Auktionen von Antiquitäten, von

Werken der bildenden Kunst, Münzen, Büchern

usw. muß für die in den betreffenden Katalogen

gemachten Angaben und Beschreibungen in der

Weise eine Garantie übernommen werden, daß

berechtigte Reklamationen spätestens inner-

halb vier Wochen nach der Auktion geltend

gemacht werden. Eine solche Reklamation kann

nur dann in Frage kommen, wenn es sich um

irrtümliche Angaben wesentlicher Art handelt.“

In der Folge soll versucht werden, den Begriff

„Irrtümer wesentlicher Art“ genauer zu prä-

zisieren. M. E. besteht kein Zweifel, daß unter

allen Umständen der Versteigerer für arglistige

Täuschung genau so haften muß, wie jeder

Verkäufer. Darüber hinaus muß jedoch dafür

Sorge getragen werden, daß die neuen Gewähr-

leistungsbestimmungen nicht die Grundlage

unnötiger Schikane von Seiten der Käufer

gegen die Versteigerer abgeben. Sinn einer

Gewährleistungsregelung kann nicht der sein,

daß ein Käufer, der sich unter dem Einfluß

der Versteigerung zu hohen Geboten veranlaßt

gesehen hat, nachträglich einen Rücktritt von

seinem Kauf zu ermöglichen sucht.

Infolgedessen ist es nicht möglich, den Ver-

steigerer generell so zu behandeln wie einen

Verkäufer. Während der Verkäufer für jeden

Mangel und jeden Fehler dem Käufer gegen-

über haftet, Mängel,

Rügen und die daraus

folgenden Ansprüche

des Käufers entgegen-

zunehmen hat, muß der

Versteigerer m. E. einer

anderen rechtlichen Re-

gelung unterworfen

werden. Ein Bedürfnis

nach einer Versteigerer-

haftung besteht ledig-

lich beim Fehlen zu-

gesicherter wesentlicher

Eigenschaften. Der Ver-

steigerer muß hiernach

dann haften, wenn seine

Angaben so erheblich

von den Tatsachen ab-

weichen, daß diese

Abweichungen keinen

Mangel im Sinne des

§ 4öü ADs. ± ütiB. inenx

darstellen, sondern der

gelieferte Gegenstand

im Vergleich zu den

Angaben ein Aliud

ist. Wrenn sonach ein

Gegenstand z. B. eine

Fälschung ist, so be-

steht keine Identität

mit dem. beschriebenen

Gegenstand. Man kann

nämlich nicht sagen,

ein gefälschter Frans

Hals ist ein Frans

Hals mit Mängeln. Ein

Frans Hals mit Män-

geln wäre z. B. ein

echtes Gemälde dieses

Künstlers, das beschä-

digt oder stellenweise

übermalt ist. Ein ge-

fälschter Frans Hals

ist vielmehr überhaupt

nicht als Original zu

bewerten. Dem Käu-

fer können in solchen

Fällen nur Wandlungs-

ansprüche gegen den

Versteigerer eingeräumt werden. Es braucht

sich nicht gerade um eine Fälschung zu han-

deln, es kann auch z. B. eine alte zeitgenös-

sische Kopie sein oder das Werk eines kleinen

Meisters, das unter dem Namen eines großen

Meisters leichtfertig oder irrtümlich im Kata-

log auf geführt oder vom Versteigerer als ein

solches angeboten wird. Auch in diesem Fall

scheint der Irrtumseinspruch gerechtfertigt.

Wenn in Grenzfällen der Käufer auf Grund

eines im Katalog mit dem Namen des Experten

wiedergegebenen Gutachtens gekauft hat,

empfiehlt sich vielleicht, den Irrtumseinspruch

auszuschließen, falls ein anderer Gelehrter

nachträglich eine gegenteilige Ansicht äußert.

Es sei denn, daß trotz des Gutachtens des Ex-

perten nachgewiesen wird, daß es sich um eine

Fälschung oder um eine alte Kopie handelt.

Die Gewährleistungsfrist müßte m. E. erst be-

ginnen mit dem Tag der Übergabe resp. mit

dem der Zurverfügungstellung, denn erst dann

hat der Käufer die Möglichkeit, den Gegen-

stand eingehend zu prüfen. Als Dauer

empfiehlt sich entsprechend der Praxis von

Helbing 4 Wochen.

In der Frage des Beginns der Gewähr-

leistungspflicht unterscheidet sich sonach die-

ser Vorschlag von der Praxis der Firma Hel-

bing, die diese Frist mit dem Zuschlag be-

ginnen läßt. Da jedoch der Käufer den in den

Versteigerungen erworbenen Gegenstand erst

dann nachprüfen kann, wenn er ihm tatsächlich

übergeben ist, erscheint diese Abweichung ge-

rechtfertigt. Vom Tage der Übergabe an ge-

rechnet, könnte die Frist auch auf drei Wochen

ermäßigt werden.

au! exxiv auxz.c FvxxxxA* gvLx-aclxi., würde

mein Vorschlag, der hiermit zur Diskussion

gestellt sei, lauten:

Die Mängelrüge und folge-

richtig eine daraus herzuleitende

Minderung des Kaufpreises nach

dem Zuschlag ist auszuschließen,

dagegen zuzulassen die Irrtums-

anfechtung, i n di e s e m F a 11 e n i c h t

Minderung des Kaufpreises, Son-

de r n Anspruch auf Rückgängig-

machung des Kaufes. Jedoch ist

der Irrtum innerhalb dreier

Wochen, gerechnet vom Tage der

Übergabe an, geltend zu machen;

dagegen haftet der für die Ver-

steigerung Verantwortliche im

Falle arglistiger Täuschung

genau so, wie der Verkäufer im

freien Handel.

Ausstellungen

in Leipzig

Kunst der Goethezeit

Der Leipziger Kunstverein bringt

in seiner neuen Ausstellung diesen Winter

schon zum zweitenmal Werke der Chem-

nitzer Privatsammlung Heumann.

Ein schier unerschöpfliches Material belegt das

zeichnerische und Aqua-

rell-Schaffen der Zeit

von 1750 b i s 1850.

Brachte die erste Aus-

stellung ausschließlich

Landschaftskunst, so

zeigt die zweite das

Bildnis und die Kom-

position.

Es ist interessant,

die große Phase deut-

scher Kunst einmal un-

ter Ausschluß des Land-

schaftlichen zu sehen,

kommt doch gerade in

der Naturdarstellung

das Diesseitige und All-

verbundene damaligen

Weltgefühls nachdrück-

lichst und eigen zum

Ausdruck.

Hier in dieser Schau

erleben wir mehr das

Persönlichkeitsbewußt-

sein jener Tage. Auch

da offenbart sich in

der klaren, strengen

Prägung und in der fei-

nen Durchzeichnung der

Bildnisse von Schadow,

Werner Peiner, „Zirkuspferd, nach der Musik tanzend“

Ausstellung: Galerie Abels, Köln

R. F. Wasmann, WeiblichesTBildnis

Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz

Ausstellung: Kunstverein, Leipzig

Daumie r, „Dritte Klasse“

New York, Metropolitan Museum

Ausstellung: Paris, Orangerie

Das erste Quartal 1934 lief mit der Nr. 12

ab. Wir bitten, die Abonnementsgebühr für

das II. Quartal 1934 im Betrage von 4,50 RM

(für Deutschland) oder 5,50 RM (für das Aus-

land) oder für das ganze Jahr 1934

18,— RM (resp. 22,— RM) bis zum

10. April 1934 einzusenden. Wir werden uns

andernfalls erlauben, den Quartalsbetrag durch

die Post nachnehmen zu lassen.

Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.

WELTKUNST-VERLAG

G. m. b. H.

Rayski, Krüger bis zu Wasmann die Größe

und Tiefe damaligen Empfindens. Die Szene,

die Komposition, die unerhörte Spannweite

im Thema und in der Empfindung kennt,

bezeugt gleichfalls die heidnisch-antike Le-

bensauffassung. Gegenüber einer Allegorie

Adam Oesers, des Leipziger Akademie-

direktors und Lehrer Goethes, die noch

die Bewegtheit und den Reichtum des Ba-

rock kennt, Diesseitiges und Jenseitiges mit-

einander verflicht, haben die Szenen von Asmus

Carstens bis hin zu den Nazarenern und den

bürgerlichen Gestaltern wie Spitzweg, Ludwig

Richter u. a. eine rein diesseitige Haltung.

Immer aber besticht die Größe, die Klarheit

und die Vertiefung der Gestaltung. Deutsche

Art war wahrhaft bei sich selbst. In uner-

hörtem Totalitätsstreben hat sie nicht Alltäg-

liches, Zufälliges wiedergegeben, sondern dem

inneren Bild einer großen, tiefumfassenden, rein

musisch gerichteten Lebensschau Gestalt ver-

liehen.

Anschließend gibt die Privatsammlung von

Professor Kippen berg (Insel-Ver-

lag) einen Überblick über das Schaffen des

Porträtisten der Goethezeit, Martin Gottlieb

Klauers (1741—1801), wie es sonst an keiner

zweiten Stelle in Deutschland möglich. Klauer

gehörte zu dem engeren Kreis um Goethe und

Karl August. Ursprünglich Handwerker, ließ

ihn der Fürst als Plastiker ausbilden. Zum

Ernst Barlach, Der Sinnende. 1934

Mahagoniholz, H. 80 cm

Ausstellung: Galerie Alex Vömel, Düsseldorf

Hofbildhauer ernannt, hat Klauer vor allem

die Hofgesellschaft und die bedeutenden

Männer damaliger Zeit, soweit sie Weimar

nahestanden, im Bilde festgehalten. Eine statt-

liche Reihe Porträts hat die Leipziger Privat-

sammlung vereinigt und gibt die Möglichkeit,

diesen Künstler, dessen rechte Würdigung erst

unserer Zeit Vorbehalten, einer weiteren

Öffentlichkeit vertraut zu machen. — Der

barocken Tradition der Porträtbüste in ihrem

Pathos und Prunk hat sich Klauer nicht an-

geschlossen. Er nimmt, so recht im Sinne der

Weimaraner Welt, eine schlichte, naturnahe

Haltung ein. Dr. H. Griebitzsch

in "Berlin

Südsee-Kunst

Die Erwerbung einer bedeutenden Samm-

von Südseekunst ermöglicht es der Berliner

Kunsthandlung Ernst Fritzsche, eine

Ausstellung von besonders schönen Stücken

aus Ozeanien zu bieten. Zum Bedeutendsten

gehören die Figur eines Uli und eine Giebel-

figur aus Neu-Mecklenburg, die wir S. 3 ab-

bilden. Ein kanuförmiger Trog mit Tierkopf-

Henkeln hat in Deutschland als Gegenstück

nurmehr ein ähnliches Exemplar im Ham-