DIE'WELT KUNST

3

Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934

in München

Au ktio ns vo rsch a u

Uli. Neumecklenburg

Ausstellung:

Ernst Fritzsche, Berlin

Ludwig Richter, Zeichnung

Ausstellung: Ludwigsgalerie, München

In der Orangerie

hat man seine Bilder

und Zeichnungen ver-

einigt. Das Ensemble

dieser Werke beweist

die allgemeine Über-

schätzung der male-

rischen Qualitäten

dieses Meisters. In der

Gesamtheit bleibt die

Farbe stumpfund unper-

sönlich; sie hat keinen

Eigenwert und dient

lediglich zur Füllung der

ausdrucksvollen Kon-

turen, zur Schaffung

von Hell und Dunkel und

zur Steigerung des

Raumgefühls. Die pla-

stische Form dagegen,

das Volumen der Figu-

ren, ihre Körperhaftig-

keit, ihre menschliche

und seelische Schwere

kommt in dieser Aus-

stellung ganz besonders

zum Ausdruck. In male-

rischer Beziehung be-

weist Daumier keinerlei

Ideen seiner Zeitge-

Corot, Diaz und Cour-

diesen Bildern wider.

Die Kollektivschau des

burger Museum. Als Hauptwerke von be-

sonderer Schönheit dürfen vor allem auch zwei

beschnitzte Holzschilde angesprochen werden,

deren edles dekoratives Gepräge kaum von den

besten in Museumsbesitz befindlichen Stücken

übertroffen wird. Eine Reihe japanischer No-

Masken rundet die sehenswerte Ausstellung ab.

Der Bund zeichnender Künstler Münchens

zeigte im großen Saal des Kunstvereins eine

vollwertige Kollektivschau seiner Mitglieder.

Da es nicht möglich ist, die Leistungen im ein-

zelnen zu besprechen, wie sie es verdienten,

seien nur die Namen der Aussteller genannt:

Bauriedl, Broel, Eggert, Heinsdorff, Hoerschel-

mann, Kaiser, Kalb, Kolb, Kubinij, Lieber-

mann, Mayrhofer-Passau, Müller-Schnutten-

bach, Neumann, Pfeiffer, Roth, Schaupp,

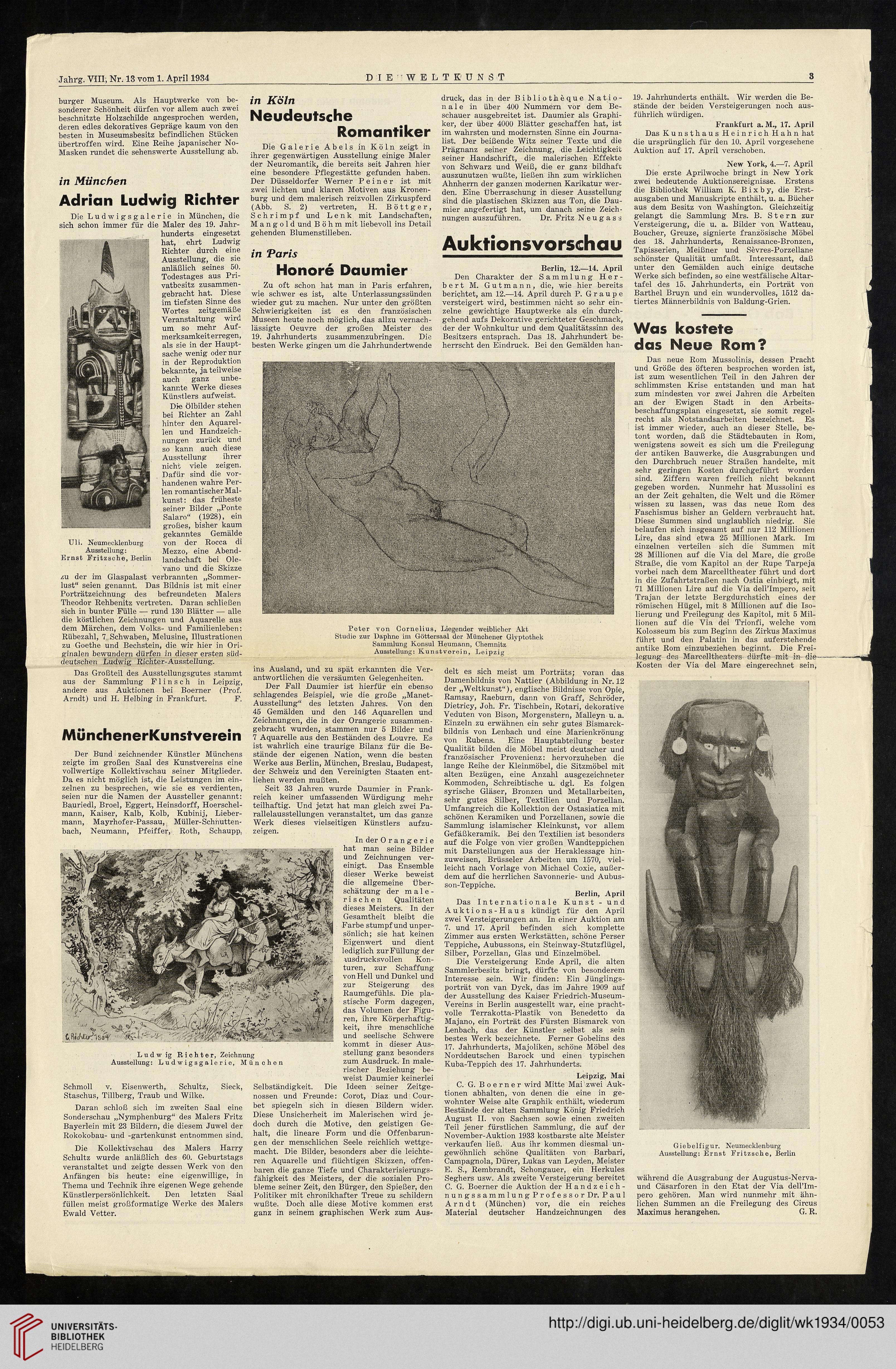

Peter von Cornelius, Liegender weiblicher Akt

Studie zur Daphne im Göttersaal der Münchener Glyptothek

Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz

Ausstellung: Kunstverein, Leipzig

Berlin, April

Das Internationale Kunst - und

Auktions-Haus kündigt für den April

zwei Versteigerungen an. In einer Auktion am

7. und 17. April befinden sich komplette

Zimmer aus ersten Werkstätten, schöne Perser

Teppiche, Aubussons, ein Steinway-Stutzflügel,

Silber, Porzellan, Glas und Einzelmöbel.

Die Versteigerung Ende April, die alten

Sammlerbesitz bringt, dürfte von besonderem

Interesse sein. Wir finden: Ein Jünglings-

porträt von van Dyck, das im Jahre 1909 auf

der Ausstellung des Kaiser Friedrich-Museum-

Vereins in Berlin ausgestellt war, eine pracht-

volle Terrakotta-Plastik von Benedetto da

Majano, ein Porträt des Fürsten Bismarck von

Lenbach, das der Künstler selbst als sein

bestes Werk bezeichnete. Ferner Gobelins des

17. Jahrhunderts, Majoliken, schöne Möbel des

Norddeutschen Barock und einen typischen

Kuba-Teppich des 17. Jahrhunderts.

Leipzig, Mai

C. G. Boerner wird Mitte Mai zwei Auk-

tionen abhalten, von denen die eine in ge-

wohnter Weise alte Graphik enthält, wiederum

Bestände der alten Sammlung König Friedrich

August II. von Sachsen sowie einen zweiten

Teil jener fürstlichen Sammlung, die auf der

November-Auktion 1933 kostbarste alte Meister

verkaufen ließ. Aus ihr kommen diesmal un-

gewöhnlich schöne Qualitäten von Barbari,

Campagnola, Dürer, Lukas van Leyden, Meister

E. S., Rembrandt, Schongauer, ein Herkules

Seghers usw. Als zweite Versteigerung bereitet

C. G. Boerner die Auktion der Handzeich-

nungssammlung Professor Dr. Paul

Arndt (München) vor, die ein reiches

Material deutscher Handzeichnungen des

druck, das in der Bibliotheque Natio-

nale in über 400 Nummern vor dem Be-

schauer ausgebreitet ist. Daumier als Graphi-

ker, der über 4000 Blätter geschaffen hat, ist

im wahrsten und modernsten Sinne ein Journa-

list. Der beißende Witz seiner Texte und die

Prägnanz seiner Zeichnung, die Leichtigkeit

seiner Handschrift, die malerischen Effekte

von Schwarz und Weiß, die er ganz bildhaft

auszunutzen wußte, ließen ihn zum wirklichen

Ahnherrn der ganzen modernen Karikatur wer-

den. Eine Überraschung in dieser Ausstellung

sind die plastischen Skizzen aus Ton, die Dau-

mier angefertigt hat, um danach seine Zeich-

nungen auszuführen. Dr. Fritz N e u g a s s

Berlin, 12.—14. April

Den Charakter der Sammlung Her-

bert M. Gutmann, die, wie hier bereits

berichtet, am 12.—14. April durch P. Graupe

versteigert wird, bestimmen nicht so sehr ein-

zelne gewichtige Hauptwerke als ein durch-

gehend aufs Dekorative gerichteter Geschmack,

der der Wohnkultur und dem Qualitätssinn des

Besitzers entsprach. Das 18. Jahrhundert be-

herrscht den Eindruck. Bei den Gemälden han¬

delt es sich meist um Porträts; voran das

Damenbildnis von Nattier (Abbildung in Nr. 12

der „Weltkunst“), englische Bildnisse von Opie,

Ramsay, Raeburn, dann von Graff, Schröder,

Dietricy, Joh. Fr. Tischbein, Rotari, dekorative

Veduten von Bison, Morgenstern, Malleyn u. a.

Einzeln zu erwähnen ein sehr gutes Bismarck-

bildnis von Lenbach und eine Marienkrönung

von Rubens. Eine Hauptabteilung bester

Qualität bilden die Möbel meist deutscher und

französischer Provenienz: hervorzuheben die

lange Reihe der Kleinmöbel, die Sitzmöbel mit

alten Bezügen, eine Anzahl ausgezeichneter

Kommoden, Schreibtische u. dgl. Es folgen

syrische Gläser, Bronzen und Metallarbeiten,

sehr gutes Silber, Textilien und Porzellan.

Umfangreich die Kollektion der Ostasiatica mit

schönen Keramiken und Porzellanen, sowie die

Sammlung islamischer Kleinkunst, vor allem

Gefäßkeramik. Bei den Textilien ist besonders

auf die Folge von vier großen Wandteppichen

mit Darstellungen aus der Heraklessage hin-

zuweisen, Brüsseler Arbeiten um 1570, viel-

leicht nach Vorlage von Michael Coxie, außer-

dem auf die herrlichen Savonnerie- und Aubus-

son-Teppiche.

ins Ausland, und zu spät erkannten die Ver-

antwortlichen die versäumten Gelegenheiten.

Der Fall Daumier ist hierfür ein ebenso

schlagendes Beispiel, wie die große „Manet-

Ausstellung“ des letzten Jahres. Von den

45 Gemälden und den 146 Aquarellen und

Zeichnungen, die in der Orangerie zusammen-

gebracht wurden, stammen nur 5 Bilder und

7 Aquarelle aus den Beständen des Louvre. Es

ist wahrlich eine traurige Bilanz für die Be-

stände der eigenen Nation, wenn die besten

Werke aus Berlin, München, Breslau, Budapest,

der Schweiz und den Vereinigten Staaten ent-

liehen werden mußten.

Seit 33 Jahren wurde Daumier in Frank-

reich keiner umfassenden Würdigung mehr

teilhaftig. Und jetzt hat man gleich zwei Pa-

rallelausstellungen veranstaltet, um das ganze

Werk dieses vielseitigen Künstlers aufzu-

zeigen.

Selbständigkeit. Die

nossen und Freunde:

bet spiegeln sich in

Diese Unsicherheit im Malerischen wird je-

doch durch die Motive, den geistigen Ge-

halt, die lineare Form und die Offenbarun-

gen der menschlichen Seele reichlich wettge-

macht. Die Bilder, besonders aber die leichte-

ren Aquarelle und flüchtigen Skizzen, offen-

baren die ganze Tiefe und Charakterisierungs-

fähigkeit des Meisters, der die sozialen Pro-

bleme seiner Zeit, den Bürger, den Spießer, den

Politiker mit chronikhafter Treue zu schildern

wußte. Doch alle diese Motive kommen erst

ganz in seinem graphischen Werk zum Aus-

Zn Paris

Honore Daumier

Zu oft schon hat man in Paris erfahren,

wie schwer es ist, alte Unterlassungssünden

wieder gut zu machen. Nur unter den größten

Schwierigkeiten ist es den französischen

Museen heute noch möglich, das allzu vernach-

lässigte Oeuvre der großen Meister des

19. Jahrhunderts zusammenzubringen. Die

besten Werke gingen um die Jahrhundertwende

in Köln

Neudeutsche

Romantiker

Die Galerie Abels in Köln zeigt in

ihrer gegenwärtigen Ausstellung einige Maler

der Neuromantik, die bereits seit Jahren hier

eine besondere Pflegestätte gefunden haben.

Der Düsseldorfer Werner P e i n e r ist mit

zwei lichten und klaren Motiven aus Kronen-

burg und dem malerisch reizvollen Zirkuspferd

(Abb. S. 2) vertreten, H. Böttger,

Schrimpf und Lenk mit Landschaften,

Mangold und Böhm mit liebevoll ins Detail

gehenden Blumenstilleben.

Adrian Ludwig Richter

Die Ludwigsgalerie in München, die

sich schon immer für die Maler des 19. Jahr-

hunderts eingesetzt

hat, ehrt Ludwig

Richter durch eine

Ausstellung, die sie

anläßlich seines 50.

Todestages aus Pri-

vatbesitz zusammen-

gebracht hat. Diese

im tiefsten Sinne des

Wortes zeitgemäße

Veranstaltung wird

um so mehr Auf-

merksamkeiterregen,

als sie in der Haupt-

sache wenig oder nur

in der Reproduktion

bekannte, ja teilweise

auch ganz unbe-

kannte Werke dieses

Künstlers aufweist.

Die Ölbilder stehen

bei Richter an Zahl

hinter den Aquarel-

len und Handzeich-

nungen zurück und

so kann auch diese

Ausstellung ihrer

nicht viele zeigen.

Dafür sind die vor-

handenen wahre Per-

len romantischerMal-

kunst: das früheste

seiner Bilder „Ponte

Salaro“ (1928), ein

großes, bisher kaum

gekanntes Gemälde

von der Rocca di

Mezzo, eine Abend-

landschaft bei Ole-

vano und die Skizze

zu der im Glaspalast verbrannten „Sommer-

lust“ seien genannt. Das Bildnis ist mit einer

Porträtzeichnung des befreundeten Malers

Theodor Rehbenitz vertreten. Daran schließen

sich in bunter Fülle —■ rund 130 Blätter — alle

die köstlichen Zeichnungen und Aquarelle aus

dem Märchen, dem Volks- und Familienleben:

Rübezahl, 7 Schwaben, Melusine, Illustrationen

zu Goethe und Bechstein, die wir hier in Ori-

ginalen bewundern dürfen in dieser ersten süd-

deutschen Ludwig Richter-Ausstellung.

Das Großteil des Ausstellungsgutes stammt

aus der Sammlung F1 i n s c h in Leipzig,

andere aus Auktionen bei Boerner (Prof.

Arndt) und H. Helbing in Frankfurt. F.

Schmoll v. Eisenwerth, Schultz, Sieck,

Staschus, Tillberg, Traub und Wilke.

Daran schloß sich im zweiten Saal eine

Sonderschau „Nymphenburg“ des Malers Fritz

Bayerlein mit 23 Bildern, die diesem Juwel der

Rokokobau- und -gartenkunst entnommen sind.

Malers Harry

Schultz wurde anläßlich des 60. Geburtstags

veranstaltet und zeigte dessen Werk von den

Anfängen bis heute: eine eigenwillige, in

Thema und Technik ihre eigenen Wege gehende

Künstlerpersönlichkeit. Den letzten Saal

füllen meist großformatige Werke des Malers

Ewald Vetter.

19. Jahrhunderts enthält. Wir werden die Be-

stände der beiden Versteigerungen noch aus-

führlich würdigen.

Frankfurt a. M., 17. April

Das Kunsthaus Heinrich Hahn hat

die ursprünglich für den 10. April vorgesehene

Auktion auf 17. April verschoben.

New York, 4.—7. April

Die erste Aprilwoche bringt in New York

zwei bedeutende Auktionsereignisse. Erstens

die Bibliothek William K. B i x b y, die Erst-

ausgaben und Manuskripte enthält, u. a. Bücher

aus dem Besitz von Washington. Gleichzeitig

gelangt die Sammlung Mrs. B. Stern zur

Versteigerung, die u. a. Bilder von Watteau,

Boucher, Greuze, signierte französische Möbel

des 18. Jahrhunderts, Renaissance-Bronzen,

Tapisserien, Meißner und Sevres-Porzellane

schönster Qualität umfaßt. Interessant, daß

unter den Gemälden auch einige deutsche

Werke sich befinden, so eine westfälische Altar-

tafel des 15. Jahrhunderts, ein Porträt von

Barthel Bruyn und ein wundervolles, 1512 da-

tiertes Männerbildnis von Baldung-Grien.

Was kostete

das Neue Rom?

Das neue Rom Mussolinis, dessen Pracht

und Größe des öfteren besprochen worden ist,

ist zum wesentlichen Teil in den Jahren der

schlimmsten Krise entstanden und man hat

zum mindesten vor zwei Jahren die Arbeiten

an der Ewigen Stadt in den Arbeits-

beschaffungsplan eingesetzt, sie somit regel-

recht als Notstandsarbeiten bezeichnet. Es

ist immer wieder, auch an dieser Stelle, be-

tont worden, daß die Städtebauten in Rom,

wenigstens soweit es sich um die Freilegung

der antiken Bauwerke, die Ausgrabungen und

den Durchbruch neuer Straßen handelte, mit

sehr geringen Kosten durchgeführt worden

sind. Ziffern waren freilich nicht bekannt

gegeben worden. Nunmehr hat Mussolini es

an der Zeit gehalten, die Welt und die Römer

wissen zu lassen, was das neue Rom des

Faschismus bisher an Geldern verbraucht hat.

Diese Summen sind unglaublich niedrig. Sie

belaufen sich insgesamt auf nur 112 Millionen

Lire, das sind etwa 25 Millionen Mark. Im

einzelnen verteilen sieh die Summen mit

28 Millionen auf die Via del Mare, die große

Straße, die vom Kapitol an der Rupe Tarpeja

vorbei nach dem Marcelltheater führt und dort

in die Zufahrtstraßen nach Ostia einbiegt, mit

71 Millionen Lire auf die Via deHTmpero, seit

Trajan der letzte Bergdurchstich eines der

römischen Hügel, mit 8 Millionen auf die Iso-

lierung und Freilegung des Kapitol, mit 5 Mil-

lionen auf die Via dei Trionfi, welche vom

Kolosseum bis zum Beginn des Zirkus Maximus

führt und den Palatin in das auferstehende

antike Rom einzubeziehen beginnt. Die Frei-

legung des Marcelltheaters dürfte mit in- die—

Kosten der Via del Mare eingerechnet sein,

Giebelfigur. Neumecklenburg

Ausstellung: Ernst Fritzsche, Berlin

während die Ausgrabung der Augustus-Nerva-

und Cäsarforen in den Etat der Via dell’Im-

pero gehören. Man wird nunmehr mit ähn-

lichen Summen an die Freilegung des Circus

Maximus herangehen. G. R.

3

Jahrg. VIII, Nr. 13 vom 1. April 1934

in München

Au ktio ns vo rsch a u

Uli. Neumecklenburg

Ausstellung:

Ernst Fritzsche, Berlin

Ludwig Richter, Zeichnung

Ausstellung: Ludwigsgalerie, München

In der Orangerie

hat man seine Bilder

und Zeichnungen ver-

einigt. Das Ensemble

dieser Werke beweist

die allgemeine Über-

schätzung der male-

rischen Qualitäten

dieses Meisters. In der

Gesamtheit bleibt die

Farbe stumpfund unper-

sönlich; sie hat keinen

Eigenwert und dient

lediglich zur Füllung der

ausdrucksvollen Kon-

turen, zur Schaffung

von Hell und Dunkel und

zur Steigerung des

Raumgefühls. Die pla-

stische Form dagegen,

das Volumen der Figu-

ren, ihre Körperhaftig-

keit, ihre menschliche

und seelische Schwere

kommt in dieser Aus-

stellung ganz besonders

zum Ausdruck. In male-

rischer Beziehung be-

weist Daumier keinerlei

Ideen seiner Zeitge-

Corot, Diaz und Cour-

diesen Bildern wider.

Die Kollektivschau des

burger Museum. Als Hauptwerke von be-

sonderer Schönheit dürfen vor allem auch zwei

beschnitzte Holzschilde angesprochen werden,

deren edles dekoratives Gepräge kaum von den

besten in Museumsbesitz befindlichen Stücken

übertroffen wird. Eine Reihe japanischer No-

Masken rundet die sehenswerte Ausstellung ab.

Der Bund zeichnender Künstler Münchens

zeigte im großen Saal des Kunstvereins eine

vollwertige Kollektivschau seiner Mitglieder.

Da es nicht möglich ist, die Leistungen im ein-

zelnen zu besprechen, wie sie es verdienten,

seien nur die Namen der Aussteller genannt:

Bauriedl, Broel, Eggert, Heinsdorff, Hoerschel-

mann, Kaiser, Kalb, Kolb, Kubinij, Lieber-

mann, Mayrhofer-Passau, Müller-Schnutten-

bach, Neumann, Pfeiffer, Roth, Schaupp,

Peter von Cornelius, Liegender weiblicher Akt

Studie zur Daphne im Göttersaal der Münchener Glyptothek

Sammlung Konsul Heumann, Chemnitz

Ausstellung: Kunstverein, Leipzig

Berlin, April

Das Internationale Kunst - und

Auktions-Haus kündigt für den April

zwei Versteigerungen an. In einer Auktion am

7. und 17. April befinden sich komplette

Zimmer aus ersten Werkstätten, schöne Perser

Teppiche, Aubussons, ein Steinway-Stutzflügel,

Silber, Porzellan, Glas und Einzelmöbel.

Die Versteigerung Ende April, die alten

Sammlerbesitz bringt, dürfte von besonderem

Interesse sein. Wir finden: Ein Jünglings-

porträt von van Dyck, das im Jahre 1909 auf

der Ausstellung des Kaiser Friedrich-Museum-

Vereins in Berlin ausgestellt war, eine pracht-

volle Terrakotta-Plastik von Benedetto da

Majano, ein Porträt des Fürsten Bismarck von

Lenbach, das der Künstler selbst als sein

bestes Werk bezeichnete. Ferner Gobelins des

17. Jahrhunderts, Majoliken, schöne Möbel des

Norddeutschen Barock und einen typischen

Kuba-Teppich des 17. Jahrhunderts.

Leipzig, Mai

C. G. Boerner wird Mitte Mai zwei Auk-

tionen abhalten, von denen die eine in ge-

wohnter Weise alte Graphik enthält, wiederum

Bestände der alten Sammlung König Friedrich

August II. von Sachsen sowie einen zweiten

Teil jener fürstlichen Sammlung, die auf der

November-Auktion 1933 kostbarste alte Meister

verkaufen ließ. Aus ihr kommen diesmal un-

gewöhnlich schöne Qualitäten von Barbari,

Campagnola, Dürer, Lukas van Leyden, Meister

E. S., Rembrandt, Schongauer, ein Herkules

Seghers usw. Als zweite Versteigerung bereitet

C. G. Boerner die Auktion der Handzeich-

nungssammlung Professor Dr. Paul

Arndt (München) vor, die ein reiches

Material deutscher Handzeichnungen des

druck, das in der Bibliotheque Natio-

nale in über 400 Nummern vor dem Be-

schauer ausgebreitet ist. Daumier als Graphi-

ker, der über 4000 Blätter geschaffen hat, ist

im wahrsten und modernsten Sinne ein Journa-

list. Der beißende Witz seiner Texte und die

Prägnanz seiner Zeichnung, die Leichtigkeit

seiner Handschrift, die malerischen Effekte

von Schwarz und Weiß, die er ganz bildhaft

auszunutzen wußte, ließen ihn zum wirklichen

Ahnherrn der ganzen modernen Karikatur wer-

den. Eine Überraschung in dieser Ausstellung

sind die plastischen Skizzen aus Ton, die Dau-

mier angefertigt hat, um danach seine Zeich-

nungen auszuführen. Dr. Fritz N e u g a s s

Berlin, 12.—14. April

Den Charakter der Sammlung Her-

bert M. Gutmann, die, wie hier bereits

berichtet, am 12.—14. April durch P. Graupe

versteigert wird, bestimmen nicht so sehr ein-

zelne gewichtige Hauptwerke als ein durch-

gehend aufs Dekorative gerichteter Geschmack,

der der Wohnkultur und dem Qualitätssinn des

Besitzers entsprach. Das 18. Jahrhundert be-

herrscht den Eindruck. Bei den Gemälden han¬

delt es sich meist um Porträts; voran das

Damenbildnis von Nattier (Abbildung in Nr. 12

der „Weltkunst“), englische Bildnisse von Opie,

Ramsay, Raeburn, dann von Graff, Schröder,

Dietricy, Joh. Fr. Tischbein, Rotari, dekorative

Veduten von Bison, Morgenstern, Malleyn u. a.

Einzeln zu erwähnen ein sehr gutes Bismarck-

bildnis von Lenbach und eine Marienkrönung

von Rubens. Eine Hauptabteilung bester

Qualität bilden die Möbel meist deutscher und

französischer Provenienz: hervorzuheben die

lange Reihe der Kleinmöbel, die Sitzmöbel mit

alten Bezügen, eine Anzahl ausgezeichneter

Kommoden, Schreibtische u. dgl. Es folgen

syrische Gläser, Bronzen und Metallarbeiten,

sehr gutes Silber, Textilien und Porzellan.

Umfangreich die Kollektion der Ostasiatica mit

schönen Keramiken und Porzellanen, sowie die

Sammlung islamischer Kleinkunst, vor allem

Gefäßkeramik. Bei den Textilien ist besonders

auf die Folge von vier großen Wandteppichen

mit Darstellungen aus der Heraklessage hin-

zuweisen, Brüsseler Arbeiten um 1570, viel-

leicht nach Vorlage von Michael Coxie, außer-

dem auf die herrlichen Savonnerie- und Aubus-

son-Teppiche.

ins Ausland, und zu spät erkannten die Ver-

antwortlichen die versäumten Gelegenheiten.

Der Fall Daumier ist hierfür ein ebenso

schlagendes Beispiel, wie die große „Manet-

Ausstellung“ des letzten Jahres. Von den

45 Gemälden und den 146 Aquarellen und

Zeichnungen, die in der Orangerie zusammen-

gebracht wurden, stammen nur 5 Bilder und

7 Aquarelle aus den Beständen des Louvre. Es

ist wahrlich eine traurige Bilanz für die Be-

stände der eigenen Nation, wenn die besten

Werke aus Berlin, München, Breslau, Budapest,

der Schweiz und den Vereinigten Staaten ent-

liehen werden mußten.

Seit 33 Jahren wurde Daumier in Frank-

reich keiner umfassenden Würdigung mehr

teilhaftig. Und jetzt hat man gleich zwei Pa-

rallelausstellungen veranstaltet, um das ganze

Werk dieses vielseitigen Künstlers aufzu-

zeigen.

Selbständigkeit. Die

nossen und Freunde:

bet spiegeln sich in

Diese Unsicherheit im Malerischen wird je-

doch durch die Motive, den geistigen Ge-

halt, die lineare Form und die Offenbarun-

gen der menschlichen Seele reichlich wettge-

macht. Die Bilder, besonders aber die leichte-

ren Aquarelle und flüchtigen Skizzen, offen-

baren die ganze Tiefe und Charakterisierungs-

fähigkeit des Meisters, der die sozialen Pro-

bleme seiner Zeit, den Bürger, den Spießer, den

Politiker mit chronikhafter Treue zu schildern

wußte. Doch alle diese Motive kommen erst

ganz in seinem graphischen Werk zum Aus-

Zn Paris

Honore Daumier

Zu oft schon hat man in Paris erfahren,

wie schwer es ist, alte Unterlassungssünden

wieder gut zu machen. Nur unter den größten

Schwierigkeiten ist es den französischen

Museen heute noch möglich, das allzu vernach-

lässigte Oeuvre der großen Meister des

19. Jahrhunderts zusammenzubringen. Die

besten Werke gingen um die Jahrhundertwende

in Köln

Neudeutsche

Romantiker

Die Galerie Abels in Köln zeigt in

ihrer gegenwärtigen Ausstellung einige Maler

der Neuromantik, die bereits seit Jahren hier

eine besondere Pflegestätte gefunden haben.

Der Düsseldorfer Werner P e i n e r ist mit

zwei lichten und klaren Motiven aus Kronen-

burg und dem malerisch reizvollen Zirkuspferd

(Abb. S. 2) vertreten, H. Böttger,

Schrimpf und Lenk mit Landschaften,

Mangold und Böhm mit liebevoll ins Detail

gehenden Blumenstilleben.

Adrian Ludwig Richter

Die Ludwigsgalerie in München, die

sich schon immer für die Maler des 19. Jahr-

hunderts eingesetzt

hat, ehrt Ludwig

Richter durch eine

Ausstellung, die sie

anläßlich seines 50.

Todestages aus Pri-

vatbesitz zusammen-

gebracht hat. Diese

im tiefsten Sinne des

Wortes zeitgemäße

Veranstaltung wird

um so mehr Auf-

merksamkeiterregen,

als sie in der Haupt-

sache wenig oder nur

in der Reproduktion

bekannte, ja teilweise

auch ganz unbe-

kannte Werke dieses

Künstlers aufweist.

Die Ölbilder stehen

bei Richter an Zahl

hinter den Aquarel-

len und Handzeich-

nungen zurück und

so kann auch diese

Ausstellung ihrer

nicht viele zeigen.

Dafür sind die vor-

handenen wahre Per-

len romantischerMal-

kunst: das früheste

seiner Bilder „Ponte

Salaro“ (1928), ein

großes, bisher kaum

gekanntes Gemälde

von der Rocca di

Mezzo, eine Abend-

landschaft bei Ole-

vano und die Skizze

zu der im Glaspalast verbrannten „Sommer-

lust“ seien genannt. Das Bildnis ist mit einer

Porträtzeichnung des befreundeten Malers

Theodor Rehbenitz vertreten. Daran schließen

sich in bunter Fülle —■ rund 130 Blätter — alle

die köstlichen Zeichnungen und Aquarelle aus

dem Märchen, dem Volks- und Familienleben:

Rübezahl, 7 Schwaben, Melusine, Illustrationen

zu Goethe und Bechstein, die wir hier in Ori-

ginalen bewundern dürfen in dieser ersten süd-

deutschen Ludwig Richter-Ausstellung.

Das Großteil des Ausstellungsgutes stammt

aus der Sammlung F1 i n s c h in Leipzig,

andere aus Auktionen bei Boerner (Prof.

Arndt) und H. Helbing in Frankfurt. F.

Schmoll v. Eisenwerth, Schultz, Sieck,

Staschus, Tillberg, Traub und Wilke.

Daran schloß sich im zweiten Saal eine

Sonderschau „Nymphenburg“ des Malers Fritz

Bayerlein mit 23 Bildern, die diesem Juwel der

Rokokobau- und -gartenkunst entnommen sind.

Malers Harry

Schultz wurde anläßlich des 60. Geburtstags

veranstaltet und zeigte dessen Werk von den

Anfängen bis heute: eine eigenwillige, in

Thema und Technik ihre eigenen Wege gehende

Künstlerpersönlichkeit. Den letzten Saal

füllen meist großformatige Werke des Malers

Ewald Vetter.

19. Jahrhunderts enthält. Wir werden die Be-

stände der beiden Versteigerungen noch aus-

führlich würdigen.

Frankfurt a. M., 17. April

Das Kunsthaus Heinrich Hahn hat

die ursprünglich für den 10. April vorgesehene

Auktion auf 17. April verschoben.

New York, 4.—7. April

Die erste Aprilwoche bringt in New York

zwei bedeutende Auktionsereignisse. Erstens

die Bibliothek William K. B i x b y, die Erst-

ausgaben und Manuskripte enthält, u. a. Bücher

aus dem Besitz von Washington. Gleichzeitig

gelangt die Sammlung Mrs. B. Stern zur

Versteigerung, die u. a. Bilder von Watteau,

Boucher, Greuze, signierte französische Möbel

des 18. Jahrhunderts, Renaissance-Bronzen,

Tapisserien, Meißner und Sevres-Porzellane

schönster Qualität umfaßt. Interessant, daß

unter den Gemälden auch einige deutsche

Werke sich befinden, so eine westfälische Altar-

tafel des 15. Jahrhunderts, ein Porträt von

Barthel Bruyn und ein wundervolles, 1512 da-

tiertes Männerbildnis von Baldung-Grien.

Was kostete

das Neue Rom?

Das neue Rom Mussolinis, dessen Pracht

und Größe des öfteren besprochen worden ist,

ist zum wesentlichen Teil in den Jahren der

schlimmsten Krise entstanden und man hat

zum mindesten vor zwei Jahren die Arbeiten

an der Ewigen Stadt in den Arbeits-

beschaffungsplan eingesetzt, sie somit regel-

recht als Notstandsarbeiten bezeichnet. Es

ist immer wieder, auch an dieser Stelle, be-

tont worden, daß die Städtebauten in Rom,

wenigstens soweit es sich um die Freilegung

der antiken Bauwerke, die Ausgrabungen und

den Durchbruch neuer Straßen handelte, mit

sehr geringen Kosten durchgeführt worden

sind. Ziffern waren freilich nicht bekannt

gegeben worden. Nunmehr hat Mussolini es

an der Zeit gehalten, die Welt und die Römer

wissen zu lassen, was das neue Rom des

Faschismus bisher an Geldern verbraucht hat.

Diese Summen sind unglaublich niedrig. Sie

belaufen sich insgesamt auf nur 112 Millionen

Lire, das sind etwa 25 Millionen Mark. Im

einzelnen verteilen sieh die Summen mit

28 Millionen auf die Via del Mare, die große

Straße, die vom Kapitol an der Rupe Tarpeja

vorbei nach dem Marcelltheater führt und dort

in die Zufahrtstraßen nach Ostia einbiegt, mit

71 Millionen Lire auf die Via deHTmpero, seit

Trajan der letzte Bergdurchstich eines der

römischen Hügel, mit 8 Millionen auf die Iso-

lierung und Freilegung des Kapitol, mit 5 Mil-

lionen auf die Via dei Trionfi, welche vom

Kolosseum bis zum Beginn des Zirkus Maximus

führt und den Palatin in das auferstehende

antike Rom einzubeziehen beginnt. Die Frei-

legung des Marcelltheaters dürfte mit in- die—

Kosten der Via del Mare eingerechnet sein,

Giebelfigur. Neumecklenburg

Ausstellung: Ernst Fritzsche, Berlin

während die Ausgrabung der Augustus-Nerva-

und Cäsarforen in den Etat der Via dell’Im-

pero gehören. Man wird nunmehr mit ähn-

lichen Summen an die Freilegung des Circus

Maximus herangehen. G. R.