Jahrg. VIIIfNr. 49 vom 9. Dezember 1934

DIE WELTKUNST

5

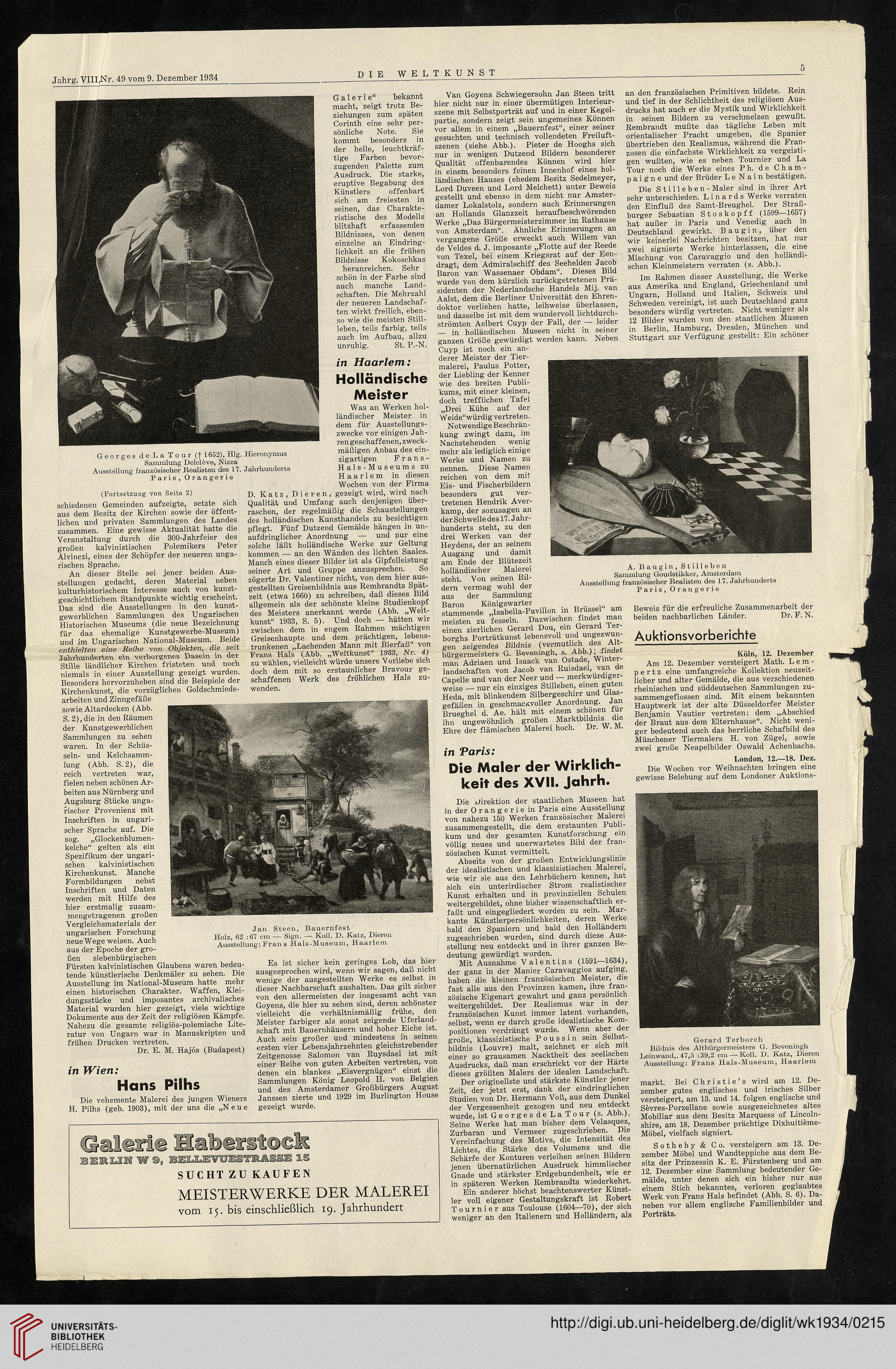

Georges de La Tour (f 1652), Hlg. Hieronymus

Sammlung Deleleve, Nizza

Ausstellung französischer Bealisten des 17. Jahrhunderts

Paris, Orangerie

(Fortsetzung von Seite 2)

schiedenen Gemeinden aufzeigte, setzte sich

aus dem Besitz der Kirchen sowie der öffent-

lichen und privaten Sammlungen des Landes

zusammen. Eine gewisse Aktualität hatte die

Veranstaltung durch die 300-Jahrfeier des

großen kalvinistischen Polemikers Peter

Alvinczi, eines der Schöpfer der neueren unga-

rischen Sprache.

An dieser Stelle sei jener beiden Aus-

stellungen gedacht, deren Material neben

kulturhistorischem Interesse auch von kunst-

geschichtlichem Standpunkte wichtig erscheint.

Das sind die Ausstellungen in den kunst-

gewerblichen Sammlungen des Ungarischen

Historischen Museums (die neue Bezeichnung

für das ehemalige Kunstgewerbe-Museum)

und im Ungarischen National-Museum. Beide

enthielten eine Reihe von Objekten, die seit

Jahrhunderten ein verborgenes Dasein in der

Stille ländlicher Kirchen fristeten und noch

niemals in einer Ausstellung gezeigt wurden.

Besonders hervorzuheben sind die Beispiele der

Kirchenkunst, die vorzüglichen Goldschmiede-

arbeiten und Zinngefäße

sowie Altardecken (Abb.

S. 2), die in den Räumen

der Kunstgewerblichen

Sammlungen zu sehen

waren. In der Schüs¬

seln- und Kelchsamm¬

lung (Abb. S. 2), die

reich vertreten war,

fielen neben schönen Ar¬

beiten aus Nürnberg und

Augsburg Stücke unga¬

rischer Provenienz mit

Inschriften in ungari¬

scher Sprache auf. Die

sog. „Glockenblumen¬

kelche“ gelten als ein

Spezifikum der ungari¬

schen kalvinistischen

Kirchenkunst. Manche

Formbildungen nebst

Inschriften und Daten

werden mit Hilfe des

hier erstmalig zusam¬

mengetragenen großen

Vergleichsmaterials der

ungarischen Forschung

neue Wege weisen. Auch

aus der Epoche der gro¬

ßen siebenbürgischen

Fürsten kalvinistischen Glaubens waren bedeu-

tende künstlerische Denkmäler zu sehen. Die

Ausstellung im National-Museum hatte mehr

einen historischen Charakter. Waffen, Klei-

dungsstücke und imposantes archivalisches

Material wurden hier gezeigt, viele wichtige

Dokumente aus der Zeit der religiösen Kämpfe.

Nahezu die gesamte religiös-polemische Lite-

ratur von Ungarn war in Manuskripten und

frühen Drucken vertreten.

Dr. E. M. Hajos (Budapest)

in Wien:

Hans Pilhs

Die vehemente Malerei des jungen Wieners

H. Pilhs (geb. 1903), mit der uns die „Neue

Galerie“ bekannt

macht, zeigt trotz Be-

ziehungen zum späten

Corinth eine sehr per-

sönliche Note. Sie

kommt besonders in

der helle, leuchtkräf-

tige Farben bevor-

zugenden Palette zum

Ausdruck. Die starke,

eruptive Begabung des

Künstlers offenbart

sich am freiesten in

seinen, das Charakte-

ristische des Modells

blitzhaft erfassenden

Bildnisses, von denen

einzelne an Eindring-

lichkeit an die frühen

Bildnisse Kokoschkas

heranreichen. Sehr

schön in der Farbe sind

auch manche Land-

schaften. Die Mehrzahl

der neueren Landschaf-

ten wirkt freilich, eben-

so wie die meisten Still-

leben, teils farbig, teils

auch im Aufbau, allzu

unruhig. St. P.-N.

in Haarlem:

Holländische

Meister

Was an Werken hol-

ländischer Meister in

dem für Ausstellungs-

zwecke vor einigen Jah-

ren geschaffenen, zweck-

mäßigen Anbau des ein-

zigartigen Frans-

Hals-Museums zu

Haarlem in diesen

Wochen von der Firma

D. Katz, Die r en, gezeigt wird, wird nach

Qualität und Umfang auch denjenigen über-

raschen, der regelmäßig die Schaustellungen

des holländischen Kunsthandels zu besichtigen

pflegt. Fünf Dutzend Gemälde hängen in un-

aufdringlicher Anordnung — und nur eine

solche läßt holländische Werke zur Geltung

kommen — an den Wänden des lichten Saales.

Manch eines dieser Bilder ist als Gipfelleistung

seiner Art und Gruppe anzusprechen. So

zögerte Dr. Valentiner nicht, von dem hier aus-

gestellten Greisenbildnis aus Rembrandts Spät-

zeit (etwa 1660) zu schreiben, daß dieses Bild

allgemein als der schönste kleine Studienkopf

des Meisters anerkannt werde (Abb. „Welt-

kunst“ 1933, S. 5). Und doch — hätten wir

zwischen dem in engem Rahmen mächtigen

Greisenhaupte und dem prächtigen, lebens-

trunkenen „Lachenden Mann mit Bierfaß“ von

Frans Hals (Abb. „Weltkunst“ 1933, Nr. 4)

zu wählen, vielleicht würde unsere Vorliebe sich

doch dem mit so erstaunlicher Bravour ge-

schaffenen Werk des fröhlichen Hals zu-

wenden.

Es ist sicher kein geringes Lob, das hier

ausgesprochen wird, wenn wir sagen, daß nicht

wenige der ausgestellten Werke es selbst in

dieser Nachbarschaft aushalten. Das gilt sicher

von den allermeisten der insgesamt acht van

Goyens, die hier zu sehen sind, deren schönster

vielleicht die verhältnismäßig frühe, den

Meister farbiger als sonst zeigende Uferland-

schaft mit Bauernhäusern und hoher Eiche ist.

Auch sein großer und mindestens in seinen

ersten vier Lebensjahrzehnten gleichstrebender

Zeitgenosse Salomon van Ruysdael ist mit

einer Reihe von guten Arbeiten vertreten, von

denen ein blankes „Eisvergnügen“ einst die

Sammlungen König Leopold II. von Belgien

und des Amsterdamer Großbürgers August

Janssen zierte und 1929 im Burlington House

gezeigt wurde.

Jan Steen, Bauernfest

Holz, 62 :67 cm — Sign. — Koll. D. Katz, Dieren

Ausstellung: Fran s Hals-Museum, Haarlem

W 3.5

SUCHT ZU KAUFEN

MEISTERWERKE DER MALEREI

vom 15. bis einschließlich 19. Jahrhundert

Van Goyens Schwiegersohn Jan Steen tritt

hier nicht nur in einer übermütigen Interieur-

szene mit Selbstporträt auf und in einer Kegel-

partie, sondern zeigt sein ungemeines Können

vor allem in einem „Bauernfest“, einer seiner

gesuchten und technisch vollendeten Freiluft-

szenen (siehe Abb.). Pieter de Hooghs sich

nur in wenigen Dutzend Bildern besonderer

Qualität offenbarendes Können wird hier

in einem besonders feinen Innenhof eines hol-

ländischen Hauses (ehedem Besitz Sedelmeyer,

Lord Duveen und Lord Melchett) unter Beweis

gestellt und ebenso in dem nicht nur Amster-

damer Lokalstolz, sondern auch Erinnerungen

an Hollands Glanzzeit heraufbeschwörenden

Werke „Das Bürgermeisterzimmer im Rathause

von Amsterdam“. Ähnliche Erinnerungen an

vergangene Größe erweckt auch Willem van

de Veldes d. J. imposante „Flotte auf der Reede

von Texel, bei einem Kriegsrat auf der Een-

dragt, dem Admiralschiff des Seehelden Jacob

Baron van Wassenaer Obdam“. Dieses Bild

wurde von dem kürzlich zurückgetretenen Prä-

sidenten der Nederlandsche Handels Mij. van

Aalst, dem die Berliner Universität den Ehren-

doktor verliehen hatte, leihweise überlassen,

und dasselbe ist mit dem wundervoll lichtdurch-

strömten Aelbert Cuyp der Fall, der — leider

—- in holländischen Museen nicht in seiner

ganzen Größe gewürdigt werden kann. Neben

Cuyp ist noch ein an¬

derer Meister der Tier¬

malerei, Paulus Potter,

der Liebling der Kenner

wie des breiten Publi¬

kums, mit einer kleinen,

doch trefflichen Tafel

„Drei Kühe auf der

Weide“ würdig vertreten.

N otwendige Beschrän-

kung zwingt dazu, im

Nachstehenden wenig

mehr als lediglich einige

Werke und Namen zu

nennen. Diese Namen

reichen von dem mit

Eis- und Fischerbildern

besonders gut ver¬

tretenen Hendrik Aver-

kamp, der sozusagen an

der Schwelle des 17. Jahr-

hunderts steht, zu den

drei Werken van der

Heydens, der an seinem

Ausgang und damit

am Ende der Blütezeit

holländischer Malerei

steht. Von seinen Bil-

dern vermag wohl der

aus der Sammlung

Baron Königswarter

stammende „Isabella-Pavillon in Brüssel“ am

meisten zu fesseln. Dazwischen findet man

einen zierlichen Gerard Dou, ein Gerard Ter-

borghs Porträtkunst lebensvoll und ungezwun-

gen zeigendes Bildnis (vermutlich des Alt-

bürgermeisters G. Beveningh, s. Abb.); findet

man Adriaen und Isaack van Ostade, Winter-

landschaften von Jacob van Ruisdael, van de

Capelle und van der Neer und — merkwürdiger-

weise — nur ein einziges Stilleben, einen guten

Heda, mit blinkendem Silbergeschirr und Glas-

gefäßen in geschmacKvoller Anordnung. Jan

Brueghel d. Ae. hält mit einem schönen für

ihn ungewöhnlich großen Marktbildnis die

Ehre der flämischen Malerei hoch. Dr. W. M.

in Paris:

Die Maler der Wirklich-

keit des XVII. Jahrh.

Die Direktion der staatlichen Museen hat

in der Orangerie in Paris eine Ausstellung

von nahezu 150 Werken französischer Malerei

zusammengestellt, die dem erstaunten Publi-

kum und der gesamten Kunstforschung ein

völlig neues und unerwartetes Bild der fran-

zösischen Kunst vermittelt.

Abseits von der großen Entwicklungslinie

der idealistischen und klassizistischen Malerei,

wie wir sie aus den Lehrbüchern kennen, hat

sich ein unterirdischer Strom realistischer

Kunst erhalten und in provinziellen Schulen

weitergebildet, ohne bisher wissenschaftlich er-

faßt und eingegliedert worden zu sein. Mar-

kante Künstlerpersönlichkeiten, deren Werke

bald den Spaniern und bald den Holländern

zugeschrieben wurden, sind durch diese Aus-

stellung neu entdeckt und in ihrer ganzen Be-

deutung gewürdigt worden.

Mit Ausnahme Valentins (1591—1634),

der ganz in der Manier Caravaggios aufging,

haben die kleinen französischen Meister, die

fast alle aus den Provinzen kamen, ihre fran-

zösische Eigenart gewahrt und ganz persönlich

weitergebildet. Der Realismus war in der

französischen Kunst immer latent vorhanden,

selbst, wenn er durch große idealistische Kom-

positionen verdrängt wurde. Wenn aber der

große, klassizistische P 0 u s s i n sein Selbst-

bildnis (Louvre) malt, zeichnet er sich mit

einer so grausamen Nacktheit des seelischen

Ausdrucks, daß man erschrickt vor der Härte

dieses größten Malers der idealen Landschaft.

Der originellste und stärkste Künstler jener

Zeit, der jetzt erst, dank der eindringlichen

Studien von Dr. Hermann Voß, aus dem Dunkel

der Vergessenheit gezogen und neu entdeckt

wurde, ist Georges de La Tour (s. Abb.).

Seine Werke hat man bisher dem Velasquez,

Zurbaran und Vermeer zugeschrieben. Die

Vereinfachung des Motivs, die Intensität des

Lichtes, die Stärke des Volumens und die

Schärfe der Konturen verleihen seinen Bildern

jenen übernatürlichen Ausdruck himmlischer

Gnade und stärkster Erdgebundenheit, wie er

in späteren Werken Rembrandts wiederkehrt.

Ein anderer höchst beachtenswerter Künst-

ler voll eigener Gestaltungskraft ist Robert

Tournier aus Toulouse (1604—70), der sich

weniger an den Italienern und Holländern, als

an den französischen Primitiven bildete. Rein

und tief in der Schlichtheit des religiösen Aus-

drucks hat auch er die Mystik und Wirklichkeit

in seinen Bildern zu verschmelzen gewußt.

Rembrandt mußte das tägliche Leben mit

orientalischer Pracht umgeben, die Spanier

übertrieben den Realismus, während die Fran-

zosen die einfachste Wirklichkeit zu vergeisti-

gen wußten, wie es neben Tournier und La

Tour noch die Werke eines Ph. de Cham-

p a i gn e und der Brüder Le N ai n bestätigen.

Die Stilleben - Maler sind in ihrer Art

sehr unterschieden. L i n a r d s Werke verraten

den Einfluß des Samt-Breughel. Der Straß-

burger Sebastian Stoskopff (1599—1657)

hat außer in Paris und Venedig auch in

Deutschland gewirkt. B a u g i n , über den

wir keinerlei Nachrichten besitzen, hat nur

zwei signierte Werke hinterlassen, die eine

Mischung von Caravaggio und den holländi-

schen Kleinmeistern verraten (s. Abb.).

Im Rahmen dieser Ausstellung, die Werke

aus Amerika und England, Griechenland und

Ungarn, Holland und Italien, Schweiz und

Schweden vereinigt, ist auch Deutschland ganz

besonders würdig vertreten. Nicht weniger als

12 Bilder wurden von den staatlichen Museen

in Berlin, Hamburg, Dresden, München und

Stuttgart zur Verfügung gestellt: Ein schöner

Beweis für die erfreuliche Zusammenarbeit der

beiden nachbarlichen Länder. Dr. F. N.

Auktionsvorberichte

Köln, 12. Dezember

Am 12. Dezember versteigert Math. Lem-

p e r t z eine umfangreiche Kollektion neuzeit-

licher und alter Gemälde, die aus verschiedenen

rheinischen und süddeutschen Sammlungen zu-

sammengeflossen sind. Mit einem bekannten

Hauptwerk ist der alte Düsseldorfer Meister

Benjamin Vautier vertreten: dem „Abschied

der Braut aus dem Elternhause“. Nicht weni-

ger bedeutend auch das herrliche Schafbild des

Münchener Tiermalers H. von Zügel, sowie

zwei große Neapelbilder Oswald Achenbachs.

Gerard Terborch

Bildnis des Altbürgermeisters G. Beveningh

Leinwand,, 47,5 :39,2 em—-Koll. D. Katz, Dieren

Ausstellung: Frans Hals-Museum, Haarlem

markt. Bei Christie’s wird am 12. De-

zember gutes englisches und irisches Silber

versteigert, am 13. und 14. folgen englische und

Sevres-Porzellane sowie ausgezeichnetes altes

Mobiliar aus dem Besitz Marquess of Lincoln-

shire, am 18. Dezember prächtige Dixhuitieme-

Möbel, vielfach signiert.

Sotheby & Co. versteigern am 13. De-

zember Möbel und Wandteppiche aus dem Be-

sitz der Prinzessin K. E. Fürstenberg und am

12. Dezember eine Sammlung bedeutender Ge-

mälde, unter denen sich ein bisher nur aus

einem Stich bekanntes, verloren geglaubtes

Werk von Frans Hals befindet (Abb. S. 6). Da-

neben vor allem englische Familienbilder und

Porträts.

A. Baugin, Stilleben

Sammlung Goudstikker, Amsterdam

Ausstellung französischer Realisten des 17. Jahrhunderts

Paris, Orangerie

DIE WELTKUNST

5

Georges de La Tour (f 1652), Hlg. Hieronymus

Sammlung Deleleve, Nizza

Ausstellung französischer Bealisten des 17. Jahrhunderts

Paris, Orangerie

(Fortsetzung von Seite 2)

schiedenen Gemeinden aufzeigte, setzte sich

aus dem Besitz der Kirchen sowie der öffent-

lichen und privaten Sammlungen des Landes

zusammen. Eine gewisse Aktualität hatte die

Veranstaltung durch die 300-Jahrfeier des

großen kalvinistischen Polemikers Peter

Alvinczi, eines der Schöpfer der neueren unga-

rischen Sprache.

An dieser Stelle sei jener beiden Aus-

stellungen gedacht, deren Material neben

kulturhistorischem Interesse auch von kunst-

geschichtlichem Standpunkte wichtig erscheint.

Das sind die Ausstellungen in den kunst-

gewerblichen Sammlungen des Ungarischen

Historischen Museums (die neue Bezeichnung

für das ehemalige Kunstgewerbe-Museum)

und im Ungarischen National-Museum. Beide

enthielten eine Reihe von Objekten, die seit

Jahrhunderten ein verborgenes Dasein in der

Stille ländlicher Kirchen fristeten und noch

niemals in einer Ausstellung gezeigt wurden.

Besonders hervorzuheben sind die Beispiele der

Kirchenkunst, die vorzüglichen Goldschmiede-

arbeiten und Zinngefäße

sowie Altardecken (Abb.

S. 2), die in den Räumen

der Kunstgewerblichen

Sammlungen zu sehen

waren. In der Schüs¬

seln- und Kelchsamm¬

lung (Abb. S. 2), die

reich vertreten war,

fielen neben schönen Ar¬

beiten aus Nürnberg und

Augsburg Stücke unga¬

rischer Provenienz mit

Inschriften in ungari¬

scher Sprache auf. Die

sog. „Glockenblumen¬

kelche“ gelten als ein

Spezifikum der ungari¬

schen kalvinistischen

Kirchenkunst. Manche

Formbildungen nebst

Inschriften und Daten

werden mit Hilfe des

hier erstmalig zusam¬

mengetragenen großen

Vergleichsmaterials der

ungarischen Forschung

neue Wege weisen. Auch

aus der Epoche der gro¬

ßen siebenbürgischen

Fürsten kalvinistischen Glaubens waren bedeu-

tende künstlerische Denkmäler zu sehen. Die

Ausstellung im National-Museum hatte mehr

einen historischen Charakter. Waffen, Klei-

dungsstücke und imposantes archivalisches

Material wurden hier gezeigt, viele wichtige

Dokumente aus der Zeit der religiösen Kämpfe.

Nahezu die gesamte religiös-polemische Lite-

ratur von Ungarn war in Manuskripten und

frühen Drucken vertreten.

Dr. E. M. Hajos (Budapest)

in Wien:

Hans Pilhs

Die vehemente Malerei des jungen Wieners

H. Pilhs (geb. 1903), mit der uns die „Neue

Galerie“ bekannt

macht, zeigt trotz Be-

ziehungen zum späten

Corinth eine sehr per-

sönliche Note. Sie

kommt besonders in

der helle, leuchtkräf-

tige Farben bevor-

zugenden Palette zum

Ausdruck. Die starke,

eruptive Begabung des

Künstlers offenbart

sich am freiesten in

seinen, das Charakte-

ristische des Modells

blitzhaft erfassenden

Bildnisses, von denen

einzelne an Eindring-

lichkeit an die frühen

Bildnisse Kokoschkas

heranreichen. Sehr

schön in der Farbe sind

auch manche Land-

schaften. Die Mehrzahl

der neueren Landschaf-

ten wirkt freilich, eben-

so wie die meisten Still-

leben, teils farbig, teils

auch im Aufbau, allzu

unruhig. St. P.-N.

in Haarlem:

Holländische

Meister

Was an Werken hol-

ländischer Meister in

dem für Ausstellungs-

zwecke vor einigen Jah-

ren geschaffenen, zweck-

mäßigen Anbau des ein-

zigartigen Frans-

Hals-Museums zu

Haarlem in diesen

Wochen von der Firma

D. Katz, Die r en, gezeigt wird, wird nach

Qualität und Umfang auch denjenigen über-

raschen, der regelmäßig die Schaustellungen

des holländischen Kunsthandels zu besichtigen

pflegt. Fünf Dutzend Gemälde hängen in un-

aufdringlicher Anordnung — und nur eine

solche läßt holländische Werke zur Geltung

kommen — an den Wänden des lichten Saales.

Manch eines dieser Bilder ist als Gipfelleistung

seiner Art und Gruppe anzusprechen. So

zögerte Dr. Valentiner nicht, von dem hier aus-

gestellten Greisenbildnis aus Rembrandts Spät-

zeit (etwa 1660) zu schreiben, daß dieses Bild

allgemein als der schönste kleine Studienkopf

des Meisters anerkannt werde (Abb. „Welt-

kunst“ 1933, S. 5). Und doch — hätten wir

zwischen dem in engem Rahmen mächtigen

Greisenhaupte und dem prächtigen, lebens-

trunkenen „Lachenden Mann mit Bierfaß“ von

Frans Hals (Abb. „Weltkunst“ 1933, Nr. 4)

zu wählen, vielleicht würde unsere Vorliebe sich

doch dem mit so erstaunlicher Bravour ge-

schaffenen Werk des fröhlichen Hals zu-

wenden.

Es ist sicher kein geringes Lob, das hier

ausgesprochen wird, wenn wir sagen, daß nicht

wenige der ausgestellten Werke es selbst in

dieser Nachbarschaft aushalten. Das gilt sicher

von den allermeisten der insgesamt acht van

Goyens, die hier zu sehen sind, deren schönster

vielleicht die verhältnismäßig frühe, den

Meister farbiger als sonst zeigende Uferland-

schaft mit Bauernhäusern und hoher Eiche ist.

Auch sein großer und mindestens in seinen

ersten vier Lebensjahrzehnten gleichstrebender

Zeitgenosse Salomon van Ruysdael ist mit

einer Reihe von guten Arbeiten vertreten, von

denen ein blankes „Eisvergnügen“ einst die

Sammlungen König Leopold II. von Belgien

und des Amsterdamer Großbürgers August

Janssen zierte und 1929 im Burlington House

gezeigt wurde.

Jan Steen, Bauernfest

Holz, 62 :67 cm — Sign. — Koll. D. Katz, Dieren

Ausstellung: Fran s Hals-Museum, Haarlem

W 3.5

SUCHT ZU KAUFEN

MEISTERWERKE DER MALEREI

vom 15. bis einschließlich 19. Jahrhundert

Van Goyens Schwiegersohn Jan Steen tritt

hier nicht nur in einer übermütigen Interieur-

szene mit Selbstporträt auf und in einer Kegel-

partie, sondern zeigt sein ungemeines Können

vor allem in einem „Bauernfest“, einer seiner

gesuchten und technisch vollendeten Freiluft-

szenen (siehe Abb.). Pieter de Hooghs sich

nur in wenigen Dutzend Bildern besonderer

Qualität offenbarendes Können wird hier

in einem besonders feinen Innenhof eines hol-

ländischen Hauses (ehedem Besitz Sedelmeyer,

Lord Duveen und Lord Melchett) unter Beweis

gestellt und ebenso in dem nicht nur Amster-

damer Lokalstolz, sondern auch Erinnerungen

an Hollands Glanzzeit heraufbeschwörenden

Werke „Das Bürgermeisterzimmer im Rathause

von Amsterdam“. Ähnliche Erinnerungen an

vergangene Größe erweckt auch Willem van

de Veldes d. J. imposante „Flotte auf der Reede

von Texel, bei einem Kriegsrat auf der Een-

dragt, dem Admiralschiff des Seehelden Jacob

Baron van Wassenaer Obdam“. Dieses Bild

wurde von dem kürzlich zurückgetretenen Prä-

sidenten der Nederlandsche Handels Mij. van

Aalst, dem die Berliner Universität den Ehren-

doktor verliehen hatte, leihweise überlassen,

und dasselbe ist mit dem wundervoll lichtdurch-

strömten Aelbert Cuyp der Fall, der — leider

—- in holländischen Museen nicht in seiner

ganzen Größe gewürdigt werden kann. Neben

Cuyp ist noch ein an¬

derer Meister der Tier¬

malerei, Paulus Potter,

der Liebling der Kenner

wie des breiten Publi¬

kums, mit einer kleinen,

doch trefflichen Tafel

„Drei Kühe auf der

Weide“ würdig vertreten.

N otwendige Beschrän-

kung zwingt dazu, im

Nachstehenden wenig

mehr als lediglich einige

Werke und Namen zu

nennen. Diese Namen

reichen von dem mit

Eis- und Fischerbildern

besonders gut ver¬

tretenen Hendrik Aver-

kamp, der sozusagen an

der Schwelle des 17. Jahr-

hunderts steht, zu den

drei Werken van der

Heydens, der an seinem

Ausgang und damit

am Ende der Blütezeit

holländischer Malerei

steht. Von seinen Bil-

dern vermag wohl der

aus der Sammlung

Baron Königswarter

stammende „Isabella-Pavillon in Brüssel“ am

meisten zu fesseln. Dazwischen findet man

einen zierlichen Gerard Dou, ein Gerard Ter-

borghs Porträtkunst lebensvoll und ungezwun-

gen zeigendes Bildnis (vermutlich des Alt-

bürgermeisters G. Beveningh, s. Abb.); findet

man Adriaen und Isaack van Ostade, Winter-

landschaften von Jacob van Ruisdael, van de

Capelle und van der Neer und — merkwürdiger-

weise — nur ein einziges Stilleben, einen guten

Heda, mit blinkendem Silbergeschirr und Glas-

gefäßen in geschmacKvoller Anordnung. Jan

Brueghel d. Ae. hält mit einem schönen für

ihn ungewöhnlich großen Marktbildnis die

Ehre der flämischen Malerei hoch. Dr. W. M.

in Paris:

Die Maler der Wirklich-

keit des XVII. Jahrh.

Die Direktion der staatlichen Museen hat

in der Orangerie in Paris eine Ausstellung

von nahezu 150 Werken französischer Malerei

zusammengestellt, die dem erstaunten Publi-

kum und der gesamten Kunstforschung ein

völlig neues und unerwartetes Bild der fran-

zösischen Kunst vermittelt.

Abseits von der großen Entwicklungslinie

der idealistischen und klassizistischen Malerei,

wie wir sie aus den Lehrbüchern kennen, hat

sich ein unterirdischer Strom realistischer

Kunst erhalten und in provinziellen Schulen

weitergebildet, ohne bisher wissenschaftlich er-

faßt und eingegliedert worden zu sein. Mar-

kante Künstlerpersönlichkeiten, deren Werke

bald den Spaniern und bald den Holländern

zugeschrieben wurden, sind durch diese Aus-

stellung neu entdeckt und in ihrer ganzen Be-

deutung gewürdigt worden.

Mit Ausnahme Valentins (1591—1634),

der ganz in der Manier Caravaggios aufging,

haben die kleinen französischen Meister, die

fast alle aus den Provinzen kamen, ihre fran-

zösische Eigenart gewahrt und ganz persönlich

weitergebildet. Der Realismus war in der

französischen Kunst immer latent vorhanden,

selbst, wenn er durch große idealistische Kom-

positionen verdrängt wurde. Wenn aber der

große, klassizistische P 0 u s s i n sein Selbst-

bildnis (Louvre) malt, zeichnet er sich mit

einer so grausamen Nacktheit des seelischen

Ausdrucks, daß man erschrickt vor der Härte

dieses größten Malers der idealen Landschaft.

Der originellste und stärkste Künstler jener

Zeit, der jetzt erst, dank der eindringlichen

Studien von Dr. Hermann Voß, aus dem Dunkel

der Vergessenheit gezogen und neu entdeckt

wurde, ist Georges de La Tour (s. Abb.).

Seine Werke hat man bisher dem Velasquez,

Zurbaran und Vermeer zugeschrieben. Die

Vereinfachung des Motivs, die Intensität des

Lichtes, die Stärke des Volumens und die

Schärfe der Konturen verleihen seinen Bildern

jenen übernatürlichen Ausdruck himmlischer

Gnade und stärkster Erdgebundenheit, wie er

in späteren Werken Rembrandts wiederkehrt.

Ein anderer höchst beachtenswerter Künst-

ler voll eigener Gestaltungskraft ist Robert

Tournier aus Toulouse (1604—70), der sich

weniger an den Italienern und Holländern, als

an den französischen Primitiven bildete. Rein

und tief in der Schlichtheit des religiösen Aus-

drucks hat auch er die Mystik und Wirklichkeit

in seinen Bildern zu verschmelzen gewußt.

Rembrandt mußte das tägliche Leben mit

orientalischer Pracht umgeben, die Spanier

übertrieben den Realismus, während die Fran-

zosen die einfachste Wirklichkeit zu vergeisti-

gen wußten, wie es neben Tournier und La

Tour noch die Werke eines Ph. de Cham-

p a i gn e und der Brüder Le N ai n bestätigen.

Die Stilleben - Maler sind in ihrer Art

sehr unterschieden. L i n a r d s Werke verraten

den Einfluß des Samt-Breughel. Der Straß-

burger Sebastian Stoskopff (1599—1657)

hat außer in Paris und Venedig auch in

Deutschland gewirkt. B a u g i n , über den

wir keinerlei Nachrichten besitzen, hat nur

zwei signierte Werke hinterlassen, die eine

Mischung von Caravaggio und den holländi-

schen Kleinmeistern verraten (s. Abb.).

Im Rahmen dieser Ausstellung, die Werke

aus Amerika und England, Griechenland und

Ungarn, Holland und Italien, Schweiz und

Schweden vereinigt, ist auch Deutschland ganz

besonders würdig vertreten. Nicht weniger als

12 Bilder wurden von den staatlichen Museen

in Berlin, Hamburg, Dresden, München und

Stuttgart zur Verfügung gestellt: Ein schöner

Beweis für die erfreuliche Zusammenarbeit der

beiden nachbarlichen Länder. Dr. F. N.

Auktionsvorberichte

Köln, 12. Dezember

Am 12. Dezember versteigert Math. Lem-

p e r t z eine umfangreiche Kollektion neuzeit-

licher und alter Gemälde, die aus verschiedenen

rheinischen und süddeutschen Sammlungen zu-

sammengeflossen sind. Mit einem bekannten

Hauptwerk ist der alte Düsseldorfer Meister

Benjamin Vautier vertreten: dem „Abschied

der Braut aus dem Elternhause“. Nicht weni-

ger bedeutend auch das herrliche Schafbild des

Münchener Tiermalers H. von Zügel, sowie

zwei große Neapelbilder Oswald Achenbachs.

Gerard Terborch

Bildnis des Altbürgermeisters G. Beveningh

Leinwand,, 47,5 :39,2 em—-Koll. D. Katz, Dieren

Ausstellung: Frans Hals-Museum, Haarlem

markt. Bei Christie’s wird am 12. De-

zember gutes englisches und irisches Silber

versteigert, am 13. und 14. folgen englische und

Sevres-Porzellane sowie ausgezeichnetes altes

Mobiliar aus dem Besitz Marquess of Lincoln-

shire, am 18. Dezember prächtige Dixhuitieme-

Möbel, vielfach signiert.

Sotheby & Co. versteigern am 13. De-

zember Möbel und Wandteppiche aus dem Be-

sitz der Prinzessin K. E. Fürstenberg und am

12. Dezember eine Sammlung bedeutender Ge-

mälde, unter denen sich ein bisher nur aus

einem Stich bekanntes, verloren geglaubtes

Werk von Frans Hals befindet (Abb. S. 6). Da-

neben vor allem englische Familienbilder und

Porträts.

A. Baugin, Stilleben

Sammlung Goudstikker, Amsterdam

Ausstellung französischer Realisten des 17. Jahrhunderts

Paris, Orangerie