2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 50 vom 16. Dezember 1934

Stermann bringt als stärkster Kolorist des

Kreises die bunten Erscheinungen dieses Da-

seins in eindeutigen, klingenden Flächen sym-

bolhaft zum Ausdruck, entrinnt jedoch, wenn

er den Eigenwert des Farbigen zu scharf be-

tont, nicht immer der Gefahr, ins Dekorative

abzugleiten. Dunklere, gehaltenere Töne be-

vorzugt Josef Albert Benkert, dessen

Bilder, immer irgendwie gebaut, etwa durch

den Schwung von Dünenzügen, das Geäst von

Bäumen, die den Blick in die Tiefe führen,

selbst noch durch die Gesichtsfurchen eines

alten Müllers (s. Abb.), verdichtet und ein-

drucksvoll anmuten. Stärker als hier spricht

das Gefühlsmäßige, lyrisch Klingende in

Bildern von Otto Andreas Schreiber.

Seine ländlichen Szenen, denen Figürliches, Ge-

bärdenmäßiges ihren Rhythmus geben, haben

im Ausdruck der Farben nach ihren Gemüts-

werten ein durchaus eigenes Gepräge. Auch

Wilhelm Philipp ist in dieser Welt

heimisch, die für ihn jedoch mehr Begrenzung

und Idylle bleibt. Seine Weise, leichter hin-

strömend, aber eindringender und vielseitiger

als der erste Blick erwarten läßt, trägt einen

heiteren Zug, der in Bildern von Hans

Weidemann nicht mehr anzutreffen ist. In

ihrer epischen Breite, schwermütigen Ruhe er-

innern sie an Nolde, der vielleicht als geistiger

Schirmherr der Gruppe anzusehen ist. Die

farbigen Klänge in diesen Stücken muten auch

dort eigentümlich an, wo das Visionäre noch

nicht ganz erreicht ist. Z e e c k

in ‘Düsseldorf:

Alte Meister

Unter den für Weihnachten gerüsteten Be-

ständen des Düsseldorfer Kunsthandels findet

man einige nicht unwichtige Werke älte-

rer .Malerei. Die Galerie Bammann

zeigt verschiedene vlämische Landschaften der

Brueghel-Richtung, ein stilistisch eigenartiges

deutsches Waldmotiv von dem um 1666 in

Nürnberg tätigen Franz Rösel von Rosenhof,

ferner eine barockbewegte, farbenfreudige

Kreuzigungsszene des Franzosen Pierre

Subleyras, die von Tiepolo angeregt wurde.

Aus neuerer Zeit betrachtet man ein

koloristisch sehr gepflegtes, leider unbekanntes

Malerbildnis aus dem Ingres-Kreis und dann

besonders ein kleines Ostseebild Caspar David

Friedrichs, das unter dem Titel „Der Morgen“

— als Teilstück einer Tageszeitenserie — im

Jahre 1809, wohl in Erinnerung an Rügen, ent-

standen ist (s. Abb.). Das intime, in seiner

malerisch zarten und perspektivisch weit-

räumigen Ausführung nachhaltig beein-

druckende Werk wurde zuerst im Jahre 1832

im Königsberger Kunstverein ausgestellt.

Auch die Galerie Paffrath, deren

Augenmerk in erster Linie auf die repräsenta-

tive Haltung der Düsseldorfer und Münchner

Malerei des 19. Jahrhunderts gerichtet ist,

bringt niederländische Kunst in einer Reihe von

prächtigen Blumen- und Fruchtstilleben des

Jan Brueghel, Jan Davidsz de Heem und der

einst am Düsseldorfer Hof bekannten Rachel

Ruysch und ferner in einem 1618 datierten

Miniaturbildnis des Paulus Moreelse. Lasch

in Köln:

Japanische Malerei

Im Kölnischen Kunstverein wurde eine

große Ausstellung „Japanische Malerei“ er-

öffnet, die ausschließlich Kakemonos, also

Rollbilder, zeigt und die bedeutendsten Strö-

mungen der japanischen Malerei vom 14. bis

zum 19. Jahrhundert in gut gewählten und zum

Teil seltenen Zeugnissen veranschaulicht. Die

Grundlage bildet die Privatsammlung von Pro-

fessor C. J. Fuchs in Tübingen. Außerdem ent-

hält die auch für das japanische Wesen und die

Geisteshaltung des östlichen Inselvolks auf-

schlußreiche Schau Beiträge von T. Bälz

(Stuttgart) und aus dem Museum für ost-

asiatische Kunst in Köln. ' K. H. B.

in Mannheim:

Das deutsche Lied

In seiner neueröffneten Ausstellung „Das

deutsche Lied“ setzt das Städtische

Schloßmuseum Mannheim seine dem

deutschen Volkstum gewidmete Ausstellungs-

folge: „Volksbräuche — Märchen — Sage —

Lied“ über ein volkskundlich besonders wichti-

ges und reizvolles Gebiet fort.

In einprägsamen

Ausschnitten, in Bild

und Schrift, veranschau¬

licht sie die Entwick¬

lung durch Jahrhun¬

derte, vom Minne- und

Meistersang bis zur Ge¬

genwart. Vor allem will

sie aufzeigen, welch

vielfältige Anregung

die bildende Kunst aus

dem unerschöpflichen

Reichtum des deutschen

Liedes, zumal des Volks¬

gesanges empfangen

hat. Alle Gattungen

des Liedes treten bei¬

spielhaft ausgewählt in

Erscheinung. Die Ge¬

mütstiefe des deutschen

Liedes spricht zu uns,

wo Wort, Weise und

Bild sich vereinigen,

nicht minder in den

naiven Holzschnitten zu

alten Lieddrucken als

in kunstvoll erdachten

Zeichnungen und Male¬

reien der Romantik

oder neuerer Meister.

Wie die voraus-

gegangenen Ausstellun¬

gen darf auch diese von

Museumsdirektor Prof.

Dr. Walther durchge¬

führte Schau als erst¬

maliger Versuch bild¬

mäßiger Erfassung des

Themas in seinen man-

nigfachen Abwandlun¬

gen gelten.

in Wien:

Antoine Watteau

Gedächtnisausstellung zum

250. Todestag

Die kleine Gedächtnisausstellung in der

Albertina, zu der entgegen den sonstigen

Gepflogenheiten auch private Leihgaben her-

angezogen wurden, läßt die Gestalt des Künst-

lers aus ihrer Zeit und Umgebung heraus vor

uns erstehen. Arbeiten seines Lehrers Claude

Gillot, von Charles de la Fosse, dem „Premier

Peintre du Roy“ A. Coy-

pel, von F. Lemoyne,

den Schlachtenmalern

F. A. van der Meuten

und J. Parrocel (die

seine Soldatenbilder an-

geregt haben), seinem

Schüler N. Lancret u. a.

bilden den Rahmen für

die Figurenstudien Wat-

teaus. Von seinem zehn

Blatt umfassenden

Oeuvre an Radierungen

sind neun vorhanden.

Die Gemälde werden

durch zeitgenössische

Radierungen und Stiche

vergegenwärtigt. Gra-

phiken machen auch mit

den königlichen Schlös-

sern in und bei Paris

und ihren Gärten zur

Zeit Watteaus bekannt

und ergänzen so das

Bild des Künstlers und

seiner Epoche auf das

Glücklichste. P.-N.

Fanny Elßler

In den Zimmern, die dem Dichter A. Wild-

gans während seiner Burgtheaterzeit als Amts-

räume dienten, hat die Leitung des Burg-

theatermuseums in Wien eine Gedächt-

nisausstellung zum 50. Todestag von Fanny

Elßler veranstaltet. Es ist das alte Wien, das

hier mit der berühmten Tänzerin und ihren

Verehrern und den Künstlern, die sich um sie

scharten, wieder lebendig wird. Fanny Elßler

selbst tritt uns in zahlreichen Gemälden ent-

gegen, darunter in Meisterwerken von Sehrotz-

berg und dem ungarischen Amerling-Schüler

Borsös, in Miniaturen und Aquarellen von

Agricola, F. Lieder d. J., R. Theer, Lithogra-

phien von Kriehuber und Jantzen.

Das humoristische Sitten-

bild in Wien

Wien, Hagenbund

England, wo die karikaturistische Darstel-

lung durch Hogarth zu dem Rang eines eige-

nen Kunstgebiets erhoben wurde, hat auch auf

die Entwicklung des österreichischen Sittenbil-

des maßgebend eingewirkt. So sieht man noch

in den Aquatintaradierungen von G. Opitz

(1775—-1841) deutlich das Vorbild Hogarths

nachwirken, in den Graphiken Matthäus Lode-

rers (1781—1828), Josef Lanzedellys (1774 bis

1832), das Beispiel Rowlandsons. Eine durch-

schlagende Wirkung auf das Volk gewinnt die

humoristische Darstellung erst in dem Augen-

blick, als sie sich durch die Verbindung mit

der Presse in den Dienst der Öffentlichkeit

stellt. Da ist es namentlich Bäuerles „Wiener

Allgemeine Theaterzeitung“, das verbreitetste

Gesellschaftsblatt Österreichs im Vormärz,

das die gewandtesten graphischen Künstler,

Christian Schöller (1782—1851) und Kajetan,

mit seinem bürgerlichen Namen Dr. Eifinger

(1822—1864) geheißen, an sich zieht.

Seinen Höhepunkt erreicht das humo-

ristische Sittenbild (das auch von Schwind er-

folgreich kultiviert wird) in den Lithographien

von Anton Zampis (1822—1883), der unmittel-

bar an die Karikaturisten des Zweiten Kaiser-

reiches anknüpft und auch die politischen

Tagesereignisse in den Kreis seiner Schilde-

rungen einbezieht.

Ernst Juch und der vor wenigen Jahren

verstorbene Hans Schließmann leiten in das

20. Jahrhundert über, mit dessen Beginn —

dem Ausbruch des Weltkrieges als zeitlicher

Grenze — die von W. Born veranstaltete

Selvuu ausklingt. St. P.-N.

in Paris:

Salon d’Automne 1934

Der diesjährige Salon d’Automne hat zum

mindesten den Vorteil, übersichtlicher als bis-

her zu sein. Fast 500 Bilder weniger als im

vergangenen Jahr sind ausgestellt worden. Ein

zweites Faktum: Große, repräsentative Bilder

fehlen fast ganz. Daran ist zum Teil natür-

lich die Krise schuld, andererseits gibt es aber

wirklich keine Maler mehr, die wie Delacroix

und Puvis de Chavannes große Flächen be-

malen können. Aber auch unter den übrigen

Bildern gibt es wenige, von denen man sagen

könnte, daß hinter ihnen eine große Begabung

schlummere. Immer wieder sieht man Blumen-

stilleben, Landschaften ä la Monet, Pissarro

und Vlaminck, liegende Akte oder realistische

Porträts in althergebrachtem Stil. Es fällt

auf, daß kubistische Bilder fast völlig fehlen.

Allgemein ist ein Zug zum Beruhigten, Ab-

gerundeten, Klaren zu erkennen. — Ein Maler

ragt hervor, Jean Crotti, und er gehört nicht

mehr zur jüngsten Generation. H. L.

Vera Rockline

Vera Rockline ist seit fünfzehn Jahren dem

Publikum und der Kritik in Paris bekannt, viele

ihrer Werke sind im Laufe dieser Zeit von

französischen Museen wie dem Petit Palais,

dem Musee de Pau u. a. angekauft worden.

Auch bei den Sammlern erfreute sich die

Malerin besonderer Gunst: selten nur kamen

ihre Gemälde von den regelmäßigen Aus-

stellungen in den Pariser Kunstsalons in ihr

Atelier zurück, das dem Besucher immer neue

Eindrücke von dem lebensvollen und vorwärts-

drängenden Talent der Künstlerin bot. Bis im

letzten Jahre sich die Türen dieses Ateliers

für immer schlossen, als inmitten ihres Werkes,

das heute drei Säle der Galerie Barreiro

in Paris als Gedächtnisausstellung füllt, Vera

Rockline auf tragische Weise durch Selbstmord

aus dem Leben schied. Der Nachlaß, jetzt sorg-

fältig gesammelt, setzt diesem Schaffen ein

würdiges Denkmal. Während die Künstlerin zu

ihren Lebzeiten neben himmelnden Kritiken

auch manch zurückhaltende Besprechung be-

kam, ist jetzt nach ihrem Tode die Pariser

Kritik einmütig in der Feststellung, daß Vera

Rockline einen bleibenden Platz in der Ge-

schichte der Malerei unserer Tage behalten

wird (s. Abb.). Assia R. (Paris)

Caspar David Friedrich, Der Morgen. 1809

Ausstellung: Galerie Bammann, Düsseldorf

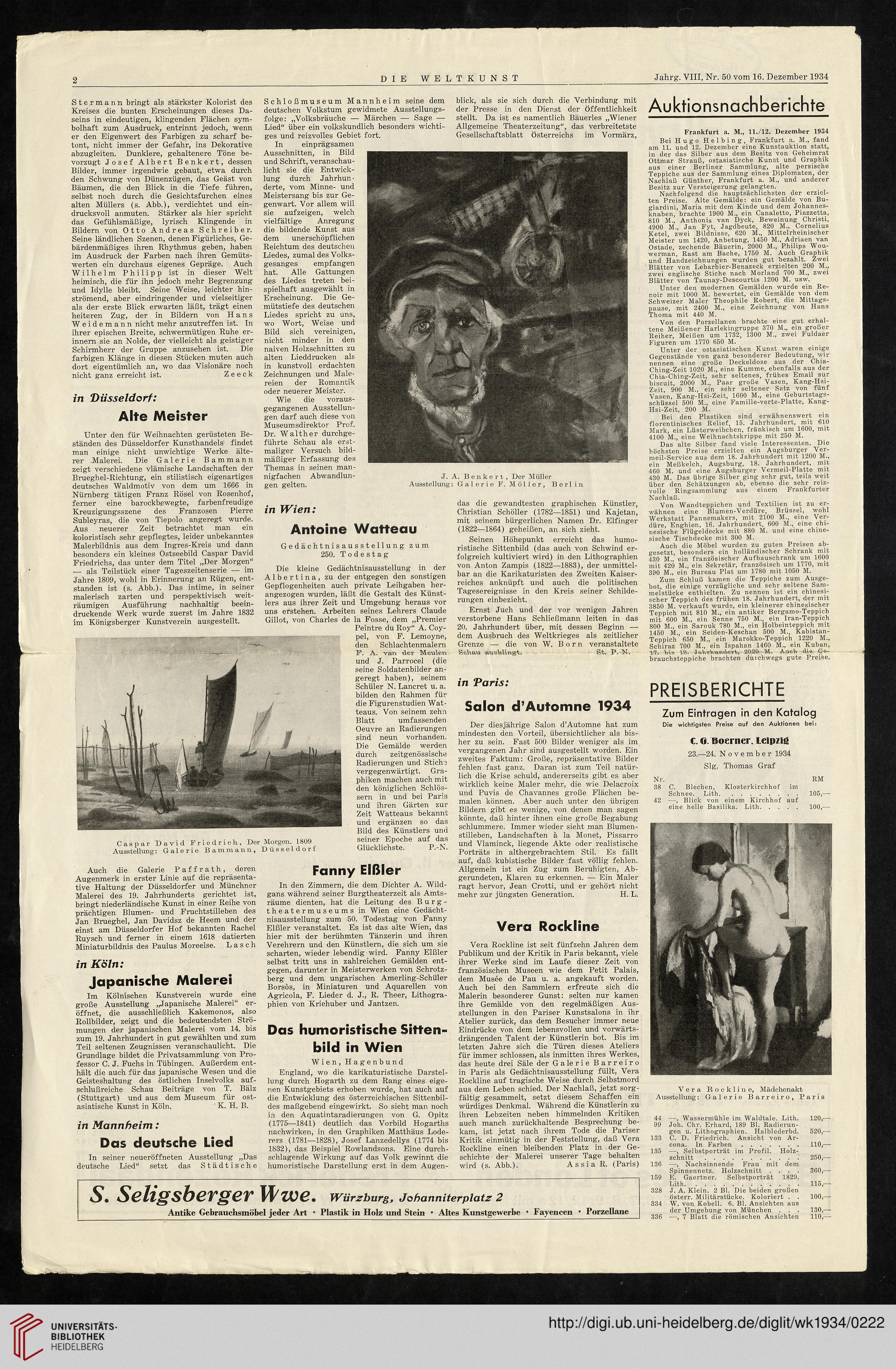

J. A. Benkert, Der Müller

Ausstellung: Galerie F. Möller, Berlin

5. Seligsberger Uwe. Würzburg, Johanniterplatz 2

Antike Gebrauchsmöbel jeder Art • Plastik in Holz und Stein » Altes Kunstgewerbe ’ Fayencen • Porzellane

Auktionsnachberichte

Frankfurt a. M„ 11./12. Dezember 1934

Bei Hugo Helbing, Frankfurt a. M., fand

am 11. und 12. Dezember eine Kunstauktion statt,

in der das Silber aus dem Besitz von Geheimrat

Ottmar Strauß, ostasiatische Kunst und Graphik

aus einer Berliner Sammlung, alte persische

Teppiche aus der Sammlung eines Diplomaten, der

Nachlaß Günther, Frankfurt a. M„ und anderer

Besitz zur Versteigerung gelangten.

Nachfolgend die hauptsächlichsten der erziel-

ten Preise. Alte Gemälde: ein Gemälde von Bu-

giardini, Maria mit dem Kinde und dem Johannes-

knaben, brachte 1900 M., ein Canaletto, Piazzetta,

810 M., Anthonis van Dyck, Beweinung Christi,

4900 M., Jan Fyt, Jagdbeute, 820 M., Cornelius

Ketel, zwei Bildnisse, 620 M„ Mittelrheinischer

Meister um 1420, Anbetung, 1450 M., Adriaen van

Ostade, zechende Bäuerin, 2000 M„ Philips Wou-

werman, Rast am Bache, 1750 M. Auch Graphik

und Handzeichnungen wurden gut bezahlt. Zwei

Blätter von Lebarbier-Benazeck erzielten 200 M.,

zwei englische Stiche nach Morland 700 M., zwei

Blätter von Taunay-Descourtis 1200 M. usw.

Unter den modernen Gemälden wurde ein Re-

noir mit 1000 M. bewertet, ein Gemälde von dem

Schweizer Maler Theophile Robert, die Mittags-

pause, mit 2400 M., eine Zeichnung von Hans

Thoma mit 440 M.

Von den Porzellanen brachte eine gut erhal-

tene Meißener Harlekingruppe 370 M., ein großer

Reiher, Meißen um 1732, 1300 M., zwei Fuldaer

Figuren um 1770 650 M.

Unter der ostasiatischen Kunst waren einige

Gegenstände von ganz besonderer Bedeutung, wir

nennen eine große Deckeldose aus der Chia-

Ching-Zeit 1020 M„ eine Kumme, ebenfalls aus der

Chia-Ching-Zeit, sehr seltenes, frühes Email sur

biscuit, 2000 M., Paar große Vasen, Kang-Hsi-

Zeit, 900 M„ ein sehr seltener Satz von fünf

Vasen, Kang-Hsi-Zeit, 1600 M„ eine Geburtstags-

schüssel 500 M., eine Famille-verte-Platte, Kang-

Hsi-Zeit, 200 M.

Bei den Plastiken sind erwähnenswert ein

florentinisches Relief, 15. Jahrhundert, mit 610

Mark, ein Lüsterweibchen, fränkisch um 1600, mit

4100 M., eine Weihnachtskrippe mit 250 M.

Das alte Silber fand viele Interessenten. Die

höchsten Preise erzielten ein Augsburger Ver-

meil-Service aus dem 18. Jahrhundert mit 1200 M.,

ein Meßkelch, Augsburg, 18. Jahrhundert, mit

460 M. und eine Augsburger Vermeil-Platte mit

430 M. Das übrige Silber ging sehr gut, teils weit

über den Schätzungen ab, ebenso die sehr reiz-

volle Ringsammlung aus einem Frankfurter

Nachlaß.

Von Wandteppichen und Textilien ist zu er-

wähnen eine Blumen-Verdüre, Brüssel, wohl

Werkstatt Pannemakers, mit 2100 M., eine Ver-

düre, Enghien, 16. Jahrhundert, 600 M., eine chi-

nesische Flügeldecke mit 880 M. und eine chine-

sische Tischdecke mit 300 M.

Auch die Möbel wurden zu guten Preisen ab-

gesetzt, besonders ein holländischer Schrank mit

430 M., ein französischer Aufbauschrank um 1600

mit 420 M„ ein Sekretär, französisch um 1770, mit

390 M., ein Bureau Plat um 1780 mit 1050 M.

Zum Schluß kamen die Teppiche zum Ausge-

bot, die einige vorzügliche und sehr seltene Sam-

melstücke enthielten. Zu nennen ist ein chinesi-

scher Teppich des frühen 18. Jahrhundert, der mit

3850 M. verkauft wurde, ein kleinerer chinesischer

Teppich mit 810 M„ ein antiker Bergamo-Teppich

mit 600 M., ein Senne 750 M., ein Iran-Teppich

800 M., ein Sarouk 780 M„ ein Holbeinteppich mit

1450 M., ein Seiden-Keschan 500 M., Kabistan-

Teppich 650 M„ ein Marokko-Teppich _ 1220 M„

Schiraz 700 M., ein Ispahan 1460 M., ein Kuban,

17. bis 18. JahrhundeTt, 2020 M. Auch die Ge-

brauehsteppiche brachten durchwegs gute Preise.

PREISBERICHTE

Zum Einträgen in den Katalog

Die wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:

C. G. Boerner. Leipzig

23.—24. November 1934

Slg. Thomas Graf

Nr.

RM

38 C. Blechen, Klosterkirchhof im

Schnee. Lith.

42 —, Blick von einem Kirchhof auf

eine helle Basilika. Lith.

105 —

100,—

Vera Rockline, Mädchenakt

Ausstellung: Galerie Barreiro, Paris

44 —, Wassermühle im Waldtale. Lith. 120,—

99 Joh. Chr. Erhard, 189 Bl. Radierun¬

gen u. Lithographien. Halblederbd. 520,-—

133 C. D. Friedrich. Ansicht von Ar-

cona. In Farben.110,—

135 —, Selbstporträt im Profil. Holz¬

schnitt ... 250,—

136 —, Nachsinnende Frau mit dem

Spinnennetz. Holzschnitt .... 360,—

159 E. Gaertner. Selbstporträt 1829.

Lith.115,—

328 J. A. Klein. 2 Bl. Die beiden großen

österr. Militärstücke. Koloriert . . 100,—

334 W. von. Kobell. 6. Bl. Ansichten aus

der Umgebung von München . . . 130,—

336 —, 7 Blatt die römischen Ansichten 110,—

DIE WELTKUNST

Jahrg. VIII, Nr. 50 vom 16. Dezember 1934

Stermann bringt als stärkster Kolorist des

Kreises die bunten Erscheinungen dieses Da-

seins in eindeutigen, klingenden Flächen sym-

bolhaft zum Ausdruck, entrinnt jedoch, wenn

er den Eigenwert des Farbigen zu scharf be-

tont, nicht immer der Gefahr, ins Dekorative

abzugleiten. Dunklere, gehaltenere Töne be-

vorzugt Josef Albert Benkert, dessen

Bilder, immer irgendwie gebaut, etwa durch

den Schwung von Dünenzügen, das Geäst von

Bäumen, die den Blick in die Tiefe führen,

selbst noch durch die Gesichtsfurchen eines

alten Müllers (s. Abb.), verdichtet und ein-

drucksvoll anmuten. Stärker als hier spricht

das Gefühlsmäßige, lyrisch Klingende in

Bildern von Otto Andreas Schreiber.

Seine ländlichen Szenen, denen Figürliches, Ge-

bärdenmäßiges ihren Rhythmus geben, haben

im Ausdruck der Farben nach ihren Gemüts-

werten ein durchaus eigenes Gepräge. Auch

Wilhelm Philipp ist in dieser Welt

heimisch, die für ihn jedoch mehr Begrenzung

und Idylle bleibt. Seine Weise, leichter hin-

strömend, aber eindringender und vielseitiger

als der erste Blick erwarten läßt, trägt einen

heiteren Zug, der in Bildern von Hans

Weidemann nicht mehr anzutreffen ist. In

ihrer epischen Breite, schwermütigen Ruhe er-

innern sie an Nolde, der vielleicht als geistiger

Schirmherr der Gruppe anzusehen ist. Die

farbigen Klänge in diesen Stücken muten auch

dort eigentümlich an, wo das Visionäre noch

nicht ganz erreicht ist. Z e e c k

in ‘Düsseldorf:

Alte Meister

Unter den für Weihnachten gerüsteten Be-

ständen des Düsseldorfer Kunsthandels findet

man einige nicht unwichtige Werke älte-

rer .Malerei. Die Galerie Bammann

zeigt verschiedene vlämische Landschaften der

Brueghel-Richtung, ein stilistisch eigenartiges

deutsches Waldmotiv von dem um 1666 in

Nürnberg tätigen Franz Rösel von Rosenhof,

ferner eine barockbewegte, farbenfreudige

Kreuzigungsszene des Franzosen Pierre

Subleyras, die von Tiepolo angeregt wurde.

Aus neuerer Zeit betrachtet man ein

koloristisch sehr gepflegtes, leider unbekanntes

Malerbildnis aus dem Ingres-Kreis und dann

besonders ein kleines Ostseebild Caspar David

Friedrichs, das unter dem Titel „Der Morgen“

— als Teilstück einer Tageszeitenserie — im

Jahre 1809, wohl in Erinnerung an Rügen, ent-

standen ist (s. Abb.). Das intime, in seiner

malerisch zarten und perspektivisch weit-

räumigen Ausführung nachhaltig beein-

druckende Werk wurde zuerst im Jahre 1832

im Königsberger Kunstverein ausgestellt.

Auch die Galerie Paffrath, deren

Augenmerk in erster Linie auf die repräsenta-

tive Haltung der Düsseldorfer und Münchner

Malerei des 19. Jahrhunderts gerichtet ist,

bringt niederländische Kunst in einer Reihe von

prächtigen Blumen- und Fruchtstilleben des

Jan Brueghel, Jan Davidsz de Heem und der

einst am Düsseldorfer Hof bekannten Rachel

Ruysch und ferner in einem 1618 datierten

Miniaturbildnis des Paulus Moreelse. Lasch

in Köln:

Japanische Malerei

Im Kölnischen Kunstverein wurde eine

große Ausstellung „Japanische Malerei“ er-

öffnet, die ausschließlich Kakemonos, also

Rollbilder, zeigt und die bedeutendsten Strö-

mungen der japanischen Malerei vom 14. bis

zum 19. Jahrhundert in gut gewählten und zum

Teil seltenen Zeugnissen veranschaulicht. Die

Grundlage bildet die Privatsammlung von Pro-

fessor C. J. Fuchs in Tübingen. Außerdem ent-

hält die auch für das japanische Wesen und die

Geisteshaltung des östlichen Inselvolks auf-

schlußreiche Schau Beiträge von T. Bälz

(Stuttgart) und aus dem Museum für ost-

asiatische Kunst in Köln. ' K. H. B.

in Mannheim:

Das deutsche Lied

In seiner neueröffneten Ausstellung „Das

deutsche Lied“ setzt das Städtische

Schloßmuseum Mannheim seine dem

deutschen Volkstum gewidmete Ausstellungs-

folge: „Volksbräuche — Märchen — Sage —

Lied“ über ein volkskundlich besonders wichti-

ges und reizvolles Gebiet fort.

In einprägsamen

Ausschnitten, in Bild

und Schrift, veranschau¬

licht sie die Entwick¬

lung durch Jahrhun¬

derte, vom Minne- und

Meistersang bis zur Ge¬

genwart. Vor allem will

sie aufzeigen, welch

vielfältige Anregung

die bildende Kunst aus

dem unerschöpflichen

Reichtum des deutschen

Liedes, zumal des Volks¬

gesanges empfangen

hat. Alle Gattungen

des Liedes treten bei¬

spielhaft ausgewählt in

Erscheinung. Die Ge¬

mütstiefe des deutschen

Liedes spricht zu uns,

wo Wort, Weise und

Bild sich vereinigen,

nicht minder in den

naiven Holzschnitten zu

alten Lieddrucken als

in kunstvoll erdachten

Zeichnungen und Male¬

reien der Romantik

oder neuerer Meister.

Wie die voraus-

gegangenen Ausstellun¬

gen darf auch diese von

Museumsdirektor Prof.

Dr. Walther durchge¬

führte Schau als erst¬

maliger Versuch bild¬

mäßiger Erfassung des

Themas in seinen man-

nigfachen Abwandlun¬

gen gelten.

in Wien:

Antoine Watteau

Gedächtnisausstellung zum

250. Todestag

Die kleine Gedächtnisausstellung in der

Albertina, zu der entgegen den sonstigen

Gepflogenheiten auch private Leihgaben her-

angezogen wurden, läßt die Gestalt des Künst-

lers aus ihrer Zeit und Umgebung heraus vor

uns erstehen. Arbeiten seines Lehrers Claude

Gillot, von Charles de la Fosse, dem „Premier

Peintre du Roy“ A. Coy-

pel, von F. Lemoyne,

den Schlachtenmalern

F. A. van der Meuten

und J. Parrocel (die

seine Soldatenbilder an-

geregt haben), seinem

Schüler N. Lancret u. a.

bilden den Rahmen für

die Figurenstudien Wat-

teaus. Von seinem zehn

Blatt umfassenden

Oeuvre an Radierungen

sind neun vorhanden.

Die Gemälde werden

durch zeitgenössische

Radierungen und Stiche

vergegenwärtigt. Gra-

phiken machen auch mit

den königlichen Schlös-

sern in und bei Paris

und ihren Gärten zur

Zeit Watteaus bekannt

und ergänzen so das

Bild des Künstlers und

seiner Epoche auf das

Glücklichste. P.-N.

Fanny Elßler

In den Zimmern, die dem Dichter A. Wild-

gans während seiner Burgtheaterzeit als Amts-

räume dienten, hat die Leitung des Burg-

theatermuseums in Wien eine Gedächt-

nisausstellung zum 50. Todestag von Fanny

Elßler veranstaltet. Es ist das alte Wien, das

hier mit der berühmten Tänzerin und ihren

Verehrern und den Künstlern, die sich um sie

scharten, wieder lebendig wird. Fanny Elßler

selbst tritt uns in zahlreichen Gemälden ent-

gegen, darunter in Meisterwerken von Sehrotz-

berg und dem ungarischen Amerling-Schüler

Borsös, in Miniaturen und Aquarellen von

Agricola, F. Lieder d. J., R. Theer, Lithogra-

phien von Kriehuber und Jantzen.

Das humoristische Sitten-

bild in Wien

Wien, Hagenbund

England, wo die karikaturistische Darstel-

lung durch Hogarth zu dem Rang eines eige-

nen Kunstgebiets erhoben wurde, hat auch auf

die Entwicklung des österreichischen Sittenbil-

des maßgebend eingewirkt. So sieht man noch

in den Aquatintaradierungen von G. Opitz

(1775—-1841) deutlich das Vorbild Hogarths

nachwirken, in den Graphiken Matthäus Lode-

rers (1781—1828), Josef Lanzedellys (1774 bis

1832), das Beispiel Rowlandsons. Eine durch-

schlagende Wirkung auf das Volk gewinnt die

humoristische Darstellung erst in dem Augen-

blick, als sie sich durch die Verbindung mit

der Presse in den Dienst der Öffentlichkeit

stellt. Da ist es namentlich Bäuerles „Wiener

Allgemeine Theaterzeitung“, das verbreitetste

Gesellschaftsblatt Österreichs im Vormärz,

das die gewandtesten graphischen Künstler,

Christian Schöller (1782—1851) und Kajetan,

mit seinem bürgerlichen Namen Dr. Eifinger

(1822—1864) geheißen, an sich zieht.

Seinen Höhepunkt erreicht das humo-

ristische Sittenbild (das auch von Schwind er-

folgreich kultiviert wird) in den Lithographien

von Anton Zampis (1822—1883), der unmittel-

bar an die Karikaturisten des Zweiten Kaiser-

reiches anknüpft und auch die politischen

Tagesereignisse in den Kreis seiner Schilde-

rungen einbezieht.

Ernst Juch und der vor wenigen Jahren

verstorbene Hans Schließmann leiten in das

20. Jahrhundert über, mit dessen Beginn —

dem Ausbruch des Weltkrieges als zeitlicher

Grenze — die von W. Born veranstaltete

Selvuu ausklingt. St. P.-N.

in Paris:

Salon d’Automne 1934

Der diesjährige Salon d’Automne hat zum

mindesten den Vorteil, übersichtlicher als bis-

her zu sein. Fast 500 Bilder weniger als im

vergangenen Jahr sind ausgestellt worden. Ein

zweites Faktum: Große, repräsentative Bilder

fehlen fast ganz. Daran ist zum Teil natür-

lich die Krise schuld, andererseits gibt es aber

wirklich keine Maler mehr, die wie Delacroix

und Puvis de Chavannes große Flächen be-

malen können. Aber auch unter den übrigen

Bildern gibt es wenige, von denen man sagen

könnte, daß hinter ihnen eine große Begabung

schlummere. Immer wieder sieht man Blumen-

stilleben, Landschaften ä la Monet, Pissarro

und Vlaminck, liegende Akte oder realistische

Porträts in althergebrachtem Stil. Es fällt

auf, daß kubistische Bilder fast völlig fehlen.

Allgemein ist ein Zug zum Beruhigten, Ab-

gerundeten, Klaren zu erkennen. — Ein Maler

ragt hervor, Jean Crotti, und er gehört nicht

mehr zur jüngsten Generation. H. L.

Vera Rockline

Vera Rockline ist seit fünfzehn Jahren dem

Publikum und der Kritik in Paris bekannt, viele

ihrer Werke sind im Laufe dieser Zeit von

französischen Museen wie dem Petit Palais,

dem Musee de Pau u. a. angekauft worden.

Auch bei den Sammlern erfreute sich die

Malerin besonderer Gunst: selten nur kamen

ihre Gemälde von den regelmäßigen Aus-

stellungen in den Pariser Kunstsalons in ihr

Atelier zurück, das dem Besucher immer neue

Eindrücke von dem lebensvollen und vorwärts-

drängenden Talent der Künstlerin bot. Bis im

letzten Jahre sich die Türen dieses Ateliers

für immer schlossen, als inmitten ihres Werkes,

das heute drei Säle der Galerie Barreiro

in Paris als Gedächtnisausstellung füllt, Vera

Rockline auf tragische Weise durch Selbstmord

aus dem Leben schied. Der Nachlaß, jetzt sorg-

fältig gesammelt, setzt diesem Schaffen ein

würdiges Denkmal. Während die Künstlerin zu

ihren Lebzeiten neben himmelnden Kritiken

auch manch zurückhaltende Besprechung be-

kam, ist jetzt nach ihrem Tode die Pariser

Kritik einmütig in der Feststellung, daß Vera

Rockline einen bleibenden Platz in der Ge-

schichte der Malerei unserer Tage behalten

wird (s. Abb.). Assia R. (Paris)

Caspar David Friedrich, Der Morgen. 1809

Ausstellung: Galerie Bammann, Düsseldorf

J. A. Benkert, Der Müller

Ausstellung: Galerie F. Möller, Berlin

5. Seligsberger Uwe. Würzburg, Johanniterplatz 2

Antike Gebrauchsmöbel jeder Art • Plastik in Holz und Stein » Altes Kunstgewerbe ’ Fayencen • Porzellane

Auktionsnachberichte

Frankfurt a. M„ 11./12. Dezember 1934

Bei Hugo Helbing, Frankfurt a. M., fand

am 11. und 12. Dezember eine Kunstauktion statt,

in der das Silber aus dem Besitz von Geheimrat

Ottmar Strauß, ostasiatische Kunst und Graphik

aus einer Berliner Sammlung, alte persische

Teppiche aus der Sammlung eines Diplomaten, der

Nachlaß Günther, Frankfurt a. M„ und anderer

Besitz zur Versteigerung gelangten.

Nachfolgend die hauptsächlichsten der erziel-

ten Preise. Alte Gemälde: ein Gemälde von Bu-

giardini, Maria mit dem Kinde und dem Johannes-

knaben, brachte 1900 M., ein Canaletto, Piazzetta,

810 M., Anthonis van Dyck, Beweinung Christi,

4900 M., Jan Fyt, Jagdbeute, 820 M., Cornelius

Ketel, zwei Bildnisse, 620 M„ Mittelrheinischer

Meister um 1420, Anbetung, 1450 M., Adriaen van

Ostade, zechende Bäuerin, 2000 M„ Philips Wou-

werman, Rast am Bache, 1750 M. Auch Graphik

und Handzeichnungen wurden gut bezahlt. Zwei

Blätter von Lebarbier-Benazeck erzielten 200 M.,

zwei englische Stiche nach Morland 700 M., zwei

Blätter von Taunay-Descourtis 1200 M. usw.

Unter den modernen Gemälden wurde ein Re-

noir mit 1000 M. bewertet, ein Gemälde von dem

Schweizer Maler Theophile Robert, die Mittags-

pause, mit 2400 M., eine Zeichnung von Hans

Thoma mit 440 M.

Von den Porzellanen brachte eine gut erhal-

tene Meißener Harlekingruppe 370 M., ein großer

Reiher, Meißen um 1732, 1300 M., zwei Fuldaer

Figuren um 1770 650 M.

Unter der ostasiatischen Kunst waren einige

Gegenstände von ganz besonderer Bedeutung, wir

nennen eine große Deckeldose aus der Chia-

Ching-Zeit 1020 M„ eine Kumme, ebenfalls aus der

Chia-Ching-Zeit, sehr seltenes, frühes Email sur

biscuit, 2000 M., Paar große Vasen, Kang-Hsi-

Zeit, 900 M„ ein sehr seltener Satz von fünf

Vasen, Kang-Hsi-Zeit, 1600 M„ eine Geburtstags-

schüssel 500 M., eine Famille-verte-Platte, Kang-

Hsi-Zeit, 200 M.

Bei den Plastiken sind erwähnenswert ein

florentinisches Relief, 15. Jahrhundert, mit 610

Mark, ein Lüsterweibchen, fränkisch um 1600, mit

4100 M., eine Weihnachtskrippe mit 250 M.

Das alte Silber fand viele Interessenten. Die

höchsten Preise erzielten ein Augsburger Ver-

meil-Service aus dem 18. Jahrhundert mit 1200 M.,

ein Meßkelch, Augsburg, 18. Jahrhundert, mit

460 M. und eine Augsburger Vermeil-Platte mit

430 M. Das übrige Silber ging sehr gut, teils weit

über den Schätzungen ab, ebenso die sehr reiz-

volle Ringsammlung aus einem Frankfurter

Nachlaß.

Von Wandteppichen und Textilien ist zu er-

wähnen eine Blumen-Verdüre, Brüssel, wohl

Werkstatt Pannemakers, mit 2100 M., eine Ver-

düre, Enghien, 16. Jahrhundert, 600 M., eine chi-

nesische Flügeldecke mit 880 M. und eine chine-

sische Tischdecke mit 300 M.

Auch die Möbel wurden zu guten Preisen ab-

gesetzt, besonders ein holländischer Schrank mit

430 M., ein französischer Aufbauschrank um 1600

mit 420 M„ ein Sekretär, französisch um 1770, mit

390 M., ein Bureau Plat um 1780 mit 1050 M.

Zum Schluß kamen die Teppiche zum Ausge-

bot, die einige vorzügliche und sehr seltene Sam-

melstücke enthielten. Zu nennen ist ein chinesi-

scher Teppich des frühen 18. Jahrhundert, der mit

3850 M. verkauft wurde, ein kleinerer chinesischer

Teppich mit 810 M„ ein antiker Bergamo-Teppich

mit 600 M., ein Senne 750 M., ein Iran-Teppich

800 M., ein Sarouk 780 M„ ein Holbeinteppich mit

1450 M., ein Seiden-Keschan 500 M., Kabistan-

Teppich 650 M„ ein Marokko-Teppich _ 1220 M„

Schiraz 700 M., ein Ispahan 1460 M., ein Kuban,

17. bis 18. JahrhundeTt, 2020 M. Auch die Ge-

brauehsteppiche brachten durchwegs gute Preise.

PREISBERICHTE

Zum Einträgen in den Katalog

Die wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:

C. G. Boerner. Leipzig

23.—24. November 1934

Slg. Thomas Graf

Nr.

RM

38 C. Blechen, Klosterkirchhof im

Schnee. Lith.

42 —, Blick von einem Kirchhof auf

eine helle Basilika. Lith.

105 —

100,—

Vera Rockline, Mädchenakt

Ausstellung: Galerie Barreiro, Paris

44 —, Wassermühle im Waldtale. Lith. 120,—

99 Joh. Chr. Erhard, 189 Bl. Radierun¬

gen u. Lithographien. Halblederbd. 520,-—

133 C. D. Friedrich. Ansicht von Ar-

cona. In Farben.110,—

135 —, Selbstporträt im Profil. Holz¬

schnitt ... 250,—

136 —, Nachsinnende Frau mit dem

Spinnennetz. Holzschnitt .... 360,—

159 E. Gaertner. Selbstporträt 1829.

Lith.115,—

328 J. A. Klein. 2 Bl. Die beiden großen

österr. Militärstücke. Koloriert . . 100,—

334 W. von. Kobell. 6. Bl. Ansichten aus

der Umgebung von München . . . 130,—

336 —, 7 Blatt die römischen Ansichten 110,—