37

1912. — ZEITSCHRIFT KÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

38

Frühromanische Bronzearbeiten in Nordwestdeutschland.

(Mit 4 Abbildungen.)

'e Unterscheidung der Bronze-

arbeiten des XI. und XILJahrh.

in Nordwestdeutschland bereitet

gewisse Schwierigkeiten. Mit Aus-

der Tugenden und Apostel des Erzbrunnens,

die kleinen Gestalten des Rauchfasses ordnen

sich den gleichzeitigen Metallarbeiten, besonders

der Reichenauer Schule 3) zwanglos ein. Kente-

nich verknüpft nun die beiden Arbeiten mit

nähme weniger Dokumente, pflegt man dij

große Gruppe von Bronzegerät: Leuchter, der Gruppe der unter Erzbischof Egbert von

Kruzifixe u. a. ganz allgemein als romanisch Trier geschaffenen Arbeiten, besonders mit den

zu bezeichnen, ohne eine Scheidung der Elfenbeinarbeiten, denen Voege4) eine Mono-

Gruppen zu versuchen. Neuerdings hat nun | graphie gewidmet hat. Auch diese Bestimmun

Kenternd!1) eine wichtige Fest-

legung für das bekannte Rauch-

faß aus stark vergoldeter Bronze

im Domschatz zu Trier ausge-

sprochen, die geeignet ist, neue

Gesichtspunkte für eine über-

raschend frühe Datierung ein-

zelner Arbeiten zu geben. Als

Urheber dieses Rauchfasses'-)

nennt sich nämlich laut Inschrift

des Fußes ein Mönch Gozbertus,

ein Name, der vom Erzbischof

Gerbert von Rheims in einem

Briefe an Erzbischof Egbert von

Trier mit dem Bemerken ge-

nannt wird, dieser Mönch habe

ihm schätzenswerte Dienste ge-

leistet. Augenscheinlich der

gleiche Gozbertus kam nun

noch ein drittes Mal auf dem

Fuße eines aus Erz gegossenen

Brunnens vor, der heute nur

noch in einer 18(18 von F. X.

Kraus in der Burgundischen Bib-

liothek zu Brüssel aufgefundenen

Zeichnung eihalten ist. Nach

Beschreibungen dieses Erzwerkes

trug dasselbe noch den Namen

eines Abtes Folcardus, den Kentenich mit dem

Maximiner Abt Folcardus identifiziert, der

(990— 996) als Zeitgenosse Erzbischof Egberts

besitzt große Wahrscheinlichkeit.

Sie wird zu größerer Gewißheit,

wenn man eine bisher unbeachtete

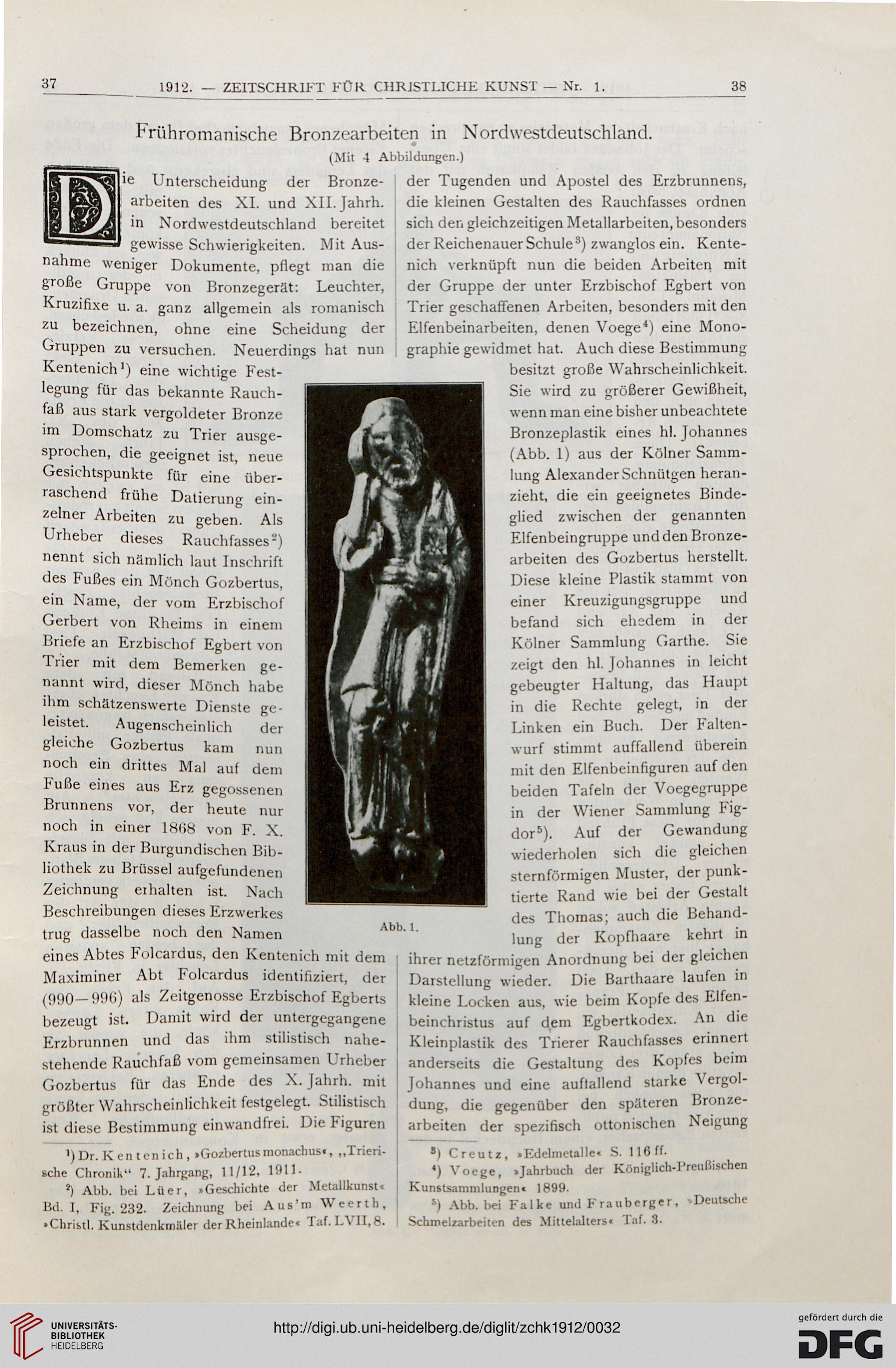

Bronzeplastik eines hl. Johannes

(Abb. 1) aus der Kölner Samm-

lung Alexander Schnütgen heran-

zieht, die ein geeignetes Binde-

glied zwischen der genannten

Elfenbeingruppe und den Bronze-

arbeiten des Gozbertus herstellt.

Diese kleine Plastik stammt von

einer Kreuzigungsgruppe und

befand sich ehedem in der

Kölner Sammlung Garthe. Sie

zeigt den hl. Johannes in leicht

gebeugter Haltung, das Haupt

in die Rechte gelegt, in der

Linken ein Buch. Der Falten-

wurf stimmt auffallend überein

mit den Elfenbeinfiguren auf den

beiden Tafeln der Voegegruppe

in der Wiener Sammlung Fig-

dor6). Auf der Gewandung

wiederholen sich die gleichen

sternförmigen Muster, der punk-

tierte Rand wie bei der Gestalt

des Thomas; auch die Behand-

lung der Kopfhaare kehrt in

ihrer netzförmigen Anordnung bei der gleichen

Darstellung wieder. Die Barthaare laufen in

^----------------------- Kleine Locken aus, wie beim Kopfe des Elfen-

bezeugt »st. Damit wird der untergegangene | beinchristus auf dem Egbertkodex. An die

Abb. 1.

Erzbrunnen und das ihm stilistisch nahe-

stehende Rauchfaß vom gemeinsamen Urheber

Gozbertus für das Ende des X. Jahrh. mit

größter Wahrscheinlichkeit festgelegt. Stilistisch

ist diese Bestimmung einwandfrei. Die Figuren

'! Dr. K <-n tenich, »Gozbertusmonachusi, „Trieri-

sche Chronik" 7. Jahrgang, 11/12, 1811-

2) Abb. bei Lüer, »Geschichte der Mefllltuntt«

Bd. 1, Fi». 232. Zeichnung bei Aus'm Wecrth,

»Christi. Kunstdenkmäler der Rheinlande« Taf.LVII,8.

Kleinplastik des Trierer Rauchfasses erinnert

anderseits die Gestaltung des Kopfes beim

Johannes und eine auflallend starke Vergol-

dung, die gegenüber den späteren Bronze-

arbeiten der spezifisch ottonischen Neigung

») Crcut*, »Edelmetalle. S. 116 ff.

4) Voege, »Jahrbuch der Königlich-Preußischen

Kunstsammlungen« 1899.

i Abb. bei Falke und F rauberger, Deutsche

Schmelzarbeiten des Mittelalters« Tat". 3.

1912. — ZEITSCHRIFT KÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

38

Frühromanische Bronzearbeiten in Nordwestdeutschland.

(Mit 4 Abbildungen.)

'e Unterscheidung der Bronze-

arbeiten des XI. und XILJahrh.

in Nordwestdeutschland bereitet

gewisse Schwierigkeiten. Mit Aus-

der Tugenden und Apostel des Erzbrunnens,

die kleinen Gestalten des Rauchfasses ordnen

sich den gleichzeitigen Metallarbeiten, besonders

der Reichenauer Schule 3) zwanglos ein. Kente-

nich verknüpft nun die beiden Arbeiten mit

nähme weniger Dokumente, pflegt man dij

große Gruppe von Bronzegerät: Leuchter, der Gruppe der unter Erzbischof Egbert von

Kruzifixe u. a. ganz allgemein als romanisch Trier geschaffenen Arbeiten, besonders mit den

zu bezeichnen, ohne eine Scheidung der Elfenbeinarbeiten, denen Voege4) eine Mono-

Gruppen zu versuchen. Neuerdings hat nun | graphie gewidmet hat. Auch diese Bestimmun

Kenternd!1) eine wichtige Fest-

legung für das bekannte Rauch-

faß aus stark vergoldeter Bronze

im Domschatz zu Trier ausge-

sprochen, die geeignet ist, neue

Gesichtspunkte für eine über-

raschend frühe Datierung ein-

zelner Arbeiten zu geben. Als

Urheber dieses Rauchfasses'-)

nennt sich nämlich laut Inschrift

des Fußes ein Mönch Gozbertus,

ein Name, der vom Erzbischof

Gerbert von Rheims in einem

Briefe an Erzbischof Egbert von

Trier mit dem Bemerken ge-

nannt wird, dieser Mönch habe

ihm schätzenswerte Dienste ge-

leistet. Augenscheinlich der

gleiche Gozbertus kam nun

noch ein drittes Mal auf dem

Fuße eines aus Erz gegossenen

Brunnens vor, der heute nur

noch in einer 18(18 von F. X.

Kraus in der Burgundischen Bib-

liothek zu Brüssel aufgefundenen

Zeichnung eihalten ist. Nach

Beschreibungen dieses Erzwerkes

trug dasselbe noch den Namen

eines Abtes Folcardus, den Kentenich mit dem

Maximiner Abt Folcardus identifiziert, der

(990— 996) als Zeitgenosse Erzbischof Egberts

besitzt große Wahrscheinlichkeit.

Sie wird zu größerer Gewißheit,

wenn man eine bisher unbeachtete

Bronzeplastik eines hl. Johannes

(Abb. 1) aus der Kölner Samm-

lung Alexander Schnütgen heran-

zieht, die ein geeignetes Binde-

glied zwischen der genannten

Elfenbeingruppe und den Bronze-

arbeiten des Gozbertus herstellt.

Diese kleine Plastik stammt von

einer Kreuzigungsgruppe und

befand sich ehedem in der

Kölner Sammlung Garthe. Sie

zeigt den hl. Johannes in leicht

gebeugter Haltung, das Haupt

in die Rechte gelegt, in der

Linken ein Buch. Der Falten-

wurf stimmt auffallend überein

mit den Elfenbeinfiguren auf den

beiden Tafeln der Voegegruppe

in der Wiener Sammlung Fig-

dor6). Auf der Gewandung

wiederholen sich die gleichen

sternförmigen Muster, der punk-

tierte Rand wie bei der Gestalt

des Thomas; auch die Behand-

lung der Kopfhaare kehrt in

ihrer netzförmigen Anordnung bei der gleichen

Darstellung wieder. Die Barthaare laufen in

^----------------------- Kleine Locken aus, wie beim Kopfe des Elfen-

bezeugt »st. Damit wird der untergegangene | beinchristus auf dem Egbertkodex. An die

Abb. 1.

Erzbrunnen und das ihm stilistisch nahe-

stehende Rauchfaß vom gemeinsamen Urheber

Gozbertus für das Ende des X. Jahrh. mit

größter Wahrscheinlichkeit festgelegt. Stilistisch

ist diese Bestimmung einwandfrei. Die Figuren

'! Dr. K <-n tenich, »Gozbertusmonachusi, „Trieri-

sche Chronik" 7. Jahrgang, 11/12, 1811-

2) Abb. bei Lüer, »Geschichte der Mefllltuntt«

Bd. 1, Fi». 232. Zeichnung bei Aus'm Wecrth,

»Christi. Kunstdenkmäler der Rheinlande« Taf.LVII,8.

Kleinplastik des Trierer Rauchfasses erinnert

anderseits die Gestaltung des Kopfes beim

Johannes und eine auflallend starke Vergol-

dung, die gegenüber den späteren Bronze-

arbeiten der spezifisch ottonischen Neigung

») Crcut*, »Edelmetalle. S. 116 ff.

4) Voege, »Jahrbuch der Königlich-Preußischen

Kunstsammlungen« 1899.

i Abb. bei Falke und F rauberger, Deutsche

Schmelzarbeiten des Mittelalters« Tat". 3.