39

1912.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Ni. 1.

40

wie

der

Abb.

nach Kostbarkeit des Materiales zu entsprechen

scheint. Der Johannes bildet somit eine Über-

leitung zu den beiden Reliquiaren mit der

AbnahmeChristi

vom Kreuze im

Nationalmuseum

in Nürnberg und

im Kensington-

Museum in Lon-

don6) und damit

zurromanischen

Plastik desJohan-

nes der Extern-

steine und den

verwandten Ar-

beiten"). Diese

Kreuzreliquiare

dienten offenbar

die Grabkammer

Externsteine dazu, den

in der Heimat Gebliebe-

nen das Grab des Herrn

zu übermitteln. Für die

Arbeiten des XI. und

XII. Jahrh. vollzieht sich

also die Entwicklung in

der Weise, daß beson-

ders Trier einen starken

Einfluß auf die östlichen

Kunstzentren ausübte.

Von der Reichenau bis

Werden waren die

rheinischen Werkstätten

auch für diese Frühzeit

von starker künstle-

rischer Überlegenheit.

Einige bisher wenig be-

kannte Arbeiten sollen

in diesem Zusammen-

hange hier noch heran-

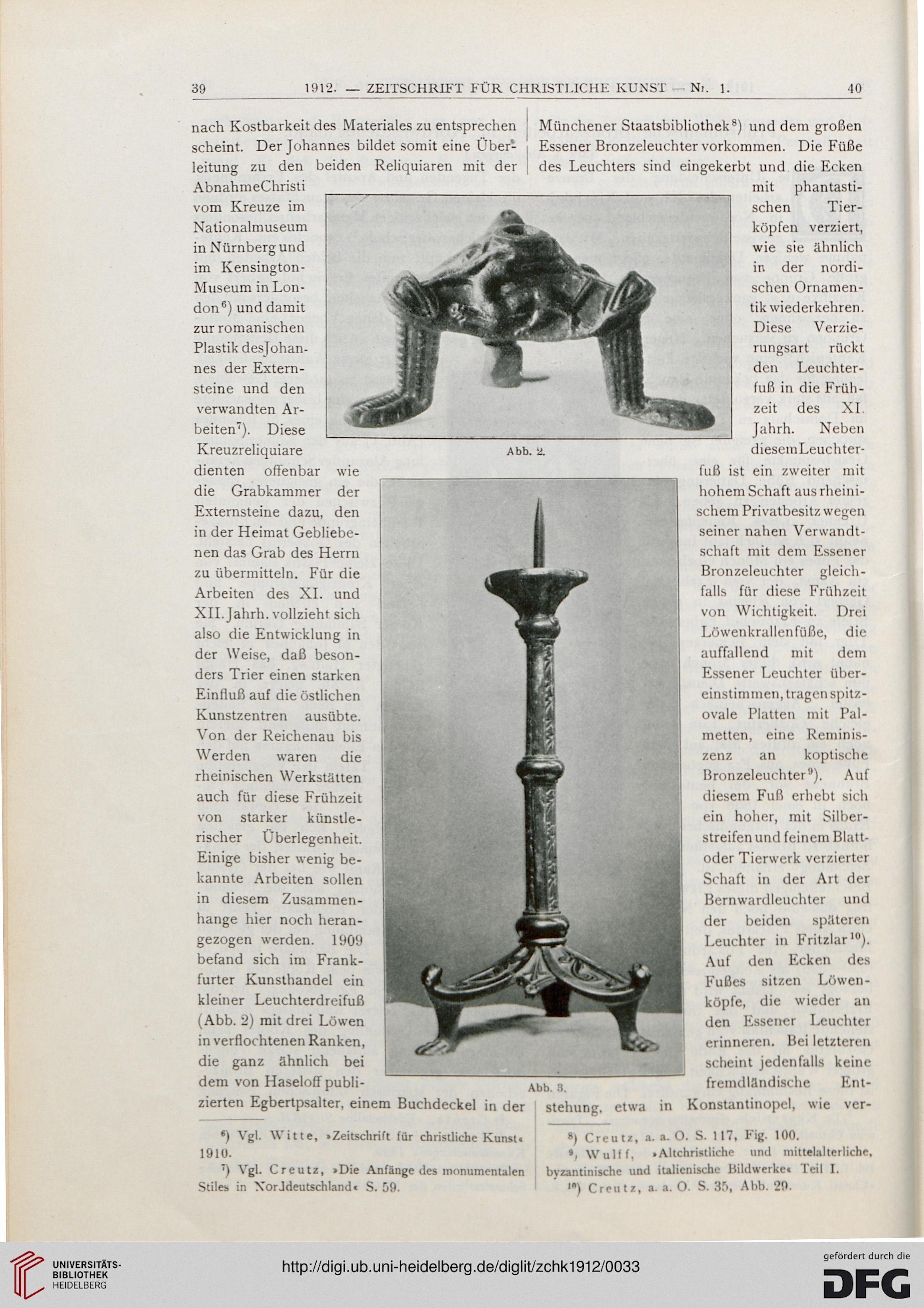

gezogen werden. 1909

befand sich im Frank-

furter Kunsthandel ein

kleiner Leuchterdreifuß

(Abb. 2) mit drei Löwen

in verflochtenen Ranken,

die ganz ähnlich bei

dem von Haseloff publi-

zierten Egbertpsalter, einem Buchdeckel in der

') VK'- Witte, »Zeitschrift für christliche Kunstt

1910.

") Vgl. Creutz, «Die Anfänge des monumentalen

Stiles in XorJdeutschlancU S. 09.

Münchener Staatsbibliothek8) und dem großen

Essener Bronzeleuchter vorkommen. Die Füße

des Leuchters sind eingekerbt und die Ecken

mit phantasti-

schen Tier-

köpfen verziert,

wie sie ähnlich

in der nordi-

schen Ornamen-

tikwiederkehren.

Diese Verzie-

rungsart rückt

den Leuchter-

fuß in die Früh-

zeit des X1

Jahrh. Neben

diesemLeuchter-

fuß ist ein zweiter mit

hohem Schaft aus rheini-

schem Privatbesitz wegen

seiner nahen Verwandt-

schaft mit dem Essener

Bronzeleuchter gleich-

falls für diese Frühzeil

von Wichtigkeit. Drei

Löwenkrallenfüße, die

auffallend mit dem

Essener Leuchter über-

einstimmen, tragen spitz*

ovale Platten mit Pal-

metten, eine Reminis-

zenz an koptisi he

Bronzeleuchter*). Auf

diesem Fuß erhebt sich

ein hoher, mit Silber«

streifen und feinem Blatt-

oder Tierwerk verzierte]

S( halt in der Art der

Bernwardleuchter und

der beiden spateren

Leuchter in Fritzlar "'i.

Aut den Ecken des

Fußes sitzen Löwen-

kopfe, die wieder an

den Essener Leuchtet

erinneren. Hei letzteren

m beint jedenfalls keine

fremdländisi he Ent-

stehung, etwa in Konstantinnpel. wie ver-

») Creutz, a. S.O. S. 117, «g. 100.

», Wulff, »Altchristliclir utnl trHttsliJttrUdie,

bvzantinische und italienische Hildweikr. IVil I.

'•) Cr out?, ;< .'■ <» s. 86, AM». 29.

Abb.

1912.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Ni. 1.

40

wie

der

Abb.

nach Kostbarkeit des Materiales zu entsprechen

scheint. Der Johannes bildet somit eine Über-

leitung zu den beiden Reliquiaren mit der

AbnahmeChristi

vom Kreuze im

Nationalmuseum

in Nürnberg und

im Kensington-

Museum in Lon-

don6) und damit

zurromanischen

Plastik desJohan-

nes der Extern-

steine und den

verwandten Ar-

beiten"). Diese

Kreuzreliquiare

dienten offenbar

die Grabkammer

Externsteine dazu, den

in der Heimat Gebliebe-

nen das Grab des Herrn

zu übermitteln. Für die

Arbeiten des XI. und

XII. Jahrh. vollzieht sich

also die Entwicklung in

der Weise, daß beson-

ders Trier einen starken

Einfluß auf die östlichen

Kunstzentren ausübte.

Von der Reichenau bis

Werden waren die

rheinischen Werkstätten

auch für diese Frühzeit

von starker künstle-

rischer Überlegenheit.

Einige bisher wenig be-

kannte Arbeiten sollen

in diesem Zusammen-

hange hier noch heran-

gezogen werden. 1909

befand sich im Frank-

furter Kunsthandel ein

kleiner Leuchterdreifuß

(Abb. 2) mit drei Löwen

in verflochtenen Ranken,

die ganz ähnlich bei

dem von Haseloff publi-

zierten Egbertpsalter, einem Buchdeckel in der

') VK'- Witte, »Zeitschrift für christliche Kunstt

1910.

") Vgl. Creutz, «Die Anfänge des monumentalen

Stiles in XorJdeutschlancU S. 09.

Münchener Staatsbibliothek8) und dem großen

Essener Bronzeleuchter vorkommen. Die Füße

des Leuchters sind eingekerbt und die Ecken

mit phantasti-

schen Tier-

köpfen verziert,

wie sie ähnlich

in der nordi-

schen Ornamen-

tikwiederkehren.

Diese Verzie-

rungsart rückt

den Leuchter-

fuß in die Früh-

zeit des X1

Jahrh. Neben

diesemLeuchter-

fuß ist ein zweiter mit

hohem Schaft aus rheini-

schem Privatbesitz wegen

seiner nahen Verwandt-

schaft mit dem Essener

Bronzeleuchter gleich-

falls für diese Frühzeil

von Wichtigkeit. Drei

Löwenkrallenfüße, die

auffallend mit dem

Essener Leuchter über-

einstimmen, tragen spitz*

ovale Platten mit Pal-

metten, eine Reminis-

zenz an koptisi he

Bronzeleuchter*). Auf

diesem Fuß erhebt sich

ein hoher, mit Silber«

streifen und feinem Blatt-

oder Tierwerk verzierte]

S( halt in der Art der

Bernwardleuchter und

der beiden spateren

Leuchter in Fritzlar "'i.

Aut den Ecken des

Fußes sitzen Löwen-

kopfe, die wieder an

den Essener Leuchtet

erinneren. Hei letzteren

m beint jedenfalls keine

fremdländisi he Ent-

stehung, etwa in Konstantinnpel. wie ver-

») Creutz, a. S.O. S. 117, «g. 100.

», Wulff, »Altchristliclir utnl trHttsliJttrUdie,

bvzantinische und italienische Hildweikr. IVil I.

'•) Cr out?, ;< .'■ <» s. 86, AM». 29.

Abb.