6./7. HEFT

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

181

Eine andere Bauart zeigen Abb. 52 und 53.

Die Abzugseinrichtung ist in Abb. 54 darge-

stellt; hierbei ist der Schaft im Schnitt, der

eigentliche Abzug aber in Ansicht wiedergegeben.

Merkwürdig ist, dafs der lose Teil keine feste

Achse, um die er schwingen könnte, besitzt, son-

dern, dafs er sich im Schlitze frei bewegt und

nur durch einen unten durch die Zunge gesteckten

kleinen Splint gegen Herausfallen gesichert ist.

Über die Art des Arbeitens dieser Einrichtung

war nichts genaues zu erfahren; wahrscheinlich

erfolgt dies derart, dafs die Sehne beim Abziehen

der Zunge erst etwas gehoben wird und dann

über den vorderen sich schräg stellenden Teil

abgleitet. Sehr zuverlässig kann diese Konstruk-

tion aber keinesfalls arbeiten. Aufser bei den

Miri und xYhong kommt dieser Typus noch bei

den Nagä und Mischmi (in Assam), bei den Laos

und bei den Khamti und Kunnung (in den nörd-

lichen Schanstaaten) vor. Armbrüste solcher Her-

kunft befinden sich ebenfalls im Museum für

Völkerkunde zu Berlin.

Endlich wäre noch eine Bauart zu erwähnen,

die auf den Nikobaren heimisch ist. Wahrschein-

lich handelt es sich aber dabei nicht um ein Produkt

chinesischen, sondern europäischen Einflusses. Wie

Abb. 55 zeigt, ist die Säule im Vergleich zum

Bogen sehr lang; aufserdem weist sie deutliche

Nachbildung'en der europäischen Gewehrschäftung

auf. Der ebenfalls sehr lange Pfeil ist mit einer

Eisenspitze versehen und wird durch eine Anzahl

von Eisen- oder Kupferklammern, die oben in den

Schaft geschlagen sind, geführt. Die Reibung

zwischen diesen Klammern und dem Pfeile mufs

jedenfalls recht beträchtlich ausfallen.

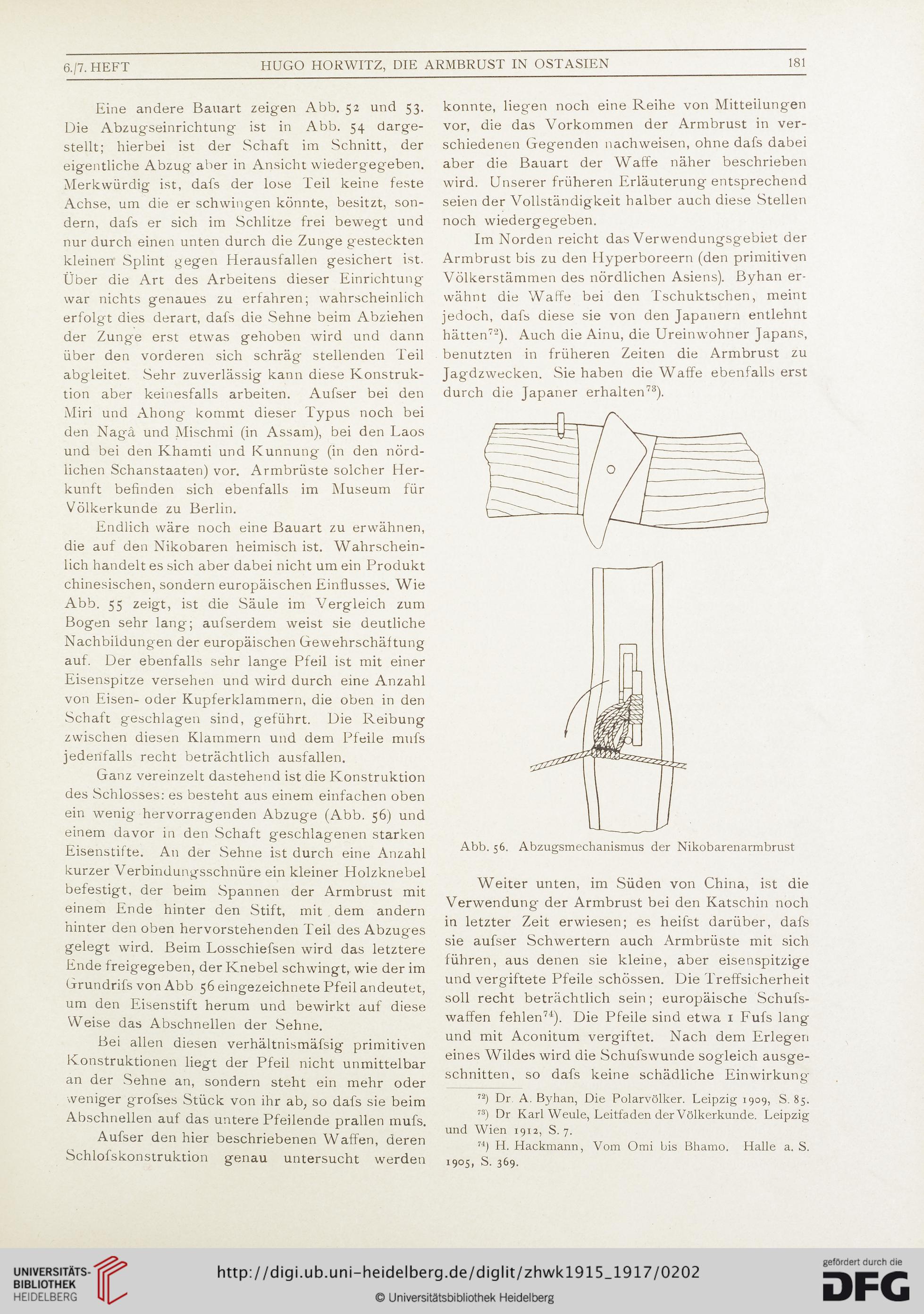

Ganz vereinzelt dastehend ist die Konstruktion

des Schlosses: es besteht aus einem einfachen oben

ein wenig hervorragenden Abzüge (Abb. 56) und

einem davor in den Schaft geschlagenen starken

Eisenstifte. An der Sehne ist durch eine Anzahl

kurzer Verbindungsschnüre ein kleiner Holzknebel

befestigt, der beim Spannen der Armbrust mit

einem Ende hinter den Stift, mit dem andern

hinter den oben hervorstehen den Teil des Abzuges

gelegt wird. Beim Losschiefsen wird das letztere

Ende freigegeben, der Knebel schwingt, wie der im

Grundrifs von Abb 56 eingezeichnete Pfeil andeutet,

um den Eisenstift herum und bewirkt auf diese

Weise das Abschnellen der Sehne.

Bei allen diesen verhältnismäfsig primitiven

Konstruktionen liegt der Pfeil nicht unmittelbar

an der Sehne an, sondern steht ein mehr oder

weniger grofses Stück von ihr ab, so dafs sie beim

Abschnellen auf das untere Pfeilende prallen mufs.

Aufser den hier beschriebenen Waffen, deren

Schlofskonstruktion genau untersucht werden

konnte, liegen noch eine Reihe von Mitteilungen

vor, die das Vorkommen der Armbrust in ver-

schiedenen Gegenden nachweisen, ohne dafs dabei

aber die Bauart der Waffe näher beschrieben

wird. Unserer früheren Erläuterung entsprechend

seien der Vollständigkeit halber auch diese Stellen

noch wiedergegeben.

Im Norden reicht das Verwendungsgebiet der

Armbrust bis zu den Hyperboreern (den primitiven

Völkerstämmen des nördlichen Asiens). Byhan er-

wähnt die Waffe bei den Tschuktschen, meint

jedoch, dafs diese sie von den Japanern entlehnt

hätten72). Auch die Ainu, die Ureinwohner Japans,

benutzten in früheren Zeiten die Armbrust zu

Jagdzwecken. Sie haben die Waffe ebenfalls erst

durch die Japaner erhalten73).

Abb. 56. Abzugsmechanismus der Nikobarenarmbrust

Weiter unten, im Süden von China, ist die

Verwendung der Armbrust bei den Katschin noch

in letzter Zeit erwiesen; es heilst darüber, dafs

sie aufser Schwertern auch Armbrüste mit sich

führen, aus denen sie kleine, aber eisenspitzige

und vergiftete Pfeile schössen. Die Treffsicherheit

soll recht beträchtlich sein; europäische Schufs-

waffen fehlen74). Die Pfeile sind etwa 1 Fufs lang

und mit Aconitum vergiftet. Nach dem Erlegen

eines Wildes wird die Schufswunde sogleich ausge-

schnitten, so dafs keine schädliche Einwirkung

n) Dr. A. Byhan, Die Polarvölker. Leipzig 1909, S. 85.

7S) Dr Karl Weule, Leitfaden der Völkerkunde. Leipzig

und Wien 1912, S. 7.

74) H. Hackmann, Vom Omi bis Bhamo, Halle a. S.

1905, S. 369.

HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN

181

Eine andere Bauart zeigen Abb. 52 und 53.

Die Abzugseinrichtung ist in Abb. 54 darge-

stellt; hierbei ist der Schaft im Schnitt, der

eigentliche Abzug aber in Ansicht wiedergegeben.

Merkwürdig ist, dafs der lose Teil keine feste

Achse, um die er schwingen könnte, besitzt, son-

dern, dafs er sich im Schlitze frei bewegt und

nur durch einen unten durch die Zunge gesteckten

kleinen Splint gegen Herausfallen gesichert ist.

Über die Art des Arbeitens dieser Einrichtung

war nichts genaues zu erfahren; wahrscheinlich

erfolgt dies derart, dafs die Sehne beim Abziehen

der Zunge erst etwas gehoben wird und dann

über den vorderen sich schräg stellenden Teil

abgleitet. Sehr zuverlässig kann diese Konstruk-

tion aber keinesfalls arbeiten. Aufser bei den

Miri und xYhong kommt dieser Typus noch bei

den Nagä und Mischmi (in Assam), bei den Laos

und bei den Khamti und Kunnung (in den nörd-

lichen Schanstaaten) vor. Armbrüste solcher Her-

kunft befinden sich ebenfalls im Museum für

Völkerkunde zu Berlin.

Endlich wäre noch eine Bauart zu erwähnen,

die auf den Nikobaren heimisch ist. Wahrschein-

lich handelt es sich aber dabei nicht um ein Produkt

chinesischen, sondern europäischen Einflusses. Wie

Abb. 55 zeigt, ist die Säule im Vergleich zum

Bogen sehr lang; aufserdem weist sie deutliche

Nachbildung'en der europäischen Gewehrschäftung

auf. Der ebenfalls sehr lange Pfeil ist mit einer

Eisenspitze versehen und wird durch eine Anzahl

von Eisen- oder Kupferklammern, die oben in den

Schaft geschlagen sind, geführt. Die Reibung

zwischen diesen Klammern und dem Pfeile mufs

jedenfalls recht beträchtlich ausfallen.

Ganz vereinzelt dastehend ist die Konstruktion

des Schlosses: es besteht aus einem einfachen oben

ein wenig hervorragenden Abzüge (Abb. 56) und

einem davor in den Schaft geschlagenen starken

Eisenstifte. An der Sehne ist durch eine Anzahl

kurzer Verbindungsschnüre ein kleiner Holzknebel

befestigt, der beim Spannen der Armbrust mit

einem Ende hinter den Stift, mit dem andern

hinter den oben hervorstehen den Teil des Abzuges

gelegt wird. Beim Losschiefsen wird das letztere

Ende freigegeben, der Knebel schwingt, wie der im

Grundrifs von Abb 56 eingezeichnete Pfeil andeutet,

um den Eisenstift herum und bewirkt auf diese

Weise das Abschnellen der Sehne.

Bei allen diesen verhältnismäfsig primitiven

Konstruktionen liegt der Pfeil nicht unmittelbar

an der Sehne an, sondern steht ein mehr oder

weniger grofses Stück von ihr ab, so dafs sie beim

Abschnellen auf das untere Pfeilende prallen mufs.

Aufser den hier beschriebenen Waffen, deren

Schlofskonstruktion genau untersucht werden

konnte, liegen noch eine Reihe von Mitteilungen

vor, die das Vorkommen der Armbrust in ver-

schiedenen Gegenden nachweisen, ohne dafs dabei

aber die Bauart der Waffe näher beschrieben

wird. Unserer früheren Erläuterung entsprechend

seien der Vollständigkeit halber auch diese Stellen

noch wiedergegeben.

Im Norden reicht das Verwendungsgebiet der

Armbrust bis zu den Hyperboreern (den primitiven

Völkerstämmen des nördlichen Asiens). Byhan er-

wähnt die Waffe bei den Tschuktschen, meint

jedoch, dafs diese sie von den Japanern entlehnt

hätten72). Auch die Ainu, die Ureinwohner Japans,

benutzten in früheren Zeiten die Armbrust zu

Jagdzwecken. Sie haben die Waffe ebenfalls erst

durch die Japaner erhalten73).

Abb. 56. Abzugsmechanismus der Nikobarenarmbrust

Weiter unten, im Süden von China, ist die

Verwendung der Armbrust bei den Katschin noch

in letzter Zeit erwiesen; es heilst darüber, dafs

sie aufser Schwertern auch Armbrüste mit sich

führen, aus denen sie kleine, aber eisenspitzige

und vergiftete Pfeile schössen. Die Treffsicherheit

soll recht beträchtlich sein; europäische Schufs-

waffen fehlen74). Die Pfeile sind etwa 1 Fufs lang

und mit Aconitum vergiftet. Nach dem Erlegen

eines Wildes wird die Schufswunde sogleich ausge-

schnitten, so dafs keine schädliche Einwirkung

n) Dr. A. Byhan, Die Polarvölker. Leipzig 1909, S. 85.

7S) Dr Karl Weule, Leitfaden der Völkerkunde. Leipzig

und Wien 1912, S. 7.

74) H. Hackmann, Vom Omi bis Bhamo, Halle a. S.

1905, S. 369.